扬州籍院士黄宪昨杭州送别

■享年78岁,1951年毕业于扬州中学 ■他是我国有机合成化学的开拓者

编者按

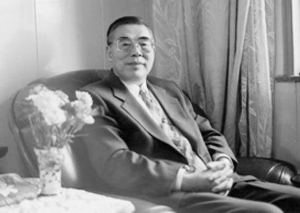

3月6日2时07分,我国著名有机化学家、中国科学院院士、浙江大学教授黄宪因病医治无效,在杭州逝世,享年78岁。昨天上午,黄宪院士遗体告别仪式在杭州举行。黄宪院士1933年12月出生于扬州,1951年毕业于扬州中学,他的成就让扬州人倍感骄傲。特别是2003年,他荣膺中国科学院院士,消息传来,更让扬州觉得兴奋鼓舞。当天,本报也以头版头条的位置刊发了消息。

今天,我们特编发此版,以表达我们对黄老的敬意与悼念。

我国著名有机化学家、中国科学院院士、浙江大学教授黄宪遗体告别仪式,昨天上午在杭州举行。

3月6日2时07分,黄宪因病医治无效,在杭州逝世,享年78岁,浙江痛失一位学术巨擘。

黄宪院士1933年12月出生于江苏省扬州市,1951年毕业于江苏省立扬州中学,1958年毕业于南京大学化学系;同年任原杭州大学化学系助教,1981年晋升为副教授,1986年晋升为教授,2003年当选为中国科学院院士。先后获“全国先进工作者”(全国劳动模范)、“全国优秀教师”等荣誉称号。

黄宪院士热爱祖国,忠诚党的教育事业,教书育人,治学严谨。在半个多世纪的教学和科研工作中,他一直坚持在教学科研第一线,直至半年前罹患重病,才离开了实验室。即使在病重期间,他仍然关心学校的学科建设与人才培养。黄宪院士将自己的毕生精力奉献给了化学科学研究和教育事业。

在教学工作中,他始终以身作则,言传身教。他培养的学生中有中国科学院院士、有年轻的长江学者,还有更多从事化学事业的教授、工程师。他是一位受全国高校同行尊重、受学生爱戴的名师楷模。

1983年,他组织编著出版了《有机合成化学》一书,成为高等院校及科研人员的重要参考书,在国内外产生了重要影响。1992年,他撰写了我国第一部《有机合成》统编教材,获1995年国家教委优秀教材二等奖。他的“追踪前沿严格要求,提高化学学科博士生质量的探讨和实践”项目获1997年国家级优秀教学成果二等奖。

黄宪院士是我国有机合成化学的开拓者,取得多方面创新性研究成果。他长期承担国家重大研究项目,潜心于有机合成新反应、新试剂和新方法的探索,发展了许多高选择性的有机合成方法学,推动了有机化学的发展。在国内外重要学术刊物上发表研究论文近400篇,获多项省部级科技进步奖。上世纪90年代后期,他在自己原创性工作的基础上开展了独特的固相反应和组合化学研究,开发了多种杂环化合物的固相合成,并建立了杂环化合物分子库。

黄宪院士对浙江大学的化学学科建设与发展倾注了满腔热情与大量心血。该学科2007年被评为国家一级重点学科,成为国内有重要影响的学科之一。 浙江日报

【延伸阅读】

黄宪院士的家乡情

黄宪院士1933年12月出生于江苏省扬州市,1951年毕业于江苏省立扬州中学。老家在湾子街。2005年国家杰出青年科学基金化学专业评审组会议在扬州大学进行,黄宪院士参会,并对扬州的化工产业提出了具体建议。他说,扬州化工产业要吸取浙江等沿海地区的经验教训,注重可持续发展;医用化工要向高附加值的制剂方向发展。与此同时,扬州制药在甾体药物、激素类药物上有基础,要注意吸取浙江等沿海地区化工产业发展的教训,做到可持续化、减少污染。他指出,我国制剂医用化工相对落后,而制剂类药物可控制性强、技术含量高、污染小、附加值高,扬州可向这一方向发展。

2005年回家乡“省亲”时,黄宪对扬州的变化非常兴奋,扬州已和他印象中上世纪七八十年代的老扬州迥然不同了。从老城到新城,处处郁郁葱葱。长期生活在浙江的黄宪,对浙江人的创业精神十分赞赏。他说,浙江人创业成功的“秘诀”,一靠思维灵活,二是能吃苦。杭州原来无“菜”,更不成“系”,但经过运作,产生了“万家灯火”、“张生记”等一批令北京人、上海人吃惊的品牌。他建议,扬州攥在手里没发出去的“文化牌”很多,应该学习浙江人,多进行品牌化运作。

黄宪2003年11月24日当选为中国科学院院士。戏剧性的是,那次增选院士,扬州中学两位校友同时入选,一位是黄宪,另一位是北京大学教授、著名控制理论专家黄琳。(本版编辑综合)

【特写镜头】

黄老师,感谢您一生的“冒险”

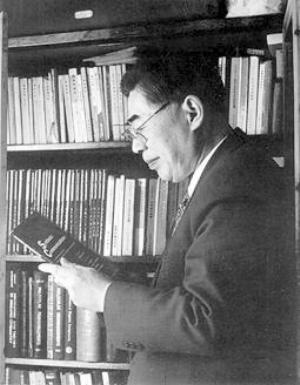

浙江大学西溪校区化学楼419房间是中科院院士黄宪的办公室,沙发上无人拆封的信函叠得高高的,办公桌下堆满了化学类资料,可是黄教授的椅子上却空着,只摆了一张他的照片,依旧对着学生和同事微笑。

3月6日2时07分,黄宪因病医治无效,在杭州逝世,享年78岁,浙江痛失一位学术巨擘。

黄教授多年来一直从事有机化学研究,成绩斐然,2003年当选中科院院士,兼任中国科学院金属有机化学国家重点实验室学术委员。除了搞科研,身为浙大化学系教授、博士生导师的他,育人无数,年仅39岁就当选中科院院士的麻生明教授正是他的得意门生。

听闻黄教授去世的消息,他的学生们悲痛万分。设在化学楼二楼的吊唁厅,是他去世前最后带的一批研究生连夜布置的,此时已经摆满了学生送的花圈和花篮,前来吊唁的学生络绎不绝。

一时不能赶来灵堂吊唁的学生也在博客中写下了自己的心情:“出国前适值先生微恙在别处静养,不宜打扰,只是打电话道别。如今想来,这竟是我与先生的最后一次通话……先生甚为严厉,每个弟子都会为每次的讨论提心吊胆,但也正是先生的严厉,培养了这一批批学生。”

而据同事吴路玲老师介绍,黄教授弥留之际,最放心不下的也正是学生。去年10月,黄教授因病入院治疗,就开始担心自己课题组的那批研究生没老师带,成天念叨:“哎,我对不住这些学生。”后来麻生明教授接手了该课题组,病中的黄教授也没闲着,学生们每周一次的科研报告他都要亲自过目。

为能早日回到工作岗位上,78岁高龄并患有严重心脏病的黄教授当初还主动提出手术申请。由于这种情况下的肝移植手术风险极高,医生将黄教授的决定比喻为“闯红灯”。黄教授回答:“搞科研是做别人没做过的、不敢做的事,其实就是冒险,我这一辈子都是在冒险,大不了再冒一次。”

手术后,他还在病榻上和浙大校长杨卫聊了两个小时,说的都是他对于浙大化学的学科建设构想。听到这里,记者的眼圈也红了。

尊敬的黄老师,感谢您这一生的“冒险”。 钱江晚报

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222