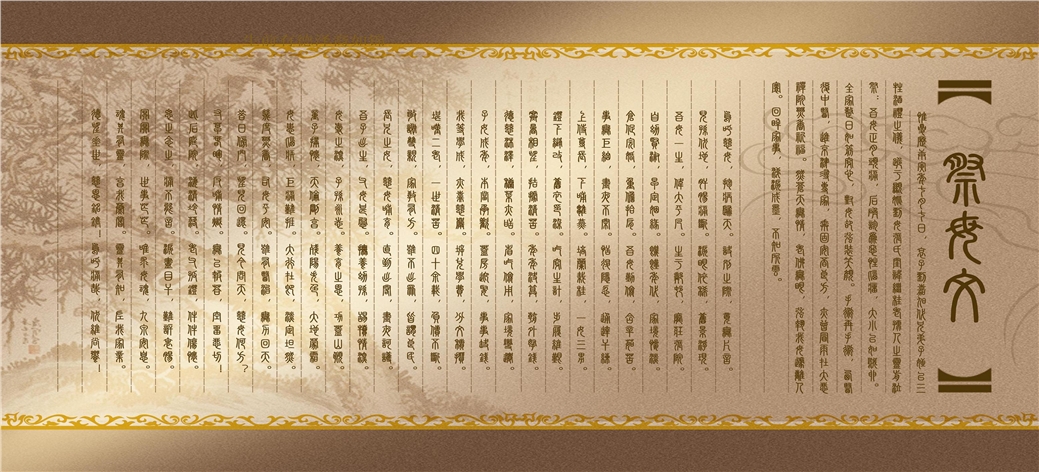

饺子情愫

饺子情愫

“舒坦不如倒着,好吃不如饺子”。饺子形如元宝、包裹美味、寓意团圆,传承着中华民族的文化与亲情,总会让人们勾起儿时的回忆,回想起母亲的味道。我经常吃饺子,脑海中有关饺子的片段便逐渐清晰起来。

“黑面”饺子

记得小时候,母亲包的饺子大多是黑面、素馅的,里面舍不得搁油,只有一丝香香的酱豆腐味儿。那时正值上世纪七十年代初,农村还没有实行联产承包责任制,农家的日子清一色都是“一穷二白”。生产队每年分发口粮根本不够吃,特别是我们家奶奶年迈、母亲体弱、我们弟兄4个年幼,属于那种人口多、劳力少、年底要“拿结算”(年终上缴所分口粮与劳力工分的差价)的家庭。母亲无奈,每年都要将大部分细粮托人换成钱,年底交到生产队“拿结算”。家里剩余的一点白面要金贵得锁到柜子里,有人生病时才能动用一点儿,以致于我印象中的白面总有一股子霉味儿。家中有人过生日或来客人非要包饺子时,一般都吃黑面饺子,纯素菜馅。

每到这时候,我就派上用场:母亲会给我一个小碗儿和2分钱硬币,打发我到村里的“代销点儿”买些酱豆腐汁回来拌饺子馅儿。那时的“代销点儿”房子不大,货物比如今超市要齐全,大到农机配件、小到针线文具,从布匹成衣到油盐酱醋,分门别类摆放在一排水泥柜台的内外,各种味道掺杂在一起,最突出的要属酱豆腐味儿。那一大坛子酱豆腐有十几斤重,里边的酱豆腐按块儿卖,余下暗红色的稀汤儿可低价出售或赠送。因为我那时人儿小、能说会道,颇得售货员喜欢,别人花一角钱买半碗腐乳汤儿,我2分钱就能搞定一满碗。每次办成这事儿,我就等着吧几着小嘴吃饺子了!哎呀,那个香、那个美呀......

后来生活好了,再也见不到黑面了。总吃白面、一个肉丸儿的饺子,竟也找不到那种感觉了。我就特意让母亲找人磨了10斤黑面来“改善生活”,还一再嘱咐:用原生态的白菜帮子、酱豆腐汤儿,别加味精和香油!谁知,那顿黑面饺子又粗又涩,难以下咽,再也不想吃它!

“白面”饺子

“大包干,大包干,直来直去不拐弯,交足国家和集体,剩多剩少归自己!”我上小学时随着村里人念叨这几句顺口溜儿的时候,各家的日子就不再为吃喝发愁了。按理说我家人口多,包饺子太费工夫,却比谁家吃饺子的次数都多!个中原因一是母亲勤快手巧,好容易赶上好日子,自然乐此不疲。二是因为我在家里最小、嘴又馋,总念叨这口儿吃的。

母亲包饺子很精细。 个儿小、皮儿薄、馅儿大,边上还带着细密的褶儿。她熟知全家人的口味:谁不吃羊肉、哪个喜欢韭菜猪肉、大家口味轻淡……她都了如指掌。我说不喜欢吃姜,她会耐心地把姜剁烂,挤出姜汁和在馅里,让人只知鲜美咬不到姜丝儿。父亲喜欢素馅,母亲会包出几种蔬菜的饺子,让大家都吃得香香饱饱、舒舒服服。

母亲包饺子很节俭。她很少包那种纯肉馅的饺子,一般就称半斤肉,配上各种菜馅儿,还说这样能解油腻。其实,这是她多年过紧日子养成精打细算的好习惯。每次包完饺子,她会用饺子皮儿把馅盆儿抹个精光,最后煮饺子时还会用刷馅盆儿的清水倒进汤锅里“压个开儿”,绝不浪费半丝的油腥儿。

母亲包饺子很投入。如果中午吃饺子,她从早饭后就开始操持,择菜、制馅儿、和面、擀面皮儿,很少让别人插手,往往是一个人坐那,边和家人聊天边干活,一直包到晌午。母亲包饺子是一种享受,家人看着她包饺子也是享受。孩子们凑到一起疯闹着,出出进进,一院子欢声笑语。我们兄弟4人在母亲包饺子的祝福下,过了一个个生日,分别长大成人、成家立业。

“周一”饺子

“老儿子、大孙子,奶奶的命根子!”母亲疼我、疼孙辈,疼得令人感动。

1995年7月我儿子出生后,母亲执意放下家务,每周往返一次,来县城帮我带孩子,风雨无阻整整3年。那时母亲已年近花甲,常年劳累落下了腰腿疼的毛病,行动不很方便。每周一清晨,她都早早起来,给父亲备好一周的干粮,还要克服晕车的毛病,坐乡村公交车赶到县城长途汽车站,再步行到我家照看孙子。周末回家时,我总要塞给她10元钱:妈,从车站来回到我们家别老走着,坐出租三轮儿车吧!母亲每次都收下钱应承,可出了门照样步行。而每当周一早晨来到我家时,她都会顺路买来包饺子的肉馅儿、青菜,高兴的叮嘱我们:中午早点回家吃饺子!

如今,儿子已经和我一样高高大大了。闲暇时,我和妻子总在琢磨,那些年母亲是怎样一边哄着孙子,一边把一家人的饺子包好的呢?只记得,我每周一中午回到家,母亲都在进行最后的扫尾工程。这种时候,我总是抓紧洗手帮忙。久而久之,本来不爱下厨房的我,不知不觉练就了包饺子的全套手艺,成了我们这个大家庭男人堆儿里一个包饺子的行家里手。也从那时起,身为南方人的妻子习惯了饺子这种北方面食。饺子,已经成为我们这个小家庭经常做的一种饭食。

“颐年”饺子

我儿子上幼儿园以后,母亲回到乡下。父母笑着说:5个孙辈儿都带大了,任务完成了,以后该享享福了,咱有空就天天吃饺子!

父母这一生,同中国大多数农民一样平凡。他们帮孩子们盖房、娶妻、成家,自己却始终住在祖辈相传的土坯房里。3间低矮的土房,面积不过30平米,既是父亲的出生地,也是我们弟兄几人的出生地。按说土坯房在农村不算稀奇,只因为我村有一座老砖瓦厂,长达30年低价供应村民盖砖房,所以全村砖房普及率达99.9%,使得我家的祖宅一下子成为“历史风貌建筑”!

父亲在村里干了一辈子的会计工作,为乡亲们开具的《村民购砖证》不计其数,唯独没给自已开过。他曾低声问母亲:一辈子住土坯房委屈吧?母亲平静地回答:只要全家人都好好的就足够了,再说土房挺好,出入方便、冬暖夏凉!于是,老俩口就安静的住在这处土坯房里,隔三差五的吃饺子,一个擀皮儿、一个包,让邻居们羡慕,也吸引着孩子们轮番儿的前去扫荡。

那些日子,是永远值得怀念的。满院春光,满堂欢笑,孩子们的打闹声、电视机播放节目声、母亲爽朗的笑声融为一片。母亲把她对孩子们的祝福全包到饺子里,让我们吃了,她的心就踏实了。每当热腾腾、香喷喷的饺子端上桌来,孩子们叫“奶奶快来吃”,母亲总是说:你们先吃,我还要再煮一锅儿!先说好不好吃?当大家异口同声都说好吃时,母亲就满脸的幸福。是的,包饺子就是母亲许下的一个美好心愿,而且她坚信,孩子们不管走到哪儿,吃了她亲手包的饺子,一定会安康、幸福!

“思亲”饺子

2010年春节,我们一家十几口人聚在一起陪着父母过年包饺子,母亲满脸疲惫却充满浓浓的温情。大家丝毫没有意识到她的病态,我甚至还取笑她不如我包得快、包得好。哪里知道,那时母亲已患上恶性脑瘤,形如鹅卵的病灶已严重压迫了视觉神经,造成重影、错觉和阵阵头痛。

母亲非常坚强!老年人一般都认为正月里不宜就医,所心她硬是坚持到农历二月初二,才提出去看病。在最后半年多的时间里,母亲对自己的病情心知肚明,却听任我们一次次善意的隐瞒实情,很配合的接受手术、治疗。除了处于昏迷状态以外,都尽力克服病痛,还与大家谈笑风声,尽量作出轻松的神态。吃什么都好,只是不让家人包饺子。她觉得自己已经不能上手干活了,包饺子会添不少的麻烦。

如今,在祖宅中生活的只有父亲一人。他多次婉言谢绝子女们的邀请,守在老房子里。温热的土炕、光滑的灶台、洁净的黑漆大柜,一切都如同母亲在时的样子。这是他和母亲共同的家,他不希望这个家寂静的锁上大门、院中长草、屋里蒙尘。70多年来不曾做过饭的父亲,竟然学会了料理自己的一日三餐,只是从不动手包饺子。

哥姐和我都想照顾好父亲,大家约定:没有事不要大帮哄着回来看父亲,最好提前沟通分别回来,以保证经常有人来陪父亲说说话、吃个饭、睡宿觉。平时谁回去了,父亲都挺开心,我们就哄他吃上一顿饺子。每次包饺子,也尽量多包出一些,冷冻在冰箱里,方便父亲平时吃。周围邻居见到我给父亲包饺子,都不禁诧异失声:老三,你小子居然会包饺子!每逢这时,父亲都会笑笑,有时,还会自言自语的嘀咕一句:哎,比原来吃饺子的时候少多啦!

睹物思人,触景生情。我感觉到自己有深深的饺子情结:每当吃到家人包的饺子,总会有一番心绪涌上心头,这是我一生对父母双亲说不尽的爱!

儿嘉旭写于2014年清明节前夕

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222