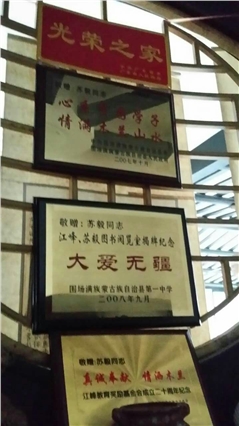

江峰和苏毅的永恒的爱的纪念

天堂纪念馆:http://www.5201000.com/TT199837691

本馆由[

yanshengjiang

]创建于2015年04月25日

发布时间:2015-04-25 12:42:02

发布人:

yanshengjiang

我现名叫江峰,原名牛永和,系到延安初期改用现名(1937年2月)。当时内战刚刚停止,统一战线尚未形成,为着将来回白区作秘密工作,故改名。我出生于热河省围场县烟筒沟村,于1937年2月参军,同年8月入党,现任中南军区政治部宣传部副部长。

我生长在没落的封建地主家庭里,父亲弟兄7人,除大伯分居另过外,是个有着6个支系的大家庭。在我离开故乡时,家里约有三十几口人在一起过日子。三、四伯父早死,五伯父牛麟管家,六伯父牛彬种田,我父亲牛荫亭行七,除了管管种地外,当过保甲长。家里共有土地约300亩,房约20多间。生活来源主要靠地租及雇工的封建性剥削来维持。在祖父时代据说还相当“繁荣”,但到我出世以后,由于长期军阀战乱,灾祸频发,负债很重,家道已中落下来,父亲一代均“粗识之辈”,但都没受过正式教育,唯一的职业是经营土地。加之地区偏僻,国内政治浪潮几乎完全没有冲击到那个“化外”地区。因此他们没有参加过什么政治党派、宗教社团之类的活动。国民党这个名称,还是我到县城高小念书时才听到的。

我甫及18岁便离开了家到北平读书(1931年),一直到日本投降,热河解放。1945年底我才回家看了一下,家里人物几乎完全不认识了。整个讲来,家庭对我影响不深。在家时整年整月的关在学校念书,离家后除在北平读书时还维持一点经济联系,1936年离开北平便完全断绝了关系。热河解放后,家里生活很难维持,地方上照顾了一下,吸收了我父亲参加县里商会工作。继母(生母早亡)则参加了地方妇女工作,并于1947年在地方入了党。1950年因父亲年老,生活无法维持,和母亲一起找到部队来,现仍留在华南军区子弟学校工作。

旧社会关系对我影响较大的还是我的一个姐丈家里。他们是一个封建官僚家庭。家有1000多亩土地,并在县城有一个大商号。姐丈林楼滋是个吃喝玩乐的阔大爷,没有什么政治头脑,但是财大气粗,整个家搬到北京一个旧时称五井胡同的四合院里住下。他的一个兄弟林干侯当过围场县的财政局长,此人是个流氓恶棍,日本统治东北后,他曾在县城给日本人当过情报股长。解放后被政府枪毙。我在北京读书时,因家里经济困难,较长一个时间是借住在他们家里。和他们接触过程中,一方面从他们那里沾染了些旧社会习气,另一方面因为是穷亲戚,饱受了人家冷眼,多少激发了一些不满现实的情绪。姐丈的大儿子叫林向皋,比我年纪大,在河北省立十七中念书。1931年前后,该校受左翼思潮影响较深,为着赶时髦,他也很积极。我到北京不久,他就领我到他们学校看演工厂罢工的戏,介绍马克思剩余价值论给我看,思想上对我是个很大的启蒙。但因阶级地位的限制,他毕竟只能停留在口头上,到国民党白色恐怖政策风行,他在该校毕业后,便完全消声匿迹了。跟着讨了老婆,入了中国大学,到1935年竟去日本念书,从极左转向极右。“七七事变”后,听说他曾在天津庸报当编辑,竟一变而为汉奸了。该人在日本投降后不久即病逝了。

我于1936年离开北京到西安,即和他们完全断绝了关系。这一段生活对我较熟悉的是和我同时寄住在他们家里的林家的外甥吴永升。他现改名林泽生,抗战后参加革命,现在东北人民政府工业部任办公室主任。(编者注:林泽生后为重工业部办公厅副主任、部长助理、中央冶金工业部副部长,中国有色金属工业总公司副董事长。为第六、第七届全国政协委员,1994年1月离休。于2003年12月在北京逝世,享年85岁)。

我八岁起就入私塾读书。私塾先生管教得十分严厉,一年到头除过年过节放几天假以外,全部童年生活都埋葬在古书堆中。一直到十六岁才到县城入高小,开始读“洋书”。因系插班,一年后便在高小毕业,接着在本县乡村师范(现围场一中)读了几个月,便离开了故乡,随父亲到北京读书。

在北京这一阶段因自己年纪尚小,思想较单纯,年轻好胜,不甘落后的心理支持着学习上的进取精神。在私塾八年中始终是学堂里“高材生”。高小毕业会考曾获得全县第一名。我开始生长着自高自大,自命不凡的个人主义思想倾向。与此同时,由于没落大家庭内部的各种冲突:家庭负债日重,弟兄分家,母亲早丧,想继续升学读书的幻想日趋破灭。父叔辈勾心斗角,整天争吵不休;社会则军阀横行,土匪丛生,因而在幼小的心灵中充满了各种矛盾。冲破家庭樊篱,到大城市去,继续升学,是这一时期的主要思想活动。为此曾通过亲友向家里进行了各种各样的工作,终于在1931年底获得了随父到北平治病的机会,并从此开始了生活上一个新的时期。

1931年底借随父治病名义到了北京。1932年初父病渐愈,自己便积极准备投考学校。同年秋考入弘达初中二年级插班,第一次脱离了家庭生活开始在北平读书阶段。这个阶段一直到考入高级职业专科学校,卷入抗日救亡运动,1936年底离开北平到西安才告结束。

这一阶段中国政治生活变化最多,个人思想变化也最大。这一变化首先是从接触近代文化思想开始的。到了北平住在姐丈林楼滋家里。他的儿子林向皋,女儿林清墀都是新兴文学的爱好者。在他们家里听到很多新鲜的故事小说,看了一些现代作家的作品,从《胡适文存》,《独秀文存》,一直到鲁迅、郭沫若、巴金等人著作,在自己思想领域中骤然扩开了一个新的天地。它首先帮助自己清算了旧的八股文学,进而把自己思想从家庭生活的小圈子引进了一个广阔的社会。朦胧中接触到社会的恩仇、哀怨和不平。在初中读书阶段又和同班同学骆世骐结成了莫逆之交,两个人生活在一起近两年。他是左倾文学的爱好者,对我启蒙时代的思想影响很大。课外一起读书,互相研究,一道“泡看书馆”,进而从生活中体验到现代都市文明的黑暗等,开始澄清了我对“都市文明”的憧憬,清理了我在接受现代文化上的庞杂现象,较确定地接受了左翼文学思想。循着这一道路,在离开北平前的整个学生时代,我曾较系统地阅读了当时左翼作家(鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、丁玲等)的著作,并进而接触了托尔斯泰、高尔基等欧俄文学名著,在整个这一时期里,成了新兴文学的热烈追求者。生活上省吃俭用,有了钱就拿去买书。到了1934-1935年前后,我曾幻想使自己变成作家。

但社会生活的现实则促进了自己思想变化的另外一面。“九一八”炮声带来了奴隶的命运,也激发了不愿做奴隶的心情。记得当时在一次亲友集会上,父亲曾说过这样的话:“我们这一代可以忍气吞声的活下去,青年人就太可惜了!”我听了后受到刺激很深。当时毅然离开家庭跑到北平去,和企图摆脱这一奴隶命运的心情有关。但到了北平以后,看到的反动政府当局不是励精图治,而是酣歌醉舞,过着糜烂的都市生活。当时的社会里,有钱的骄奢淫图,没钱的啼饥号寒,阶级分化极为明显。至此,我原本对都市的若干憧憬到此完全幻灭。接着上海事变,长城事变,热河事变,冀东事变,家乡完全沦陷。日本在华北又大量增兵,国民党节节退让,经过塘沽协定,何梅协定后,华北三省名存实亡,北平已成兵临城下之势。国破家亡,当时激愤心情是容易理解的。记得在初中作文时我曾慷慨激昂地大骂国民党的不抵抗政策,受到了学校当局的严厉警告。国文教员批语是“既非作文之理,亦非为人之道”,对年青人心灵的刺激极为深重。

国民党反动当局和在对外不抵抗同时,对内采取了血腥的镇压,1932、33年前后,白色恐怖弥漫了北平城,“左倾”成为危险标志,进步书刊被查禁,学校里公开捕人。报纸上经常“开天窗”,对中央红军实行空前规模的大围攻。这些因素都进一步地激发了自己的民族义愤以及对现实的不满心理。这时进步刊物如:《新生周刊》,《大众生活》,《世界知识》以及通俗的社会科学小册子,把自己从纯文学的观点引导到社会政治生活方面来。党领导下的“12.9”学生运动一开始,我便热烈地投入到这一伟大的群众运动中去,当时我已考入高级职业专科学校读书。学校反动势力较弱,周围集聚了一批进步人物。同学中当时和我最要好的有王端(中共党员),沈侯涂(抗战时在平西抗日根据地,后不详),余铸(教师中较进步的,讲经济学),安翰华(讲政治经济学,后在延安见过一面),和体育教员张育泉(原东北军下级军官,曾参加张北抗日同盟军,讲国防概论小册子。西安事变后到安阳,我在延安时曾接到过他一封信)。当时我被选为学生救国会主席,就以这批人为中心,出壁报,组织时事座谈会,办刊物(定名为《船夫月刊》,几个同学集资,办了两期后即垮台了),参加示威游行。1936年北平“6.13”示威大游行,组织了全校学生参加,后被北平市当局解散,训导主任、教务主任被撤职,学生会被解散。同年3、4月间,我由王端介绍参加了“民先”。暑期参加了民先和学联领导的西山夏令营训练。到同年10月间,张学良蓄意抗日,拟效仿红军政治工作方法改造东北军,通过党的关系,经过“民先”介绍,我和王端一道从北平到西安,参加东北军学生队。从此结束了学生生活。这一段对我最熟悉的有王端(1943年我从敌后回到延安,他在绥德抗大学习。45年下山后再未通音讯)。骆世骐(后改名流沙,1938年到抗大学习;40年分配到晋东南工作,后不详)。

我是以一个小资产阶级爱国主义者的面貌卷入到中国政治舞台上的。由于正处在没落中的阶级地位与身受的历史遭遇,通过进步文学作品的影响,使我在较早时期就同情共产党,认为干共产党的都是了不起的人物。党的英勇事迹和党的事业的前进,都曾给我以极大的鼓舞。记得1933年一个同乡叫陈尚化,系国民党军队一个连长。从江西内战战场上下来,他谈到红军英勇顽强的战斗精神,曾给自己极大的钦敬。1934年暑期在北平市立第一图书馆看书,曾无意中从书的夹缝里发现:“扩大红军百万”的一条小传单,曾把它压了好几天,引起了自己极大的兴奋。但小资产阶级害怕流血,害怕实践的软骨病,加上超然主义的思想倾向,较长时期里都以“君子不党不派”的丑恶招牌,掩饰了自己的怯懦本质,直到“12.9”运动浩大的群众风暴,才把自己卷入到抗日救亡的政治浪潮里,从真正的群众运动中,开始看到了行动的力量,这是我思想上的大转折。

参加“民先”以后,从民先的活动中进一步认识到组织的重要。这时接触了一些进步人物,看到一些进步书刊。(当时我曾在长城杂志上看到陈绍禹(王明)一篇论反帝统一战线的文章,给自己影响很大)。1936年在校外曾写过两次有关中国社会性质的文章,在学校半公开刊物上讨论过几次国防概论(系宣传中国抗日必胜的一本小册子),从而在政治认识上提高了一大步。当时曾迫切地希望能到陕西红大学习(当时听说林彪是红大校长,觉得他很了不起)。有了这样的思想基础,经过组织介绍,才毅然地离开了学校走到西安,参加了东北军学生队。1936年10月底到东北军学生队受训。学生队是在党直接影响下的一个训练班。学习内容除军事内容外,政治上完全是马克思主义一些基本理论(帝国主义论,政治经济学,哲学,统一战线问题)。讲课教员都是一些进步人物(如现工业部副部长刘鼎讲帝国主义论),受训时间虽不及两月,但思想上给我的启发很大。西安事变后不几天,学生队即结束分配工作,我被分配到特务团特务连任政治助理员。就在这时组织上才正式吸收我入党。当时和我正式作入党谈话的,系市委的一个李同志(因系秘密环境,不能问名字)。介绍人为任致远,王端,詹补期四个同志。直接关系人为任致远(他当时在军警督察处第三科工作,我在特务连受他们领导)。从西安事变(1936年12月12日)到事变和平解决(1937年2月初)不及两个月。在这一段时间里,自己整个沉浸在小资产阶级的狂热生活中。当时我被分配到张学良的特务团特务连任政治助理员,主要任务是搞连队的政治文化工作,给战士上政治课,组织他们课后文化生活。他们执行警卫,搜查任务时自己差不多都参加,生活极度紧张,心情则极度兴奋。与此同时在党的指示下,曾参加孙铭久等组织的东北抗日同志会(仅举行了一次成立会,没有什么实际活动)。不久,张学良送蒋介石回南京被扣,东北军高级将领和战主张不一。2月2日,以孙铭久为首的主战派打死王川哲,内部混乱。2月3日部队即仓促行动。我急于想到延安学习,当时找不到任致远、王端同志,随后于2月4日从西北救国会史黎同志处,拿到他写的介绍信,径赴平阳办事处,遂转延安抗日学习。组织上对我这一阶段历史,经过抗大二期审查清楚,于1937年8月底批准我重新入党。1945年在延安抗大七分校整风,经过详细的调查,校政治部结论认为我历史上没有问题。1945年下山时,我被调到中央组织部和去晋热辽干部队一道,材料交给当时负责人王鹤寿同志统一带。以后王鹤寿同志去东北,材料转到哪里不知道。熟悉我这一段情况的有任致远(抗战时曾在晋东北任地委书记),王端(抗战时曾在晋绥任过支队政治处主任),杨恬(在东北军时和我一道工作过一个时期,解放战争后期曾任华北军区邯郸办事处主任,现在华北军区工作。职务不详。最近看到《八一》杂志编委会名单中有他。)(编者注:杨恬,江西省德安县人,1937年加入中共,同年入抗大学习,历任抗大区队长、文工团团长、科长,晋翼鲁豫军区司令部军政处处长,华北军区南线办事处副主任,华北军区后勤部参谋处长,总后勤部司令部副参谋长兼后勤技术装备研究院院长,国防科工委后勤部部长等职。1964年晋升为少将军衔。2002年5月因病在北京逝世,享年83岁)。

我参加革命后,在抗大二期学习了一期,毕业后留校工作。历任教员,主任教员,科长,主任等工作。日本投降后,中央下令集中东北籍干部,我被调到中央组织部,才离开了学校。1945年下山到晋察热辽军区,分配到热安分区任政治部副主任。因要求到战斗部队工作,后派到冀东军区任宣传部副部长。编九纵队任宣传部长。1948年又调到冀察热辽军大分校任政治部副主任。1949年随四野入关。学校机构改为南下工作团,我在二分团任副政委。同年7月调到十二兵团任宣传部长。1951年调到华南军区政治部任宣传副部长。这就是我参加部队后的简单工作经历。

从1937年2月到延安后一直在党的直接培养下,经历过敌后艰苦战争环境考验,政治上从未丧失过信心。工作上没犯过什么错误,长期以来工作中埋头苦干,积极负责,能一般完成任务,对党的原则政策尚能掌握。没发生过大的偏差。在各个时期工作中,和上、下、同级关系没有发生过什么大的问题。在困难面前,没有消极沉闷过。缺点方面:政治上进步不快,按照党员标准的八个条件历来检查,毛病很多。工作中虽然一般完成了任务,但按照党的要求与形势发展的需求衡量,也完全不能令人满意。这主要的由于个人思想上的小资产阶级思想残余还很浓厚,个人英雄主义,小资产阶级温情主义情绪在长期生活中还未能得到根除。特别胜利后在一个时期内曾有相对的发展。较长时期的不安心宣教工作,和别人比名誉,比地位,是这一思想表现的主要形式:工作中长期陷于事务主义泥坑,整天忙忙碌碌,昏昏沉沉,缺乏对新鲜事物的感受能力,无钻研创造精神;生活作风上脱离群众,脱离实际的作风在胜利后有所发展。特别进入城市后,贪图安逸享受思想日渐上升,个人生活上铺张浪费现象在“三反”前曾较为严重。如1952年7月从湖南调动工作时,因为到北京接爱人,曾接受组织上一百万元(相当现在100元)的“额外照顾”(当时给了3百万,随后退还2百万)。到华南后曾用公款买窗帘。工作中特别是经过延安整风与1952年的“三反”运动后,确有不小的改进,但由于小资产阶级出身,参加革命后又长期浮在上级机关,缺乏艰苦的实际锻炼与有力的群众监督,因而政治嗅觉不高,感觉迟钝,思想方法上的片面性仍然是我政治上进步的主要障碍。今后仍然要经过严重的自我改造,才能更有成效地为党工作。

考虑到自己是学生出身,参加革命后即长期从事机关学校工作,下层实际经验太差,认真讲:当兵十几年并不真正懂得兵。加以脑力迟钝(神经衰弱),目前工作要求较高,确感不能胜任现职工作。恳切地希望组织上在可能条件下,能给自己以深入下层深入实际的锻炼机会,或给与离职专门学习,以求得适当提高,以便从头做起。

(编者按:该篇自传是江峰在1954年广州军区政治部审干时期所写)

- 下一篇:江峰年表

到过这里的访客更多>>

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222