乱世一缕昙华现——珍妃

*文章来源于百度空间网友随笔*

珍妃是光绪十五年入宫的,彼时只有十三岁她和十五岁的姐姐(瑾妃,即后来的溥仪尊封的皇考瑾贵妃、温靖皇贵妃)告别家人,来到高高的宫墙之内。姐妹二人柔弱的肩膀,挑起的是整个家族的荣辱兴衰。那时她们一定不知道,自己毕生的爱恨情仇都会被铭刻在这重重宫闱之中,或辉煌、或没落。天真烂漫的珍妃,也决计不会料到,自己刚刚绽放的美好年华,终有一日会在这无尽凉薄的宫宇之中寂灭。

珍妃刚入宫的时候,慈禧还是很喜欢她的,因为珍妃不仅多才多艺,又聪明灵透,性子里还有那么些不服输的倔强。这在慈禧看来很像年轻时候的自己,为此在刚入宫时,慈禧还专门为珍妃请了老师来教她学问礼仪。

如果珍妃是慈禧的女儿,她的结局也许就另当别论了。慈禧的这种“此女肖我”的欣赏会为她带来无上荣宠,甚至会让她成为大清王朝新一任“垂帘听政”的至尊女主。再不济,也可以在慈禧的庇佑下享一世尊荣,幸运点的话,还能于乱世中寻得一方安隅,度过此生。可惜她不是。

我敢说,当慈禧在给予珍妃欣赏和肯定的同时,长久以来浸淫宫闱、工于心计的慈禧可能连自己都没有发现,她潜意识里就已经有了一丝危机感。慈禧对权力的掌控欲很强,她绝不会扶持这样一个聪慧傲气,却与自己没有丝毫宗亲关系的女子的。大清王朝掌权的女人只有一个,她不会自毁长城,让其他人取代自己的位置。尤其是后期珍妃对政治的干预影响,让慈禧的这种危机感逐渐剥丝抽茧开来,愈发强烈。因此,都说慈禧对珍妃有一种别样的情怀,在我看来欣赏不是没有,更多让慈禧看顾珍妃的原因是出于慈禧本能的防患意识。这就为后来的婆媳失和埋下了伏笔,也注定了珍妃悲惨的结局。

要说促使慈禧珍妃婆媳二人之间矛盾加深的,除了珍妃本身心高气傲、桀骜不驯、不会奉迎于慈禧的性子,还有两个人,也起到了不小的催化作用。

首先是光绪,这就不用做太多解释了,自古帝王的宠爱便是一把双刃剑,独专后宫的女子从来都是上位者眼中的妖魅祸水。光绪的宠爱为珍妃带来甜蜜幸福的同时,也在她之后的道路上埋下了无尽的隐患与凶险。加之慈禧寡居多年,必是见不得这鹣鲽情深你侬我侬的光景,虽然她没有表示不满,但心头肯定是生了一块化不去的疙瘩。

另一人,便是光绪帝的正宫皇后隆裕。对于这位隆裕皇后,后世评说褒贬不一。有学者认为“隆裕为人,庸懦无能,对权力却非常热衷。对珍妃因失宠而生妒忌,又因妒忌而生怨恨。她利用自己统摄六宫的地位与慈禧姑侄的身份,‘频频短之于慈禧’,向姑母、慈禧太后告珍妃的状……”,也有史料说 “后密白于慈禧……” ,嫉妒成性。这是其中一种说法。而对这位皇后还有着另外一种迥然不同的描述,有些文献中形容她“总是很和善”、“非常有教养”、“细心体贴”、“温雅有礼”。她“端庄贤淑”,“她的目光是那样的和善,脸上的表情是那样的和蔼可亲”,“她举止可爱,态度可亲,性格讨人喜欢”,“与世无争”。尽管她的政治天赋比不上慈禧太后,但是,她“待人接物很是老练”,“显示过处理事务方面的大才干”。她博览群书,曾经“读过不同国家的历史”……隆裕究竟是怎样的一位皇后,介于这两种说法很难断定。不过不论隆裕为人如何,即使她没有谗于西宫,但作为一位没有实权、亦没有爱情的正宫之主,这位女子肯定是哀怨的,这种幽怨不必直说,举手投足不经意间便会流露出来。美国传教士赫德兰曾在他的书中这样描述隆裕皇后:“我夫人告诉我:‘隆裕皇后长得一点都不好看。她面容和善,常常一副很悲伤的样子。她十分和善,毫无傲慢之举。我们觐见时向她问候致意,她总是以礼相待,却从不多说一句话。太后、皇上接见外国使节夫人时,皇后总是在场,但她坐的位置却与太后、皇上有一点距离。有时候她从外面走进太后、皇上所在的大殿,便站在后面一个不显眼的地方,侍女站在她左右。在别人不注意的时候,她就会退出大殿或者到其他房中。每到夏天,我们有时候会看见皇后在侍女的陪伴下在宫中漫无目的地散步。她脸上常常带着和蔼安详的表情,她总是怕打扰别人,也从不插手任何事情。’”由此可见,在外人眼中,隆裕是一位既不得光绪宠爱,也不得慈禧眷顾的皇后。她的一举一动都谨小慎微,不敢有半分逾越。或许就是她这种小心翼翼的态度,和不经意间流露出的悲伤被慈禧看在眼里,将其统统归于光绪独宠珍妃冷落正宫皇后所致。隆裕毕竟是慈禧的侄女,虽然慈禧对于这位侄女的态度一直不冷不热,难以捉摸,但她岂能容自己钦点的皇后被一小小的妃子盖过风头?慈禧因此积压了诸多不满。若是寻常百姓家,这种不满还不至于被激化。可皇宫之中一点一滴都掺杂了诸多的政治因素,皇后是慈禧用来控制监视光绪帝的棋子,这颗棋子如今却起不到什么太大的作用。光绪身边取而代之的是一个更加聪慧、有主见的女子,这让慈禧不得不开始忌惮。因此当慈禧对珍妃的这种不满日益强烈的时候,只需一根导火索,便可将这对婆媳之间的矛盾彻底点燃,而这根导火索,便是后来的珍妃卖官一案。

珍妃生于钟鸣鼎食之家,自幼过的便是锦衣玉食、鲜花着锦的奢靡生活。进宫封妃之后,每月两、三百两的例银自然是不够她消遣挥霍。加之其性情爽朗,本身又不知节制,出手大方,对仆从下人也是时有赏赐,因此开销如流水一般。钱不够花了,于是珍妃想到了卖官。至于卖官的过程,千篇一律,无非是勾结了谁、卖给了谁、怎么分赃、分了多少……当中纷繁复杂不能一一尽述,有兴趣的朋友可以自行查阅,这里暂且略过不提,我们来讲讲卖官一案的结局。

珍妃卖官之事败露,一时风播朝廷内外,慈禧闻之勃然大怒,势必要光绪追究责任。实际上,光绪只是一个幌子,卖官事件却是慈禧整治珍妃的一个绝佳时机。于是,慈禧抓着这一由头,亲自拷问珍妃,连瑾妃也受到了牵连。珍妃坦然认罪,并反驳道:“上行下效,不是老佛爷开端,谁敢如此?”。胡思敬在《国闻备乘》当中记载,慈禧训问珍妃:"他事犹可宥,汝宁不知祖宗家法而黩货若此。谁实教之?"珍妃反唇相讥:"祖宗家法亦自有坏之在先者,妾何敢尔?此太后之教也。"可见珍妃的确是一身傲气,即使是慈禧盛怒之下,也敢与之叫板。于是慈禧羞怒之下下令对珍妃"袒而杖之,降贵人"。"袒而杖之"还不够,慈禧又连发两道禁牌,第一块禁牌内容大意如下:“如有不遵家法,在皇帝前干预国政,颠倒是非,从重治罪”。明白告诫珍妃卖官中饱私囊,已犯后宫干政之大忌,坏了祖宗家法。第二块禁牌是告诫瑾妃和珍妃的:“平素妆饰衣服,俱按宫内规矩穿戴,并一切使用物件不得违例,如有不遵者,重责不贷”。暗示珍妃女扮男装私德败坏、不守妇道、有伤风化。并着有谕曰:"光绪二十年十一月初一,奉皇太后懿旨:瑾贵人、珍贵人着加恩准其上殿当差随侍,谨言慎行,改过自新。"

《国闻备乘》中还有记载:“初太后拷问珍妃,于密室中搜得一簿,内书某月日收入河南巡抚裕长馈金若干。”光绪当年10月29日下旨:“朕钦奉慈禧……皇太后懿旨,本朝家法严明,凡在宫闱,从不敢干预朝政。瑾妃、珍妃承侍掖廷,向称淑慎……乃近来习尚浮华,屡有乞请之事,皇帝深虑渐不可长。据实面陈,若不量予儆戒,恐左右近侍藉以为夤缘蒙蔽之阶,患有不可胜防者。瑾妃、珍妃均著降为贵人(第七等),以示薄惩,而肃内政。”瑾妃的惩戒倒还不算严重,珍妃可就不大好过了。珍妃被幽闭于宫西二长街百子门内牢院,慈禧命太监总管专门严加看守,不允许任何人与她见面。

珍妃被幽禁的地方,屋门从外面倒锁着,加了内务府的封条,珍妃吃饭、洗漱均由看守下人从一扇小窗中端进端出。珍妃被勒令不准与人说话。逢年过节或月初一、十五,便会有内监代慈禧对她进行训斥,历数她的罪状。训斥在午饭时进行,珍妃得跪着听训。训斥结束,珍妃还必须向上叩头谢恩。可见当时珍妃可谓身心俱受折磨。

珍妃卖官一案牵连甚广,慈禧先后下令处决的涉事者有六十余人,据当时宫女回忆,场面血肉横飞,惨不忍睹。

《清史稿》中记载,珍妃“以忤太后,谕责其习尚奢华,屡有乞请,降贵人。逾年,仍封珍妃。”也就是说,珍妃被降为贵人之后时隔一年恢复了妃位。此时,光绪推行变法维新,恢复了妃位的珍妃,自然成了光绪帝的支持者。然而没有慈禧的首肯,珍妃是万万不能做回妃子的。慈禧为什么会同意恢复其妃位呢?或许是珍妃被幽禁折磨的这一年光景,消磨了慈禧的愤恨怨怒。又或许,慈禧是念及从前对珍妃的那么一丝欣赏,真心想要给她一个改过自新的机会。谁知道呢。

然而,珍妃这次只做了103天的妃子。她显然没有记住慈禧“后宫不得干政”的警告,在变法过程中表现活跃,甚至暗地里派贴身太监偷偷将宫内消息传出宫外,成了帝党不可或缺的支持者。光绪是慈禧紧握皇权的根本,一直以来被自己牢牢握在手中的傀儡却想要挣脱自己的束缚,甚至反过来威胁自己的利益,慈禧如何会放任其羽翼渐丰,由得帝党做大?而珍妃此时在慈禧眼中,已然成了怂恿光绪与之对立的惑主之辈。珍妃在变法中的一系列举动终是触动了慈禧的底线。事情败露之后,皇宫中再次掀起了血雨腥风。为珍妃传递消息的太监被残忍处决,珍妃宫中的其他仆婢也无一幸免。帝党一干人等杀的杀贬的贬,从朝堂到后宫,俱是一片肃杀萧条,人心惶惶。

慈禧将珍妃拘禁于皇宫的北三所,而光绪皇帝则被幽禁于中南海里的瀛台。这一对乱世宿缘,从此近在咫尺,远若天涯。直至上京惊变,珍妃陨殁宫中。恨如山重,至死方休。

珍妃照片之谜

历史上,珍妃性格活泼,容易接受新鲜事物,当西洋的照相技术传入中国之后,珍妃便喜欢上照相这种娱乐方式,可以称得上是后妃之中接触照相技术的第一人。然而,现存照片数量最多的人不是珍妃却是慈禧,其次是隆裕皇后和瑾妃,再后来就是溥仪和婉容皇后了。据记载,珍妃经常与光绪在皇宫里游园留影,或作胭脂红袖,或作女扮男装,甚至穿着光绪的龙袍嬉耍,可见恩宠如日中天。若真如此,珍妃应该留下相当一部分照片才对,为何后来遗留下的照片却所剩无几呢?主要说法有两种。

第一种众所周知,也是大家普遍认同的一种说法,就是慈禧下令将珍妃的照片全部销毁了。这种说法虽然没有史书记载可以考证,但却有一定的说服力。一是出于慈禧对珍妃的憎恶心理,珍妃作为后宫唯一敢和慈禧叫板的妃子,多次忤逆慈禧,拂其逆鳞。与珍妃势成水火的慈禧,断不会留着珍妃的照片来给自己添堵。二是出于畏罪心理,历史上珍妃死因谜点重重,主要有赐死和自杀两种说法。但不论哪种说法,从珍妃生前的经历来看,慈禧都逃不了干系。据说,珍妃死后,慈禧一度噩梦缠身,不得安眠。时常会梦到披头散发、血流满面的珍妃浑身透湿,手提利剑与她索命。有的野史记载甚至将其描述的神乎其神,说是慈禧梦见珍妃索命,于梦中向珍妃告饶,甚至胡言乱语说是要给珍妃封神。珍妃散发执剑,面色凄厉道:“我早已成神了,岂要你来封我!”这种说辞虽然偏带了些市井话本的艺术着色与民间故事的渲染,但相对于经过粉饰的宫廷正史来说,野史往往与真相最为接近。这倒不是说真有珍妃索命这一出,只是从中可以看到,慈禧对珍妃之死的确是抱有畏罪一定的心理。是以终日惶惶不安的慈禧,为求高枕安眠,也不会留着珍妃的照片来折磨自己。

第二种说法源自后人分析,说起来有些让人哭笑不得,但也并非全无道理。这种说法大致意思是:珍妃的相片很少,是因为都是珍妃给别人照相,宫中除了珍妃没有人会照相了。这种说法在《清十二帝疑案》中光绪篇里可以查证。的确,彼时照相技术刚刚传入天朝,照相机在当时被视为可以“摄人魂魄的妖物”,不容易被百姓接受,更遑论礼教森严的宫廷了。因此,在照相技术刚刚兴起的那个时期,宫中是否会有专门为皇室服务的摄影师还很难说(慈禧御用摄影师晚清第一美男子裕勋龄自是后话)。思想开放、乐于求知的珍妃自是不会相信“摄魂”之说,是以当时后宫只有珍妃一人会照相并不奇怪,遗留下来的照片不多也就不足为奇了。只是唯一说不通的是,既然珍妃喜欢给别人拍照,作为皇宫中最宠爱珍妃的人,为何光绪帝的照片也屈指可数,聊胜于无呢?若珍妃真的喜欢为别人拍照,除了与她志趣相投的光绪,她又能给谁拍呢?如果说光绪忌讳“摄魂”一说,又似乎没什么道理,他既然可以纵容珍妃穿着自己的龙袍玩耍,可以接受“变法、维新”的思想,可见他绝不会是死板教条、恪守封建礼教的人,更不用说是相信“摄魂”这种怪力乱神的无稽之谈了。若是说照片被慈禧销毁了,那就更说不通了。慈禧销毁珍妃的照片尚可理解,光绪皇帝虽然不是她的亲子,但毕竟是她掌权的根本,即使这对母子名存实亡,后期更是矛盾丛生、激流暗涌。但慈禧应该不会恨到连光绪帝的照片都不放过吧?更不用说毁帝相是有悖纲常的大逆之罪了。这是我一直无法理解的地方。

珍妃死因之谜

后世最纠结的,莫属珍妃扑朔迷离的死因了。珍妃悲剧的一生在死亡浓墨重彩的渲染下黯然谢幕,徒留后人嗟叹唏嘘。关于她的死,一直以来众说纷纭,无非是两种说法:赐死和自尽。

说珍妃是自己自尽的,无非是善于粉饰太平,为当权者洗罪开脱、标榜后世的宫廷正史。《清史稿》中关于珍妃是这样记载的:“恪顺皇贵妃,他他拉氏,端康皇贵妃女弟。同选,为珍嫔。进珍妃。以忤太后,谕责其习尚奢华,屡有乞请,降贵人。逾年,仍封珍妃。二十六年,太后出巡,沈于井。二十七年,上还京师。追进皇贵妃。葬西直门外,移祔崇陵。追进尊封。”简短十句话,便囊括了珍妃悲剧性的一生,甚至连死因,也只是用“沉于井”三个字简略潦草的盖过。这位《清史》主编赵尔巽大人倒是精明乖觉,含糊其辞意味不明的只用了三个字,便将这凄风苦雨的一页揭过,既不得罪朝廷,也不失实于世人,当真高明。

珍妃自尽的说法,其实主要源于正史中记载的慈禧发布过的一道追封珍妃的懿旨。光绪二十七年七月初四,慈禧追封珍妃为恪顺贵妃,懿旨内容如下:“上年京师之变,仓促之中,珍妃扈从不及,即于宫闱殉难,洵属节烈可嘉,加恩着追封贵妃,以示褒恤”。内容很明了,“扈从不及”、“宫闱殉难”,慈禧用这八个字来向世人解释:“洋人打进来了,珍妃是因为来不及跟随我们离京而在宫中殉难。”言下之意,珍妃是自己死的,与人无尤。然而这道懿旨本身就错漏百出。结合当时的史实来看,光绪二十六年七月二十日,慈禧确实去过珍妃被幽禁的北三所。而慈禧离开之后,佳人便已袅然,当中究竟发生了什么尚不得而知。只是单从这一点来看,慈禧在围城惊变之时,有闲暇去“顾念”远在冷宫的珍妃,却没有时间带走“扈从不及”的珍妃,这说辞实在是蹩脚。说什么珍妃因是“扈从不及”而殉难,明白的人一眼便可分明了然,慈禧自是去北三所秘密处置珍妃,所谓的懿旨不过是为了给自己开脱罢了。

珍妃自尽而死的另一处可考文献,是《我所知道的末代皇后隆裕》。在书中,隆裕皇后曾对其亲弟叶赫那拉·增锡亲述珍妃死时经过:隆裕说:“很多人都说我因为妒忌珍妃的黑状,所以老太后派人把她推入井里去了,我是冤枉的!其实事情是这样的:当时八国联军战败后,洋人军队打到了北京。在完全没有取胜的情况下,老太后决定西行。当时的情况非常紧急,以为谁也不清楚这帮洋人最后会干出什么来,会不会像烧圆明园那样,将整个紫禁城也一把火烧了。当然西行带不了那么多人,人多了就会成为负担。当时因为我是皇后,同时又是老太后的亲侄女,也比较听话, 不会闹出什么出格的事情来,所以要带走也只能带我走,而其他的人就回亲属家回避,妃子们也不例外。可是珍妃由于皇上宠爱,所以非常气盛,不服从老太后的指挥,并且当场顶撞了老太后。那个紧急时刻,珍妃还一直在对老太后说自己是皇上的妻子,理应带着她,她一定要去,并且说太后有偏见,以为我是太后的侄女,所以就带了我。这让老太后非常难堪,老太后在宫里这么多年,还没有人敢在大庭广众之下这么对她说话呢。老太后跟珍妃说,要带你走,就必须带瑾妃走,如果带瑾妃,就必须带瑜妃她们一起走,这样人太多了,就非常危险,也难管理。所以要开这个口子非常难。加上洋人已经打到了北京城,再不走就来不及了。说这话的时候,老太后非常不高兴,认为珍妃非常不识大体。”“在宫里,连皇上都没对老太后这么说过话,而珍妃一而再,再而三地做出出格的事情。所以当时老太后气得拔腿就走。恰巧来到了离珍妃的住所不远处。而这个时候,珍妃一直缠着老太后,说自己是光绪的妻子,丈夫出门,妻子理应跟着,珍妃生是皇上的人,死是皇上的鬼。老太后气得不成,就说你愿意去死就去死吧。当时前边正好有一眼井,于是珍妃就紧走两步,直接就奔井口去了,说那自己就死给老太后看,老太后一看事情不好,马上吩咐崔玉贵拉住她,结果崔玉贵一个迟疑,珍妃已经跳下去了。老太后为了这个,最后还把崔玉贵逐出宫了。但后来很多人说是因为我经常告黑状。老太后把她扔进井里去了,这完全在冤枉我,也在冤枉老太后。当年珍妃差点就杀了老太后,老太后都没跟她计较,只是把她打入冷宫,怎么能因为我几句话就杀了她呢?况且我知道老太后根本不喜欢我,我躲她还来不及呢,怎么可能跑到她面前去说珍妃的坏话?”

慈禧与隆裕这对姑侄倒是有趣得紧,姑姑说珍妃是死于“扈从不及”,而侄女却说珍妃是因为赌气慈禧西逃不带上自己而赌气自杀。这两番话下来竟是南辕北辙,前后不符、自相矛盾。不过,书中为慈禧开脱的这一大段说辞究竟是不是隆裕皇后亲口所述尚不得而知。不过书名下倒是有很显眼的标注:慈禧曾孙口述实录。如此一来,我即使再不理解,也不敢造次,没什么敢质疑的地方了。

……

而关于赐死的说法,版本就比较多了,通常是源于民间流传的也是和自传记载,大同小异。

《我的祖父小德张》中记载的与《我所知道的末代皇后隆裕》情节雷同,都是慈禧催着珍妃一同离京,珍妃不从。不过故事发展的过程不一样,在这本书里,珍妃是磨尽了慈禧的耐性,被扔进了井里:当宫中得悉八国联军已攻到廊坊时,一片混乱。李总管命随驾太监全部换上便装。老祖宗(慈禧太后)也来到御花园旁。在养性斋前,换上了便装。各宫妃嫔陆续到来,光绪皇上也从瀛台过来,换上了青衣小帽。这时,老祖宗让把珍妃叫来,让她换好衣服一齐走。不大一会儿,珍妃披散着头发,穿着旗袍跑过来了。老祖宗大怒说:“到这时候,你还装模作样,洋人进来,你活得了吗?赶紧换衣服走!”珍妃说:“皇阿妈,奴才面出天花,身染重病,两腿酸软,实在走不了,让我出宫会娘家避难去吧!”老祖宗仍叫她走,珍妃跪在地上还是不走。老祖宗回过身来大喊一声,叫崔玉贵把她扔进井里,崔玉贵立即把珍妃扶起来,不几步就是那口井,头朝下就给仍了下去,随即便把井口堵上了……我想说的是,这里面所描述的记载,可信度几乎为零。首先,慈禧西逃,后宫不相干的妃子已经成了累赘,慈禧是断不会带上“各宫妃嫔”的,便是带上众妃,珍妃此时已是冷宫废妃,形同虚设,慈禧又怎会顾及到她?其次,依着珍妃对光绪的依恋,便是死也要死在一起的,又怎么会无视在场的光绪帝而自请回娘家?再者,珍妃素来一身傲骨,断不会跪在地上求慈禧放她回娘家的。

而《宫女谈往录》中有一段慈禧亲信太监崔玉贵的自述:“到了颐和轩,老太后已经端坐在那里了。我进前请跪安复旨,说珍小主奉旨到。我用眼一瞧,颐和轩里一个侍女也没有,空落落的只有老太后一个人坐在那里,我很奇怪。珍小主进前叩头,道吉祥,完了,就一直跪在地下,低头听训。这时屋子静得掉地下一根针都能听得清楚。老太后直截了当地说:‘洋人要打进城里来了。外头乱糟糟,谁也保不定怎么样,万一受到了污辱,那就丢尽了皇家的脸,也对不起列祖列宗,你应当明白。’话说得很坚决。老太后下巴扬着,眼连瞧也不瞧珍妃,静等回话。珍妃愣了一下说:‘我明白,不曾给祖宗丢人。’太后说:‘你年轻,容易惹事!我们要避一避,带你走不方便。’珍妃说:‘您可以避一避,可以留皇上坐镇京师,维持大局。’就这几句话戳了老太后的心窝子了,老太后马上把脸一翻,大声呵斥说:‘你死在临头,还敢胡说。’珍妃说:‘我没有应死的罪!’老太后说:‘不管你有罪没罪,也得死!’珍妃说:‘我要见皇上一面。皇上没让我死!’太后说:‘皇上也救不了你。把她扔到井里头去。来人哪!’就这样,我和王德环一起连揪带推,把珍妃推到贞顺门内的井里。珍妃自始至终嚷着要见皇上!最后大声喊:‘皇上,来世再报恩啦!’”

《爱新觉罗·毓欢》一书也写道:清朝末代皇帝溥仪的父亲,爱新觉罗·载沣,亲眼见珍妃死时的情景。载沣对珍妃畏死曾长跪求免的说法,嗤之以鼻,他说:“高傲的珍妃绝非那种苟且偷生的人。同时他又指责了崔太监将珍妃裹毡,因为太监动手裹毡,势必要接触“玉体”,而这是与‘礼’不合的。慈禧这个人心狠手辣,无论什么伤天害理的事情都能干得出来。庚子之变,她叫来珍妃,对她说,外国军队就要进京,帝后西幸,不能带你前去。你年轻貌美,必遭洋人侮辱,愧对列祖列宗。为了保全名节,可在皇帝面前一死,也让皇帝放心。她说这话的时候,用手指着井口。这时人人屏息,鸦雀无声。然而,珍妃却仍然昂首挺胸,亭亭玉立,她一言未发,转身向井口走去,她忽然停步,若有所思,她回首转向光绪,跨步长跪,忍泪庄重地说:“奴才辞别皇上,请皇上保重,祝愿我皇万岁,万万岁!”说罢,就起立奔向井口,竟未回顾,头向下投入井中。时年24岁。

这两本书中对珍妃反应的描写,我还是比较信服的,因为这里面对人物的描写与现实中的人物秉性还算相符。前者珍妃反驳慈禧:“国难当头,我不走,皇上也应留下主持大局。”这话确实像是珍妃说出来的。不过在后者的描述当中,似乎将情节过于凄美化了。而且,我十分不满这里面光绪帝的表现。自己宠爱的女人大难临头,却无法护得她周全。没有能力尚可原谅,没有勇气却是另一回事。想他堂堂天子,此时此刻纵使没有实权,慈禧还要凭靠他“天子”的身份重新拢固权威,便是拼死一搏,慈禧也断不会让他丢了性命的。而光绪却选择舍弃了珍妃,已然失掉了作为男人应有的荣耀担当与责任,还奢求什么以天子之尊受万民敬仰?(此观点只局限于《爱新觉罗·毓欢》一书此情节,历史上光绪如何作为无从考证)。

《晚清宫廷生活见闻》中,是这样描述当时的场景的:“听说珍妃被害的事已经有很多人写过。我们过去同人中一位叫王祥的是亲眼看见珍妃被丢到井里去的。以下是王祥在几年前对我讲的话:王祥那个时候才二十几岁,他清楚的记得,庚子年七月二十日,宫里乱七八糟的,西太后和光绪皇上都改变了装束,就要逃出宫了。就在这当儿,她亲自率领瑾妃和御前首领太监崔玉贵,王德环到了宁寿宫,把珍妃从三所(囚禁珍妃的住所)里提了出来。珍妃在这里不知道已经受了多少折磨。她被提到西太后跟前,我们从门缝里看到她,战战兢兢,憔悴的样儿。西太后究竟同她说了些什么,王祥没有听见。后来在场的太监们传说,西太后对她说,太后同皇上就要离京了,本来想带她走,但是兵荒马乱的年月,万一出了什么事,丢了皇家的体面,就对不住祖宗了,让她赶快自尽。还听太监们传说,珍妃对西太后说,皇上应该留在北京,但是还没等珍妃说明道理,西太后就冷笑了一声,抢白她说:‘你死在眼前,还胡主张什么。’这些传说是不是实情,王祥说不能判断。当时王祥从门缝里只看到珍妃跪在西太后面前,哀求留她一条活命,口里不断呼叫‘皇爸爸,皇爸爸,饶恕奴才吧!以后不再作错事了!......’西太后气狠狠地呼喝:‘你死去吧!’在场的人,有的眼里流着泪,像木鸡似得呆站着。大概谁也不忍下手。光绪和瑾妃也眼泪汪汪的。西太后怕时间耽搁久了,就接连着喊叫,快点动手。崔玉贵走上前去,把珍妃扯过去,连挟带提地把她丢到井里去。珍妃临危前,王祥还听到她呼唤‘李安达,李安达!’安达是对太监的尊称。这是珍妃呼唤李莲英,求他救救她。西太后就是这样残酷地把珍妃害了。”对于这本书的记载,我还是觉得有些地方不太明了,因为凭借同样的理由,我不相信珍妃会对着慈禧哭求,虽然多年的磨难也许会将她性格中的棱角磨平一些,但生死关头,一个人骨子里固有的傲气是无法被抹杀的,若说珍妃此刻是跳起来与慈禧拼命而被慈禧以忤逆之罪赐死我倒会相信。此外深爱珍妃的光绪和珍妃的姐姐瑾妃居然不帮忙求情,反而“眼泪汪汪”的旁观,这我就不理解了。瑾妃无依无靠,亦无实权,不敢触慈禧逆鳞,这倒还好说,光绪是怎么回事?对于这位皇帝大人我实在不想在说什么了,都说自古忠孝难全,或许孝义与爱情,也是很难取舍的吧……至于“王祥”这号人物,似乎只在这本书中出现过,我查阅了众多其他资料,结果查无此人。所以书中的描写有几分真实性也很难说。不过书中也已经提到过“这些传说是不是实情,王祥说不能判断。”便不多做纠结。

再来便是故宫博物院周刊的“珍妃专号”里的记载:“闻珍妃至,请安毕,并祝老祖宗吉样。后曰:‘现在还成话么?义和拳捣乱,洋人进京,怎么办呢?’继语音渐微,哝哝莫辨,忽闻大声曰:‘我们娘儿们跳井吧!’妃哭求恩典,且云未犯重大罪名。后曰:‘不管有无罪名,难道留我们遭洋人毒手么?你先下去,我也下去!’妃叩首哀恳,旋闻后呼玉桂(即崔玉贵),桂谓妃曰:‘请主儿遵旨吧!’妃曰:‘汝何亦逼迫我耶?’桂曰:‘主儿下去,我才下去呢!’妃怒曰:‘汝不配!’忽闻后疾呼曰:‘把她扔下去吧!’遂有挣扭之声,继而怦然一响,想珍妃已堕井矣!”这里面的说辞让我颇为哭笑不得,一句“我们娘儿们跳井吧”端的是将慈禧惺惺作态描绘的活灵活现。不过这其中虽也有珍妃哭求恩典的描写,我却并不觉得不真实。许是几年的折磨让她在见到慈禧的一瞬有了些许恐惧,以至于“哭求恩典”,到后来则是“怒曰”,分明已是人之将死无所畏惧的表现了。先前的哭求到是将那一身傲气衬得愈发凛然。

……

总之赐死也好,自尽也罢,无论何种结局,兜兜转转都逃不开红绢已冷,脂香不再的凄凉收场。正如当时诗评:

金井一叶坐,凄凉瑶殿旁。

残枝未零落,映日有晖光。

沟水空留恨,霓裳枉断肠。

何如泽畔草,犹得宿鸳鸯。

从前那个行走在深宫红墙之内的灵动少女,大概做梦都想不到,这一摘小令,竟作了她一生的写照。

说到清末的这一段历史,我向来是不感兴趣的,不仅仅是因为这个时代处在古不古、今不今不伦不类的历史转折点上,更是因为那一次次列强的侵略和几近亡国的耻辱。之所以认真细致的阅读关于这一时期的每一段历史资料,完全是为了那个在乱世中如昙花般惊艳一瞬,让我痴迷不已、心疼如斯的女子——珍妃。

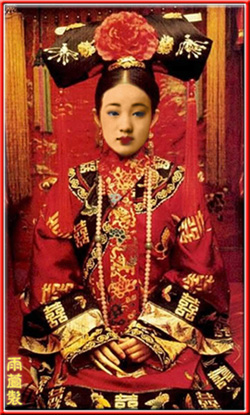

珍妃,即是后来的恪顺皇贵妃,满镶红旗人。本姓他他拉氏,名字已无从考查。她生于光绪二年二月初三,于光绪二十六年七月二十一日悄然陨殁在深宫宇内的一口幽然古井中,年仅24岁,竟是比我大不了多少的。她生前曾是光绪皇帝最宠爱的妃子,据说她肤白貌美,眉眼清秀俊逸(从照片看来,珍妃的样貌确实符合中国古典审美观)。她活泼灵动,能歌善舞。不仅博闻强识,而且还能够用双手同书梅花篆,说她惊采绝艳,一点都不为过。然而,就是这样一位美好的女子,却没有同样旖旎的结局,反之,她的一生,都充满了悲剧色彩。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222