哀悼刘岘先生

接到任殷女兄悲咽的电话,讣告刘岘先生于前一天谢世,我的心一沉。刹那间我不知说什么好,只嗫嚅着劝她节哀,节哀;努力保持自己的健康,因为还有高龄的伯母在,还需要她的特别照拂和劝慰。当得知伯母精神还能支撑,头脑清醒而又明达的时候,我舒了一口气。是的,后死者的生存和温饱和发展,也应该是第一义的吧。

其实,刘岘先生是一位幸福者。我孤陋寡闻。据我所知,在中国新兴木刻的萌芽,发育,壮大的历史过程中,在日益增多的革命木刻家中,一生既得到鲁迅的培育和扶植,又得到毛泽东题词奖励的,大概只有刘岘先生一个人。如今,他

们三位——一位中国革命的导师,一位中国新兴木刻艺术的导师,一位战士、学徒,以自己之力成就为木刻大家的战士、学徒,都作古了。他们之间的这一际遇,使我想起古人的慨叹:“前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下。”我没有见过刘岘先生,更遑论他的两位导师。真的,人生就是这样:“总之:逝去,逝去,一切一切,和光阴一同早逝去,在逝去,要逝去了。”(鲁迅:《写在< 坟> 后面》)我为刘岘先生的逝去,感到悲哀,又加重了的悲哀。

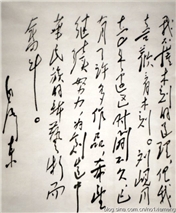

我由此推想到,刘岘先生大概也属于这样一类艺术家,他会间歇性地爆发创作激情,在一个时期内亢奋不已,大量产生创作。比如1939年他奉调到延安,同年11月就得到毛主席这样的题词:“我不懂木刻的道理,但我喜欢看木刻。刘岘同志来边区时间不久,已有了许多作品,希望继续努力,为创造中华民族的新艺术而奋斗。”又比如1958年全中国处在大跃进的高潮时刻,郭沫若先生诗兴大发,几乎每天有一首百花齐放诗作出来,同时也有刘岘先生的百花齐放的木刻。那娴熟有力的刀法,流动柔美的线条,黑白分明的构图,令人叹为观止。那是比诗更生动的杰作。鲁迅当年评李桦先生的《春郊小景》,“足够与日本现代有名的木刻家争先”(《341218》致李桦》)。假如鲁迅活着,看到二十年后刘岘先生的木刻百花齐放,也会大加赞赏,并洗去“粗制滥造”的旧时印象吧?虽然这一百多幅木刻也是在短时期内雕刻出来的。是的,1986年允经兄编辑出版了鲁迅珍藏、早欲出版而未能出版的苏联版画《拈花集》,试将刘岘先生的木刻百花齐放和《拈花集》中的木刻放在一起,是足可以与之媲美的。在我这个外行的眼睛看来,

这是刘岘先生最好的杰作,是堪称木刻大师的标志。三十年过去了,每一想起这组木刻,印象还是这样生动,历历如昨日事,或许这就是一种不朽的现象吧?

刘岘先生一生热爱鲁迅,在不同的历史时期,在他自己创作的不同发展阶段,他都忘不了鲁迅,一再把心中的怀念化作精心的木刻造像。他那1958年的《鲁迅》,以细腻的刀法,柔和的线条,分明的黑白,刻出一个和蔼若朋友般的肖像,是很

亲切感人的。

刘岘先生又爱屋及乌,关心鲁迅博物馆的事业。他不仅捐赠我们木刻作品,还不辞辛劳,以七十多岁高龄亲自莅馆为我们鉴定美术藏品。如今他走了。他对鲁迅的终生不渝的深情,怎能不留在后死者的我们的心里呢!

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222