罗伯特·奥特曼:“我的人生是一部漫长的电影”

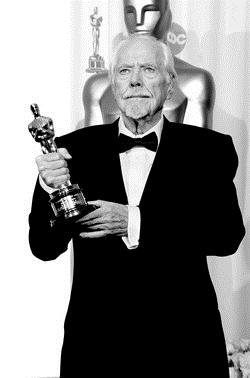

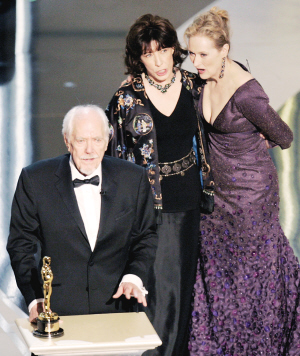

当张艺谋、冯小刚、陈凯歌等中国导演向奥斯卡频频暗送秋波的时候,在影坛纵横几十年的罗伯特·奥特曼却从不会为了屈就奥斯卡而改变自己的作品风格,奥特曼与奥斯卡的交集在外人看来充满了悲剧的色彩,他与马丁·斯科塞斯、希区柯克、克拉伦斯·布朗和金·维多并列奥斯卡历史上最失意的导演,他们都曾5次提名奥斯卡最佳导演,却从未得奖;与马丁·斯科塞斯追求奥斯卡的狂热相比,罗伯特·奥特曼显得非常的淡定,他深知像自己这样被定位为反传统、反主流的“边缘人”,要想得到奥斯卡的承认是难于上青天。幸运的是,美国影艺学院今年3月以“补偿”的心态终于颁给奥特曼一座“终身成就奖”,让他能够站在万众瞩目的舞台接受世人的敬仰,不至于像斯坦利·库伯力克、希区柯克等传奇导演终生与奥斯卡无缘。

有些人总是极度地一再挑战自己,不管世俗的俗秽眼光、不在乎市侩的商业数字、只想完完全全终其一生地描绘出自己的梦想,或许这是坚持的勇气使然,也或许就是天生就具备有一意孤行的自我格调,但一旦这样的人成功,就会获得不可思议的赞叹与美名。然而,坚持的性格与自我精神能够不因盛名而有所改变,依然持续着描绘自己的坚定梦想,或许起身鼓励赞叹仍不足以满足他所有累积的成就,但却是无庸置疑的肯定。罗伯特·奥特曼就是带着梦想与批叛污秽的一股无法言喻的清流,总令大家屏足气息迎接着他的每一次现身;奥特曼却将自己的一生形容为一部漫长的电影,每一部作品都只是人生的一格,正如他的最后一部作品的台湾地区译名“在晴朗的一天收档”一样,“奥特曼电影”在11月20日正式下画。

浮沉:差点赌输制作公司

罗伯特·奥特曼18岁时加入了美国空军,并于二次世界大战期间,担任轰炸机飞行员。这段军旅生涯持续了4年,退伍后,奥特曼进入密苏里大学就读工程系。本来以为要以工程师为职志的他,后来一时兴起和好友合写了一部电影剧本并寄给电影公司,被电影公司相中后,于1948年拍成了电影《保镖》。意外踏进影坛的奥特曼因此决定要搬到纽约,并立志成为一位成功的剧作家。

然而奥特曼并不是一开始就一路顺遂,他的作品并没有获得相当程度的赏识,于是奥特曼决定回到老家堪萨斯,为当地一家公司所拍摄的企业影片担任编剧、摄影、导演以及剪接。当然,要一圆心中的憧憬与梦想,却不是想像中的简单容易,充满才气的奥特曼也明了这一点,在拍了60多部的企业影片及纪录片后,1955年,终于有一家企业愿意资助他6万美元,让他拍摄一部剧情片。这部名为《违法者》的电影后来被当时好莱坞最大的电影公司之一的联艺公司以15万美金的代价买走,从此也开启了奥特曼的星光大道,更紧接着于1957年所拍摄的纪录片《詹姆斯·迪恩的故事》,因为主角詹姆斯·迪恩悲剧性的死亡而急急忙忙地在各地戏院上映,没想到票房不尽理想。然而这部纪录片却攫获了大导演希区柯克的注意,希区柯克因此聘用奥特曼担任他在哥伦比亚电视公司所制作的节目的导演,不料奥特曼拍了两集后,却遭到解雇。

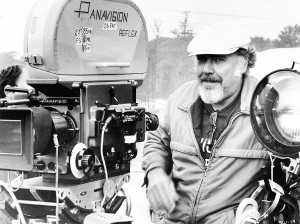

不过正如他以往有失必有得的经验,这次的解雇却为他换得了更多不同的电视节目邀约,为他开启了电视导演的大门。奥特曼在电视界的导演经验,不但让他得以发挥一些实验技巧,更让他学到如何在有限的时间与预算条件下,完成最有效率的拍摄结果。不过因他十分排斥电视公司修改他的作品,而且他坚持在自己的作品中加入自己的政治理念以及反战观念,这使得奥特曼经常被电视公司中途解约。奥特曼的自我独特性格,在对于电影作品的完成与拍摄执行时,可以很显而易见出他对于大众电影眼光的不在乎,即使如此,奥特曼满溢的才华还是让他片约满满,后来他甚至还成立了自己的制作公司,但当时年轻不懂事的奥特曼,差点因为赌而把公司输掉,还好应接不暇的电视剧拍摄工作还是让他保住了自己的事业。1970年,他以《陆军野战医院》一片轰动影坛,此后持续导演过多部脍炙人口的影片。

态度:厌恶好莱坞电影

在将近60载的影视生涯中,罗伯特·奥特曼有一个众所皆知的态度:就是他对于好莱坞电影有抵死不从的厌恶,他曾亲口说过:“你别想叫我出门去看一部美国片,艺术家们都走了,只剩保险公司的人与记帐员在胡搞。他们关心的只是如何找到最基本的拍片公式,以便卖大钱。他们脑子里想的都是能赚进亿元的巨片,对其他电影一点也没有兴趣;这就是他们拍电影的目的。”

奥特曼对于好莱坞电影完全脱离现实的公式主义的批判,在1992年藉由迈克尔·托尔金的小说与剧本化成了一部十分精彩的影片《幕后大玩家》。影片中充满各式电影圈内人看了会心一笑的情节与对话,不少导演与明星也都冲着奥特曼来当花瓶或是跑龙套演出自己。蒂姆·罗宾斯饰演的格里芬在影片中演八大电影公司其中一家的制片。如果好莱坞像是地狱,那他就是里头的判官,一句话就可以让一个电影提案变成公司愿意投资拍摄的影片,或是成为永世难以超生的千百个丢进垃圾桶的电影想法。他在片中对于所有来找他的提案的电影人最常说的一句话就是:“不要超过25个字。”

这听起来像是他时间宝贵,要对方别闲扯淡,实则是好莱坞电影所拥抱的投资金科玉律:一部电影要能够简化成25个字以内的简单概念,以便全球观众都能够没有负担地消费。消费什么呢?就是格里芬在这段对白里所说的“悬疑、笑声、暴力、希望、温馨、裸体、性跟快乐的结局”(时至今日还可以加入电脑特效)。这样生产出来的电影,就如罐头工厂所生产的罐头,配合好莱坞强势的电影行销,就可以一周一周在全球各大电影院隆重上映了。这当然是奥特曼透过格里芬在嘲弄好莱坞电影。他以一副你爱看,我就让你看个够的态势,在《幕后大玩家》里刻意加入了上述的所有元素。

风格:最擅长群戏的大师

在今年年初的第78届奥斯卡中,保罗·哈吉斯编导的《撞车》能够压倒大热李安的《断背山》,靠的就是对多线叙事的自如调控,外加一点点对美国种族主义的探讨;2001年史蒂文·索德伯格能够以《毒网》捧走奥斯卡最佳导演,也是凭借着纯熟的多线叙事的导演功力。事实上,奥特曼掌控多线叙事的功力才是真正到达了炉火纯青的境界,他的作品永远就是多线发展,而且人物众多,好像没有一个主角,也没有主线,总是连绵不绝的发展,场景就像一个大舞台,各色人种混在一起。像《银色·性·男女》由六七条线,20多个故事人物组成,有点近似于将一本短篇小说集的所有故事,以片段形式浓缩在一部电影中。每一个家庭背后的辛酸,人与人交往的奇妙,一笔划过,点到即止,式样繁多。我们所看过的《木兰花》和《真爱至上》的多个故事片段交集发展模式都是向奥特曼学习的作品。

对于奥特曼来说,影片中的角色越多,他便越兴奋;他作品统一的主题,就是呈现人性,好像是没有故事情节,故事和故事之间又没有关连,但是那一份人际间互动的张力,便足以令你跟着他穷追不舍。正如他在奥斯卡颁奖礼上所说,他对故事没有兴趣,只是想捕捉人性,他要的是生活,他不要演员和演员之间刻意的你来才我往的读对白,要演员像生活中一样的争持不下的喋喋不休。所以演员很喜欢拍他的电影,能够演出他的电影,必然会脱胎换骨,琢磨出一种新生的演技,特别轻快有致,就如保罗·纽曼在《西塞英雄谱》的演出,还有是蒂姆·罗宾斯在《幕后大玩家》的演出。

虽然罗伯特·奥特曼艺高人胆大,他拍摄的电影尽是同一手法,然而题材却是绝不重复,他说只要是自己懂得拍的电影便绝不会再拍,即是自己已成功拍过的戏种,便再提不起兴趣。所以他拍西部片,他拍歌舞片,他拍黑色喜剧,他拍的电影以人性和人物为主,近年最佳力作就是《高斯福德庄园》,点出了在上流社会尔虞我诈的人间世态,在英式侦探谋杀片类型中又建立了自己的另类风格,这也是他屹立影坛最具魅力的特质。

来源:信息时报

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222