发布时间:2013-08-03 22:32:14

发布人:

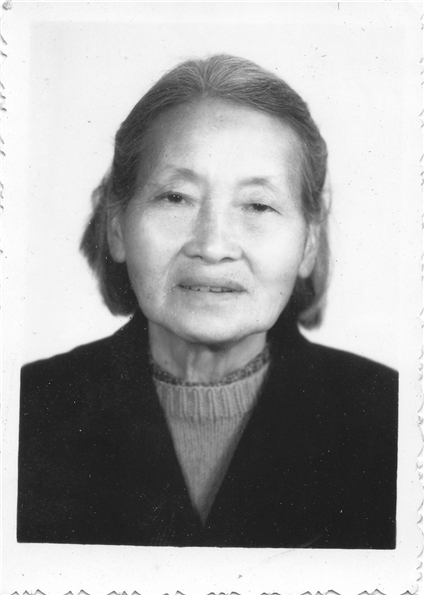

犁夫

日历翻开二十年前的今天,一九九三年八月三日,对我来说是个黑色的日子,早上七点,我的父亲拖着一身的病,迈着沉重的脚步走完了人生最后的一程。那天上午,噩耗传来,就像晴天霹雳,真的难以致信,我刚上班到单位,同事就告知,接受不了这个事实。匆匆忙忙赶回老家,母亲已哭成泪人,悲痛欲绝,家里人已经把父亲净身穿好寿衣。布置灵堂,家人亲属披麻戴孝,法事祭奠三天,三伏酷暑,购置一大袋大袋冰块降温防腐,兄弟姐妹分工准备治丧事宜,择时八月六日上午吉时出殡下葬。

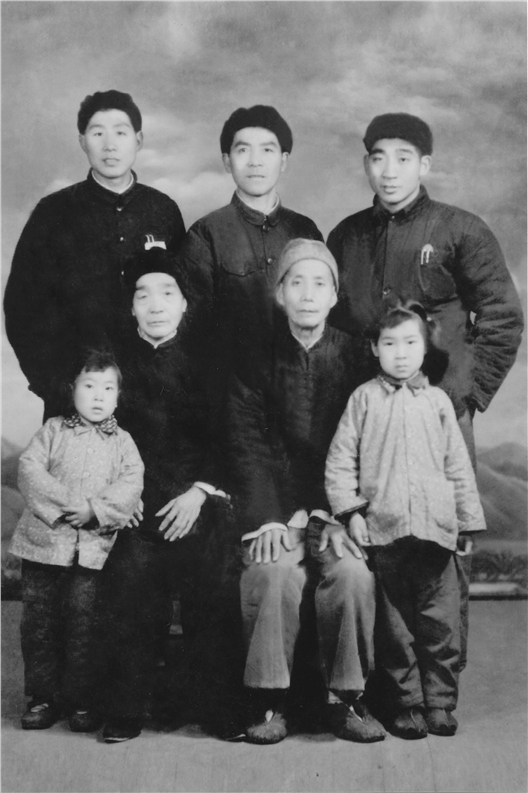

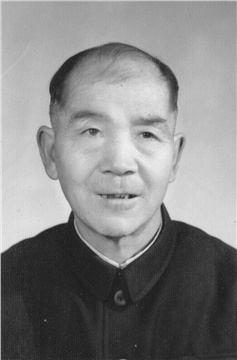

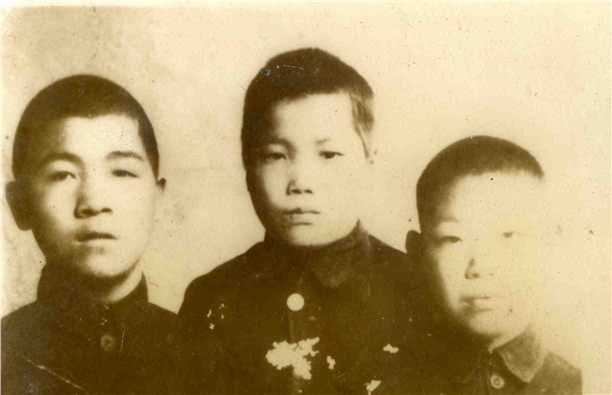

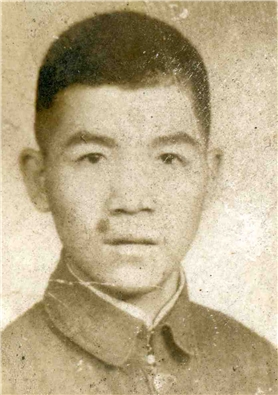

光阴如箭,日月如梭。父亲离开我们,转眼已过二十年,如今越来越思念想念父亲,他出生在国难当头,百姓流离失所的年代,这样一个社会环境的农民家庭里,祖父是一个没有读过书,受过教育,靠租田脚或打短工过日子,老实巴交、憨厚、社会最底层的人。少年时期深受民国军阀混战割据、抗日战争和解放战争社会动荡带来磨难。解放后,经历了土地改革、三反五反和肃反、大跃进大办钢铁三年自然灾害的困难时期、四清运动、十年“文革”浩劫、粉碎“四人帮”以及党的十一届三中全会后改革开放的十多年,在这样一个混杂扭曲而动荡的社会背景下,决定了他一生的生活是艰难而困苦、道路坎坷而多磨难。尽管他自身已十分努力和刻苦,仅读过三年私塾,七岁上镇上集市写字卖春联,借文凭考入杭州蚕丝职业学校公费学习,当过旧上海资本家公交公司的小职员,参加过农村土地改革,以及后来从事学校教育中,论凭百般的挣扎,工作十分勤奋,生活十分俭朴,做人规规矩矩,也难逃命运对父亲的不公,直到寿终正寝也未享受过一天幸福的生活。

在我的记忆里,有父亲的印象是在四、五岁的时候,每当父亲从学校回家,我的母亲,总是烹饪几个较好的小菜,来接待父亲,并且交代我们姐弟几人,只能在父亲用完餐后,上桌吃剩下的菜。吃饭时,父亲常常对我们说:“少食多滋味,多食撑肚皮。”言下之意是吃菜要省点,理解这句话,其实有二方面意思:一是当时的经济条件所限,不可能有那么多的菜任我们吃;其二是不能吃得过饱,不利健康。其实更多的意思是前者,不要说是吃菜,就是饭也是些加了萝卜菜或番薯之类的饭,哪有白米饭让你吃!

我七岁(虚岁)那年的春天,父亲带着我到他任教的所在学校前仓念小学。这所学校离我们家有二十五华里地,路小,假如坐汽车走公路,将远十五华里,还要绕道县城转车才能到家,不仅是路程和时间的问题,而且还有经济消费承受的问题。我父亲又没有自行车,必然只能选择“二脚车(念ju)”走路,每月走路回家二趟,星期六下午业务学习结束后回,到家基本已点上煤油灯了,遇上有雨有雪的天气,那就更加辛苦了,星期天下午匆匆忙忙赶回学校,参加晚上的集体备课,就这样一走走了近二十年,我父亲在朋友面前常常炫耀说:我,与当年工农红军一样,走过了二万五千里长征(实际算起来比长征的路程还要长),胜利到达“陕北革命根据地”---家乡,六九年十二月换薪回家乡学校任教,父亲的长征才宣告胜利结束。

我的父亲,在学校里担任多年的教务主任,教学有一套套独特的方法,如:上课之初,用三、五分钟讲个小故事,稳定学生情绪,集中学生听课注意力,又比如……,总之,他能根据学生的不同年龄特点,心里活动,善于创新出好的教学方法,取得令人满意的教学效果,受到上级文教部门的肯定和赞赏。父亲不仅教学上有方法,而且还写得一手好书法,从小上私塾打的初唐“四杰之一”欧阳修真书功底,加上平时勤学苦练,纸墨笔砚家里和学校各有一套,早饭没有吃,就练习一通,晚上办公结束又练,有空就临帖,养成坚持练书法的好习惯。哪怕是在抗日战争时期,上杭州蚕丝职业学校的时候,随时会遭到日本敌机轰炸的情况下,也不忘坚持每天用毛笔写日记,一手蝇头小楷,那才叫人羡慕。可惜,保留下来的墨迹不多,只有一本一九四四年在杭州蚕丝职业学校写的日记,还有二副挂在老年协会里拿回来的,留下十分珍贵的墨迹。

父亲喜欢古典文学、古典戏曲剧本、明清历史小说,尤其喜爱曹雪芹著的《红楼梦》,《三言二拍》、《古文观止》、《官场现形记》等等古典文学名著,做不起像样的书柜,就想办法,购买了一个旧菜柜改作书柜,里面放着古书、名著,各朝历史、唐宋诗词曲赋,还有近现代的《青春之歌》、【红旗飘飘】之类的小说,随时调取阅读和欣赏。父亲还喜欢运动,尤其是乒乓球打得很好,他的长线球角度拉得很大,致使对方顾得了这边,顾不了那边,还有长短球很可怕,使对方跑前又跑后,搞得对方晕头转向,筋疲力尽,最终败下阵淘汰出局。(待续)

- 上一篇:祝二位老人;在天堂幸福快乐

- 下一篇:七月半思父母

到过这里的访客更多>>

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222