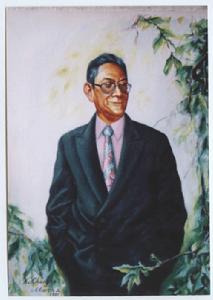

缅怀秦牧同志

哲人其萎,而音容宛在。日后每逢走过那曾偶遇秦牧的路段,眼前都会浮现当年与他站在路旁寒喧的情景;每当想起他那恳切的叮嘱,都会令我衷心赞叹:那是几番关爱!那是何等情怀!比什么都还要美丽和高贵的,还是像炭火一般温暖人间的心肠。

上世纪四十年代之初,抗日战争的艰苦岁月,我在粤北念初中,爱阅读,开始为报刊上并不稀见的“秦牧”这个名字所吸引,喜爱这位作家笔下文字的尖锐和幽默。解放战争期间,秦牧同志的大量杂文使我更为倾慕。在解放未久的广州,诗人黄阳介绍我结识了这位心仪已久的作家。那时我才二十出头,他也不过三十左右,从此开始了我们两人长达四十多年之久的友谊。上世纪五十年代,秦牧在广东省文教厅主编《广东教育》;我在广州市文化局工作。作为省、市政府文化主管部门联合组成的电影审查机构的工作人员,我需要常到省文教厅走动,与秦牧见面的机会就多了。秦牧夫人吴紫风同志主持《联合报》副刊时,我是该刊的撰稿人,与紫风时有业务往还,因此常爱在节假日前往他们位于东山的家中拜候;秦牧有时也会来到我湫隘的居室回访。

上世纪五十年代中,我成为省作协会员之后,与作为省作协副主席的秦牧接触的机会就更多了。在我心目中,秦牧刚正、善良、敦厚、谦和。正是这种可贵的品格,使他在作家群和广大读者中赢得尊敬。我视他如兄长,几十年来,一直珍惜着与这位可敬兄长的情谊。文学界的许多朋友都觉察到我与秦牧之间的这种并不泛泛的关系。文化大革命以铺天盖地之势骤然而起,秦牧在广东第一个被推出来祭旗,党报头版头条以特大字号为标题的大块文章对他进行声讨,声势之凶猛,词语之恶毒,令人惊愕,不知伊于胡底。当时我在阳春参加“四清”运动,被急电召回广州受审,行前向工作队的领导——一位“老延安”辞别时,这位老同志便预见到我在这场政治运动中,将不可避免地牵涉到与秦牧的关系。他恳切地提示我,叮嘱我在交代与秦牧的关系时要认真小心。阅历丰富的“老延安”的预见十分准确,与秦牧并不寻常的关系,在“文革”中果真成为我众多“罪孽”中的一项。人们不知怎的,常会把秦牧与我的关系说得比亊实上的要密切得多。有一位朋友在文章中谈到我的时候,就曾说我是“师从秦牧”的。秦牧的素养和成就可称哲匠,堪为我师自不待言,但在文学的意义上我并未“师从”秦牧。我喜爱秦牧的作品,钦佩他的才华,但从来也不曾从写作上师法过他,没有在写作上请教过他;他也未尝在文学上提示过我。在我的文字中很难找得出“师从秦牧”的痕迹,无论抒发感情还是叙事言理,都无不如此。这也许是因为我早已形成了自己的写作习惯,要师从任何人都很难了。秦牧堪为吾师,是因为他的为人,他的品格,他的精神感动着和影响着我。秦牧著作等身,一套煌煌八大卷的《秦牧全集》已足使他名噪遐迩,然而在我心中,形成秦牧崇高形象的因素,他那卷帙浩繁的隽永之作乃其次耳!我以为秦牧最为可贵的是在他的文字中、言谈中以至生活中都有着鮮明体现的人道情怀。他总是那么亲切地眷怀弱者,那么勉力地支援不幸者;也总是那么热心地抚慰别人,成全别人,鼓舞别人,常为别人面临的困厄境遇而焦灼。他总是想让别人变得好过一点、欢快一点、幸福一点。涌荡于他胸廓之间的是他对别人命运的深切关怀。与此有关的好些秦牧轶事,常常在他的亲友中传为美谈。例如他千方百计为家中的小保姆创设补习条件,让她终于考上了大学;他不惜牺牲自已的休息时间,为失业的朋友到处奔走求职;即便素昧生平的读者来信求助,他也尽力而为,从不冷待。即使连自己也陷于危难的时候,他也热切地关怀别人的命运。一段情景令我永难忘怀——

1968年冬,“文革”如火如荼。秦牧和我都被划入“专政对象”之列,解送到设于英德黄陂的宣传口“五七干校”监督劳动。我们分属不同连队,但作为“叧类”的待遇则一:我们都是从亊最粗最重最脏的贱活的劳工,成为谁都可以践踏和奴役的贱民,人身自由和作为人的起码尊严都被剥夺了。“专政对象”是连互相对话都不被允许的。据说因为这会予“阶级敌人”以“串谋破坏”之机。

那天早上,天很冷,各连队翻山过岭,集中校部广场开全校性大会。“专政对象”也需要到会聆训。我们这些“另类”站在“五七战士”队列后面。朔风挟着雨丝,冷得大家瑟缩发抖。从省革委会宣传口莅校训示的领导口若悬河,没完没了,说了许多诸如“地球绕着北京转”之类叫人摸不着头脑的废话之后,才算说了一半,主持大会的校长宣布休息。大家趁短暂的休息时间络绎前往百米开外的茅厕小解。半路上,我忽然发觉秦牧走在我身边。他显得很憔悴,步履蹒跚。只听他用仅能让我听得到的声音对我说:“你也来了。要挺住!要挺住!”他边走边说,声音很轻,说话的时候装作看不见我的样子,因为生怕监管人员发觉我们违规,有“图谋不轨”之嫌。我也只能轻轻点头以示谢意,谅他也未必看见。那一瞬间,我感受到一位可敬的兄长对自己如此亲切的关爱。在那样的一个环境里,感受到那样的一份深情,真使我刻骨铭心。敬爱的兄长即使在自身难保的情况下,也在关怀着我,鼓舞着我,惟恐我受不住沉重的精神迫害和肉体折磨。“要挺住!要挺住!”声音很轻,而且业已过去四五十年,但却一直萦回我心,未尝稍泯。

上世纪八十年代末,我开始从文坛隐退,但树欲静而风不止,一位文坛老将率众筹划对我发动大规模声讨,所谋未遂之后,他们当中的一名急先锋不甘就此罢手,又在某刊物上发难,把我多少年前写的一篇议论《河殇》的散文端出来问罪。发难者不懂得时已移,世已易,他们过去行之有效的那一套已经失灵了。他发出的“檄文”根本无人响应。有一天我路遇秦牧,两人站在路旁寒暄。他以为我久不为文,是因为被那一直筹划置我于大批判中心的一伙懾住了。他对我说:“你还是不要放下笔啊!我行我素,不要因为有人对自己虎视眈眈而缩手缩脚……”在谈到发难者那篇“檄文”的时候,秦牧说:“不要理会他!那人正想把你缠住呢!你要是和他打笔墨官司,就会上他的当。别把他当一回事,眼角也不瞧他一瞧,让他讨个没趣!”我以为秦牧随便说说便算了,哪想到数日之后,忽接他的电话,他什么别的都不说,只是一个劲叮嘱我千万不要“回敬”那位发难者。他说:“人家是有备而来的,那是一个圈套。你与他辩论,就正中他下怀了!别理会那家伙!连眼角也不要瞟他,让他讨个没趣!”

我以为他只不过随便说说罢了,哪晓得过了两天,他竟打来电话,郑重叮嘱我千万不要理会那伙,说:“人家是有备而来的,正想你有所动作。”

此后不久,便惊闻秦牧大去的噩耗,不禁泫然。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222