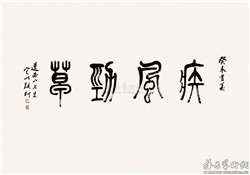

为共和国梳妆

20世纪30年代,张仃的职业美术生涯开始于张恨水任校长的北华美术专科学校。日本人侵入他的老家东三省后,张仃拿起笔,成为一名反抗侵略、反抗专制的漫画斗士。1938年,张仃到延安,和搭档作家萧军,把这处简陋的“新房”装饰成了别致的场所,取名为“作家俱乐部”。连毛泽东和中共中央的很多领导人也常去那里参观和跳舞,同文艺工作者交流。

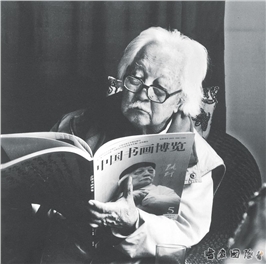

张仃与毕加索的合影在张仃看来,抽象的“国家”必须有色、形、物的形象化传达,才能被了解和认同。

在共和国缔造者身边工作的经历,使张仃获得担纲新中国形象设计的“资质”。他与梁思成受命领导中央美术学院和清华大学营造系两个创作组,进行国徽设计。天安门的庄严雄伟极大地震撼了张仃,于是,天安门成为他笔下国徽方案的主体元素——弧形的地平线上,天安门巍然屹立,象征新民主主义革命的成功。言简意赅,立意精准,这一方案得到周恩来总理的首肯。1950年,张仃亲率美术供应社的工人,将一枚直径超过3米的巨型国徽,庄严地悬挂在天安门上。是年,张仃32岁,同时还参加了“建国瓷”和人民英雄纪念碑的设计团队。1949年,张仃负责开国大典美术设计工作,在天安门城楼的柱与柱之间,他创造性地挂上去8个大灯笼。运用巨型宫灯这一传统文化语汇,在天安门上增添了出彩的中国符号。同期,张仃主持设计了中南海怀仁堂、勤政殿室内环境。微观方面,张仃继成功设计全国政协会徽之后,又完成了全国政协会议邮票设计、中华人民共和国开国纪念票和成立10周年纪念票的设计。从宏观到微观,张仃为新中国的形象传播发挥了极其重要的作用。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222