| 唐玄奘与“西天取经” |

| |

| 说起中外文化交流和丝绸之路上的旅行,人们总忘不了玄奘法师。他是唐代著名的高僧,是虔诚的佛教徒,杰出的翻译家,也是享有世界声誉的旅行家和最全面地记述古代丝绸之路沿途情况的伟大著作家。他西行取经的事迹,在民间广为流传,变成了神话,后来经明代作家吴承恩写成小说《西游记》,唐僧及其弟子孙悟空、猪八戒、沙和尚成为家喻户晓的文学形象。玄奘实为我国古代一位在世界史上和国际交往中享有极高声誉的历史人物。 |

| |

| 玄奘(公元602—664年),通称三藏法师,俗称唐僧。本姓陈,名讳,洛州报氏(今河南偃师报氏镇)人。玄奘二哥陈素,出家做了和尚,法名长捷。玄奘13岁时,也出家为和尚,兄弟二人一起在洛阳净土寺学习佛经。玄奘废寝忘食,勤奋好学,潜心钻研佛经,曾轰动佛坛。公元618年,17岁的玄奘与二哥同赴长安。后又到四川成都。成都是当时我国佛教的中心,玄奘在这里钻研佛典,并独自登坛讲授佛学。他还先后到湖北荆州的天皇寺、赵州(今河北赵县)、相州(今河北临漳县)等地学习佛经和讲学。公元627年回到长安。此时他才二十多岁,却已“誉满京邑”,被人们称为“释门千里之驹”。 |

| |

| 玄奘在学习佛典中,常遇到一些疑惑不解之处。他深感佛说分歧,难得定论,决心“誓游西方”,到佛教的发源地天竺(古印度)学习取经,探求答案,“以释众疑”。他联合了几个和尚上书朝廷,请求前往西方求经,但未被批准。强烈的求知愿望使他不顾唐王朝的禁令和路途的艰险,决意前去求经。 |

| |

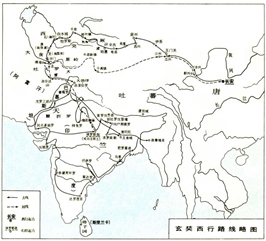

| 贞观三年(公元629年),一位在长安学经的僧人孝达要返故里秦州(今甘肃天水),他便随同来到泰州,开始他非凡的五万里西天之行。后又随一位旅客到了兰州,渡黄河到达凉州(今甘肃武威)。在他停留期间,当地寺院僧人请他开讲佛经。玄类的讲授深受佛门弟子的欢迎,也受到丝绸之路上的各国商人的钦佩。由于凉州是河西重镇,为了防备西域地区的突厥,河西一带设防甚严,百姓不能随意西行。当凉州都督李大亮得知玄类要去西域,便逼令其回京。但是,玄类并未改变主意,他在当地慧威法师的协助下,星夜出城,沿途昼伏夜行,风餐露宿,经过张掖、酒泉,到达瓜州(今甘肃安西县境内)。瓜州刺史独孤达信奉佛教,不但没有为难玄类,还厚礼相待,促其西行。他遇到一位名叫石槃陀的当地胡僧,愿意送玄类出玉门关,并引见一位胡老翁,向玄类讲述了沿途情况。老翁还将自己多次来往于伊吾之间骑乘的一匹识途老马送给玄类,玄类便与石槃陀结伴而行。三更时唐僧等来到玉门关上方十里的葫芦河边。葫芦河下宽上狭,水徊波急不可渡,胡人砍了几棵树,搭在河上,又铺上草和土,让玄类过了河。从玉门关至西域,沿途东西排列着五座烽台哨卡,偷越非常困难,石槃陀害怕被官军抓获,不愿前行,玄奘只好让其回家,独自一人继续西行。他绕过玉门关后,从小路到第一座烽台哨卡下,本想偷偷绕过,却被哨兵发现,差点被弓箭射死。幸好守卡官员是一位虔诚的佛教徒,便私放他西行。他又冒险越过三道哨卡,进入哈密以南的噶顺戈壁。一路上不见飞鸟,下不见走兽,热风卷地,沙土漫天,常有人马遗骨。玄奘进入戈壁深处,毫无惧色,不料喝水时失手打落了水袋。本打算折回取水,但想到自己“不到目的地,决不东归一步”的誓言,便毅然继续前进,五天五夜,滴水未沾,昏倒在沙海之中。幸而离绿洲不远,老马识途,奔向水源,才脱出险境,到达高昌王城(今新疆吐鲁番高昌古城)。高昌王是个佛教信徒,早知玄奘法师大名,对其盛情接待,并硬留他在高昌传扬佛法。为了表示西去求法的决心,玄奘竞四日不食,迫使高昌王只得放行。高昌王赠送黄金百两、银钱三万、绫绢五百、马三十匹和二十五名随行人员,还在沿途派人护送,玄类便顺利经焉耆、龟兹、跋录迹(今新疆阿克苏),从凌山进入天山北麓。凌山高七千米,终年积雪,时有暴风雪崩,玄奘一行在山中行走七日,随从人员冻死者达三分之一。 |

| |

| 玄奘向西经过烟波浩渺的大清池(即热海,今伊塞克湖),到西突厥首府素叶城,受到西突厥叶护可汗的招待。从这里出发,沿丝绸之路古道过塔拉斯城、赭时国,渡叶水(今锡尔河),经飒秣建国(又称康国)、捕喝国(又称安国),到达丝绸之路的重要隘口——铁门(在今乌兹别克斯坦)。这个山口山势险峻,两旁壁石峭立,石色如铁,中间只容一骑叮过。玄奘穿行吐火罗(在今阿富汗境内)等国,越大雪山(今兴都库什山),到达迹湿弥罗(今克什米尔)。他在北印度跋涉数千里,参观、游历了十几个国家,然后前往当时的佛教中心中印度。他屡渡恒河,遍访佛教史上的古迹,共游历三十多个国家。 |

| |

| 玄奘在印度的大部分时间,是在摩揭陀国(今印度比哈尔邦巴腊贡)的那烂陀寺度过的。这个寺院是佛教最高学府,僧徒常有万人左右。主持戒贤法师是最著名的佛学家,因年逾百岁,久不讲学,但为了玄奘,他破例连续讲经15个月。玄奘在这里拜戒贤为师,留学五年,成为第一流的佛教学者,升为那烂陀寺的副主讲。之后,他出游数年,到处寻师访友,虚心求教,于贞观十五年(公元641年)重回那烂陀寺。 |

| |

| 印度乌苌王朝的雄主戒日王建都曲女城(今印度北方邦的坎诺吉城),玄奘前去见他。戒日王早已听说东北方有个摩河支那国,并称颂秦王的英武。玄奘告诉他,摩河支那就是大唐,秦王就是当今皇帝。还向他介绍了中国的政治、经济、文化等情况。戒日王为玄奘举行大会,参加的有五天竺十八个国家的国王、六七千名僧俗,这是印度学术界空前规模的大盛会,玄奘被推举为大会的论主(主讲人),据说当时没有人敢对他的论点提出异议,从此名震五印度。玄奘“道风昭著,德行高明,学蕴三冬,声驰万里”(其门徒辩机语),博得了许多国际友人的极大敬慕。戒日王希望他留在印度,愿为他造一百所寺院,殷勤供奉他,但玄奘萦念祖国,“不敢须臾而忘”。 |

| |

| 贞观十七年(公元643年),玄奘辞别戒日王,带着657部经论返归祖国。戒日王赠大象一头、金钱三千、银钱一万,临与跋吒王等亲率数百骑,送行数十里,洒泪而别,还致书各国,令发乘送玄奘至唐境。玄奘从西城南道,经河西走廊回到长安,受到热烈欢迎。唐太宗将他安置在太子李治修建的慈恩寺译经,又在寺内专门修建佛塔一座,收藏他带回的经典,这就是现在西安的大雁塔。 |

| |

| 玄奘从西域丝绸之路的中道出国,从西域南道回国,历时17年,行程五万余里,大大促进了中原与西域、中国和印度等国之间的文化交流。他的《大唐西域记》记叙了沿途见闻,为我们了解西域、中亚、巴基斯坦和印度的历史情况,了解丝绸之路的面貌提供了极为宝贵的资料,是一部闻名世界的历史地理名著,具有重大科学价值。玄奘精通梵、汉两种文字,其译著准确翔实,开一代新译风,并培养了许多翻译精英,使盛唐的翻译水平,达到了相当的高度。玄奘和日本、新罗(朝鲜)的佛学者还有传承关系,在国际上亦有重大影响。 |

| |

| |

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222