蒋经国:台湾人为什么要杀我?

“Let me stand like a man!”(另一说法是Let me stand like a taiwanness!)

穿风衣的年轻人被塞进警车前大呼的声音,蒋经国终生难忘。

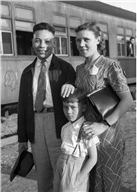

1970年4月24日,美国当地时间中午12时10分,蒋经国在严密护送下抵达纽约广场大酒店,在这里等着他的是远东工商协会的一场午宴和酒店外几十个举着横幅的台独分子--对这类稀稀拉拉的抗议,见惯了世面的蒋经国早不以为意。

当他在簇拥下走近酒店正门时,突然一人从侧边的大理石柱后闪出,朝蒋经国一行大扔传单。此人刚被制止,人群中又冲出一风衣男子,在蒋经国身后拔出手枪,大叫“为台湾人报血债冤仇!”紧挨刺客的美国警察闪电般托起其手腕,子弹偏高射入墙壁,刺客未及开第二枪,就与同伙被一起制服。

风衣刺客是台湾来美留学的康奈尔大学博士生黄文雄。黄文雄憎恨蒋氏政权,源于他老实巴交做公务员的父亲在台湾早年白色恐怖中入狱,而台湾的“特务头子”即蒋经国。出国留学后,黄迅速成为“台独联盟”成员。

虽然蒋经国多次表现出若无其事,但4·24枪击事件的巨大刺激令蒋经国终身难忘。“台湾人为什么要杀我?”

蒋经国是一个为民主时代的政客立下标杆的独裁者。他既非拥有超凡个人魅力的克里斯玛型领袖,亦非乃父那种刻板严肃的强人型领袖,更非善于故做神秘,营造高高在上的非人类形象的领袖。

蒋在台湾公众面前的形象,始终与牢牢掌握着军警宪特力量的独裁者无缘,相反,在公众印象中,他朴素犹老农,豪迈如老兵,亲民若乡老,赤诚堪比苦行僧。

可以与任何人握手,永远满面笑容,永远与民同乐,能让人认为他是人民一分子的独裁者。

集权柄于一身的独裁者大都勤政近乎自虐,而蒋的勤政,并非事无巨细统揽大权的案牍批阅之勤,作为一个理想主义时代的前共产党人,他比任何人更深明“深入基层工作”的方法和意义;作为一个在大陆江山丢弃最后时刻曾试图挽狂澜于既倒的“太子”,失去民心的教训,他的体悟来得比旁人更深刻。

蒋经国定早年苏俄经历和其后蒋介石要其苦学儒家先贤大哲,使他身上有中国传统儒家“人心惟危,道心惟微;惟精惟一,允执厥中”执政思想,与列宁主义群众路线结合醇化后的双重特质。

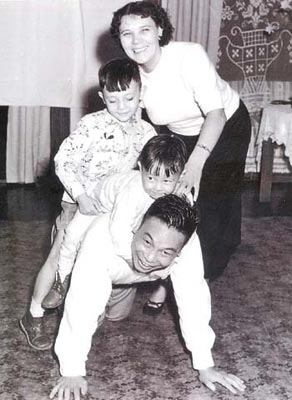

1950年代台湾修筑中部横贯公路时,参与工地建设的蒋经国与筑路“荣民”同甘苦。渴了,与工人一样嘴对着水龙头喝生水,或直接用炊具打水喝;饿了,随手抓个馒头就啃。他年近古稀方接过大位后,在台湾各穷乡僻壤探求民隐,常会脱下鞋子涉水而过。即使身遭患糖尿病的苦痛折磨,外出视察时,依然会饿了直接向小饭馆买个盒饭就吃。

“台湾人为什么要杀我?”在那次一生最危险的遭遇之后,蒋经国经常自言自语。

与蒋介石败退大陆后认为杀人太少是最沉痛的教训之一不同,蒋经国认为,政权的稳固首先在民生。

蒋经国掌权后,于1974年提出振兴台湾的“十大建设”,该计划虽有典型苏俄计划经济的长官意志色彩,且部分项目已在今日被认为是败笔。但“十大建设”正好施行于台湾经济腾飞之时,无意中提供了基础设施准备。“十大建设”成为今日台湾人概括那个时代的最好象征。

1951年到1970年的前20年,台湾人均GDP仅从137美元上升到364美元,但从1970年到蒋经国离世的1989年,20年间的人均GDP已变成7097美元。

尤为难得的是,蒋经国主政年代,台湾社会始终未出现贫富分化随经济增长而加剧的情形,在几乎整个1970年代和1980年代的大部分时期,台湾基尼系数一直低于0.3,为世界人均收入分配差距最小的社会之一。

以今日眼光看,蒋经国固非经济内行,台湾经济奇迹亦不应过分归功于他,而忘却那个时代每个客厅都是工厂、每个家庭都参与“标会”融资的全民奋斗。但蒋经国超拔任用大批留洋归来的专家人才,为渐培台湾根本,也为政权从专政型政府过渡为服务型政府打下坚实基础。他持之以恒的勤政更给那个时代所有台湾人留下深刻印象。

即便终生与蒋氏父子为敌的李敖亦做过统计,1978年到1981年,蒋经国下乡197次,“与民同乐”155天。为视察一条建设中的公路,他竟进山21次。1980年永安矿难,蒋经国挨家挨户慰问。

那是一个台湾全社会积极向上的振奋时代,企业的第一单海外业务,家庭添置的第一台电视机、第一台摩托,个人第一次到海外当观光客,国民第一分享到棒球队夺得世界冠军的扬眉吐气……

当然,那个令蒋经国终生难忘的声音,让蒋经国深刻感受到,仅有民生,是远远不够的。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222