永恒的怀念第二部分

但是好景不长。1966年,我已经上高二了。5月中旬的一天,我突然在学校的报栏上看到《辽宁日报》整版通栏标题,批判中宣部长周扬和省主管文化的书记周桓的大块文章。我一眼就看到了文中加粗的黑体字写着:他们为反党、反社会主义、反革命修正主义的黑帮分子慕柯夫鸣冤翻案。我顿时被雷击顶,眼前一黑,傻了!马上转身离开了。我第一次知道父亲还有这么“严重的问题”,真难以置信!

运动中父亲被叫到沈阳,远离我们。他怎样挂大牌子巡回游斗,长期关押在“牛棚”,体罚性的劳动改造,惨遭人格侮辱的场面我们没看到,他也从来不讲。一次他从盘锦农场回家,带了三件穿的。一是长腿高腰的橡胶袜子,他说是插秧时穿的,他们顶着冰凌插秧,稻田的水非常凉,有了这个可以防湿保暖。二是狗皮裤子,他说那里住的是地窨子,并解释说,就是在平地挖三尺深的坑,半地下半地上,上面盖上高粱秸和稻草的窝棚,非常阴暗潮湿,没有皮裤子根本不行。三是他喜欢的绿色纯毛毛裤,可惜已经被烧掉一大截,他说这是在地窨子里过夜发生火灾被烧的,不舍得扔就带回来了,同时还烧坏许多穿的用的东西。一次,父亲和其他老作家被揪到大连游斗。晚上他回家拿出一张造反派满街散发的漫画传单给我们看。造反派把他们几个作家丑化得很难看,但他平淡地说画得还挺像。在劫难中,他在我们孩子面前,没流露出抵触情绪,非常坦然豁达。

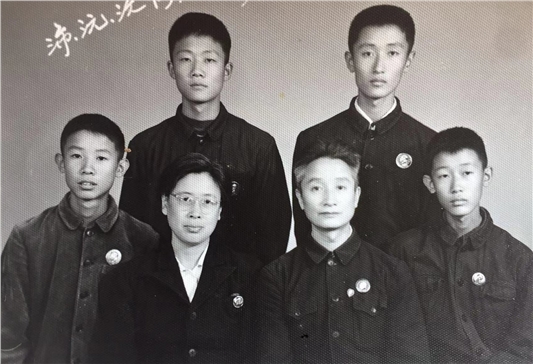

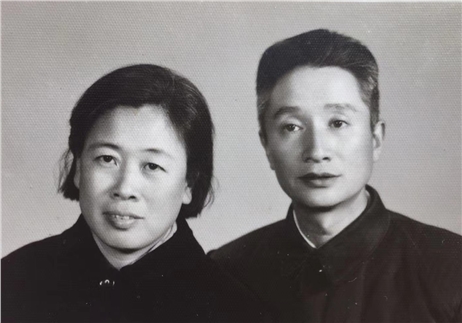

就在我们写此文时,找出了上面提到的,1963年5月2日父母在星海公园樱花下的照片,同时看到同一时间、同一地点和同样背书的另一张四个孩子和舅家表哥的合影。这张孩子的照片有明显汗渍,已经发黄,说明被长期携带在身边经常抚摸过。在同样背书的后面有我们从未留意过的,用红笔写着的“孩子们呵!在毛泽东思想哺育下快快成长吧。”落款是“66年/9月3日/20周年”。这有三个提示。一、这段时间正是父亲被批斗、关“牛棚”的时候;二、9月3日是父母的结婚纪念日;三、他始终惦念着孩子。这些字是父亲心底深处的话。他希望孩子快快长大,学会懂事和做人。

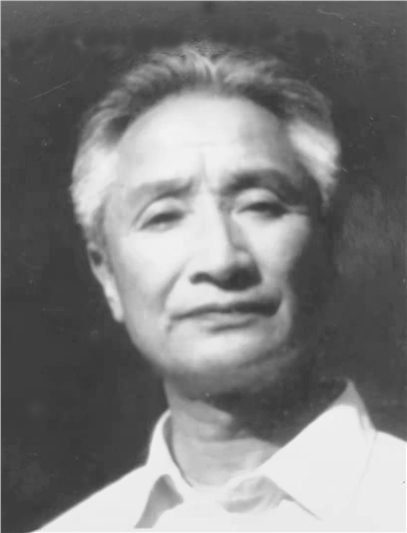

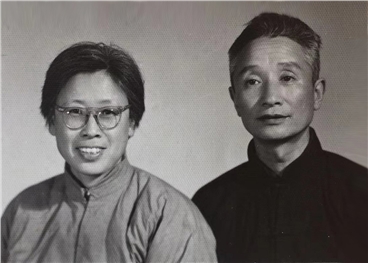

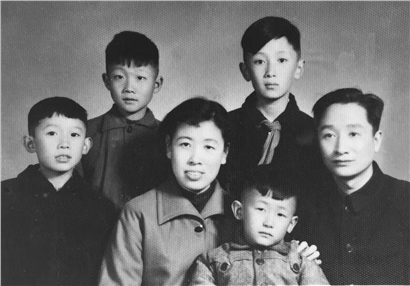

他这个时期的照片很少,一张是1968年秋,送三个大孩子上山下乡时的全家合影。另一张是被赶到农村后,在县里留的影。本来消瘦的面容更加憔悴,这是爸爸第一次露出白发的照片。

1969年冬天,父母走“五七”道路,下乡落户到庄河县长岭子公社刘屯小队。这是一个很穷的小山沟。当时父母认为能从“牛棚”中走出来,就是万幸,到农村落户,尽管苦和累,但可以接触群众,不再被监控,被“大批判”纠缠,也算是在政治上的赦免。他们全身心投入力所能及的工作中。

1970年闹春荒,生产队的种子全部被盗,春播在即,生产队又没钱买种子。于是父亲主动出钱帮生产队解决困难,生产队长高兴地打了借条。从此,生产队不断地来借钱。买农具、化肥、农药,样样都来借钱。可秋天收获后,没有人想到还钱。下一年生产队又开始借钱。在五七战士开会时,有人说父亲不该借,说他傻。但父亲还是该借的借。他完全明白,这种借就是给,他是真心希望能够帮助落后的生产队和穷苦的农民解决一些困难。

在农村父亲每天早晨背筐拾粪,然后倒在集体的粪堆里。一天发现东沟一户人家的姑娘,穿单衣披条毯子在院子里推磨,心生怜悯。他打听到他家还是户军属,于是找机会让他家的大人来家里“帮忙”安装炕炉子。活很快干完了,父亲留他吃饭,并给他五十元工钱。对方坚持不要。父亲无奈地说,你家女孩多,没衣服穿只能盖被子在家里,你家不缺布票棉花票,扯些便宜的布给孩子们都做件衣服穿吧。

晚上和父亲挨着睡在炕上,他呼出很浓的熏人的烟草味。我们小时见过父亲的红色塑料香烟盒,可能是他写作熬夜,提神时抽烟,但一直没见过他抽烟。

2016年,大爷慕湘百年诞辰时,我们去蓬莱慕湘藏书楼探望。杨馆长介绍说,她看到了那时父亲在农村写给大爷的信,提到将来四个儿子都在农村,如果结婚成家,都要盖房子,那怎么能承担得起呀!我们这才明白父亲当时的心事有多重,大爷为什么让我们去当兵。

解放后奶奶基本上是跟大爷慕湘住在北京。文革中,奶奶目睹了慕湘被帖大字报,挂大牌子游斗和关押等场面,所以对其他不在身边的那些“当权派”的子女也都非常担心。奶奶不相信世道变了,但牵挂了七个子女一辈子 。

1981年奶奶去逝时,因奔丧赴京,时隔四十六年,七子女才第一次团聚。他们想到爷爷1948年去逝时,奶奶做了七根孝棒,可没有一个子女在身边。真是忠孝不能两全。

1973年,父亲调回辽宁省创作办公室后,到大连纺织厂体验生活,创作了反映女工生活的话剧《魏金兰》,后改名《银梭曲》由辽宁人民艺术剧院演出。1976年,与大连纺织厂工人共同努力,创作了反映日本殖民统治时期,中共大连地下党领导大纺工人反抗日本残酷剥削举行大罢工为内容的话剧《四.二七》。1977年,与丁洪合作创作了电影剧本《难忘的岁月》。

1978年12月,党的十一届三中全会后,父亲知道自己失去的时间太多了,总觉得写的东西少。1979年,主编《辽宁戏剧杂志》。1980年,创作话剧《少年周恩来》。1984年,春风文艺出版社出版了《柯夫剧作选》。

他一直关心那些年轻的作者,甘为他人做垫脚石和人梯。1982年,他积极创办长海笔会,培养年轻作者。他邀请许多知名作家到会与年轻作者交流创作体会。资金不足,则设法与大连当地驻军联系,得到军方大力支持。军地共同培养年轻作者,共同受益。在笔会上他现身说法地介绍了自己的创作体会。他以几十年的切身体会呼吁“要保护创作情绪”。

我们四个兄弟,都已经或者将要度过古稀之年,都比父亲当年的年纪大了。但是我们永远是他的孩子,他是我们的老师。不仅是第一个老师,也是一直陪伴我们的老师。

刚上小学时,父亲看我对画画感兴趣,为我买了四边形的放大尺,手把手地教我画,很灵的。再后来,又教我用一块方形的玻璃片,在上面画出小方格,放在被临摹的图片上画。刚到大连时,我找来父亲出国带回来的高尔基夫人赠送,并签名的高尔基的照片,依照方格法画了高尔基的画像。父亲作为贺卡寄给了奶奶和大爷。后来父母把我送到市群众艺术馆学习美术,并且父亲经常拿出买来世界名画给我看,并讲述其中的故事。后因困难时期美术学院不招生,所以我没能如愿。退休后,又捡起画笔重温旧梦。画着画着,就想起父亲来了。

我小时候,父亲领我到沈阳太原街的新华书店,给我买了两本书。一本是《大战火星人》的科幻小说,另一本是大仲马写的《三个火枪手》。这是我看的第一部世界名著。我被书中的三个火枪手的英俊,勇敢,豪爽和智慧所折服,尝到读书的甜头。后来父亲又推荐我看了厚厚的一大本小说《林海雪原》,说这是最流行的好书。那时我还小,我拿那么重的书,有一些吃力。但是,一打开就放不下了。少剑波带领小分队急奔偏远山村,可惜晚了一步,土匪蝴蝶迷残忍地杀害了土改工作组成员,作为组长大姐姐壮烈牺牲。我的心咚咚直跳,眼泪唰地流出来。这才知道读书也能让人流泪。后来我又看了陶承的《我的一家》,欧阳立安的故事深印在脑海。还看了冯德英的 《苦菜花》。那时奶奶正好来我们家,晚上说那些抗日时期的事,妈妈一一记了下来。在我们心中奶奶就是《苦菜花》中的“母亲”。到了大连,我是六年级了,看了大爷还没出版的蜡纸刻写油印的《晋阳秋》,每看完一册都得告诉父亲自己的感受和看法。初中时看了《钢铁是怎样炼成的》、《青年近卫军》等苏联小说。后来,还看了托尔斯泰的《安娜》、《战争与和平》等世界名著。

父亲看到弟弟们喜欢无线电,就非常支持他们去学习研究。弟弟们为了父亲在被批斗、关“牛棚”期间能听到新闻,自己动手做了超外差6管收音机,他非常高兴。父亲看到孩子们从小时做矿石收音机开始,到后来长大自己能动手做出电视机(那时电视还没普及),有一种欣慰的满足感。

从小父亲不断地告诫我们,要听话。从听家长的话到听老师的话、听老农的话、听首长的话、听领导的话,我们每走一步都如是说。还有要诚实,要正派,要认真做事,要老实做人。这些话简直是一以贯之。

1980年以后我调到西岗区检察院工作,从书记员到担任经济犯罪侦查科科长,共八年。但父亲从不过问我的具体工作,我想说说案件里的蹊跷事,父亲根本不听,也不与我探讨。但是却语重心长地叮嘱我,一定要实事求是,不能马虎,不能感情用事,不能偏听偏信,不能冤枉好人。他从延安整风说起,例数了许多冤假错案的教训。他说对被审理人员的负责,也是对自己的负责。他说许多老同志在离退休前后,都对自己过去在土改、镇反工作中,遇到的案件进行回访。如果没有错案,则了了份心事。一旦有错案,因历史原因根本无法挽回,因此自己的下半生,心里也不能安宁。父亲的话深深地打在我的心上。在我们的人生路上,父亲总能给我们及时的提示,指明人生的方向,父亲希望我们能做一个有利于社会的人。

每当想念父亲时,我就与家人步行到燕窝岭。站在《燕窝岭》的石碑前,久久凝视父亲留下的诗。这是1986年10月,为开发滨海路旅游景点,父亲应市建委领导之邀而写的。他把对生活的热爱倾注在字里行间。

父亲在重病中编辑散文集《我和茉莉花》。那时出版书籍必须自己先交出版费。父亲感慨地说过去为了批我,把我写的几篇文章编成册子,到处印发,根本也不讲经济效益。我的出名是与那时为批判我散发的小册子有关。

父亲喜欢养花,看到他养的一盆茉莉花随自己跌宕起伏的经历,却两次死而复生,顽强地活着。于是把《我和茉莉花》作为散文集的标题和首篇。其中收集了曾经被反复批判的那些小文章。今天重新阅读,感到有的文章是对社会生活中的丑陋现象的有棱有角的批评,是一个正直的作家坚持初心的表现,有的文章是切中时弊的文艺理论的好文章。遗憾的是未等正式出版,父亲就走了。父亲的作品经得起两次重大历史事件的锤炼,父亲的人品经受住了一生的正义的点评。

2019年10月17日,三姑家的小妹妹发来电视回放录制的视频。央视初心使命栏目,播放了党的十一届三中全会后邓颖超同志到大连市视察冤假错案的平反工作。纪录片中有母亲的一个定格的特写镜头。母亲的笑那么自然、真挚、开朗,真是心花怒放。可以看出父母发自内心的,再次获得解放的喜悦。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222