唱念做打典范·教研传承楷模

——著名秦腔表演艺术家贠宗翰先生功绩概述

贠宗翰,男,76岁。国家一级演员,国家非物质文化遗产传承人,秦腔终身成就奖获得者。咸阳市人,1940年生,12岁进入西安三意社学艺,主工文武须生,先后师从张朝鉴、李天堂、李庆增、苏育民、封至模等前辈,打下了坚实的专业基础,1956年支援工矿和农村文化建设自愿到白水县剧团。1960年参加陕西省青年演员会演,以做唱并重的《打镇台》和武戏《嘉庆府》技压群雄,引起轰动,被陕西省戏曲研究院院长马健翎先生看中,以两名演员和一套新戏箱挖掘到陕西省戏曲研究院。迄今为秦腔艺术事业耕耘60余春,身挑100余本戏。嗓音浑厚,唱演俱佳,文武不当,规范大气。最具代表性剧目有《打镇台》、《赵氏孤儿》、《血泪仇》、《红灯记》、《十五贯》、《海瑞训虎》等。给秦腔须生演员科学发声开拓了新天地。年近花甲,不断为秦腔传承事业做奉献。传承专业弟子丁良生、谭建勋、刘随社、雷涛、杨运虎、武永安、崔火炎、王小弟、包东东、许鹏、谭敏、惠小龙、郭海平、杨国庆、左文军、储忠强、张宝等数十人,业余弟子有谭东生、黄毅涛、王宗瑭、陈金锋等,还指导过罗建华、杨彦龙、刘伯平、韩军锋、康云龙、张创军等几十个业余学生。

贠宗翰,男,76岁。国家一级演员,国家非物质文化遗产传承人,秦腔终身成就奖获得者。咸阳市人,1940年生,12岁进入西安三意社学艺,主工文武须生,先后师从张朝鉴、李天堂、李庆增、苏育民、封至模等前辈,打下了坚实的专业基础,1956年支援工矿和农村文化建设自愿到白水县剧团。1960年参加陕西省青年演员会演,以做唱并重的《打镇台》和武戏《嘉庆府》技压群雄,引起轰动,被陕西省戏曲研究院院长马健翎先生看中,以两名演员和一套新戏箱挖掘到陕西省戏曲研究院。迄今为秦腔艺术事业耕耘60余春,身挑100余本戏。嗓音浑厚,唱演俱佳,文武不当,规范大气。最具代表性剧目有《打镇台》、《赵氏孤儿》、《血泪仇》、《红灯记》、《十五贯》、《海瑞训虎》等。给秦腔须生演员科学发声开拓了新天地。年近花甲,不断为秦腔传承事业做奉献。传承专业弟子丁良生、谭建勋、刘随社、雷涛、杨运虎、武永安、崔火炎、王小弟、包东东、许鹏、谭敏、惠小龙、郭海平、杨国庆、左文军、储忠强、张宝等数十人,业余弟子有谭东生、黄毅涛、王宗瑭、陈金锋等,还指导过罗建华、杨彦龙、刘伯平、韩军锋、康云龙、张创军等几十个业余学生。如果刚看先生获得的国家重量级奖项,只知道其一,不知其祥。他是一个优秀全面的须生演员,他是言行皆碑的艺术家。他不仅以声腔浑厚,做工精准为长,而且是须生演员中少有的唱念做打俱全、文武占优的全佳演员;他是一位德高望重、规范全面的演艺大家,更重要的是他在秦腔须生演员科学发声和改良的开拓中,有试验探索、承前启后、不可磨灭的里程碑一样的功绩;他不仅是献身秦腔事业60余春,身扛100余本秦腔戏的“男一号”,更是一丝不苟辛勤培育须生演员的精工巧匠!

一、演戏百部·担纲挑梁

从三意社到白水剧团,先后主演剧目有《苏武庙》(饰苏武)、《通天荡》(饰周德芳)、《四进士》(饰宋士杰)、《玉虎坠》(饰冯彦)、《鞭打芦花》(饰闵子骞)、《周仁回府》(饰周仁)、《辕门斩子》(饰杨延景)、《八件衣》(饰杨廉)、《白叮本》(饰狄仁杰)、《墩台挡将》(饰康茂才)、《生死牌》(饰黄伯贤)、《蝴蝶杯》(饰田云山)、《两颗铃》(饰吴志海)、《刘介梅》(饰刘介梅)、《朝阳沟》(饰栓宝)、《凤仪亭》(饰王允)、《赶坡》(饰薛平贵)、《打镇台》(饰王镇)、《嘉兴府》(饰陈殿荣)等。调入陕西省戏曲研究院后,又受到了马健翎、李正敏、袁多寿、韩盛蚰、阎更平等前辈的精心教诲,相继主演剧目,代表剧目有《赵氏孤儿》(饰程婴)、《飞虹山》(饰王鼐)、《十五贯》(饰况钟)、《鱼腹山》(饰李自成)、《卖酒》(饰正得皇帝)、《杀庙》(饰韩琪)、《雷锋》(饰雷锋)、《海瑞训虎》(饰海瑞)、《血泪仇》(饰王仁厚)、《夺印》(饰何文进)、《一天一夜》(饰赵大川)、《骆驼岭》(饰大队长)、《我们都是清洁工》(饰老师傅)、《传枪》(饰老爷爷)、《南海长城》(饰区英才)、《战洪图》(饰丁洪图)、《奇袭白虎团》(饰严伟才)、《红灯记》(饰李玉和)、《智取威虎山》(饰杨子荣)、《向阳川》(饰永禄)、《窦娥冤》(饰窦天章)、《海瑞训虎》(饰海瑞)、《三击掌》(饰王允)、《放饭》(饰朱春登)、《大回荆州》(饰刘备)、《游龟山》(饰田云山)、《苏武牧羊》(饰苏武)、《山道弯弯》(饰老农)等。总计多达百余部。其中尤以《打镇台》、《赵氏孤儿》、《血泪仇》、《红灯记》、《十五贯》、《海瑞训虎》最具有代表性。

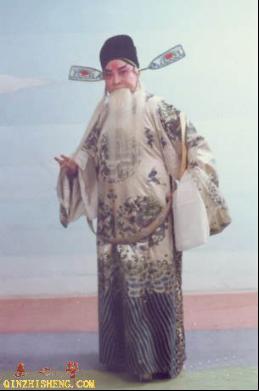

《打镇台》饰王镇 《二进宫》饰杨波

《十五贯》饰况钟 《杀庙》饰韩琦

综观贠宗翰先生所演剧目,分类戏有历史剧、传统剧与现代戏三并重。看规模有大本戏、中型戏与折子戏三结合;论角色有老年、中年、青年三个年龄层面;分样式有正剧、悲剧、文戏、武戏多种风格,而且全部为男一号人物。他确有担纲挑梁的艺术才华,演文演武,文武兼备;亦唱亦做,唱做俱佳。以灵魂的感悟与生命的张力,塑造了为数众多的身份有别、性格各异、血肉丰满、栩栩如生的鲜活舞台艺术形象。给人们展示了一个内涵丰富、精彩纷呈的戏剧长廊,称得上秦腔艺术的旗帜型人物。

二、技艺精湛·炉火纯青

贠宗翰先生之所以被称为秦腔大家,在相当长的一个时期处于舞台扛鼎人物的地位,究其原因主要得益于以下几方面:

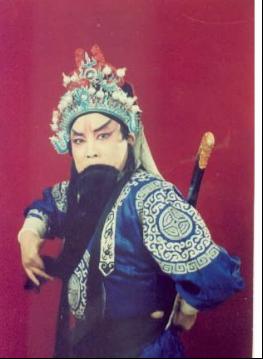

一是刻苦勤奋、学有根底、基础扎实,功力深厚。在纵向继承的反复锤炼中,深得戏曲“四功五法”的精髓,有师承,富学养,严法度,重规范。如:演文戏所需要的台步圆场、身段做派、髯口帽翅、念白唱腔等,一招一式都有严格讲究,从不草率应付。而演武戏所需的刀枪把架、扑跌摔打、趟马走边、跟头翻功等,不仅全面掌握,而且驾轻就 《智取威虎山》剧照

一是刻苦勤奋、学有根底、基础扎实,功力深厚。在纵向继承的反复锤炼中,深得戏曲“四功五法”的精髓,有师承,富学养,严法度,重规范。如:演文戏所需要的台步圆场、身段做派、髯口帽翅、念白唱腔等,一招一式都有严格讲究,从不草率应付。而演武戏所需的刀枪把架、扑跌摔打、趟马走边、跟头翻功等,不仅全面掌握,而且驾轻就 《智取威虎山》剧照熟,游刃有余。因而“唱文戏有声,演武戏有功”,通文通武,无所不精,打破了往昔秦腔演员舞台能唱不能动的局限,以多才多艺全面发展而自成气象。

二是思路开阔,不拘陈规,博采众长,为我所用。在横向借鉴创新中,信守“他山之石可以攻玉”之道,注重对兄弟剧种的学习研究。如京剧老生的表演范式,昆曲生行的步法指法,山西蒲剧的髯口帽翅技巧,乃至话剧、电影的语言处理特点等,统统拿来消化融合,运用到秦腔须生的艺术实践中来,从而形成了自己刚柔相济、质朴深沉的表演风格。演传统戏,潇洒稳健,不温不火,活化程式与人物,而不是程式化的展览;演现代戏,追求“性格有色生活里,人物情节贵理真”,在生活化中展示戏曲的程式美,达到了一种新的境界、新的韵致。

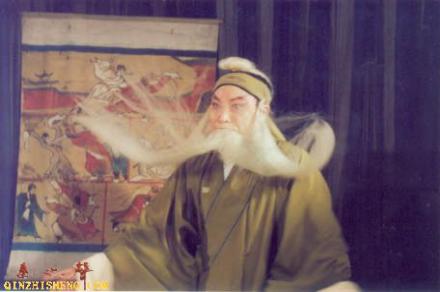

《赵氏孤儿》饰程婴(髯口表演)

三是剧种风格,重在声腔,科学发声,变革求新。多年来,为改变古老秦腔“挣破头”的因循唱法,他以反复实践不怕挫折的勇气,在解决男声唱法中,成功尝试,形成了他嗓音高亢清亮、行腔圆润流畅、韵味浓郁醇厚的艺术风格。他以声情并茂、脍炙人口的完美体现,为秦腔男声唱法创出了一条新路,为“贠派”艺术风格的形成奠定了基础,也为更多后学者作为范本。

贠宗翰先生炉火纯青的精湛艺术,有着深厚的群众基础和广泛的社会影响。其代表剧目由多家音像出版社录制发行,在西北地区乃至全国流播极广,许多经典唱段成为专业演员与秦腔戏迷学唱之范本。其中《打镇台》被中国艺术研究所与1980年录像,作为珍贵的教学材料永久保存。主演的秦腔现代戏《血泪仇》,在西安西大街实验剧场演出时,曾引起轰动,造成了一票难求的鼎盛时期,有些戏迷天不亮就排队买票。1986年赴甘肃参加西北五省区秦腔名家汇演,应甘肃广播电台和甘肃音像出版社邀请,录制了《杀 庙》、《打镇台》、《生死牌》、《二堂舍子》、《放饭》、《赵氏孤儿》、《血泪仇》等戏,发行上市后炙手可热,竟成了戏迷争购的收藏珍品。 1989年,由陕西音像出版社发行的《二进宫》磁带,是由著名青衣郭明霞、著名花脸张兰秦和先生合作的,三人巧妙结合真可谓最佳拍档!八百里秦川、西北五省乃至于国内外戏迷,百听不厌,余音绕梁,真是过瘾!1993年参与了陕西电视台主办的名家荟萃《龙凤呈祥》和《红鬃烈马》的联袂演出,分别饰演《三击掌》之王允和《书堂合婚》之刘备。在秦之声栏目被聘为艺术顾问,多次模范献艺,如折子戏《二堂献杯》、《红灯记》、《杀庙》、《血泪仇》等。

庙》、《打镇台》、《生死牌》、《二堂舍子》、《放饭》、《赵氏孤儿》、《血泪仇》等戏,发行上市后炙手可热,竟成了戏迷争购的收藏珍品。 1989年,由陕西音像出版社发行的《二进宫》磁带,是由著名青衣郭明霞、著名花脸张兰秦和先生合作的,三人巧妙结合真可谓最佳拍档!八百里秦川、西北五省乃至于国内外戏迷,百听不厌,余音绕梁,真是过瘾!1993年参与了陕西电视台主办的名家荟萃《龙凤呈祥》和《红鬃烈马》的联袂演出,分别饰演《三击掌》之王允和《书堂合婚》之刘备。在秦之声栏目被聘为艺术顾问,多次模范献艺,如折子戏《二堂献杯》、《红灯记》、《杀庙》、《血泪仇》等。

《红灯记》可谓是先生艺术巅峰。文化革命时期,全国上演样板戏,为学习演好《红灯记》,当时陕西省一共挑选了六个演员饰演李玉和这个角色,贠宗翰成为其中之一,专门组织到北京中国京剧院学习,由于演出重担在身,没有让他去,但在后来的排戏过程中最终把他定为A角出演。1974年该戏晋京参加全国样板戏文艺调演,在护国寺剧院演出《红灯记》,中国京剧院的同行看完演出后送给他一个“小浩亮”的称号。当时文化部领导与专家观看了演出,说了一句话:“三代人很称职”。算是对秦腔《红灯记》的肯定,这也说明演出获得了很大的成功。尤其是他在《红灯记》里高昂浑厚的男高音唱腔,目前还没有人能赶超于他。那十几年在西北五省,从城市到农村,到处都能听见先生的《红灯记》唱段,每次下乡演出都有很多戏迷、粉丝围得水泄不通!贠宗翰先生的秦腔艺术影响了西北五省秦腔戏迷半个多世纪。

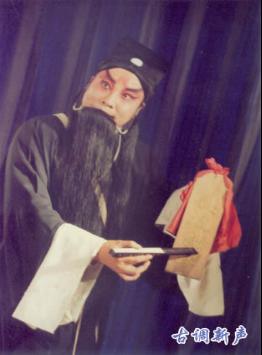

《红灯记》剧照

贠宗翰先生在他身上塑造了数百个特色分明、形象各异的清官形象,他不仅会演戏,更重要的是他会演性格分明的人物。行内人士和戏迷观众评价,贠宗翰和马友仙代表了秦腔艺术改良和发展的一个重要时代。

三、男声改良·承前启后

先生的艺术成就辉煌,最值一提的是他在秦腔男声改良中的贡献,有承前启后里程碑的重要作用。在上个世纪中期以前,都知道秦腔须生演员是挣破头吼秦腔。贠宗翰先生在秦腔须生演员唱腔改良中勇于创新,甘当领头羊,成功的开启了秦腔须生演员科学发声之路。从此,秦腔须生演员有自己的发音风格,不再挣破头皮吼着喊,一般男演员都能唱了,更适合行当需要,也利于演员逼真塑造人物。使秦腔须生演员也独树一帜,既不混于其他行当,也有自己的做派和特色。

上个世纪60年代,豫剧、评剧、昆曲等男声及分类行当都相继改良,在马健翎院长的安排下,秦腔演员以陕西省戏曲研究院为基础,寻找新路子,开拓新天地,摸索与探究,试验与创新,贠宗翰先生就是男声改良的领头羊。开始时,男女演员都采用同腔同调,但对男演员是很大的难题,男性本来受生理限制,音带宽厚,音低沉。这样很多男演员就很难和女演员一样能跟上调。借鉴歌舞剧的方法,派秦腔演员到歌舞剧院学声乐,可是,过了几个月后,发现演员唱秦腔都像唱歌剧,电台播放后,群众不接受,遭到很多指责。第一次改良失败了。

后来,贠宗翰先生经过深思熟虑、仔细揣摩后,认为歌剧来自西方的科学发音方法要采纳,但是须在秦腔传统唱法的基础上二者结合,后来大量的搜集资料、身体力行的尝试,综合探索出秦腔须生演员独特的发音风格。其一,以秦腔传统演唱技巧为基础,尽量保持地方剧种的特有韵味;其二,吸收歌唱艺术的科学发声方法,以扩大各个共鸣腔体的表现力;其三,借鉴京剧、晋剧、豫剧、昆曲、蒲剧等演唱的某些技巧,融汇化合为我所用。糅合揣摩,结合自己得天独厚的嗓音条件,并在长期的舞台实践中摸索。坚持数十年,终于品悟出其中的奥妙。从此,秦腔须生演员有了自己独特的演唱风格。唱腔浑厚有力,轻松舒畅,符合人物年龄和身份,也让更多的戏迷群众能轻松的学习演唱,特别是在新时代年轻戏迷中,让他们更容易接受,具有亲和力。自此后秦腔须生演员科学发声多以先生为鉴,开辟了秦腔须生演员科学发音的新纪元。

秦腔《红灯记》进京会演取得圆满成功,其中李玉和的男高音唱腔就是先生改良的成果。音域高昂,底音厚重,音节丰富,还不影响表演。当时著名作曲家赵季平先生到戏曲研究院,把先生的《红灯记》唱段和马友仙老师的《洪湖赤卫队》、《红灯记》唱段带到了中央音乐学院,专家学者赞叹,秦腔唱腔如此优美,开始,他们并不认识秦腔,自此,广大师生分享传阅,倍加关注起秦腔的艺术魅力了,当时很受追捧。两位艺术家的超高音唱段被音乐教育届专家看中,还被放到音乐教课书上。这是秦腔历史上少有的新突破。

秦腔《红灯记》进京会演取得圆满成功,其中李玉和的男高音唱腔就是先生改良的成果。音域高昂,底音厚重,音节丰富,还不影响表演。当时著名作曲家赵季平先生到戏曲研究院,把先生的《红灯记》唱段和马友仙老师的《洪湖赤卫队》、《红灯记》唱段带到了中央音乐学院,专家学者赞叹,秦腔唱腔如此优美,开始,他们并不认识秦腔,自此,广大师生分享传阅,倍加关注起秦腔的艺术魅力了,当时很受追捧。两位艺术家的超高音唱段被音乐教育届专家看中,还被放到音乐教课书上。这是秦腔历史上少有的新突破。

秦腔《红灯记》饰李玉和、男高音一绝

四、精品艺术·成绩显著

贠宗翰先生艺术生涯中担当100多部本戏、折子戏的男一号,成功塑造了几十个不同风格、形象鲜明的艺术形象,得到省内外专家和观众的肯定,成绩显著、成果斐然。获得的主要奖项如下:

1960年参加首届陕西省青年演员会演,主演做唱并重的《打镇台》荣获优秀青年演员奖。

1964年参加陕西省第二届戏剧观摩演出大会,主演《雷锋》获优秀青年演员奖。

1975年赴京参加文化部举办的全国文艺调演,主演《红灯记》受到高度赞誉。

1979年庆祝中华人民共和国成立30周年戏曲会演,主演《赵氏孤儿》荣获集体演出奖。

1989年参加陕西省秦腔中年演员“农行杯”大赛,获“特别荣誉奖”。

1991年参加西北五省区“太阳杯”民族戏曲邀请赛,获“特别荣誉奖”。

1992年为纪念徽班进京200周年在中南海演出《打镇台》颇受好评;

1993年被评为观众最喜爱的“十佳演员”。

1996年参加"金三角"戏曲会演,演出《山道弯弯》获得表演一等奖。

2005年陕西省第四届艺术节上获得文化厅“最高荣誉奖”表彰。

2009年被授予“国家级秦腔项目传承人”荣誉称号。

2011年被授予“秦腔终身成就奖” 荣誉称号。

下面是先生部分重要的获奖证书:

陕西省非遗传承人证书 国家级非遗传承人证书

五、培育英才·堪为典范

贠宗翰先生,德艺双馨,深孚众望,梨园后学,无不敬仰。多年来,投身其门下求艺取经者不计其数。西北五省专业院团向先生求艺取经的须生演员就有几十个,还不包括慕名而来的业余爱好者络绎不绝。默默无闻的奉献,教育出了一层又一层著名演员,日夜忙耕耘,时刻在传承。像蜡烛照亮了学生的演技路,如春蚕不懈吐丝惠福后起之秀!

在传统经典折子戏教学中,先生发挥着帮带示范作用,在保留剧目《打镇台》、《杀庙》、《赵氏孤儿》、《十五贯》、《海瑞训虎》、《龙王庙》、《三击掌》、《窦娥冤》、《杀驿》、《红灯记》等戏的恢复导排中,丁良生、雷涛、杨运虎、谭建勋、赵阳武、刘照亮、陈魁、武永安、刘隋社、康建海、包东东、崔火炎等一批演员,都得到先生一招一式示范指点,帮助他们恢复排演本戏、折子戏,让更多的年轻演员在传承中独当一面,让传统的技巧、表演能更好的继承,给我们秦腔事业发展做出了很大贡献。

当红须生丁良生、谭建勋、刘随社、雷涛等弟子向师父献花

当今中国秦腔届,当红须生丁良生、刘随社得其亲传,艺术精进而颇受社会关注;两人同为国家一级演员,并分别担任青年团和眉碗团艺术指导,多次获省市大赛一等奖,“十佳演员”称号。梅花奖得主谭建勋也是先生早年在甘肃所收弟子,不仅调入陕西省戏曲研究院,担任艺术指导;这三人在西北地区有着很大的影响力,备受戏迷追捧。

戏曲研究院秦腔团的主要须生演员雷涛、武永安,青年团的杨运虎,小梅花团的包东东、许鹏、惠小龙,宝鸡市人民剧团崔火炎等弟子,师承先生,多受教益,进步很快,成绩喜人。其中,雷涛、杨运虎、崔火炎在2010年秦腔专业演员大赛中,获表演一等奖,并进入省政府表彰的“十佳演员”行列。武永安在秦腔团担任艺术指导兼业务科长,并在多个剧目排导中展现出个人才华。年龄最小的包东东,先生关爱有加,一直亲自调教,使他在相关大赛中几次获表演一等奖了。

其他弟子如乌鲁木齐市秦腔团的王小弟(俄罗斯族),宁夏秦剧团的储忠强,咸阳市大众剧团的左文捐,醇化县剧团的郭海平,商洛市剧团的张宝等须生新人,都是先生一板一眼的教学点化,而获益匪浅。现在都成为各自剧团的业务骨干。

在业余爱好者心目中感染也很大,有一批中青年爱好者执着追随几十年,有代表性的有谭东生、王亚洲、韩军锋、陈金锋、刘伯平、康云龙等,其中业余弟子谭东生演唱声腔韵味浓厚尽得真传,人言“可与专业演员媲美”,现任陕西省政府驻新疆办事处主任,为了弘扬戏曲艺术,还在乌鲁木齐成立了秦腔戏迷协会,在当地引起极大反响。最值一提的是痴迷先生艺术的陈金锋,从十余岁开始收集珍藏先生音像资料近20年,硕士研究生毕业登门要求入室,得到了先生准许成为弟子,2011年12月份,在戏曲进校园的春风中,高校戏曲研究会正在排演折子戏,先生给其一招一式排演了传统折子戏《苏武牧羊》,当时先生因脑梗塞再次住院了,该是好好治疗休息的时候,可先生为了不影响演出,一边住院打针治疗,一边就在病床前教唱,晚上在客厅挣扎着一招一式排练!在先生的精神感动下,两位研究生成功的把《苏武牧羊》搬上了舞台,出乎了所有人的意料,演出非常成功!这就是先生的“秦腔精神”!

先生的秦腔艺术也感染着一群又一群年轻人。大学生代表如罗建华、杨彦龙、随芳、李重点、王斌、王辉、张创军等一群年轻人都受到贠老师艺术的感染十余年,由衷的热爱秦腔文化且苦苦追随。尤其在天津海关工作的杨彦龙不辞千里多次登门求教,在2011年戏迷大叫板中过关斩将,进入年终决赛15强。

还有一件感人肺腑的事情,大学生陈金锋、张创军正在请先生排演《苏武牧羊》折子戏,

先生给大学生陈金锋、张创军导排的《苏武牧羊》剧照

先生给学生传授表演从来都是无私的奉献,一招一式、一板一眼从不马虎。很多演员台上台下学习还不说,到家里学艺求知的也不少。到家里先生从不分忙闲,现场说教,直到达标为止,从不向弟子、学生收一分钱!对专业学生是这样,对业余爱好者也一样,先生是在真正的传承秦腔艺术!先生处处想着秦腔事业的传承、推广和发展。从不计个人得失,只要是身体能动的一分一秒,都争分夺秒的传授技艺。正是他这种意志品质,才教授了一大批优秀的须生演员,正是他平易近人、无私奉献的高尚艺风,才感召了一批又一批年轻学生的爱戴和追随。

回顾贠宗翰先生的艺术业绩,他就是当之无愧的秦腔功勋,为秦腔艺术的发展、传承贡献卓越,他就是名至实归的光荣榜样。

推送者:全体贠派弟子及广大戏迷爱好者

2015年12月2日

贠宗翰,男,76岁。国家一级演员,国家非物质文化遗产传承人,秦腔终身成就奖获得者。咸阳市人,1940年生,12岁进入西安三意社学艺,主工文武须生,先后师从张朝鉴、李天堂、李庆增、苏育民、封至模等前辈,打下了坚实的专业基础,1956年支援工矿和农村文化建设自愿到白水县剧团。1960年参加陕西省青年演员会演,以做唱并重的《打镇台》和武戏《嘉庆府》技压群雄,引起轰动,被陕西省戏曲研究院院长马健翎先生看中,以两名演员和一套新戏箱挖掘到陕西省戏曲研究院。迄今为秦腔艺术事业耕耘60余春,身挑100余本戏。嗓音浑厚,唱演俱佳,文武不当,规范大气。最具代表性剧目有《打镇台》、《赵氏孤儿》、《血泪仇》、《红灯记》、《十五贯》、《海瑞训虎》等。给秦腔须生演员科学发声开拓了新天地。年近花甲,不断为秦腔传承事业做奉献。传承专业弟子丁良生、谭建勋、刘随社、雷涛、杨运虎、武永安、崔火炎、王小弟、包东东、许鹏、谭敏、惠小龙、郭海平、杨国庆、左文军、储忠强、张宝等数十人,业余弟子有谭东生、黄毅涛、王宗瑭、陈金锋等,还指导过罗建华、杨彦龙、刘伯平、韩军锋、康云龙、张创军等几十个业余学生。

贠宗翰,男,76岁。国家一级演员,国家非物质文化遗产传承人,秦腔终身成就奖获得者。咸阳市人,1940年生,12岁进入西安三意社学艺,主工文武须生,先后师从张朝鉴、李天堂、李庆增、苏育民、封至模等前辈,打下了坚实的专业基础,1956年支援工矿和农村文化建设自愿到白水县剧团。1960年参加陕西省青年演员会演,以做唱并重的《打镇台》和武戏《嘉庆府》技压群雄,引起轰动,被陕西省戏曲研究院院长马健翎先生看中,以两名演员和一套新戏箱挖掘到陕西省戏曲研究院。迄今为秦腔艺术事业耕耘60余春,身挑100余本戏。嗓音浑厚,唱演俱佳,文武不当,规范大气。最具代表性剧目有《打镇台》、《赵氏孤儿》、《血泪仇》、《红灯记》、《十五贯》、《海瑞训虎》等。给秦腔须生演员科学发声开拓了新天地。年近花甲,不断为秦腔传承事业做奉献。传承专业弟子丁良生、谭建勋、刘随社、雷涛、杨运虎、武永安、崔火炎、王小弟、包东东、许鹏、谭敏、惠小龙、郭海平、杨国庆、左文军、储忠强、张宝等数十人,业余弟子有谭东生、黄毅涛、王宗瑭、陈金锋等,还指导过罗建华、杨彦龙、刘伯平、韩军锋、康云龙、张创军等几十个业余学生。

一是刻苦勤奋、学有根底、基础扎实,功力深厚。在纵向继承的反复锤炼中,深得戏曲“四功五法”的精髓,有师承,富学养,严法度,重规范。如:演文戏所需要的台步圆场、身段做派、髯口帽翅、念白唱腔等,一招一式都有严格讲究,从不草率应付。而演武戏所需的刀枪把架、扑跌摔打、趟马走边、跟头翻功等,不仅全面掌握,而且驾轻就 《智取威虎山》剧照

一是刻苦勤奋、学有根底、基础扎实,功力深厚。在纵向继承的反复锤炼中,深得戏曲“四功五法”的精髓,有师承,富学养,严法度,重规范。如:演文戏所需要的台步圆场、身段做派、髯口帽翅、念白唱腔等,一招一式都有严格讲究,从不草率应付。而演武戏所需的刀枪把架、扑跌摔打、趟马走边、跟头翻功等,不仅全面掌握,而且驾轻就 《智取威虎山》剧照

庙》、《打镇台》、《生死牌》、《二堂舍子》、《放饭》、《赵氏孤儿》、《血泪仇》等戏,发行上市后炙手可热,竟成了戏迷争购的收藏珍品。 1989年,由陕西音像出版社发行的《二进宫》磁带,是由著名青衣郭明霞、著名花脸张兰秦和先生合作的,三人巧妙结合真可谓最佳拍档!八百里秦川、西北五省乃至于国内外戏迷,百听不厌,余音绕梁,真是过瘾!1993年参与了陕西电视台主办的名家荟萃《龙凤呈祥》和《红鬃烈马》的联袂演出,分别饰演《三击掌》之王允和《书堂合婚》之刘备。在秦之声栏目被聘为艺术顾问,多次模范献艺,如折子戏《二堂献杯》、《红灯记》、《杀庙》、《血泪仇》等。

庙》、《打镇台》、《生死牌》、《二堂舍子》、《放饭》、《赵氏孤儿》、《血泪仇》等戏,发行上市后炙手可热,竟成了戏迷争购的收藏珍品。 1989年,由陕西音像出版社发行的《二进宫》磁带,是由著名青衣郭明霞、著名花脸张兰秦和先生合作的,三人巧妙结合真可谓最佳拍档!八百里秦川、西北五省乃至于国内外戏迷,百听不厌,余音绕梁,真是过瘾!1993年参与了陕西电视台主办的名家荟萃《龙凤呈祥》和《红鬃烈马》的联袂演出,分别饰演《三击掌》之王允和《书堂合婚》之刘备。在秦之声栏目被聘为艺术顾问,多次模范献艺,如折子戏《二堂献杯》、《红灯记》、《杀庙》、《血泪仇》等。

秦腔《红灯记》进京会演取得圆满成功,其中李玉和的男高音唱腔就是先生改良的成果。音域高昂,底音厚重,音节丰富,还不影响表演。当时著名作曲家赵季平先生到戏曲研究院,把先生的《红灯记》唱段和马友仙老师的《洪湖赤卫队》、《红灯记》唱段带到了中央音乐学院,专家学者赞叹,秦腔唱腔如此优美,开始,他们并不认识秦腔,自此,广大师生分享传阅,倍加关注起秦腔的艺术魅力了,当时很受追捧。两位艺术家的超高音唱段被音乐教育届专家看中,还被放到音乐教课书上。这是秦腔历史上少有的新突破。

秦腔《红灯记》进京会演取得圆满成功,其中李玉和的男高音唱腔就是先生改良的成果。音域高昂,底音厚重,音节丰富,还不影响表演。当时著名作曲家赵季平先生到戏曲研究院,把先生的《红灯记》唱段和马友仙老师的《洪湖赤卫队》、《红灯记》唱段带到了中央音乐学院,专家学者赞叹,秦腔唱腔如此优美,开始,他们并不认识秦腔,自此,广大师生分享传阅,倍加关注起秦腔的艺术魅力了,当时很受追捧。两位艺术家的超高音唱段被音乐教育届专家看中,还被放到音乐教课书上。这是秦腔历史上少有的新突破。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222