《地下斗争地质工作五十年》

《地下斗争地质工作五十年》

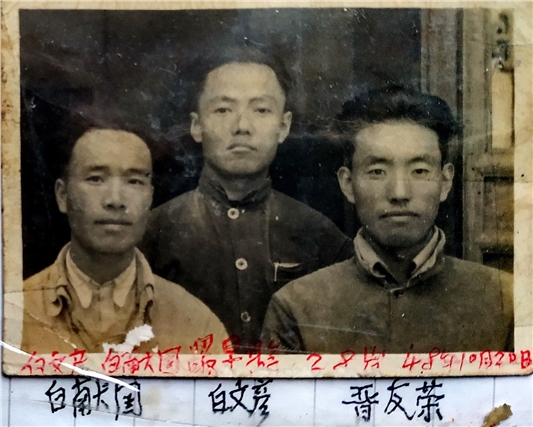

纪念 原中共沿黄河工委特派员晋岳(曾用名:晋友荣)诞辰一百周年回忆录 。

第一 章 家事

1989年晋岳(晋友荣)离休以后回到家乡石楼县,住在县委的招待所(当时山西省有一项待遇,抗战参加革命的山西籍贯老同志,回乡可以免费住一周山西境内的宾馆。)

见到了他的一个表弟李师傅,李表弟参军转业以后,自学木匠成才,在当地农村有很高的声望,一般家里的立业成家都会点名要李师傅来做家具。李师傅和晋岳聊天的时候说:1958年大跃进中间,他参加了当时的农田水利修整的时候,在老余坪挖出了一个古墓,出土的棺椁傍边有晋福增的字样,在棺椁的砖块上面有大明三年字样。经查明史是明洪武三年。公元1371年。这样来估计,晋岳山西石楼县晋家岔村里老晋家来源与此有关吧。

晋岳(晋友荣)的家乡山西石楼县,位于山西省的晋西南和晋西北交界处,靠近黄河,这里荒山大漠,土地贫瘠,黄土高原的滚滚荒尘土铺天盖地。因为生态环境恶劣,人们的生活十分贫困。石楼县也是关外到内地的通道之一,除了走西口,也是兵家必争之地。年年征战造成了人口的稀少。

晋岳在小时候常听祖父辈的老人说,晋家的先祖都是来自山西洪洞县。以编修箩面框子为业,流动到晋家岔以后,就在此地安家立业。石楼的乡村因为生态环境贫瘠,乡村的文化也十分的贫瘠,晋岳(晋友荣)从小就没有听说过家谱、祠堂等非物质文化遗产。晋家岔村里只有一座破庙宇,还有一个戏台,除此之外便是一无所有了。当地的老百姓连饭都吃不上,哪里还有精力修建什么乡村的祠堂。文化、经济、环境、政治的贫瘠处处可见。

晋岳的记忆里面,1940年,全村有22户,人口仅仅103人,当时最老的长辈晋如意。晋岳前面的家谱是:如、德、维、文、有。晋岳的全名就是晋友荣。

晋岳(晋友荣)的祖父家产仅有两块12亩的狼不吃的山地,连狼都不吃,可以想象这是一块什么的地产了?还有两孔破窑洞,其祖父曾经不要任何条件,也就是不收任何钱,无偿转让土地,今天的话就是白送。但是因为每亩土地要交30斤的皇粮,白送都无人问津。那是多么的悲催。

从这里可以看出,这是一块什么样的额土地?祖父膝下还有三女二子需要抚养,这样的生活能怎么样是可想而知的。

晋岳父亲名叫晋文厚,十八岁奉旨成婚的,全部家产只有两床粗棉被和两个粗瓷碗。真是穷的响当当的啊。但是晋文厚这个人很有一点的乡村英雄气概,穷人的孩子早当家,穷苦不怨恨父母,贫瘠不怪罪天地,更不会游手好闲。自认命苦,穷则思变。

第二年晋文厚就借高利贷三百斤红高粱开始种田和创业,这也是奇葩啊,红高粱也可以放高利贷?可见山西商人是多么的精明和厉害!要是到现在人们都到澳门借高利贷赌一把运气去了。

话说回来,晋岳父亲借了高粱高利贷以后,勤耕苦扒,早起晚归,开荒种谷,种菜。他母亲在家里织布纺衣,没有器具,用手拉出两床棉絮,多余的部分送到集贸市场赚取微利。一年下来,粮食、蔬菜具获得丰收。除了还清600斤红高粱的高利贷(这高利贷也够黑的),还结余谷子、粮食、瓜果、蔬菜1000多斤。家庭纺织副业收入也是小有收入。

因此晋岳父母亲添置了棉衣棉被、锅碗瓢盆等日用品。还购买了小猪、小羊、小鸡各三只,用现在的话说就是基本实现了脱贫。

晋岳父母亲一年的变化,在这个十多户的人口的小山村中间不啻于出了一个头条新闻,晋家的后生走运了,穷鸡窝里面飞出了金凤凰,一时间传遍了左村右邻。这个既没有政府的扶贫资金,又没有政府扶贫的政策,背了一身的高利贷,就实现了自给自足。要是现在肯定是脱贫的典型。说不定还能戴大红花啊。

而晋岳父亲则说:那里是什么走运啊,全是一锄头一锄头,苦扒、苦挣、苦挖出来的啊!晋岳母亲则是一针一线织出来的。晋岳父母亲这一对农家的人,一生一世都没有松懈半刻。勤劳苦做,这是他们留给晋岳的最丰硕的遗产。

三十年代到四十年代,晋岳父亲在经营农田的时候,也和其他的山西人一样,作起了小买卖,到对岸的陕西一带贩卖牛羊。家庭的经济条件有了进一步的改善。

晋岳父亲晋文厚,名字取得不错吧,虽然一个大字不识,就是这样的农家人也意识到了,再穷不能穷孩子,再苦不能苦教育。父亲意识到了人还是要有一定的文化知识的,因此他下定决心培养晋岳(晋友荣)读书到小学毕业。在一个极端贫困的乡村,作为一个大字不识一个的农民,父亲没有要晋岳(晋友荣)早一点去贩牛羊,去种田地,而是要自己的孩子去读书,这真的是不简单。这也是晋岳父亲对晋岳(晋友荣)的最大的爱。1950年土地改革的时候,晋岳父亲被划为上中农成分。

第二章 晋岳(晋友荣)的童年

晋岳(晋友荣)生于1920年12月2日。刚刚起步发家的晋文厚,就喜得贵子。不仅让晋岳父亲一喜一忧。高兴的是生了一个儿子,没有了不孝有三无后为大之虞了。忧的是家庭起步刚刚走上轨道,正是出大力,流大汗的时候,这又多了一个操心的小祖宗。晋岳和现在的小宝宝一样,都是爷爷奶奶、外公外婆带大的。

晋岳(晋友荣)隐隐约约的记得,七岁以前都是在祖父、姨妈、姑妈、外婆外公哪里度过的。很多独立、好动、适应性强的个性都在在那时候养成的。因为大人没有时间照料。一个农村的孩子哪里有什么娇气,一般都是丢在那里,就在那里玩,想怎么玩,就怎么玩。

1930年冬天,晋岳种田的父亲觉得晋岳(晋友荣)应该启蒙了,也就是晋岳父亲彻底动了让晋岳读书的心思。十岁的孩子才读书,应该是太晚了一点?村里面有一个私塾,父亲背上几斗红高粱,将晋岳(晋友荣)送到学堂里面交给了私塾的先生,委托先生一定要严加管教。这个私塾应该就是相当于现在的学前班。

在私塾里面都当是所有的中国孩子一样,晋岳(晋友荣)学的是《百家姓》《千字文》和《五言杂文》,一个在农村的泥巴里面跑惯了的小孩子,咋一进学堂真的不适应啊,除了背诵口诀还马马虎虎以外,默写等等科目就是一个糊涂虫,在20名多名的学生里面,成绩是倒数第二名。手板心没有少挨打,罚跪也是家常便饭。先生还经常投诉家长,说这个晋友荣哪里有荣?脑瓜子有虫,尽是捣蛋。在这个私塾里面的晋岳成了学渣了。

风水轮流转,1931年春天,晋岳(晋友荣)学前班毕业,正式开始到山西省石楼县小蒜乡小学寄读。慢慢的在小学的读、说、听、写方面有了很大的进步,连晋岳父亲都感到惊讶。

晋岳(晋友荣)开始担任学生的组长、班长,开始由学渣到学霸的华丽转身。老师甚至将打手板心的重任委托晋岳(晋友荣)来执行。小学的老师和私塾的老师就是不一样,懂得发动了群众,将打人的事情交给学生来执行。搁到今天这不是挑动群众斗群众吗?

手板心挨打的同学,往往在课后找到晋岳(晋友荣)说“晋友荣你咋这样?老师都没有你打得狠。在初小晋岳(晋友荣)度过了一段的愉快的时光。

晋岳(晋友荣)那个石楼县当时的教育程度真的不能和同时期其他发达县相比较,初小毕业以后,要到县里才有高级小学。晋岳父亲又要辛辛苦苦扛上更多的高粱米,才能送晋岳到县城里面读书。但是这在当时的石楼县小蒜镇晋家岔村里面,也是轰动一时的大新闻,就像今天一个村子里面出了一个大学生一样,乡亲们奔走相告,晋家的娃娃出息了,考到县里面读书去了。

1935年到1938年,晋岳(晋友荣)晋升到石楼县高级小学读书,因为初小当了学霸,所以自己就骄傲自满起来,放松了刻苦的学习,每次考试都在第八名左右。

38年晋岳(晋友荣)都18岁了,成了大小伙子,在农村已经是一个强劳动力了,可是晋岳(晋友荣)还在读小学,现在肯定是很难为情的。不过当时在晋岳(晋友荣)所在石楼县高小还是本地的最高学府,所以当时还是很开心和得意的。

1936年在石楼县发生了一起惊天动地的大事情,那就是中国工农红军东征,红军一军团、三军团还有十五军团在石楼县贺家洼,一举突破山西督军阎锡山黄河天险,攻占石楼,威震山西。

石楼哪一个小小的封闭的县城,被红军这一个新生事物,搅了天翻地覆,作为石楼县的唯一最高学府学校的学生,对红军关于抗日救亡、耕者有其田的政治宣传更是充满了无限的新奇和崇拜。

因为红军到来,学校也放了鸭子,学生们再也无心上课,在课堂里面的议论的中心议题就是红军。还有一些同学跑去看红军的宣传队。整个学校的话题全是红军,红军。

当红军在石楼招兵扩红的时候,晋岳(晋友荣)所在的学校的很多学生更是参加红军的急先锋。晋岳(晋友荣)的同学周志先和他的亲戚高富有当年都参加红军。后来分别成为大军区政委和国务院机关事务管理局的领导。

晋岳(晋友荣)虽然对红军的主张都是拥护的,他同学参加红军以后,也多次劝晋岳(晋友荣),咱们一起参加红军,都是同乡同学,今后互相也有一个照应,特别是高富有同学,本来就是晋岳(晋友荣)远房亲戚,高富有参加红军以后,马上参加扩红的工作,因为是本地人,又有文化,所以在当地号召力相当大。

当时晋岳(晋友荣)的心里也痒痒的。但是自己还是农民意识比较重,想到自己父亲亲亲苦苦种田送自己读书不容易呀,读书以后应该回想帮助父亲。所以当时晋友荣没有参加红军。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222