义乌市新华书店简史

从骆丞、宗泽到冯雪峰、吴晗、陈望道等,义乌历来人才辈出。这里地处浙江省中部,物产富饶,交通发达,人口61万。80年代,小商品市场在此崛起,闻名全国。1988年,义乌撤县设市。义乌市新华书店就在这人杰地灵之邦、物华天宝之乡发展成长。

四十春秋概述

1950年7月上旬,新华书店金华中心支店经理金厚发带同姚贻庆来义乌帮助筹建新华书店,8月1日正式开业,店名为“新华书店义乌支店”。店址在稠城镇北门街10号,租用两开间门面的民房营业,资金1000元(折成新币,下同),书刊共200余种。开业后,书店由倪锦相负责。第一天营业额为28元。至12月底,工作人员增至3人。

1952年,首创“定额订购”办法,与有关单位签订了图书计划供需合约,从而使单位图书发行开始走向计划化。

1953年,为适应业务发展需要,店址迁至朱店街,租用三开间门面砖木结构的三层楼房营业。

50年代初期,农村图书发行,主要靠书店自身力量,组织职工下乡流动供应。农村发行的同志,不怕苦,不怕累,戴笠帽,穿草鞋,晓行露宿,挑书上山下乡,每月出勤25天,发扬“背篓精神”,为农民服务。当时大家都争着下农村,最艰苦的工作,都认为是最光荣的任务。1955年开始,依靠供销社建立图书销售网点44个,书店配备人员进行业务辅导。在大跃进时期,以大办公社书店代替供销社网点,不久公社书店全部撤消。恢复后的供销社图书发行网点不断巩固发展,成为农村发行的主渠道。

书店从建店起,一直坚持以“宣传马列主义、毛择东思想,传播科学文化知识,紧密配合党的中心工作”为首要任务。如在1958年3、4月间的“为农业生产大跃进服务运动月”中,副经理骆有山等8名职工,和其他单位职工共15人组成服务组,深入农村大量供应政治读物、扫盲课本及《苦战三年,实现亩产800斤》等书,并与农业生产合作社订立购书合约,满足了农民学文化的需要,促进了生产。当时大跃进浪潮席卷全县,人人鼓干劲、争上游,提出“打擂台、放卫星”口号,书店就千方百计发行有关图书149万多册,其中《轮双铧犁在浙江一定能用》一书,全省共印发2.5万册,义乌进来了l万册,占40%。《农业发展纲要40条》一书进来了2.1万册,亦是全省进货数量最多的县店之一。由于只强调“政治挂帅”,忽视科学分析,盲目进货,违反了图书供求规律,结果重点书大量积压。1958年~1963年期间,报废图书的码洋达7.5万余元,失时贬价损失为3.5万元,坏帐损失为5377元,三项合计共损失11万余元。损益相抵,上交利润仅312元。这是一个深刻的教训。

1959年12月,浦江县和义乌县合并,原浦江县店改为义乌县店浦阳镇门市部。1968年5月,浦江县恢复,浦阳镇门市部恢复为浦江县店。

在“文革”中,书店从未停过业,书架上摆列的大多是“宝书”、“宝像”和宣扬极“左”路线的小册子,其他图书大多被打成“封、资,修”毒草,幸存品种寥寥可数。据197O年统计,共发行《毛择东 选集》11万部,各种单行本245万册,毛主席画像83万张。这时又一次造成强迫摊派和大量报废损失。

1969年,在县前街兴建了7开间三层楼房一座,同年9月店址迁于此。

1971年,课本发行组创立了“三定位”工作方法。“三定位”即由三份汇总单组成:按村校编号定位,每一个乡一份汇总单;按课本发行点编号定位,每个供应片一份汇总单;按课本发行片编号定位,全县一份汇总单。通过三定位,可以防止和减少出差错。并在不断总结经验的基础上,设计了一份“多功能平衡表”在收、发、存、调、结全过程中,全部实行货钱平衡,方便了工作。省店教材科对此予以表扬和推广。

1962年为了解决“书荒”,曾先后两次办起租书阅览室,深受群众欢迎。1974年12月,在全省图书发行工作会议上,以《积极搞好图书发行工作,用毛择东思想占领农村文化阵地》为题在大会上作了经验介绍。

党的十一届三中全会后,实行改革、开放、搞活政策。1984年开始实行经营承包责任制,书店向县文化局试行承包。1988年全省新华书店实行系统承包,书店同金华市店和义乌文化局签订承包合同,充分调动了取工的积极性。各项规章制度逐步完善,使书店充满了青春活力。1989年,义乌市店图书销售总额达到323.38万元,创利17 .69万元,上交国家税金为8.84万元,人均购书5.38元,为义乌市两个文明建设服务作出了贡献。

创立定额订购

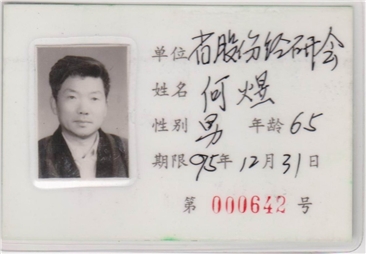

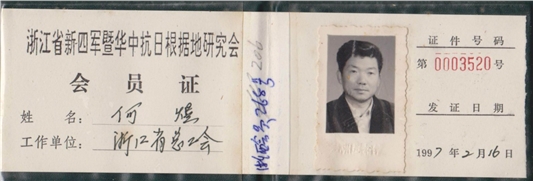

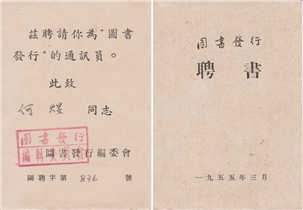

进入1952年4、5月间,“三反”、“五反”运动将近结束,书店工作人员对社会上需要什么书,凭什么去进货,心中无数,发行工作处于无计划状态。因此,一方面书店门市营业清淡,库存书刊积压,资金周转滞呆,进货小手小脚。而另一方面,有的单位,如义乌中学等,图书需要数量大、品种多,却舍近求远派人去杭州、上海等地采购。这一情况引起了当时书店副经理何煜的注意。他抓住这一问题,和书店其他同志商量研究,深入各单位调查需要和购书经费固定情况,征求对书店供应工作的意见和要求。在掌握了基本情况后,结合书店实际,提出推行“定额订购合约”。当时合约的条款共有10条,其中主要条款内容是: 1、对有组织、有固定经费的单位,经过双方协商,书店与之订立“定额订购合约”,固定双方的图书供需关系,明确每月订购书刊范围、册数和购书金额,书店保证供应。 2、书店印发的新书汇报、图书目录、招贴以及其他推广品,优先赠送给订购单位。订购单位所需的书刊,全部向书店订购。 3、书店在仓库内设有书柜,保留新书和陈列某些可能为订购单位计划外所需的图书,组织他们上门选购。 4、双方都指定专人切实做好此项工作。

当年5月,首先和有固定经费的人民文化馆签订合约。书店按文化馆购书计划向对方供应了两次图书,只有2本不合适,双方均感满意。这一办法,既方便订购单位买书并确保新书供应,又使书店能了解和掌握单位的需要与购买力,为进货提供依据,开辟了计划发行的市场。这一办法得到了县委与文教科的支持。当时县委宣传部规定,全县干部学习费除抽出部分供订阅报刊外,均可与书店订立“定额订购”合约。这一办法执行的结果:减少了存书积压(年末库存从1951年的1.5万元,减至1952年的1.3万元);增加了销售额(从1951年的年销售6.1万元,增至1952年的7.1万元),加速了资金的周转;还改变了某些单位“平时不买书,年终一齐来”的突击购书现象。 省店对推行“定额订购合约”的办法十分重视,多次派人帮助总结经验,积极组织推广。华东总分店亦在《华东发行》第53期上作了长篇详细报道,给予肯定的评价和推广。总店也向全国作了介绍。这一办法是义乌书店首创,它成为以后书店系统普遍推行的单位供书“计划发行”的雏形。

搞好农村发行

1956年,农村图书发行网形成后,全县图书发行渠道畅通。在宣传党的“八大”中,即通过这些网点顺利发行了《关于政治报告的决议》和其它“八大”文件共1.5万余册。1958年大跃进,全县实现公社化。在大跃进热潮推动下,一时浮夸风盛行。书店也盲目地对农村图书发行网点的体制进行了变革,把原已建立的各乡供销社图书发行网点40处,除佛堂书店外,全部撤销;由书店牵头,在公社的协助下,改建成公社书店34个,并下辖生产队发行员,作为基层发行力量。这一变革没有根据实际的需要与可能,单凭主观愿望大呼隆地搞,因此,书发下去大都卖不掉,款收不回来,很快造成欠款达5000余元。不久,公社书店难以维持下去,先后全部撤销,变革就此结束。

三年连续自然灾害之后,在党的“调整巩固充实提高”八字方针的指引下,书店再次与供销社合作,很快恢复了农村图书发行网点。当时货源紧张,出现“书荒”。为此,半数以上的农村发行点实行租卖结合,后又由此发展为帮助生产大队办图书室。图书室最多时全县达490多处。当时办得有名的有田心公社的鲁雅图书室,杭畴公社的缸窑图书室,下骆宅公社的白岸头图书室和东河公社的何宅图书室等。它们对活跃农村文化生活起了积极作用。

其后20年,在店社共同努力下,供销社图书发行网点不断得到巩固,从县到乡,畅通无阻。在这期间,涌现出许多先进分子。佛堂供销社书店女青年丁文英和老发行员黄樟木,楂林供销社的发行员张经棋都是佼佼者。丁文英在1977年全县农村图书发行工作会议上作了岗位练兵表演。她能在极短时间内,在500多种图书中找到被临时指定的一定数量的书本,并且准确地计算出总价,看到书名就能准确地报出定价。她的表演,赢得了与会代表的绝口赞叹。1981年,佛堂供销社书店被省店评为农村图书发行先进集体,丁文英也被评为先进个人。

随着改革开放政策的实行,商品经济日益活跃,农村市场日益繁荣。在图书多渠道发行的条件下,农村供销社向外地书店进书日益增多。有的把外地进的存书亦退给当地书店,使退货率不断上升。1985年,供销社网点退货率为12.67%;1986年上升达19.26%。这些情况说明了书店与供销社多年来实行的“经销包退”的购销形式已不适应新形势,迫切需要改革。1986年10月,经与县联社协商后,决定先在廿三里供销社进行改“经销包退”为“批销不退”的试点,将一般图书的批发折扣由12%提高到16%。通过试行,效果良好,大大提高了发行员的积极性和责任感,经济效益显著提高。次年11月,店社联合下文在全县各供销社推开,将一般图书的批发折扣统一提高到18%。改革的措施主要有:1.课本发行按原定不变。2.图书供应改由供销社到书店自行选批。3.供销社切实做到领导、人员、设施、任务(在上一年末月由店社联合下文)四落实。书店把农村图书发行工作列为工作的重点,切实做到思想、领导、人员、书源四落实。4.书店相应设立城乡批发部,负责批发、辅导、发收征订单、传递信息,扩大图书品种和重点图书备货、图书余缺调剂等。5.每年召开l至2次农村图书发行工作会议,进行总结和交流经验,表彰先进,对超销售者实行奖励等。农村发行的购销形式改革取得成功,效果很好。

虽然,农村供销社售书具有人力、场地、设备等方面的优势,但对农村图书发行,因为是微利经营,一直来是作为政治任务来承担。现在要进一步巩固发展,还需要大胆改革,于是提出了店社联营的经营方案。这样,供销社的优势和书店长期专营图书的优势相结合,即能兼取双方之长,相得益彰。通过与佛堂供销社协商后,决定在佛堂供销社试行店社联营试点。经过协商,双方签订了合同,其内容是:l,联营期限:1989年1月至1990年12月底。2,供销社每年确保分得经营图书利润4700元;但要保证提供经营场地和设备,所有权归社方。3,佛堂供销社3名职工的工作由书店安排,其工资、奖金及一切劳保福利均由书店支付,但其隶属关系和党团关系按原来不变。4,联营书店的经营权归书店,并由书店负责全部的资金和库存。5,联营书店聘请已退休的原书店经理朱师亮负责全面管理。实行批零兼营。

经过1989年一年的试验,取得了较好的效果。社会上广大读者,尤其是学校师生,对联营书店增加图书品种,改善服努态度,提高读者购书满足率,感到十分满意。全年一般图书的销售额迅速增至13万元,比1988年的5.5万元,增长了137.8%。

经过改革,农村发行工作大大加强,销售量成倍增长。如1987年全市农村销售为98万元,1989年上升到196万元,增加一倍以上。

图书发行工作是社会主义建设事业的重要组成部分,是精神文明建设的重要窗口。40年来,义乌市店坚定不移地贯彻“两为”方针,勇于开拓,不断创新,据不完整的统计,累计发行各类图书7618万册,销售金额2057万元,创利125.3万元。 通过改革,形成以国营书店为骨干,供销社为农村发行的主渠道,其它个体书店为补充的城乡图书发行流通网络。现在全市网点有:书店综合门市部1处,供销社图文部41处(其中专业书店l处),其它集体和个体书摊书亭30处。市店拥有固定资产66.64万元,流动资金5.87万元,房屋总面积有2863平方米。历年来多次被评为先进单位:1958年被省店评为图书发行先进单位;1978年被省店评为课本发行先进集体;1981年被省店评为农村图书发行先进集体;1988年在金华市“双百佳”评选活动中,被评为最佳服务单位;同年被评为义乌市“双文明”红旗单位;1989年被评为义乌市先进集体。

展望未来,前途似锦。义乌市店将更加坚定地继承新华精神,发扬艰苦奋斗和为人民服务的光荣传统,深化改革,不断进取,在新的实践中去创造新的成绩,把义乌的图书发行事业不断向前推进。

(执笔人:何维权)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222