海明威出生于芝加哥郊区的一个医生家庭

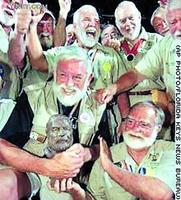

为纪念这位伟大的作家而举行的模仿秀 次年,海明威怀着年轻人的正义感和好奇心投笔从戎,随着红十字会的车队开赴意大利抗奥前线,由此揭开了他传奇式一生的序幕。在战场上他勇敢无畏,多处负伤,为此得到意大利政府的表彰。战争结束后,他带着浑身伤痕和一颗迷惘的心回到祖国,重操旧业,并开始写作。两年后,他以记者身份旅驻巴黎,结识了侨居法国的美国名作家斯泰因、庞德和菲兹杰拉德等,在创作上颇得他们的提携。1926年,长篇小说《太阳照样升起》的问世,使海明威成了欧美文坛上的新秀。这部作品表现了第一次大战后西方青年一代迷惘、颓唐的精神状态。残酷的战争摧毁了他们的人生理想,于是他们沉醉在放荡不羁的生活中,消磨自己的生命和青春。女作家斯泰因读了此书后,称海明威为“迷惘的一代”。从此,他便成了“迷惘的一代”的代表作家。1929年,海明威发表的长篇小说《永别了,武器》(旧译《战地春梦》),使他跃入名作家之列,这是一部具有强烈反战思想的作品。它通过一个美国青年亨利与英籍护士凯萨琳的爱情悲剧,表现了第一次世界大战的欺骗性和残酷性,从客观上揭露了帝国主义战争是摧毁青年一代的社会根源。亨利是又一个“迷惘的一代”的典型,作品描写了他志愿参战——厌战——反战的思想变化过程,真实感人,但又流露出人类无法逃避这场灾难的悲观情绪。作品中电文式的对话,情景交融的环境气氛渲染,已显露出海明威风格的特色。此后,海明威又写了一系列短篇小说,其中以《弗朗西斯·麦康勃短促的快乐生活》和《乞力马扎罗的雪》为最佳。前者以文笔的练、结构的紧凑而著称;后者是一篇典范的意识流小说,通过作家哈利清醒时和昏迷中两股意识的交叉流动,表现了他临终前对自己一生的反思。

为纪念这位伟大的作家而举行的模仿秀 次年,海明威怀着年轻人的正义感和好奇心投笔从戎,随着红十字会的车队开赴意大利抗奥前线,由此揭开了他传奇式一生的序幕。在战场上他勇敢无畏,多处负伤,为此得到意大利政府的表彰。战争结束后,他带着浑身伤痕和一颗迷惘的心回到祖国,重操旧业,并开始写作。两年后,他以记者身份旅驻巴黎,结识了侨居法国的美国名作家斯泰因、庞德和菲兹杰拉德等,在创作上颇得他们的提携。1926年,长篇小说《太阳照样升起》的问世,使海明威成了欧美文坛上的新秀。这部作品表现了第一次大战后西方青年一代迷惘、颓唐的精神状态。残酷的战争摧毁了他们的人生理想,于是他们沉醉在放荡不羁的生活中,消磨自己的生命和青春。女作家斯泰因读了此书后,称海明威为“迷惘的一代”。从此,他便成了“迷惘的一代”的代表作家。1929年,海明威发表的长篇小说《永别了,武器》(旧译《战地春梦》),使他跃入名作家之列,这是一部具有强烈反战思想的作品。它通过一个美国青年亨利与英籍护士凯萨琳的爱情悲剧,表现了第一次世界大战的欺骗性和残酷性,从客观上揭露了帝国主义战争是摧毁青年一代的社会根源。亨利是又一个“迷惘的一代”的典型,作品描写了他志愿参战——厌战——反战的思想变化过程,真实感人,但又流露出人类无法逃避这场灾难的悲观情绪。作品中电文式的对话,情景交融的环境气氛渲染,已显露出海明威风格的特色。此后,海明威又写了一系列短篇小说,其中以《弗朗西斯·麦康勃短促的快乐生活》和《乞力马扎罗的雪》为最佳。前者以文笔的练、结构的紧凑而著称;后者是一篇典范的意识流小说,通过作家哈利清醒时和昏迷中两股意识的交叉流动,表现了他临终前对自己一生的反思。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222