了却君王天下事,赢得生前身后名

治理河道

治河患、兴水利,是历代皇帝都十分重视的国家大计之一。营田一事,与水利相辅相成,但是更为艰难,历经宋元明,屡举屡废。怡亲王认为“水害不去,则田非吾田,尚何营?”因而对此事抱有毅然必行的态度。雍正三年冬,胤祥总理水利营田事务,他不避风寒,经过一冬春的实地勘查,从疏通河道,筑堤置闸,开引河,开挖入海直河,到区域田土疆界,开挖沟渠,他都详细规划,制成水利图进呈。经奏准,设立了营田水利府,将直隶诸河分为四局管辖。胤祥数次亲临指导,修河造田,辟荒地数千里,募民耕种。因治理京畿水利有功,赐御书“忠敬诚直,勤慎廉明”榜。还聘请南方农民教种水稻。一年初见成效,数年之后,使京畿灾荒洼涝地区,变成了千里良田。水灾相对减少。雍正五年(1727),直隶水稻丰收,北方民间不习惯吃稻米,胤祥奏请政府拨款按价收买,以鼓励农民种水稻的积极性。[2]

与此同时,胤祥还注意了解全国各地的情况,当他得知“江南水道,自河淮而外,多致浅塞”,每到雨季,河水泛滥成灾,他又奏请修复江南水利,虽未能亲自前往,他依据属下水利人员提供的资料,指导规划,也收到了可喜的成效,东南数十州县河流疏畅,获灌溉之利。

军事方面

选武官本来是兵部最重要的权力,然而事实上,雍正七年(1729)全国中低级官吏(三品以下)的铨选权却不在兵部,而在怡亲王。

雍正为了对准噶尔用兵,于雍正七年(1729)六月(另有说雍正四年),设立军需房(即军机处的前身)。胤祥及时有效地保证了转运军事供应,不仅理财有方,而且调度得宜。数以千万计的军需,概出于国库,没有向民间另行摊派。胤祥经常采取让晋商秘密购办军需的方式,和雍正配合默契,从没出过差错“挽输数年,海内未尝知有用兵之事”。

审理案件

胤祥审案,堪称善辨真伪。他主持审理大案数十次,每次审理,疑犯口供都会牵连到许多人,胤祥总是慎重从事,不轻下断语。他总结审狱的经验说:“审案的原则,先观察其(疑犯的)言语表情以洞悉真伪,假设用诚心去打动他,用合理的推断去折服他,没有得不到实情的。如果一概刑讯逼供,刑杖之下,何求不得?但这又使冤案难以平反啊”。雍正称赞他的话是“仁人之言”,命各省有司将此言科成木榜堂署,时时省览。

胤祥还承办了大量繁杂事务。雍正对胤祥极为信任,故委任他的事务也很多。如管领汉侍卫,督领圆明园八旗守卫禁兵,养心殿监理制造,诸皇子事务,雍正旧邸事务,选择雍正陵址等均交给胤祥经营。胤祥竭尽全力,事必躬亲,克尽臣弟之道。雍正夸他办过的实情:“无不精祥妥协,符合朕心。”研究雍正帝的著名学者杨启樵博士从内务府的《活计档》中发现了新的资料,揭开雍正皇帝的宫廷生活面貌。《活计档》是宫内大小工务每天每项的详细纪录,非常零碎但纪录完整,内中显示胤祥不仅负责包括烧彩漆、烧珐琅、交代宫廷画家作画,主持地图出版、镌刻雍正宝玺等等事情。

举荐人才

恪守臣道,不仅表现在礼数上,还在于敢于举荐贤能。胤祥待人接物,可谓秉持原则。他为国举贤,向雍正帝推荐优秀人才。尤其是雍正初年,胤祥向雍正推荐了很多年轻位卑的官员,这些人日后大多得到重用,像福建总督刘世明、陕西总督查郎阿、山西巡抚石麟、福建巡抚赵国麟等等,一方面,这是雍正新君,急需政治洗牌,另一方面,这些后来官至督抚的各地方大员确有其才,他们构成了雍正朝到乾隆初年整个国家官僚系统的中坚力量,有效地贯彻了雍正皇帝诸多铁腕改革政策的推进实施。

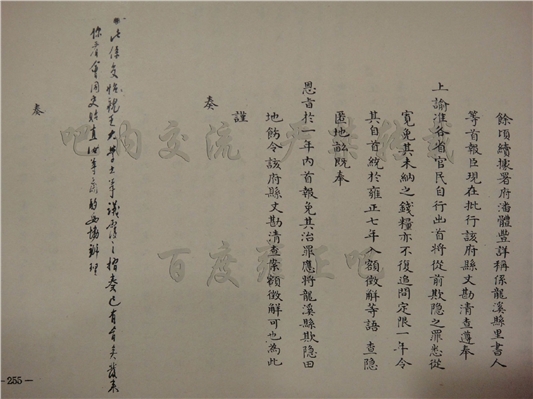

雍正帝用年羹尧主持青海军事,隆科多从中作梗,阻挠他成功。胤祥向雍正帝奏言:“军旅之事,既已委任年羹尧,应听其得尽专阃(kǔn)之道,方能迅奏功。”雍正帝听取了他的奏请,不从中掣肘,青海得以平定。川陕总督在康熙十九年就定下专为八旗子弟设置的职位,岳钟琪是汉人,得此官职招来很多人妒忌,弹劾岳钟琪的人很多,《上谕档》(手抄本)中写道:“又如岳钟琪乃不世出之名臣,而蔡珽等蓄意排陷,指为年羹尧之党,屡在朕前奏其不可信。而王(指怡亲王)恳切陈奏,谓岳钟琪才识兼备,赤心为国,必无负恩忘义之事,愿以身家性命保之”。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222