发布时间:2014-01-26 13:08:47

发布人:

南無阿彌陀佛

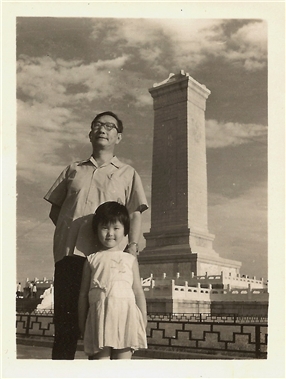

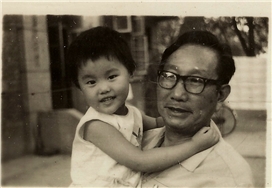

1月26日,爺爺的周年紀念。

七年前的這天,爺爺停止了呼吸,我卻在千里之外遊山玩水,渾然不覺。時隔多日才意識到,它已成為我永遠的痛。

七年後的今天,我最好朋友的父親也因同樣病癥焚灰湮滅。

但我相信,老人是滿足的。病榻上十多個月的痛苦煎熬,抵不上一雙兒女晝夜不離的呵護。每每想起,羞愧難當。

時光飛逝,身邊越來越多的親友已經走入了下一個輪回。而活著的我們,面對死亡依舊束手無策。

想起索甲仁波切說過的:死亡是個大迷霧。但至少两件事情可以确定:

其一,我们总有一天一定会死;

其次,我们不知何时或如何死。

我们不知道何时会死,所以我们以此為由,延迟对死亡的正视。就像小孩玩捉迷藏,蒙住眼睛以为别人看不到自己。

为什么我们会生活在死亡的恐怖中?

我们认为死亡来到时,会把自己投入一无所知的深渊,或变成一个全然不同的人。我们想象死后自己变成一片迷惘,处在极端陌生的环境。没有钱财,没有朋友……

想起喬佈斯那句名言:

No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there.

是的,幾乎沒有人願意死。即便死後想升天堂的人們,也不想爲了升天堂現在就去死!

也许我们害怕死亡的最大理由,是因为不知道自己到底是谁。我们相信自己有一个独立、特殊的和个别的身分;但如果我们勇于面对它,就会发现这个身分是由一连串永无止境的元素支撑起来的:我们的姓名、我们的「传记」、我们的伙伴、家人、房子、工作、朋友、信用卡……,我们把安全建立在这些脆弱而短暂的支持之上。当这些完全被拿走的时候,我们还知道自己到底是谁吗?

如果没有这些我们所熟悉的支撑,我们所面对的,将只是赤裸裸的自己:一个我们不认识的人,一个令我们焦躁的陌生人。我们一直都跟他生活在一起,却从来不曾真正面对他。我们总是以无聊或琐碎的喧闹和行动来填满每一个时刻,以保证我们不会单独面对这位陌生人…

当我们死亡的时候,万般带不去,尤其是我们如此钟爱、如此盲目依赖、如此努力想活下去的肉身。而我们的心却也不见得比我们的身可靠。只要对自己观察几分钟,你将发现心就像跳蚤一般,跳来跳去。念头会无端地冒出来。每一秒钟都被混乱席卷,沦为善变的牺牲品。如果这就是我们唯一熟悉的心识,那么在死亡的那一刻,如果我们还要依靠它,就是一场荒谬的赌博了。

一个人诞生,他的烦恼跟着一起诞生。有些人活得越久,会变得越愚蠢,因为他为了逃避不可避免的死亡,会变得越来越緊張、焦虑。有些人一生都在异想天开,痴人说梦,渴望能够长生不老,这种观念使得他无法活在当下。

我们大多数人都是依循既有的模式活着:年轻时接受教育;然后找工作,结婚生子;买房子,在事业上力争上游,梦想有个乡间别墅或第二部车。假日和朋友出游,然后,准备退休…然後,逐漸发现自己濒临死亡,结足无措。尽管我们总是说做人要实际,但西方人所说的实际,其实是无知、自私和短视。我们的眼光浅显到只關注肉欲,现代社会无情而毁灭性的物质主义便是由此产生的。没有人谈死亡,没有人谈來世,因为這会妨碍世界的「进步」……

打开电视或瞧瞧报纸,到处都是死亡的消息,请问那些因坠机事件或车祸而死亡的人,可曾想过他们会死?他们像我们一样,视生命为理所当然的事。我们不是经常听到认识的人或朋友突然去世吗?我们甚至不必生病也会死;我们的身体有可能突然垮下来无法运转,就像车子突然抛锚一般。某一天我们可能还是好端端的,隔天就病倒去世了。有时,我们需要清醒一下,真诚地问自己:

「如果我今晚就去世,该怎么办?」

我们不知道明天是否还会醒过来,或者会到哪儿去。如果呼出一口气,却再也不能吸气,就死了,就那么简单。就像西藏谚语所说的:「明天或来世何者先到,我们不会知道。」

有些著名的西藏禅观大师,在晚上就寝时,会把杯子倒空,杯口朝下放在床边。他们从来不确定隔天是否会醒过来,还用得着杯子。他们甚至在晚上就把火熄掉,免得余烬在第二天还烧着。时时刻刻他们都想到可能立刻就会死。

有些上师甚至以更严厉的景象警惕我们要认清生命的脆弱,他们告诉我们每一个人要把自己观想成最后一次放风的死刑犯、在网子里挣扎的鱼,或在屠宰场待宰的禽兽。

我们应该一再冷静地观想,死亡是真实的,而且会毫无预警地降临。诚如十二世纪的大师惹巴格坚(Drakpa Gyaltsen)所说的:

「人类一辈子都在准备,准备,准备:只是对下一辈子没做准备。」

只有懂得生命是多么脆弱的人,才知道生命有可贵。一位曾經瀕死的英國婦女接受英国广播公司的访问,她說,她过去从来没有想过,死亡竟然是如此真实,所以恐惧不已。现在她知道了,她只想对在世的人说一句话:

「认真看待生命和死亡。」

认真看待生命并不表示我们要像古时候的西藏人一样,一辈子住在喜马拉雅山里坐禅。在现代社会中,我们必须工作谋生,但不可以受到朝九晚五的生涯所缠缚,对于生命的深层意义毫无认识。我们的使命是求得平衡,发现中道,学习不要沉溺在现代生活的享受中,不要以外界活动来过分伸展自己,而是要让我们的生活越来越简单。

换句话说,在这个过度复杂的时代里,要简化我们的生活。

心的宁静就是从这里来的。宁静的心可以让你追求精神事物,以及涌自精神真义的知识,可以帮助我們面对死亡。

每个人来到世间都有他要完成和学习的东西,譬如分享更多的爱,對周圍的人、事、物更加慈悲友善,发现人生最宝贵的是人與萬物的关系和爱,而不是物质。

『我們做了哪些事,足以证明我們并未虚度人生?』

我们一生的所作所为,造就了我们辭世时的模样。

而每一件事,绝对是每一件事,都与自己的死亡有关。

科学家告诉我们,整个宇宙只不过是变化、活动和过程而已--一种整体而流动的改变:每一个次原子的互动,都包含原来粒子的毁灭和新粒子的产生。次原子世界不断在生灭,质量变成能量,能量变成质量。稍纵即逝的形状突然出现,又突然消失了,创造一种永无尽期、永远创新的实体。

除了这种变化无常之外,人生还有什么?

公园中的树叶,阅读这本书时的屋内光线,四季,天气,一天的时间,走在街上擦身而过的人,哪一样不正在改变呢?还有我们自己:我们过去所做的一切,今天看来不都是一场梦吗?与我们一起成长的朋友,儿时玩耍的地方,我们曾经信守不渝的观点和意见,全都抛在脑后了。此时此刻,阅读这本书对你似乎鲜活真实,但是,即使是这一页也很快就变成记忆了。

我们唯一真正拥有的是「当下」,此时此地。

我們是否每一刻都记得我自己在步向死亡;每个人、每一样东西也都正在步向死亡?

我們是否能夠因此时时刻刻都以慈悲心对待一切众生?

我对于死亡和无常的认识,是否已经迫切到每一秒钟都在追求开悟?

如果回答都是肯定的,就算真正了解无常的真理了。

到过这里的访客更多>>

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222