林墩

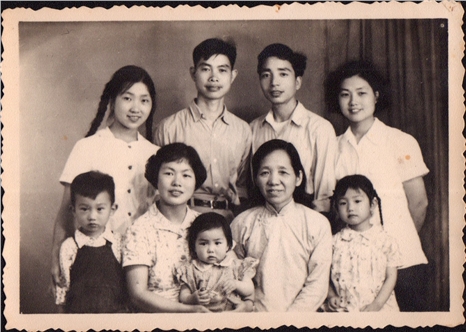

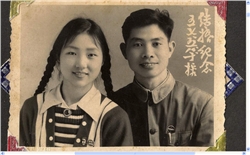

记得七十年代初期,我们家曾经在林墩生活了一年多的时间,我家小弟就是父母在那时留下的“纪念品”。

林墩距离公社与大队的距离分别为10公里与3公里,大队到林墩的公路当时还正在修建中。当年我们落户林墩时.一家四口和所有的家当只用了一部“手扶拖拉机”,由于道路的崎岖不平,我们全家还好几次不得不推着拖拉机前进。

当时的大队书记是林墩人,他将自己新建的一处房子暂借我们居住。卧室大约有10平方米左右,从卧室登上竹梯还可上到与卧室相同面积的阁楼,但好像平均高度只有1.5米左右(木质住房的瓦片屋顶);厨房与客厅大约有20平方米。

倚山傍水的林墩当时还没有电灯,农家的夜晚几乎是以“松明”点灯的,所以他们的房子大都被烟熏得“黑不溜秋”。印象较深的是:他们很多家庭的几代人:几乎都共用一床不知用了几代人的土布棉被,又脏、又硬。很多人“一年四季”就是一身衣服,在“下霜结冰”的寒冷季节,火笼就是他们主要的御寒工具。

如果进了他们的家门,一股“臭鸡蛋”的气味让人窒息(后来闻多了也就没感觉了),那是因为他们习惯将“马桶”放在室内.又从不清洗,种菜浇粪时卧室就变成了他们的“肥料仓库”,在那里随处可见蛆虫“悠闲漫步”的痕迹;而公共厕所则是在四面透风的茅草房里:在一个大木桶的中间放上两块木板...农民们一般都没有用“手纸”的习惯(呵呵..不好意思细写),真是一幅人和自然和谐相处的景象。

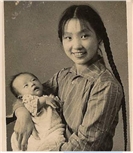

那里的小孩不是从小就有“童养媳”、就是从小就做“童养媳”。从婴儿时期开始就与自己的“青梅竹马”同床而戏直到“怀孕生子”。因此,大都是刚知道“结婚”是怎么回事就已经当上了父母。记得有一天早晨我们刚听到婴儿出生时的啼哭,下午就看到产妇“一如既往”地“下地干活”了。后来听说当地的妇女生孩子:产妇自己就是“接生婆”...她们的祖祖辈辈就是这么繁衍生息的。

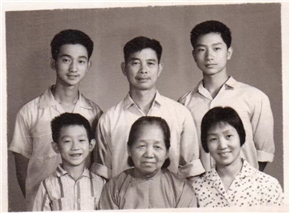

我大弟曾在林墩念初小(村里学校的最高教育只到小学三年级),记得有一次我父亲问大弟:你期考成绩在班上第几名?大弟说:第三名。我父亲说:不错、不错!..呵呵..直到好久以后才知道:我大弟“第三名”的成绩在年级的名次却是倒数第一名...。我10年后以“县委(社教)工作队员的身份又回到了父母当年下放的地方,我大弟当年的老师已经是杉口学校的校长了。当我告诉他:他当年全班成绩第三名的小学生:如今已经是上海交通大学二年级的学生了,魏老师知道后感到了非常高兴。

我父亲在林墩的一年多时间里,可以说是“无所事事”。当时又恰逢我妈怀孕,家里养了几十只鸡和两个小白兔,喂鸡、拔兔草、砍柴、洗衣做饭就是我爸所有的生活内容。每逢星期六的下午,我爸与大弟一般会在村口等待:从20里外的学校回家后的我.再与他们一起上山砍柴,星期天的下午又在村口目送我“步行返校”。

几十多年过去了,我喜欢“走路”的习惯大概就是那时养成的。以后念高中时:家与学校的距离大约是15公里,也就是说:我每个星期都得步行60华里、还得携带一个星期的大米与“咸菜”(学校食堂只蒸饭不卖菜)。这就是我学生时代留下的一段“美好的回忆”。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222