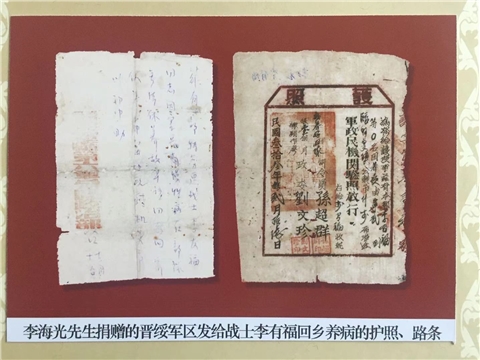

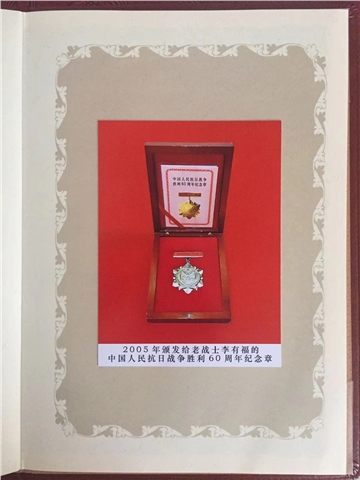

苦乐母亲(李海光)

2007年第二期《湫虹》上,我以《刚柔父亲》一文展示了家父于国于家刚柔相济的一生。今以拙文《苦乐母亲》作为姊妹篇,再叙家母一生的苦乐,表达对天下母亲的无限景仰。 —— 题记

苦乐母亲

口述:李海光 执笔:李希望

2008年是令中华儿女荡气回肠的一年:祖国母亲饱受了家破人亡的汶川大地震的苦难,品尝了美妙绝伦的北京奥运会的欢乐。

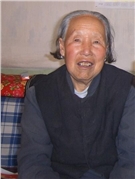

2008年11月1日是令我刻骨铭心的一天:我的母亲骤然与世长辞。这天是农历十月初四,母亲艰难地吃完了最后的早餐,静静地依偎在轮椅上,目不转睛地盯着为她输液的准备工作。9时30分,她老人家头歪手软,闭上双眼,跳跃了79年的心脏戛然而止。

噩耗使子女们惊慌失措,从县城到老家虽然只有三十公里的柏油省道,但不管这时的车速多快,总觉得如隔千山万水,欲速则不达。“泪飞顿作倾盆雨”的我满脑子都是与母亲最后相聚的瞬间:

昨天,十月初三。我照方买了为母亲活血化瘀的七天疗程的药品,与二姐回到老家给母亲输液。中午一点钟,原本背对着我们躺在护理床上的母亲,忽然转过身来,深情地凝视着不能天天守在她身边的儿女,欲言未语,双眼噙泪。一时找不到恰当语言安慰老人的我只能以泪洗面,回应生我养我爱我疼我恨我的母亲。母子面面相觑,泪诉衷肠。母亲挂在脸上的两串泪珠,饱含了对子女为她减轻痛苦的感激,闪烁着见到亲生骨肉的欣慰,透露出面对死亡的畏惧,表现着珍惜生命的坚强……

终于回到母亲身边时,我惊奇地发现:体温尚存的母亲面容安详,胸脯上缀着两滴汗珠,那是与死神搏斗时痛苦难忍的遗迹,更像昨天与儿诀别时未曾流尽的眼泪。

母亲魂归极乐时留在胸前的汗珠,多年来一直在我心中“倒海翻江卷巨澜”,久久难以平静。

两颗晶莹的汗珠,似母亲絮絮叨叨的美丽冒号,不时向我倾诉着老人对子女媳婿孙甥的思念与关爱。

两颗晶莹的汗珠,是母子阴阳两隔的讨厌分号,它将血浓于水的人间亲情切割到两个世界,子女对母亲的思念,只能梦里再现。

两颗晶莹的汗珠,像母亲苦乐一生的不朽句号,老人家带走了所有的艰难困苦,却给子嗣留下了幸福、平安、和谐、快乐。

母亲一生苦乐相伴。幼时乐而无苦,童少苦而不乐;青壮之期有苦有乐,苦中生乐,乐中有苦,苦是乐的过程,乐是苦的结果;中年虽苦犹乐,苦尽乐来;至老苦多乐少。母亲的一生就是一曲饱含苦乐的动人绝唱。

1930年3月10日(民国十九年二月十一日),母亲带着对世界的无限憧憬和美好向往出生在山西省临县五区(现白文镇)前花畔沟村的殷实农民家庭。祖居山沟的外祖父兄弟二人,外祖叔父也已成家。母亲作为曹家的第一个孩子,像一朵美丽的茉莉花,给曹家带来了无限的乐趣,两家人疼爱有加。母亲的幼年生活在外祖父母和久未生育的外祖叔父母的百般呵护下,无忧无虑,温馨浪漫,充满了甜蜜的童趣。

短暂快乐的幼儿生活稍纵即逝。未满六岁的母亲突然遭遇了塌天大祸:外祖母撒手人寰。如果说幼年丧母的伤痛还可以修复的话,那童年遭逢后娘的凄苦无疑是在刺骨的伤口上撒了一把盐。生活在继母阴影下的苦楚,是母亲一生挥之不去的心灵伤疤,及至花甲、古稀、耄耋的她,偶尔提及后妈,都会情不自禁,老泪纵横。在封闭的乡野山村,后娘的蛇蝎之举深深地伤害着孤苦年幼的母亲:吃不饱、穿不暖,早起、晚睡,小孩子还得干大人的活,稍有不慎就会拳脚相加。继母的辱骂胜过乡野泼妇的淋漓,恨不得一句将无助的母亲咒死。母亲每天被打骂的次数比吃饭的次数要多。“没妈的孩子像根草,离开妈妈的怀抱,幸福哪里找?”每逢身心遭到非人的折磨,伤心欲绝的母亲只能逃到叔祖父家里避难、诉苦。

1944年初,继母为了拔掉眼中钉、心中刺,将母亲草率许配给牛车沟村的H姓人家。幼稚的母亲原以为嫁人可以改变自己的命运,谁知逃出虎口,陷入狼窝。母亲的第一个孩子年仅三岁就夭折了。丧子的伤痛不仅没人抚慰,相反,迷信的公婆对母亲产生了怨恨,横挑鼻子竖挑眼,冷落倍至。寄人篱下的母亲熬明搭夜,生火做饭,喂猪打狗,耕种锄收,做在人前,吃在人后。 饥饿难耐时,母亲瞒着公婆与后妈,翻山越岭,悄悄跑到叔祖父母家里才能吃顿饱饭。发现侄女生活异常艰难的两位老人蒸了玉米面疙瘩则送到牛车沟村接济母亲。

1948年冬,母亲横位难产。婆婆不是求医救治,而是当着危难中的母亲,和家里人算起账来:请人接生与重娶媳妇比哪个花费更少?当她们终于觉得还是接生便宜时,才花四升小米请了白文村崔姓的接生老婆婆,用秤钩将婴儿拽出。

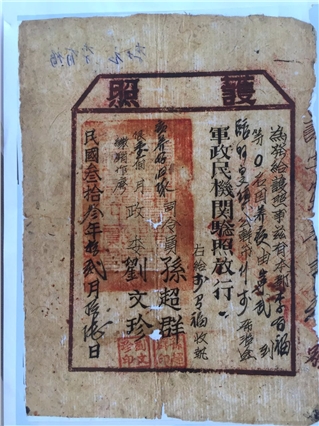

难产中婆家人几乎丧失人性的言行举止,让母亲萌生了摆脱不幸婚姻的念头。1949年,当中国共产党走向北京,着手建立中华人民共和国的时候,母亲踏着共和国诞生的韵律,徒步赶到县政府,办理了离婚。这一天,天格外高,云格外淡,阳光格外明媚,大地充满了生机,母亲像饱经沧桑的旧中国一样,脱胎换骨,获得了新生!这一天,成了母亲一个甲子的甜美记忆,老人家似乎非常愿意回忆这一天。每逢说到这一天,母亲脸上总是洋溢着心满意足的微笑。

砸烂不幸婚姻桎梏的母亲自由选择嫁到白文村的李家,与我的父亲组成了新的家庭。这是一个苦寒的人家,兄弟五人,都当过兵,寡居的祖母挂念南征北战的儿子,哭瞎了双眼。其他伯叔成家另过,我的父亲与祖母组成孤儿寡母的穷家。千里冰封、万里雪飘的时节,靠近锅台的水瓮里也会结冰。对母亲来说,独立自主的新家,物质虽然缺乏,但精神上是快乐的。对美好生活向往已久的母亲衷心支持父亲从事党团、民兵工作,悉心照顾生活不能自理的婆婆,精心重建自己一贫如洗的家庭。

外貌与八七版电视连续剧《红楼梦》中贾母的扮演者李婷相似的母亲,身材高大,体格健壮,力气可与男劳力媲美。童少时的苦难经历,给予她吃苦耐劳、坚忍不拔、敢挑重担、与命运顽强抗争的男子汉性格。

作为女中丈夫,母亲把后娘的虐待和旧公婆的冷落化作了对新生活的孜孜追求。土改时分得的田地成了母亲施展才华的舞台,春播、夏锄、秋收、冬藏,她用汗水润物无声地浇灌禾苗,收获希望。农耕虽然辛苦,但对于由奴隶到将军的母亲来讲,却是苦中有乐,乐在其中,乐此不疲。

更叫母亲乐陶陶的是,五六十年代,父母成功生育了四男三女。每个掌上明珠的出生,母亲都要经历痛苦的煎熬。且不说十月怀胎时仍不能耽误缝补浆洗、养鸡喂猪、磨面碾谷、担水扫院,单是临产时的焦虑、阵痛,简直叫母亲小死一回。旧时农村生孩子要把炕上的被褥、席子全部卷起,土炕上摊上草木灰当成产床。母亲无一例外地在这种愚昧落后的生育环境中,孕育生命,造就了我们。生育时,母亲无缘享受亲娘与婆母的服侍,由邻居服侍到产后第三天便自己侍候月子,一天熬几顿米汤,每顿两大碗米汤里只下一小酒盅小米。清可见底的米汤伴着苦菜下肚,令母亲一身虚汗,但她却用优质的母乳滋润着儿女们的心田。期间,我的母亲同湫河两岸的所有母亲一样,经历了合作化、大跃进、浮夸风、返销粮、代食品、浮肿病的严峻考验。但母亲在缔造生命的过程中,“不管风吹浪打,胜似闲庭信步”,更多的是享受快乐的体验、甜蜜的痛苦、自豪的喜悦和希望的憧憬。

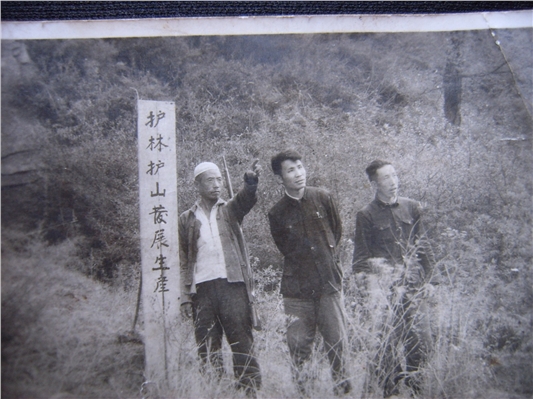

在社会物质匮乏、家庭缺吃少穿的苦境中,要将年龄仅仅相差两三岁的一群孩子健康地养大,父母花费的心血可谓车载斗量。尤其与众不同的是,我的父亲于1958年从白文乡的团干被派到30华里外的南坪山上创办林场,一去就是23年。母亲从此承担着双倍的责任,既是娘,又当爹,其间的酸甜苦辣咸绝非凡夫俗子所能担当。随着子女们日渐增长的衣食住行的需求,母亲终日处于早愁穿晚愁吃的苦恼之中。在双亲千方百计拉扯子女长大的过程中,母亲承受了别人未曾承受的苦,但也收获了别人不易收获的乐!

20世纪70年代初期,吃居然是我们家最难破解的课题。家里每年养头猪,成猪交售给国家后,补贴30公斤秕高粱作为猪饲料。父母亲恳求粮站把这么多的高粱换成四麻袋红面箩头。箩头搬回家后再用粗箩子过箩,糠渣喂猪,带碜的粗箩面就是一家人的主要口粮,蒸成擦尖,拌成糊糊,虽然吃时带碜,便时干肠,但总比瓜蔓、榆树叶、枕头中秕谷要好吃多了。比粗箩面更叫人心有余悸的是烂山药蛋面。母亲从地里捡回的冻、烂山药蛋,晒干后碾成面,蒸熟吃了,不等放下碗筷,恶心呕吐随之而来,吐了刚吃的不算,就连肚里仅有的旧存也一扫而光。呕吐时,双眼落泪,想必是食物中毒了。

七个孩子每年要过七个生日,母亲就得为难七次。没有好吃的给孩子过生日,让母亲非常歉疚。给谁过生日,母亲只能在一锅红面汤中,先给谁舀一碗相对稠点的,让你头份头水吃,其他孩子无论大小,只能眼盯着稠汤,心里羡慕。

清汤薄水能否吃饱成了全家人的心病。不懂事的孩子们养成了舀饭时争先,吃饭时恐后的抢吃习惯,唯恐吃慢了,再连清汤汤都轮不到。慈祥的母亲则相反,端上碗饭磨磨蹭蹭,着意到邻居家串门,等孩子们都放下碗筷,锅底有时已经见天了。母亲只能舀上半瓢水,涮涮锅盖、锅边、杓子和碗,热成一碗汤,放点咸盐,喝了充饥。掉在锅台的饭粒,她都用手指一一粘起来吃。严重的营养不良,导致缺乏维生素的母亲每年夏天嘴唇溃烂,吃饭喝水时刺痛难忍,唯一的办法就是捡来包水果糖的“玻璃”纸纸贴在嘴唇上隔热减疼。

“一口吃的”困扰母亲多年,使她形成了好食物保存到过期、变质、霉烂还舍不得吃的陋习,但也养成了先人后己的优良品质。家里有点好吃的,母亲要珍藏起来,让恩重如山的外祖叔父来了吃。届时,母亲哄着大孩子拖上小孩子到院外玩耍,免得老者尴尬难咽,小者垂涎三尺。1974年夏天,我的大姐订婚,母亲思之再三,把日子商定在农村人吃新麦子面“尝新”的农历六月初六,让亲家的白面一顶两事。更叫人感慨不已的是,四个男孩子,母亲只让最大者和最小者赴订婚“宴”,居中的二哥和我留在家里尝新,少费了亲家的一二斤白面。

为让子女衣能遮体,母亲付出的辛苦更是难以言表。粗布年代,一件衣服从撕棉花、纺棉线、机线、穿梭、织布、浆洗、染色、裁剪、穿针、引线、缝合,母亲一条龙作业,纯手工锦绣,针针线线凝聚了母爱万种。

每年冬来,母亲有半个月迟睡早起的特殊经历。那年月,秋末冬初,孩子们穿的仍是夹袄裤。入冻时,头天晚上,孩子睡了,母亲将脱下的夹衣服洗净晾出后,撕棉花。当棉花撕成薄厚均匀的片片,摞成一摞时,搭在外面的夹衣已冻成僵片,拿回来铺在滚烫的炕上,母亲才得以短暂躺下,但不时要揣摸压在身底的湿衣服是否干了。“东方欲晓,莫道君行早。”眨眼到了第二天鸡叫前,母亲赶紧把半干夹湿的夹衣烤干,开始转入棉花,走针引线,整边压角。天亮时,一件棉衣诞生了。睡梦初醒的孩子惊奇地享受棉衣的暖和,却不知彻夜难眠的母亲该有多么辛苦啊。难道不熬夜就不能转棉衣吗?不能!每个孩子除了身上的衣服,没有余外的,一个孩子的棉袄、棉裤只能是分两个晚上突击。次年清明时,掏出棉花,便是夹衣。

做鞋是针线活里最辛苦的。做七双鞋几乎要用一年时间。春天,母亲就要开始捻纳鞋底用的细麻绳。麻皮和铁兔与母亲形影不离,无论是走亲串友,还是田间休息,一片片麻皮在铁兔的高速旋转中拧结成一束束麻绳。夏季,将破旧衣服和碎布头洗净、扯展,抿成袼褙。深秋,要将袼褙打削成千层的鞋底和精巧的鞋帮,裱上面子。闲冬,一场做鞋的“马拉松”开始了。纳鞋底最愁人,每一个针脚,丈二长的麻绳来回穿梭两趟。每紧一针,母亲的手背就会勒出一道细痕来。纳一对鞋底,几千个针脚,母亲的连心手指要被针尖扎伤无数次。夜深人静的时候,豆大的油灯旁,母亲不厌其烦地重复着同一个纳底的动作,麻绳穿越鞋底的“沙沙”声,与孩子们熟睡的气息声共鸣,那是给母亲鼓劲的美妙音乐。由软布头打磨成铁板似的鞋底时,母亲如释重负地弹敲一下,吧吧地响。除夕夜,七双新鞋齐刷刷地摆在一条长板凳上,像一排整装待发的军舰,停靠在母亲心血的港湾,那是穷家薄业的人家最靓丽的春节风景线。

母亲的吃苦耐劳在白文一域内妇孺皆知。有农村生活经历的人都一清二楚,工分就是家庭生活的坚实基础。有了工分,才能分得口粮;按工分分粮,更体现出工分的重要;有了多余的工分,年终分红时就能收获现金。男女劳力奔命于大地之间,面朝黄土背朝天,唯一的企盼就是多挣几个工。母亲视工分为生命,常常突破自己的体能极限,超负荷劳作。

开春播种,身大力不缺的母亲主动请缨,扶犁、撒粪、点种,与男劳力同工同酬。入夏锄苗,男社员一垄,母亲也一垄,齐头并进,毫不逊色。秋收会战,计量记工,他人担背九十九,母亲不少一百斤。冬时修地,母亲拉车驾辕,手中的小平车跑出的是人家第二咱第一的速度。舍命挣工使母亲成为生产队的劳动状元,队里选拔她当妇女队长,有可能成为申纪兰、郭凤莲的母亲,自知自己这条蔓上吊着一串嫩瓜儿儿,难以跑前涉后组织妇女生产劳动,便婉言谢绝了。

秋天是收获的季节,生产队在场里分粮食,地里分瓜菜,每次都需要三两个帮手往过称的容器里装粮菜,母亲忙碌的身影时常出现在多挣几分工的帮手中。当其他社员满载着劳动果实回到家里享受家庭快乐时,母亲才开始自己的“蚂蚁搬家”。

1979年秋假,当我从临县一中回到村里,听说母亲又在地里当帮手,便沿着别人回家的路线逆向去寻找时,一幅永生不能忘记的农妇负重图展现在眼前:夕阳的余辉散落在黄土高坡,孤零零的母亲是所有暮归者中的最后一人。一担山药蛋满到笸篮系上,用蒿草拧成的绳子圈着;一帆布袋山药蛋直挺挺地用背绳捆着,靠脊背的一面垫着一团蒿草。母亲背着布袋,走到息背的土堎上放下,疾步返回去担笸篮;担上担子超过布袋一段后放下,再返回去背布袋。如此循环往复,布袋、笸篮要互相瞭见,不能出了母亲瞻前顾后的视线。

远远地望着腰身疲倦得不再挺拔的母亲,我下意识地停下脚步,却失去了替母亲担背的本能。当母亲发现我的迟钝后,担着担子停住了脚步,抹一把满脸的汗水,咽下了不易察觉的辛酸,刻意露出轻松的笑容,递给我留有体温的钥匙,以赶快回家开门为借口将我支走。

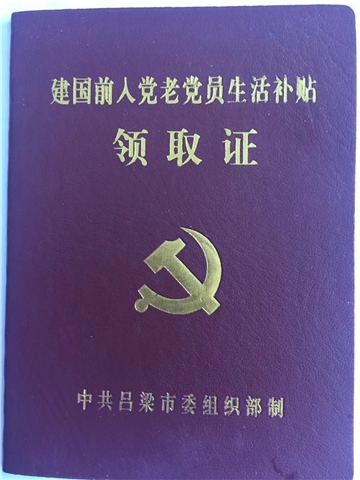

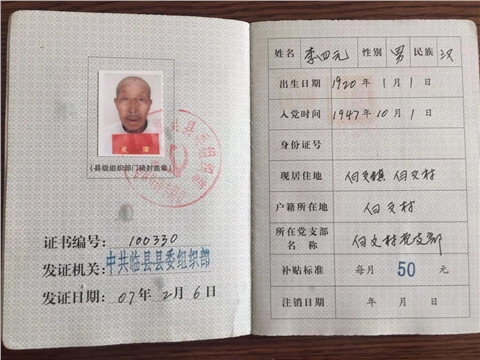

苦心孤诣的母亲一生默默无闻地劳作,奥秘在哪里呢?只字不识的母亲深知农耕生活的苦累,更懂得知识改变命运的道理。她一辈子受苦受累,正是为了子女能在一生中享福享乐。当别人家的子女陆续跟上队里挣工,减轻父母压力的时候,我们家的成年子女仍泡在书堆里寻找鱼跃龙门的捷径。正像我在《刚柔父亲》中所述:父母“一生最得意的作品是生育了七个子女,全培养成国家干部,都取得大专以上学历,在不同的岗位上为和谐临县做贡献。”父母亲“最大的奢侈就是让子女上学,这是他们一生奋斗不息的动力源泉,以苦为乐的精神支柱。”“临县、吕梁、山西不乏优秀的农民父母把子女培养成出类拔萃的人才,但全家子女一个不落都能走出大山的,恐怕也是凤毛麟角。”

“待到山花烂漫时,她在丛中笑。”让积劳成疾的母亲乐不可支的是子女们学有所就。母亲曾告诫与自己一样特别能吃苦的邻居媳妇李青娥:“有劲也要省着用,小心老了寻上。”一句朴素的衷告,苦口婆心,振聋发聩,折射出母亲为成全子女而不惜牺牲自身健康的伟大精神。除此以外,母亲宁肯把一切的苦难、委屈、辛酸藏在心里,也要让子女们专心致志地读书成才。

用心良苦的母亲啊,您劳苦功高,叫儿仰视才见!

儿女们都成家立业后,父母随时都会收获来自各个渠道的吃、穿用品,再不用为吃饱穿暖劳累发愁了。但孙子外甥对母亲的拖累接踵而至。已经衰老的母亲再次把孙甥扛在肩上,搂在怀里,挂在心间,牵手益智教迈步。老人家从来未把哺育婴幼时的起早贪黑、劳心费机放在心上。但孩子回到父母身边时,媳婿能不能亲到手上成了母亲食乏味、睡难眠的心病。这种寝食不安的苦闷,非经隔代亲的人恐怕难以理解。每逢子女们带着孩子回到家里时,母亲那苦尽甘来的快乐溢于言表。有心人不难从母亲喜悦的笑痕中读出父母的寂寞、孤独和牵肠挂肚来。孤寂中的父母岁时节日又开始了新的忙碌,以寄托对子女孙甥的念想。从春节这天起,母亲就望眼欲穿地盼望着晚辈的回来。面额虽小但版式最新的压岁钱早早地码在炕头,一天几次清点划算,生怕缺少一份。得悉各家子女集结回家拜年的喜讯,母亲起个大早,把所有好吃好喝的摆上桌子,期待着孙子外甥一扫而光。

二月二龙抬头,母亲会给各家捎来五色豆类、小蔓菁,供家家煮豆子,敬龙王。

清明节,母亲摊黄煎、捏燕燕、蒸蛇蛇,家里像开了熟食加工厂,气流淌水。当香喷喷的黄煎、整串串的面燕和活脱脱的盘蛇送到子女手里时,母亲又走完了一次为子女消灾免难、寄托美好愿望的长征。

五月端午,黄色的软米、红色的枣子、绿色的苇叶、褐色的马莲在母亲那双长满老茧的手中包成三棱锥型的粽子。当余热未散的粽子传递到子女们家里时,手有余香的母亲仿佛感到媳婿们尝到粽子时的赞许。

七月十五中元节,晚辈们都会收到精美的白面“大人人”,那上面倾注着母亲祈求人人平安的朴素理想。

八月十五中秋节,母亲焦急地等待着子女家送来象征团圆的月饼,那不是为了满足自己一时的口福,而是从中窥测各家是否团结、和谐、幸福。

进入腊月,母亲为各家备办的年货就更繁杂了:捣上一碗黄豆钱钱,磨上一罗玉米面薄,焙上一盆暖肚的油茶,酿上一壶和胃的米酒,称上几份炒过的莜面,碾上几斤软米糕面,擀上几把宽心的豆面……

收秋打夏时,母亲不是想方设法给子女们捎上几斤豆角、山药蛋,就是送来几颗云瓜、西葫芦。东西很可能量小质差,甚至运送费用比东西本身还贵,但母亲把这个牵系的过程当作与子女亲情交流的平台,通报自己健康快乐的邮件,呼唤子女常回家看看的短信,告诫子女家里仍有人牵挂的电话。

当我们簇拥着父母走进衣食无忧的新世纪时,母亲这部七十年来未曾休检的永动机遭到了不节制付出的报复,出现了一系列故障。先是腿关节变形、风湿,继而小脑萎缩、梗塞。尽管治疗不曾间断,但这些可恶的疾病使母亲饱受病痛之苦,由行走不便,发展到托手杖、拄双拐、坐轮椅,最后躺倒在护理床上。

俗话说:儿行千里母担忧!以我对母亲的一知半解,却是:离别虽半步,即是天涯。已经被疾病困扰的母亲,心里仍在惦念漂泊在外的骨肉。母亲病情日重,在外的子女回家探望照料的次数逐渐增多,同样离别对母亲的折磨也在增多。先前,托着手杖的母亲总要跟着你走上一程,送到交叉路口;稍后,双拐支撑着母亲站在大门外,目送你走出她的视线;后来,察觉到你要走时,母亲就提前动身,艰难地挪到院里,依依不舍地盯住你走出大门。此情此景正应了唐代诗人韩愈的诗句:“白头老母遮门啼,挽断衫袖留不止。”被“囚”在老宅的母亲阅尽人间春色,此时却几乎与世隔绝了。散落在外的亲人啊,你可曾体察到母亲度日如年的恓惶可怜?!

母亲的小脑萎缩了,她把睿智的思想给了你;母亲的面容苍老了,她把美丽的青春给了你;母亲的眼神暗淡了,她把晶莹的双眸给了你;母亲的语言含糊了,她把雄辩的口才给了你;母亲的双手粗糙了,她把灵巧的十指给了你;母亲的双腿残疾了,她把健壮的体魄给了你!

2006年中秋节后,我的父亲被确诊为肝癌晚期,冬至前一日升天。在为父亲准备后事时,母亲说到自己百年后其它不羡,就羡块碑。这是77岁的母亲一生唯一一次向子女提出小小的要求。不!这根本不是什么要求,只是说明了自己简朴的愿望,而且表达得非常委婉、柔和。当我们将碑样照片展示给已经离不开护理床的母亲时,老人家乐意地笑了,笑的异常灿烂。

为子女耗尽心血、劳断筋骨的母亲长眠于地下,化作了山脉,再也不用受苦受累了,永远地休息了。吴刚捧桂花,嫦娥舒广袖。父母亲合葬礼上的几副挽联,正是母亲苦乐一生的真实写照:

耕种太阳,力胜须眉,隐忍百般辛酸,点点滴滴,心血结晶子孙富贵;

缝补月亮,缜冠巾帼,倾泄万种至爱,针针线线,巨手锦绣儿女前程。

雕琢儿女,调理家庭,天下奇女子;

研磨晨昏,蒸煮艰难,世上苦人儿。

严父刚柔惊天地;

慈母苦乐泣鬼神。

今天,子女们可以告慰母亲的是,她的遗愿在她仙逝后的百日祭礼上得到了尽心竭力的实现,兽头、龙柱套装的草白玉碑身上,阴面撰刻着红色的碑文:

父母深恩,天高地厚,勒石铭记,千秋永志。

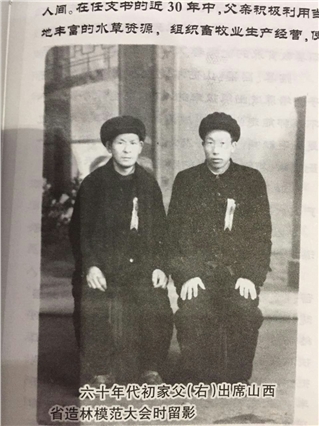

父,民国十二年十一月二十二日生,丙戌年十一月二日逝,享年84岁。

母,民国十九年二月十一日生,戊子年十月四日逝,享年79岁。

父,无缘识丁,打工糊口,从军抗日,入党许国。中年受命退职,拓荒南坪。三十载中共支书,所治山村,林茂粮丰,为湫川之典范。父性刚柔,仗义执言,泰然危难,体贴己出,呵护兄侄,济助弱小。

母,幼失亲娘,少逢乱世;既入李门,侍奉失明婆母,哺育成群儿女;中壮之期,担纲家是,操持有序,耕种锄收,力胜须眉;老来病扰,难得康健。母伴苦乐,千辛万难,付诸笑谈,劳累当蜜,喜形于子孙忠孝仁义。

双亲并肩,农耕立业。钟爱膝下,供读不怠。四子三女,俱跃龙门。为生存计,严父别家 治村,忍耐寂寞,劳心费机;慈母守家帅子,耕种太阳,缝补月亮,承载双倍之重负。严慈相依,财耗于传道之校堂,力尽于子弟之事业。李氏由耕而读、由民而吏,不逊于乾坤之转换。子女前程,皆父母巧手锦绣;后辈富贵,乃严慈心血结晶。

忠于国,孝于亲,爱于子,恩于人,安于贫,尚于礼,睦于邻,喜于和,讷于言,敏于行,光于前,裕于后。此父母不朽之遗产,子女孙甥当代代传承!

碑的阳面,与父亲光讳并列着母亲熠熠生辉的尊姓大名:曹桂娥!

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222