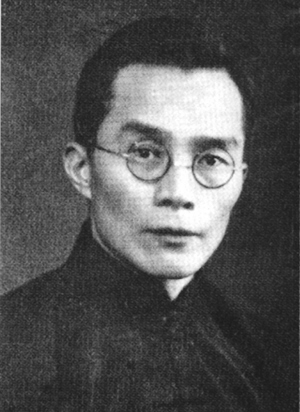

梅贻琦的选择

在清华的校史上,有一位校长与北大校史上“大名鼎鼎”的胡适校长卒于同年,这就是梅贻琦。梅贻琦自1914年由美国吴士脱大学学成归国,即到清华担任教学和教务长等多种职务。1931年,梅贻琦出任清华校长,自此后一直到他在台湾去世,一直服务于清华,因此被誉为清华的“终身校长”。不过,不要因此就以为清华的校长是好当的,情形恰恰相反,

梅

梅出长校长的时候,国内情势风雨飘摇,学潮起荡,尤以北大清华为甚。以清华来说,驱逐校长的运动可以说是此起彼伏,但是无论什么时候,清华的学生们的口号都是“反对×××,拥护梅校长”。梅贻琦为人重实干,时人称之为“寡言君子”,有一句话可以作为佐证,他说:为政不在多言,顾力行何如耳。在他的领导下,清华才得以在十年之间从一所颇有名气但无学术地位的学校一跃而跻身于国内名牌大学之列。

与胡适相比,梅贻琦显然没有“暴得大名”的胡博士那么风光,他的一生仅仅做成了一件事,那就是成功地出长清华并奠定了清华的校格。据陈岱孙的说法,这主要集中体现在两个方面:一是师资人才的严格遴选和延聘,这是“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”的具体表现,这句话近年来也常为时贤所征引;二是推行一种集体领导的民主制度,具体的体现就是成功地建立了由教授会、评议会和校务会议组成的行政体制。不过,历史自有其可玩味之处,“诸君子名满天下,谤亦随之”,独有梅贻琦在身后赢得“翕然称之”、“胥无异词”。清华校史专家黄延复先生在“比较广泛的材料收集和研究的过程中,一直抱着‘苛求’的心理”,搜寻人们对梅的“异词”或“谤语”,但却迄无所获。这也证明了“翕然称之”、“胥无异词”所言不虚。

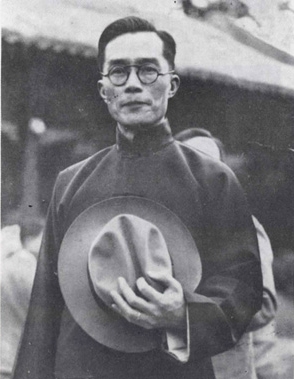

1948年底,傅作义将军息兵,共产党军政人员开始驻入北平。梅贻琦和当时许多大知识分子一样,面临着走还是留的选择。关于这一点,许多人的记忆并不相同。据梅的学生袁随善回忆,大概是在1955年,梅贻琦和夫人韩咏华路过香港,主动地跟他说起当时离开的情形:“1948年底国民党给我一个极短的通知,什么都来不及就被架上飞机,飞到南京。当时我舍不得也不想离开清华,我想就是共产党来,对我也不会有什么,不料这一晃就是几年,心中总是念念不忘清华。”不过,在别人的笔下,同一情形却有另一番描述,梅贻琦离校那天,当时也在清华任教的吴泽霖教授在学校门口碰见梅,吴问梅是不是要走,梅说:“我一定走,我的走是为了保护清华的基金。假使我不走,这个基金我就没有办法保护起来。”叶公超是清华当时知名的教授,和梅的接触比较多,他对于梅贻琦的评价,大致是可信的。从梅贻琦的为人来推测,他是不大可能“什么也来不及就被架上飞机”的。

梅

梅

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222