永远的连老师-学生胡戟

1958年我们上高三,那一年学校开始分文理科分班。高三一共六个班,分出一个文科班,我们成了一零一中历史上第一个文科班。学校安排连树声老师给我们上语文课,并当我们的班主任。他毕业于北京师范大学中文系,那时候大学没有硕士、博士,本科毕业已是最高学历。北师大钟敬文教授一直想调他过去,一零一中不放。那时连老师已有多年的教学经验,后来他是北京市高级教师、第一批中学的语文特级教师。能受教于连老师,是我们的幸运。连老师虽然只教了我们一年,但是成为我们终身的最好的老师。

连老师给我们上的语文课非常精彩,讲《蝶恋花》等诗歌,让我们听得如痴如醉。因为老师认真讲评,我们都喜欢上了作文课,培养了提起笔就思绪澎湃,保持终身的写作情趣。更喜欢早点名,每天早上20分钟,每次连老师总是给我们海阔天空的讲各方面的知识。那一年连老师才32岁,他优雅的谈吐,渊博的知识,给我们诠释了老师的意义;身体力行,示范了“学高为人师,身正为人范”的榜样。老师在我们面前总是和颜悦色,温文尔雅。从不训斥我们,没有批评过谁,甚至连督促学习的说教也没有,只是用他自己的博学多闻来感动我们,教我们在知识的海洋里寻找乐趣,培养起我们热爱学习的自觉性。

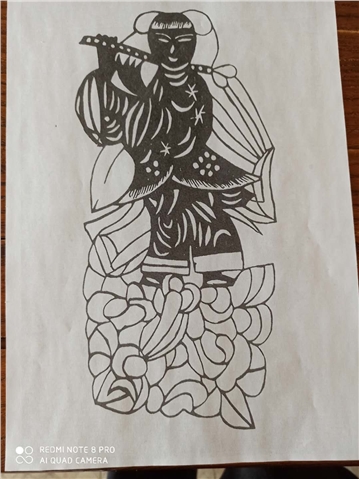

在连老师教导下,我们那个班,学习、劳动、文娱、体育样样都好,连老师让我们组织各种活动,学生生活丰富多彩。杨世荣唱歌,张保秋、王渭演二人转李立德、陈小树和我在学校乐队,我吹黑管,后来能在北大礼堂学校管弦乐队办的音乐会上独奏波尔卡。班上的足球队我是守门员,和二道孙春生配合默契,难忘自己扑点球的情景,还算出反应时间是0.15秒。那时天天下午踢足球,成为全是三级运动员的球队。最难忘的是高考前,大家胸有成竹,为让我们放松,组织去游园。记得高考是星期一开始,前两天的星期六,连老师和学校党总支副书记马力老师一起带我们去了颐和园,畅游一天。最后在昆明湖中划船时,突然下了一阵暴雨,大家都淋湿透了。好在没一个人感冒,都好好的,隔了一天去人大参加高考。还有一个星期天,我们这个毕业班的女同学,一早结伴去男宿舍抱被子,拆了去自流井洗了,晒干又缝起来,傍晚偷偷送回男宿舍。这样的故事太多了,现在说给参加高考压力山大的高三学生听,好像天方夜谭吧。

再说高考语文的作文。复习时,语文老师们在六个班的学生作文里,选了一些当范文公布。连老师把我记一次劳动的作文选上公布了。巧的是那年高考的作文题就是记一次劳动。那时的教育方针,是培养有社会主义觉悟的有文化的劳动者。大家都经常参加劳动,所以会出这样的题目。我那篇作文写的是记一次在农村的劳动,去的是河北省清苑县谢庄,那是我初中北京31中、高中101中的同学王士昌的家。初高中的寒暑假我经常去他家。那年暑假在生产队参加给棉花打杈的劳动。棉花长到齐腰高的时候,就要把那些分杈打掉,这样主杈上的棉铃才能长得住,长得好。活很简单,文章也没有什么故事,我只是如实写了一次劳动的真切体会,被连老师选中。高考考作文时,一看是这题,心里美滋滋的,不动脑筋不费力气,把那篇文章复述出来就好了。听说现在学生的作文,尽写些虚的,所谓和主流思潮的假大空的东西,这样的训练很让人担心。

我因为记性不好,中学的历史学得不怎么好。高三上学期的所有课程的成绩,我都是5分,唯独历史是4分。有一次课堂上历史老师问隋代大运河几段的名字,我就是记不住通济渠、永济渠,没答上来,现在也记不住这两条渠谁在南,谁在北。给大学生上历史课时自我调侃,学历史不靠记性靠悟性。

当年考大学肯定是很仰仗俄语和作文的成绩。发榜时老通宝佟伯文留在学校里,看到我的录取通知书,给我发了个明信片,告诉我北大录取的消息,还说:“你真行,说考哪就考哪”。我哪有那本事啊,我就是命好,托连老师、魏普才老师的福才考上的。

高三那年我在文科班当学习委员。期末考试时,考一门,间隔二三天再考一门,其他课继续上,并不停。如何安排复习有点复杂。101中学生是全都住校的,早晚自习在内,大家在一起学习的时间比较多,老师辅导复习要协调安排。我就提出“科代表挂帅”的办法,就是在那门课考试前的那两三天里,复习和其他课学习的时间安排,由该课的课代表负责,联系教师来的时间,安排大家一起复习的时间。那时候什么都讲挂帅,如钢元帅挂帅、粮元帅挂帅,还不像后来林彪时那么讲政治挂帅,所以这样业务挂帅,没有人扣要政治正确的帽子指责我,连老师更不干涉,放手锻炼我们。记得三角考试前,课代表安排了一个晚上的时间集体复习,先请教三角的魏普才老师下午来,在黑板上出了满满一黑板的题,晚自习时大家一起做。到快下课时魏老师来了,看到所有同学把所有题都做了,非常感动,说:“同学们可以休息了!”

101中同学入学的成绩就比较好,老师教学水平也比较高,大家又用功,所以普遍学习成绩比较好。包括文娱比赛体育比赛在内,各方面在北京的中学里都名列前茅,和四中、八中有一拼。不仅毕业考成绩好,高考成绩也好,50个同学48个考上大学,两个落选的同学其实学习都不错,是因为家庭成分问题没被录取。有意思的是我们这个文科班的同学,还有不少考上了医科和理工科大学。比如马博华、武伯光考上了北京医学院,王渭考上了北大物理系,冯夏森、赵宝柱考上了北京钢院。大家的数理化都不错,好像考北大的,也可以考清华。

连老师对我们这个班情有独钟,毕业以后60年中,老师一直关怀着我们所有学生,很多同学和老师保持着密切的联系。1999年12月31日,20世纪的最后一天,我们班10来个同学是和连老师一起过的除夕。那天大家一起深情回忆了当年我们在求学时的许多事情,诉说感激不尽的师恩。在和连老师、师母一起吃饭的饭桌上,我问了一个问题:谁还记得连老师当年上课时和我们说的话,要说原话。我讲了一大堆:从苏联的批判现实主义文学,到“遗忘是保护本能”,说我们正处在“青春年代黄金期”。还有一个丽字,从美丽、壮丽、艳丽数十几个,最后到妖丽,嘱我们要积累词汇。我还能背连老师上语文课时要求背四页的杜鹏程的《在和平的日子里》:“在建设工地,人们总是忙得团团转。日以继夜的劳动,24小时不断的机器吼叫声……有崇高的献身精神,也有眼泪和死亡。”点点滴滴,往事过去了四十年,大家记忆犹新。听我们这样聊,师母高兴的搂着连老师说:“你真是我的好老伴!”

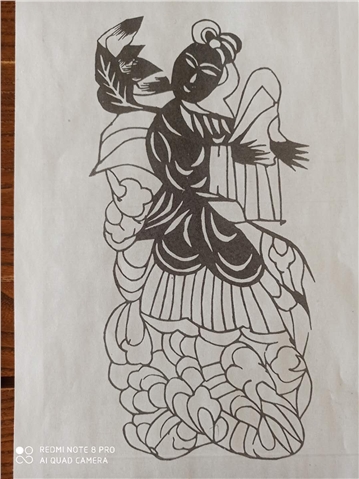

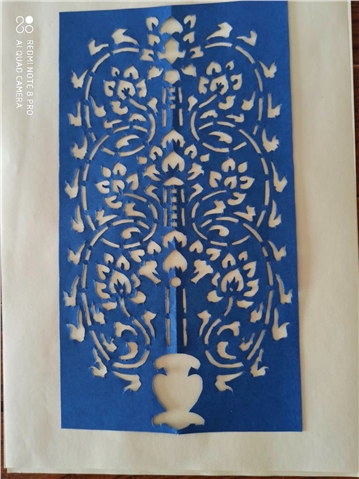

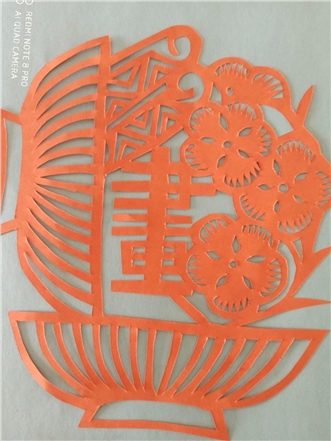

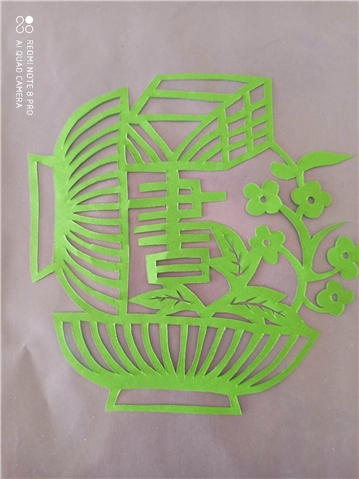

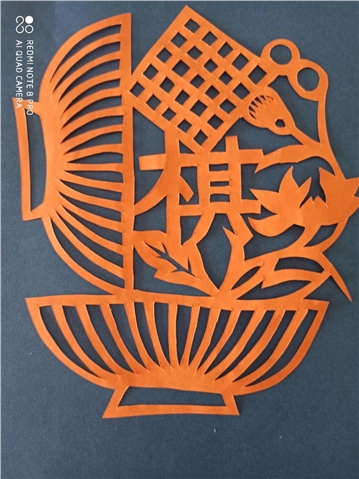

而后我们又在连老师90岁寿辰时去为他做寿。张老师喜欢画花,在两位老师80多岁时,我把他俩请到西安来观看2011年的花博会。2013年还曾请两位老师来西安,在大唐西市艺术馆举办两位老师书画的联袂展,给师大历史系学生做报告,讲做老师要爱学生,连老师还送了师者,非贤不居的墨宝。

2016年在纪念汪篯先生百年诞辰时我写的纪念文章里说到,我一生读书,上的都是名校,遇到很多好的老师,对我影响最大的两位老师是汪篯先生和连树声老师。汪先生年仅50岁就不幸离世了,而和连老师的关系一直延续至今。

我上北大后,写东西有长句子的毛病。可能是受俄语定语副句Что былабы的影响,四五十个字中间打不了标点。去请教连老师,他告诉我拉近主语和谓语的距离,一句话就解决了问题,帮我把文章写得简洁明快些。我在2012年出版的《大唐西市博物馆藏墓志》和2017年出版的《珍稀墓志百品》两书中,连老师为我写了对一共六百方墓志书法的评论,那些日子我多次去老师家,老师耳提面命,耐心教我怎么辨识书法的优劣。还为我《珍稀墓志百品》一书题签。师生情谊这样维持了60年。马博华说我是连老师最得意的门生。

连老师是北师大中文系毕业的语文老师,可是他竟有多部俄语和英语的译著,而且都是大部头的学术著作,比如英国泰勒的《原始文化》、《人类学》,苏联克拉耶夫斯基等的《苏联口头文学概论》,合译高尔基和契切罗夫等的《苏联民间文学论文集》、俄国李福清的《东干民间故事情节比较研究》,所以他又是个知名的翻译家。最有意思的是东干这本书。东干人是原住陕西、甘肃等地的回民,左宗棠时西去,落脚在今吉尔吉斯和哈萨克斯坦,被称为东干人。如今他们的名字都俄语化了,汉字也不认识了,但还说着一口地道的陕西土话,结婚时还穿长袍马褂。《东干民间故事情节比较研究》是一本奇书,原文是用俄文字母录陕西音写的,光会俄语还翻译不了。张老师是陕西人,一定是连老师用俄语的发音念出来,张老师帮助辨识中文意思合译出来的。

连老师这样八九十岁时还有译著出版了不时送给我们,让我们非常佩服,这是示范,又是鞭策。同学们当年就传说连老师的俄语是背了三本俄语语法书学会的,那是怎样的毅力啊!我也把那三本书买了,可是一句也没背下来。

连老师最让我们敬佩的是他的尊师之道。中国民俗学的泰斗钟敬文先生是连老师的老师,在101中连老师小小的工作室里,墙上挂着连老师参加的中国民俗学大会的照片,是有毛泽东的合影。可是在1957年,钟先生和他研究室里所有的人都被打成右派。右派是敌我矛盾,那时候讲究政治立场,大家趋避不及。但是连老师和以前一样,按约定的每星期的某一天,还是去钟先生家里,帮钟先生做事。我们看到连老师自己80岁以后,还在整理钟先生的文稿,先后助编钟敬文先生主编的《中国新文艺大系·1976-1982年间文学集》,助编《钟敬文学术自选集》,编纂《钟敬文文集·民俗卷》,参加编写钟敬文先生主编的《民俗学概论》。他自己也有许多书要写要翻译,连将自己的《教育如诗》这样的美文编为《连树声文集》出版的事都顾不上,总是把钟先生的事情放在前面。

在做人做事上,连老师都是我们终生的老师。4天前94岁的连树声老师走了,永远的离开了我们。我们永远怀念他,我们永远的连老师。

2020年3月23日

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222