怀念敬爱的董先生(张海峰)

张海峰:怀念敬爱的董先生——记我在《两汉全书》跑腿的那些事儿

人是容易遗忘的,有些话有些事,常常随着时光在记忆中流逝, 但是有一种精神却会铭刻在心,永远不会消磨。虽然我才从古籍所毕业两年多,但是却总想回忆一下在古籍所的日子,值得回忆的事儿有很多,我最想说的是在《两汉全书》跑腿的那些事儿。

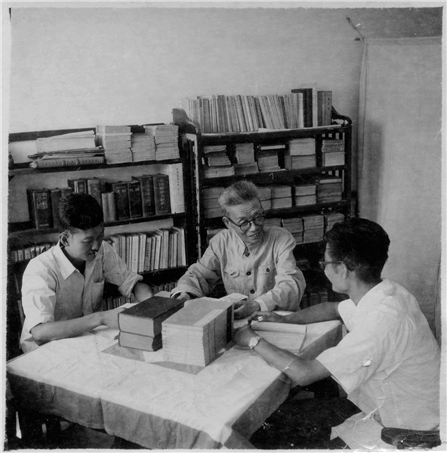

2005年春天考入山东大学文史哲研究院中国古典文献学专业,成为古籍所的一名硕士生。大约在6月底,接到导师王承略师的电话,大意是说我家距离学校近,比较方便,因此,让我去《两汉全书》编委会帮忙。第二天我就懵懵懂懂地跟着王老师去了编委会办公室,办公室是在经管楼四楼东侧北面的一个房间,原来是山大出版社的办公室,刚刚分配给《两汉全书》编委会使用。办公室里面有两张写字台,一条长沙发,还有一个文件橱,文件橱里面放着好几摞已经点校完的《两汉全书》底稿,还有几套《两汉全书》第一、二册(与现在的《两汉全书》封面不同)。当时屋里有好几位老师,印象比较深的是董治安先生和刘晓东先生,董先生是主编,刘先生是副主编。王老师对我说,以后你就常到这里来,两位先生年纪大了,你给两位先生服务,多跑跑腿。刘晓东先生给了我一把办公室的钥匙。老师们陆续走后,我简单地打扫了一下办公室,收拾了一下稿件,至于以后具体做什么,老师们没有交代,我也就没有多问。不过当时以为我会比较忙,很是重视这个差事。9月份开了学,只要没有课,我就常常会到这里来,打扫打扫卫生,然后就在里面看书。后来慢慢发现,老师们多是在家里作《两汉全书》的点校工作,没有特殊的事情,一般不来这里,这间屋子反而成了我读书的好地方。累了还可以在长沙发上躺一会儿。桌子上还有一盒茶叶,一开始没敢动,后来时间长了,我就慢慢地都喝光了。后来办公室调整,划归管理学院,编委会又在静雅大酒店(现在的儒雅大酒店)东边的平房中找了一间空房子。房子不小,大约有30个平方,但是太简陋了,门窗露着大缝,没有暖气。当时打扫了一整天,又从别处搬来些桌椅,算是有点儿样子了。后来陈锦春师兄辞职来济,就住在里面了。董先生、刘先生很少来这里,倒是王老师、刘心明老师常常来这里给同学们答疑。有时候累了,闲下来的时候,我们还在这里打几把牌,也是玩的不亦乐乎,斯是陋室,却有欢乐。

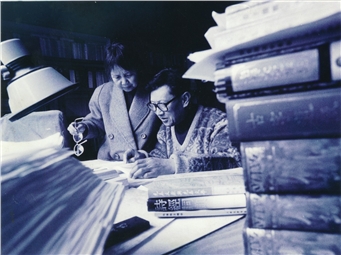

《两汉全书》编纂的时候,古籍还没开始电子化,古籍整理的基本程序是先影印底本,整理者在影印本上校点,然后由出版社打印出来。我的主要任务就是作收发工作,具体就是收取各位整理者的稿件,交给出版社责任编辑林开甲老师,从林老师那里取样稿,交给整理者校阅,收回之后,再交给林老师,如此往返一次或多次。我手上有两个文件。第一个是一册《两汉全书目录》,以时间为序排列了两汉人物的著作以及版本等各种基础信息。据王老师说,这个目录是用了一个暑假才编成,当时打印机还未流行,是用打字机打的,因而副本并不多。第二个文件是《<两汉全书>工作统计表》,这是董治安先生自己设计的,共七列,分别是:排印册数、目录页数、汉人著者姓名、整理人、已交稿、已校毕、其它。我收到稿件后,便利用《两汉全书目录》核对内容,核对无误后,登记在《<两汉全书>工作统计表》上,然后交付出版社林老师,收到出版社的样稿,同样也登记在《<两汉全书>工作统计表》上,每隔一段时间就带着这份统计表向董先生汇报进度。有一次统计出了差错,刘晓东老师整理的《春秋繁露》很早就交稿了,而我统计的时候漏掉了,竟然又向刘老师催稿,后来才发现了我的这个错误。一直想向刘老师当面道歉,见面之后却又忘记了,借此机会,向刘老师表达我的歉意。通过作收发工作,我有幸认识了许多老师,刘晓东、唐子恒、吴庆峰、米寿顺、刘加夫诸位老师的家,我都去过,也曾有幸去胡长青老师、刘保贞老师的办公室送稿件。诸位老师对我这个小辈一直是关爱有加,在学习和生活中都给予了我很多的帮助。

责任编辑林开甲老师是和蔼可敬的长者,更是认真负责的编辑,如果没有林老师,《两汉全书》不会如此顺利地完成。我每次去交稿子,总是看到林老师伏案校对《两汉全书》的样稿,桌上总是摆着厚厚的《汉语大字典》。《两汉全书》采用的是繁体字,鉴于打字员的文化水平,繁体字的样稿一般错误会比较多,但是经过林老师编辑的样稿,错误率是非常少的,校对起来非常顺畅。当时对此有些习以为常,后来校过其他几家出版社的样稿之后,才明白林老师对《两汉全书》付出的心血。每次去交稿,林老师都要仔细地询问我是否核对了《目录》,稿子是否齐全,是否按顺序排列,并且认真地在每一页稿子上都重新编上页码。我当时还有些不理解,怎么这么繁琐!后来才明白这些步骤都是必不可少的,是林老师多年经验的凝结。林老师总是将在编辑过程中发现的问题及时反馈给整理者。如果是个人问题,林老师会直接反馈给个人。如果问题涉及多位整理者,林老师则会将问题分类整理,形成一个整理意见,交给编委会,进一步完善整理细则。林老师工作认真,学识也渊博,记得有一本《易》类的著作,林老师在校稿的时候发现上下两页内容有脱节,便让我找底本核实,核对之后发现,确实少影印了一页。《两汉全书》三十六册皇皇巨著,基本是林老师一个人编辑,林老师为它倾注了多年的心血,林老师退休之后,山大出版社又将林老师返聘回来继续编辑《两汉全书》。林开甲老师对董先生执弟子礼,《两汉全书》也是林老师编辑生涯的收山之作。我和林老师接触比较多,处处都感觉到林老师对《两汉全书》的用心,林老师多次对我说:“这不仅是董老师的事儿,也是我的事儿,我得把它做好!”林老师对董先生的尊重、工作的责任、个人的荣誉,全都浓缩在这个朴实的“得”字上。

1996年,《两汉全书》立项,是古委会“八全一海”重点项目之一,相继列入国家“九五”、“十五”、“十一五”重点图书出版规划项目,教育部人文社会科学“九五”、“十五”、“十一五”规划项目。《两汉全书》受到诸多部门的关注,都期待《两汉全书》早日编纂完成,古委会等有关部门多次催促董先生,责任编辑林开甲老师也即将退休,也希望能善始善终地将《两汉全书》做好。但是随着学术环境的变化,有些整理者日常工作和生活日益繁忙,不能如约完成任务,董先生让我时常打电话询问整理进度,实际上就是催稿,有的老师因为特殊原因多次推迟交稿时间。有一次,我有些着急,对董先生说:“先生,老师们不听我的啊,您亲自催催吧。”董先生却说:“虽然整理合同上有期限,也有奖惩规定,但是我们不能那样做。他们几个上过我的课,是我的学生,我催了,他们脸上挂不住。还是麻烦你多催催吧。”听了先生的话,我明白了先生的苦心。后来实在不能再等,古委会又安排一些人将剩下的整理工作接了过来。我相信,老师们能够理解董先生的苦心。

《两汉全书》编委会的老师们奖掖后进,使我们这些晚辈们受益很多。《两汉全书》在最后攻坚阶段,又找了一些人作点校以及校稿工作,这些人多是我们古典文献学的在校或者刚毕业的学生。虽然编委会已经按劳付酬,但是最后商议决定在正式出版的时候为那些工作量比较大的学生署名,这个决定为我们的学术生涯抹上了一道金色的光辉,最实惠的是加大了我们毕业求职的砝码,直到参加工作,依然继续为我们的学术经历撑门面。

董先生诚以待人,对我们这些晚辈更是和蔼可亲,爱护有加。我每次需要当面向董先生汇报工作进程的时候,董先生都是非常热情,从来没有拒绝或推迟一次。每次在楼下按响门铃,爬到四楼的时候,董先生或者在门口迎我,或者将门打开,在客厅准备好纸和笔,等着我的到来。我有时顺便问点儿学习上的问题,董先生笑称“搂草打兔子”,每次都很认真地给解答。记得刚入学的时候,去董先生家里借王仁俊《玉函山房辑佚书补编》去影印其中几页,先生随口讲给我说,王仁俊做的这个东西很有用。影印之后,发现里面有个“ ”字很奇怪,从来没见过,顺便问了董先生,董先生认真地讲给我:这是“以”的本字,现在已经不常用,但是在刻本里面常常见到,以后的学习中还会遇到。现在想想,这是多么简单的问题啊,董先生却非常有耐心地讲给一个小字辈。

虽然我是一个小字辈,但是董先生也记挂在心。有一次王老师带着我和张祖伟去给董先生送上海古籍出版社出版的《两汉文献与两汉文学》,董先生送了我们每人一本。后来董先生主编的《经部要籍概述》出版后,董先生还记得让陈景春师兄带给我一本。硕士快毕业的时候,因为找工作的事儿,我还趁着汇报工作的时候,厚着脸皮请董先生帮忙,没想到董先生一口答应,并让郑杰文老师具体为我联系。08年考博初试成绩刚出来第二天,恰好在校园里碰到董先生和钱先生散步,董先生特意叫住我,很关切地问我考了多少,着重问了英语成绩,由于刚过线,有点儿不好意思说,董先生却很认真地问,到底考了多少,英语线是多少,我只好硬着头皮报上成绩。事后想了想,考博的事儿我从来没告诉我董先生,大概是王老师告诉了董先生,董先生便记下了。董先生护惜后进,但是我却一直比较敬畏董先生。我在《两汉全书》编委会帮忙的五年时间中,除了向董先生汇报工作,很少涉及私事,过年过节也不曾打电话问候先生,除了感觉自己资历不够之外,也怕耽误董先生的时间。

去年五月二十八日早上,接到董先生病逝的噩耗,匆忙赶到山大,见到董先生遗像的时候,泪水却怎么也停不下来。直到此时,每每想起董先生,眼睛还是不自觉地有些湿润。我不算是一个容易动情的人,我多次试着回忆是否和董先生有过很深入地交流,结果却只有一些琐事。唯一的解释,就是董先生的人格魅力通过他的言传身教,润物无声地感动了我,董先生的高贵精神,就是我们古籍所的精神。董先生是《诗经》研究的专家,我也想用《诗经》里面的一句话来表达我对先生的敬仰,“高山仰止,景行行止”!

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222