高山仰止,景行行止——怀念我的老师董治安先生(王志民)

高山仰止,景行行止——怀念我的老师董治安先生(王志民)

2012年5月27日,董治安先生不幸病逝,省内、国内学界同仁无不痛惜。而作为他的学生,作为一个与先生有着三十年师生情谊,三十年沐浴先生恩泽,在治学与人生道路上都深受先生关爱的学生,我更是感到难以名状的悲痛,心情久久难以平静。现在,纪念他的文集就要出版,我谨以如下的回忆表达对先生永恒的怀念!

一、一年从师,终生获益

20世纪80年代初,我曾经两次进入山东大学中文系脱产进修,时达三年。其中有一年时间,师从董治安先生研修先秦文学。

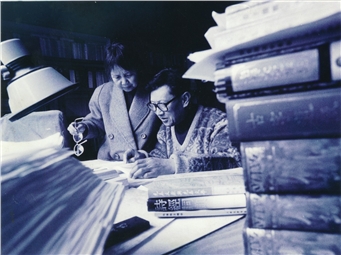

我从董先生学习的一年,是我一生中很难忘怀的一段美好时光。藏书丰富的山大图书馆让我充分享受到在书海中遨游的欢乐和精神的充实,而董先生时时的教诲和指导,使我对学术充满了兴趣和向往,特别是他的学者风范严谨教风和特有的师德魅力,让我感受到一种榜样的力量。

在相处的日子里,他给我印象最深、对我影响最大的是他的学养深厚、治学严谨。他是文史兼通的博学之师,就先秦文史而言,在听他讲课时,他对诸子百家的博通,让我们时时领略到他学问的深厚与扎实;他讲上古神话,往往能从《山海经》《淮南子》《庄子》等不同文献的比较研析中提出一些独到的见解;他给研究生开《诗经硏究》《楚辞研究》选修课,对文献资料的把握和对许多问题的见解胜过一个终生从事专门研究的专家;而他对汉代经学的精深研究,让你相信他是一个遍研群经的大学者。多少年后,我们同学、同辈人谈起董先生都感慨:什么叫大学问家?先生就是一个标志性的人物。

董先生的治学不但博而且严。他的“严”首先表现为他的教风严谨。每次讲课他都经过反复备课,充分准备,即使给我一个人讲课也是如此。每讲论一个问题,无不广征博引,言之凿凿,论说透辟,令人信服,给人一种深深的学术感染力,让你从中自然悟出诸多做学问的道理。此后好多年,我每次拿出当时的笔记,仍不能不为他讲课的严密、严谨所感染。

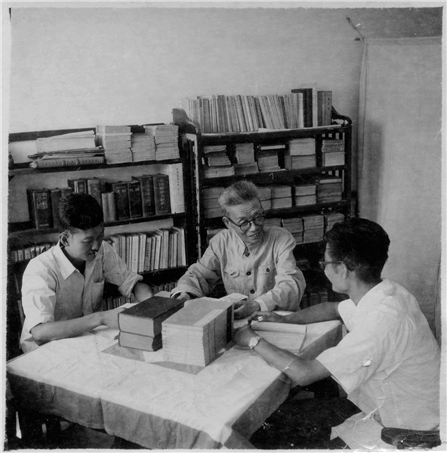

其次,是他对学生要求严格,责任心强。董先生性格温润,为人谦和,平时对学生循循善诱,有儒雅长者之风。但他对学业的要求却很严格。当时他担任中文系副主任,事务繁忙,又同时给本科生、研究生开数门课,即使在这样的情况下,他对我们几个进修生也尽职尽责,抓得很紧,要求很严。一是他专门开课,给我们讲论有关专题,每隔一段时间,就要求我们交一篇阅读心得或专题论文,而且他每次都认真批改、提出意见,并要求修改后再交给他审看,在这样的反复过程中,我们的科研水平都有快速提升。当时我与山西大学、浙江师大的两位青年教师在一起议论,感到跟从董老师学习确实收获太大了。二是他布置若干阅读书目,定期座谈,抓得很紧。记得他为我们讲《诗经》时给我布置的一个作业,就是通读一种古装版的《诗经》原文。我当时并不解其意,觉得读那种没有句读的旧体字就如同啃“木渣”,但后来深切感受到学经典文献,读古版书,反复研诵,确有一种特殊的体味与收获,一时之功,终身受益。

我感到,董先生的治学严谨来源于其学问功底的深厚。因厚而深,因深而实,因实而严。“严”在他似乎已经成了一种“习惯”,对己严,对学生也严,治学严谨、循循善诱、诲人不倦和谐地统一在这位儒雅师长身上。这在学生中产生了“润物细无声”的示范作用。我后来体会,单从治学讲,先生的文史兼通、注重文献、论必有据、为师必严,对我一生教学、科研都产生了巨大影响。

从20世纪80年代起,我一直从事先秦两汉文学的教学工作。董先生文史哲兼通的治学理念,就一直是我努力实践的方向。我教授古代文学,喜欢读多种版本的文学史和作品选,通研比较,择优而用;也认真学习过较多的史学、哲学和思想史的著作,对先秦的考古学也下过较大功夫,多学科知识的融会贯通,使我在古代文学教学上获益匪浅。而在学术研究中,文史兼通也使我养成从多角度思考问题的习惯,往往在学科交汇的思考点上,碰撞出一些新的思考。特别是为此后从事多学科融合的齐鲁文化研究打下了较厚实的学术基础。

2000年我调任山东师范大学后,招收古代文学硕士生、博士生,董先生的治学方式方法也深深影响着我的研究生培养工作,我尤其注重两个方面:一是重视文献原著的学习钻研;二是对学生高标准、严要求,力戒敷衍塞责,误人子弟。2012年我被评为山师大“十大优秀研究生导师”时,学校也充分肯定了这一点。

我从董先生对我的巨大影响中体会到:在一个人的学术生涯中,“名师指导”这一环至关重要,他能指正你的治学方向,教会你治学方法,提升你的治学效率,让你在有限的学术生涯中,绽放出更多的闪光点。

二、导夫先路,指点迷津

董先生是引导我走上齐鲁文化研究之路的第一人。三十年前,我们师生之间一段“合作”佳话,令我终生难忘,从中也足见他的治学严谨和为师为人。那是1982年初夏的一天下午,我去董先生家向他求教有关问题。他拿出一份学术会议的通知对我说:“今年秋天,省哲学史研究会要在你们淄博召开一次稷下学宫研讨会,我看你可以准备一篇论文参加。”他看我因自卑而有些犹豫时,又进一步启发我说:“齐文化,特别是稷下学,博大精深,在中国文化史上很有地位,但研究者少。你是齐都临淄人,又有先秦文史的底子,在这方面下一些功夫,对你未来的学术发展很有好处,相信你也能做出成绩来。”我当时主要应付先秦文学的教学,于学术尚未上路,对所谓齐文化,虽有一种乡土的恋情,但知之甚少,对稷下之学更无任何研究。经先生点拨虽然想写,但觉得难度很大,也不知从何入手。于是董先生与我一起讨论了选题,指导我搜集有关资料,掌握研究动态,一起拟定撰写提纲。经过一段时间的努力,当我将一篇七千多字的《论稷下学宫的性质》论文草稿写出后先生又针对草稿中存在的问题,讲了在学术研究中应着重把握和注意的事项。例如:我在文中针对郭沫若《稷下黄老学派的批判》一文中提出稷下学宫“是一种研究院的性质……发展到能够以学术思想为自由研究的对象”的观点,用较多的文字进行批驳,强调是一个政治性质的机构。先生着重谈了学术研究力避用“绝对化”语言做表述,提出郭老的意见有一定道理,在性质上可以补充全面,突出政治性质,但不能用否定式。因为草稿很肤浅、粗糙,先生又花了很大工夫,做了大量修改,并重写和补充了其中一些篇幅,最后题目定为《论稷下学宫的政治性质和历史作用》,最后以我们二人合写的名义,提交研讨会。先生未参会,由我代表做了学术发言,引起与会者很大关注。后来文章刊于《齐鲁学刊》1983年第1期,并以论述稷下学宫性质的代表性观点收入1984年《中国哲学年鉴》。该文与发于《齐鲁学刊》的其他九篇文章一起在山东省第一届社会科学优秀成果评奖中获得二等奖。这次师生合作,极大地鼓舞了我的学术自信心,也成为我研究齐鲁文化的一个起点。我从研究稷下学开始,走上了齐鲁文化研究的路子,而先生一直是我在这条路上的引导者、支持者。

1987年,在赵志浩书记(时任淄博市委书记)支持下,我获取主持省级社科立项“齐文化研究”的机会,这在当时影响较大。一是那时省级社科立项本来很少,我年轻资浅即获此机会,这在地方社科界很受关注。二是齐文化研究当时还在起步阶段,是第一次在省级立项,这对齐文化研究意义重大。如何把项目做好?我当时颇有压力,于是从研究思路、框架结构、章节目录到具体学术问题,多次向先生请教,他都有求必应,耐心给予指导,认真提出指导意见,对我初担学术重任支持很大。该项目最终成果《齐文化概论》共50余万字,以我为主,与郑杰文等几位学者共同完成,获得省社科二等奖、省“五个一”精品工程奖等五个奖项。1995年我的第一本齐文化研究论文集《齐文化论稿》出版,董先生百忙之中,热情写序,给我诸多肯定和鼓励。后来董先生又多次提醒我,必须走出封闭的地域文化研究的圈子,注重齐文化与鲁文化关系、齐鲁文化与中华文明发展关系的研究。这与我后来完成《齐文化与鲁文化》专著的写作,继而深入钴研齐鲁文化与孔子关系,逐步拓展到齐鲁文化与中华文明关系的研究上来,都有直接的关系。可以说我在学术之路上的每一步前行,都是由先生导夫先路,我的每一点进步、发展、提高,都凝聚着先生的心血。

结束在山大的学习后,由于各方面的因素,我的人生道路在不断地发生变化和转折:从单纯从事教学科研的高校教师到市教育部门领导,从高校领导到省市政协、省民主党派负责人,工作岗位变化大,碌碌世务干扰多,面对复杂多变的人生难题,我征询意见最多,给我以多面关怀和指导的人中,董先生是最重要者之一。近三十年中,我与先生始终保持着密切的交往,我成为他家里时时不期而至的常客。在一些关键时刻和重要的转折中,先生往往以他丰富的阅历、深邃的洞察和深沉的思考毫无保留地给我以特别的关心、嘱咐和指导,好多事情我常常是听取了他的意见后,才安心定策的。

我是1977年恢复高考后考入大学的“老三届”,毕业几年后,由于我在科研上成绩相对突出,1986年由一名助教破格晋升副教授,这在当时挺“轰动”的。紧接着又被选为拔尖人才,不久当选全国人大代表,各种职务和社会活动也接踵而来,既给个人发展带来机遇,也使我面临诸多挑战和困惑。这段时间,我每次去见先生,他都谆谆告诫:一定谦虚、低调,要埋头做学问。越是这个时候,越要知道自己的浅薄,要有自知之明。先生的告诫对我教益颇深,我把有些飘忽的心沉潜下来,认真教学,低调做事,埋头搞科研,记得当时我在小小的卧室兼书房里,还悬起“耐得寂寞”的大字条幅,认真过了几年两耳不闻窗外事,一心只想做学问的书斋生活。不但主持完成了省级重大项目“齐文化概论”,而且连续三年每年发表十篇左右的论文,成为学校当时公认的科研“新锐”,这也成为我的学术生涯中永难忘怀的黄金岁月。

1991年初,中共淄博市委突然决定调我担任淄博市教育局副局长,同年我又担任了局长。我当时搞科研工作正如日中天,信心百倍,对于到政府部门工作,心里很纠结,多次借开会与先生谈起想辞掉并不热爱的纯行政工作回高校教书。先生多次与我谈心分析,教导我:凡事顺势而为,不必偏执,但不要丢专业。从那时开始的二十多年中,我作为一个钟情学术的人,实际上走了一条“双肩挑”的路子,在那些忙碌、辛苦的岁月里,我内心经历过迷茫、彷徨,也体验过诸多的人情冷暖、世态炎凉,但先生的关心、教诲,与我一路相随,时时给我温暖、鼓励、支持,我们深厚的师生情谊始终如一,先生就是我心灵的港湾。

三、学术事业,甘为人梯

我从20世纪80年代末开始,担任高校和社会的领导工作二十余年。在这期间,我在从事部分教学工作及研究生培养的同时,根据地方文化建设的需要,将较多的学术精力转向了齐鲁文化领域。除了个人承担多项国家社科基金项目,教育部、省级重点研究项目外,我还结合自己的本职工作做了以下两方面的工作:一是创建齐鲁文化研究机构,二是组织重大学术攻关工程(科研项目)。在这两项学术事业中,董先生是站在我的背后,一直给予我最多关怀支持、帮助的主要师长之一。

20世纪80年代末,我创建了省内第一个齐文化研究机构——淄博师专齐文化研究所。两年后,该所是第一个与中华书局《文史知识》编辑部合办地方文化专号“齐文化专号”的研究机构,在全国产生较大影响;1999年,我参与创建并担任淄博学院齐文化研究院首任院长;2000年调任山东师范大学副校长后,又参与领导创建了山师大齐鲁文化研究中心,该中心很快被批准为教育部人文社会科学重点研究基地。在这个过程中,董先生始终是我的主要指导者和学术顾问之一。从组建形式、人才聘任,到项目设计、工作开展,他都提出了许多指导意见,成为我随时请教的良师,他长期担任省古籍整理领导小组组长,对我所领导的文献整理等工作更是给予许多具体指导和支持!

20世纪90年代初,在中共淄博市委支持下,我以齐文化研究所常务副所长身份(校长兼所长)组织了大型学术研究工程—《齐文化丛书》,全书共分文献集成、资料汇编、研究专辑、人物评传四大类别,44卷,约1200万字,历时七年,1997年完成。董先生一直是最重要的学术顾问,从规划设计文献,收集整理资料,研究课题,聘任作者、统稿、定稿等,他都耗费了大量心血,并亲自与郑杰文教授一起承担了文献《荀子汇校汇注》的编纂。2000年后,我在担任省政协副主席、山东师大副校长、齐鲁文化研究中心主任期间,共组织省内、国内学者完成了四大学术工程:《齐鲁文化通史》(8卷)、《齐鲁历史文化丛书》(100册)、《山东区域文化通览》(18卷)、《山东文化世家研究书系》(28种),每项工程,大多耗时数年,组织省内外专家数十上百人参与,工程规模大、要求高,工作强度大、压力大,但每项工程,最主要的设计、策划工作的主要顾问,都有董先生。他是最能设身处地为我着想,认真思考每项细节,全心全意进行指导的人。还记得2004年,我主编《齐鲁历史文化丛书》100种,要在齐鲁历史文化发展的长河中选择一百个点作为选题,我当时自列了六十多个,就把这个不全的目录送给董先生和袁世硕先生,让他们修改增删,两位先生很快列出一个100种的目录单。董先生尤其对先秦至魏晋部分的重点人物、事件、典籍等一一排选,颇费心劳神。这个目录名单交专家论证会讨论,被认为思考细密,把握精准,获得一致肯定。这为整套“丛书”的编纂,打下很好的基础。二十余年中,如果说我为山东的文化建设和学术事业尽了一些绵薄之力,实际背后都浸透着先生的心血和默默深情的奉献。先生是个做人低调、淡泊名利的人,但他对社会责任、学术事业、学生发展、他人所求,又是能满腔热情、竭诚尽力给予关注、支持和帮助的人。先生的学术思想、治学精神、个人道德、学者风范,永远值得我们深入挖掘,传承光大。

我写以上文字,断断续续竟达月余,此非为文之难,实为其情难诉!“盘点”师恩,亦未达万一。先生于我,师生情深,山高水长,而我所能做的,仅以这种方式表达永恒的怀念,何其薄哉?黯然住笔!

(文字输入:康宏威。谢谢)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222