关于潘景郑先生惠寄手编《苏州碑刻拓片 目录》稿本情况的说明

摘自“苏州地方志数字地情库”之“史志资料选辑第二十二辑”

(http://dfzb.suzhou.gov.cn/dfzk/database_books_detail.aspx?bid=3674)

关于潘景郑先生惠寄手编《苏州碑刻拓片

目录》稿本情况的说明

张英霖

1983年秋,当时《苏州市志》的资料征集工作已经全面展开,为广泛收集苏州地方文献资料,我专程至上海拜望了对苏州地方文献素有研究的著名版本目录学家潘景郑先生。

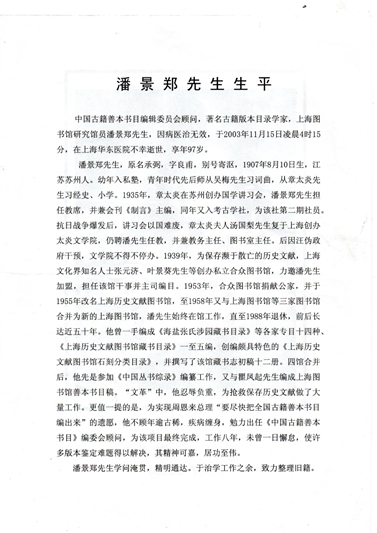

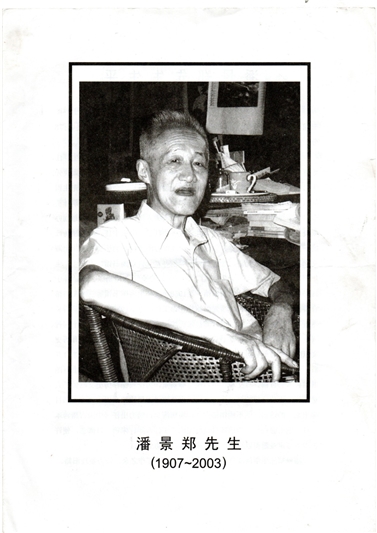

潘老名承弼,字良甫,号景郑、寄沤,生于清光绪三十三年(1907),为苏州望族,被称为“贵潘”一支的第三十四世孙。高祖潘世恩是乾隆五十八年的状元,官至大学士,加太子太傅。曾祖潘曾莹,道光二十一年进士,官至工部侍郎,书画词章,昭著艺林。叔祖父潘祖荫,咸丰二年殿试一甲三名探花,官至工部尚书、军机大臣,是著名的金石收藏家,我国出土的西周青铜重器大盂鼎、大克鼎、毛公鼎三宝中,潘氏独得前二器,可知所藏之宏富。景郑先生的祖父潘祖同,为苏州藏书名家。因此,潘老家学渊源,自幼好学不倦,早年与顾廷龙先生等就读于草桥学堂,曾从词学名家吴梅学词曲,并向经学大师章太炎习训诂之学。后一直致力于版本、目录、金石学的研究,尤其熟读故乡苏州的文献和掌故。抗日战争前在苏州章氏国学会任讲师,负责编辑《制言》杂志。战争爆发后迁居上海,长期从事图书馆工作。解放后曾任上海图书馆古籍部研究员,华东师范大学兼职教授,中国古藉善本书目编委会顾问等。特别值得称道的是,苏州沦陷期间,他和长兄承厚共同将大盂、大克两重器密埋地下,得以免遭日军劫掠,其爱国护鼎的事迹传诵遐迩。解放后又将家藏大量古籍、碑拓等捐赠国家,对保存祖国文化遗产作出了贡献。

记得那次见到潘老,是在上海图书馆(老馆)古籍部的一间工作室里,他当时正伏案校对《中国古籍善本书目》的油印稿。正是由于善本书目这项浩大的文化工程,我才得以在苏州博物馆接待和认识了发起和负责全国善本书目编著工作的上海图书馆馆长顾廷龙先生,并由顾老的引见来到了潘老的面前。经过简短的寒暄之后,我便向他扼要介绍了《苏州市志》编纂的进展情况,着重说明此次访问主要是请教有关苏州碑刻的著录情况,因为潘老早年曾编有《苏州金石目》。潘老得知我的来意,脸上露出了欣慰的神情。但接着便十分遗憾地告诉我,他的书籍和资料在十年动乱中全被抄走,后来虽发还了一些,限于精力一直未加清理,金石目录压在何处一时记不清楚,要待小辈回来,才能翻动堆放在一起的箱笼和杂物进行查找,届时当将情况再行函告。我听了潘老的回答,不由对那场浩劫在文化方面所造成的巨大破坏感到痛心。面对现实,只有等待潘老来日翻查的结果了。

老一辈的人是非常重然诺的,答应的事不论成与不成都会有个交代。1984年1月29日我盼望的潘老来信果然寄到了。信的全文如下:

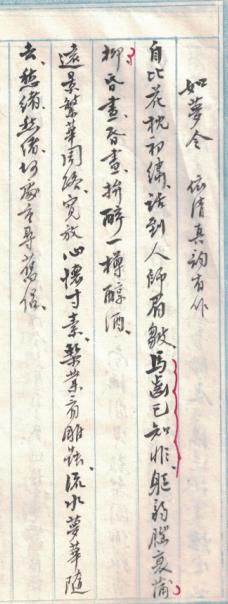

英霖馆长大鉴:数月前辱承枉顾并惠新椠,感谢莫名。承询拙编《苏州金石目》一书,曩曾检得残余一册,以沪居迫促,置之行笈未便检取,故迟久未能报命。兹值小儿归省之便,遂得检取,原有重写本二册已失诸动乱中,兹为初稿,当非全帙,如题名等未列子目,又多漏失,姑以寄奉察览,聊备参考之需,拜希指正是幸。

专此 即候

公绥

潘景郑顿首 一月廿八日

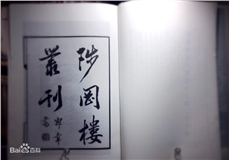

在收到信的同时,另挂号寄来了《苏州金石目》一册,即本辑所刊《苏州碑刻拓片目录》(见插图)原稿本。诚如潘老所说,目录中所收远非苏州碑刻的全部,但毕竟是抗战前所集,经过半个多世纪的风风雨雨,今天能有这份目录也弥足珍贵了。

关于潘老当年发愿访求苏州碑刻的经过情况,可读潘老作于1978年4月22日的跋文(见插图)。原稿系潘老手写,经陈其弟、张学群等同志核对缮清后现全文刊载,以供研究苏州碑刻的参考。目录的题名,潘老原写为《苏州金石目》,现从内容出发改为《苏州碑刻拓片目录》。编辑过程中我和张学群、陈其弟同志于1996年5月和1997年5月14日两次至上海向潘老请教。久病卧床的老人怀着对故乡深厚的感情,回答了我们的提问并提供了有关资料,在此谨向这位老人表示深切感谢,遥祝他健康长寿。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222