自然从此失挚友

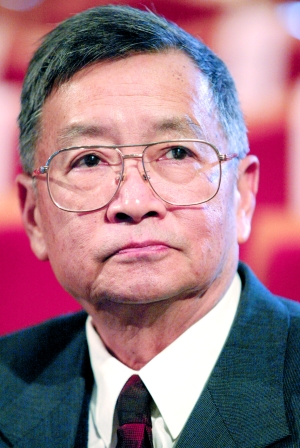

梁从诫, 1932年生于北京,祖父梁启超、父亲梁思成、母亲林徽因。北大历史系研究生毕业。1988年,身为出版社编辑的梁从诫辞去公职,致力于环保事业,于1994年创建了我国第一家民间环境保护团体“自然之友”,至今发展会员万余人,累计获得国内国际各类奖项20余项,如“亚洲环境奖”“地球奖”“大熊猫奖”“绿色人物奖”等。1989年后任第七届至第十届全国政协委员,曾担任第九届全国政协常委。

人物

与中国面临的严峻的环境问题相比,我们所做的太微不足道了。荣幸获奖,与其说是对我们取得成绩的奖励,不如说是在提醒我们。(“亚洲环境奖”答谢辞)

人还是应该有一种精神、有一点追求。在这样一个时代,我们可以选择另一种生活。 ——梁从诫

故事

在北京,骑着自行车的老人,总是有些的。若是天上伴有悠长婉转的鸽哨,和胡同口绿盈盈的老槐树,细碎的风,古老的建筑……北京,它不动声色却又大气的美,不知不觉地,已经俘虏了你的心。

这是永不磨灭的古都的气息,在这样的车流中,梁从诫,就慢慢地骑过来了。从1994年到2005年,很多时候,这位穿着朴素的老人就是这么走在路上的———从上世纪90年代初开始,在中国的改革开放开始振兴工业的同时,他一直用温和的声音说着污染的事,向民众宣传着保护森林、河流、动物,而绿色的自然在一波又一波经济开发的浪潮前萎缩着。

童年记忆 山河破碎颠沛流离

梁从诫的祖父是梁启超,中国近代著名的启蒙思想家,政治活动家。戊戌变法失败后,这位与康有为并称“康梁”的维新派志士,被迫去国流亡。1901年,梁从诫的父亲梁思成在日本出生。作为政治家和学者,梁启超对子女的寄望,是文化的传承人,未来的建设者。他不曾预见他的孩子们将要走过什么样的人生之路。

1925年,正在美国宾夕法尼亚大学读书的梁思成收到父亲从国内寄来的包裹,里面是一本商务印书馆出版的古籍善本《营造法式》。这本刊行于公元1103年的书籍,是迄今为止发现的最早最完整的中国古代建筑专著,作者李诫。梁启超在所附的信中评论道:“1000年前有此杰作,可为吾族文化之光宠也。”

1928年女儿出生,为了纪念饮冰室主人梁启超,父母为女儿取名再冰。1932年,儿子出生,他们为纪念李诫,为儿子取名从诫。

梁从诫5岁那年,卢沟桥事变爆发。1937年9月5日凌晨,梁思成夫妇携老将雏向大西南后方撤退,10月辗转抵达长沙,租屋住下,日机第一次轰炸,就把住处炸毁,庆幸那天全家外出。梁从诫说,他仅有的童年记忆,是跟母亲在瓦砾中挖掘家里的东西,母亲找能用的炊具,而他找积木。

不久他腿上长了疥疮,母亲患了严重肺病,全家移居到重庆乡下。有一天梁从诫问母亲,如果日本人打到重庆,我们往哪儿逃?林徽因指着门前那条河说:投河去死!他惊恐地拉着母亲的手说:那我怎么办呢?林徽因一字一句地说:国之不存,怎顾得你!

1939年冬,全家辗转来到昆明市郊区的龙头村,父亲在一块借来的地皮上请人用未烧制的土坯砖盖了三间小屋,房子盖好后,只住了半年,就因战事逼近不得不搬到四川李庄。

山河破碎、颠沛流离的童年生活,成为梁从诫永难磨灭的童年印记。

1942年,在极为困顿的条件下,梁思成开始书写《中国建筑史》。母亲经常给儿子讲米开朗琪罗、贝多芬,和他一起读《猎人笔记》;父亲教儿子画画,做玩具。在艰难的岁月里,父母终于完成了《中国建筑史》等扛鼎之作。

1946年7月,梁家结束逃亡生涯,回到了北平。梁思成和林徽因着手创立清华大学建筑系。1946年,女儿考取北京大学西方语言文学系,儿子曾投考清华大学建筑系,差两分。梁从诫回忆说:“父亲是建筑系主任,但他没说话。”

“我的名字是纪念李诫……但是我没出息。”虽然从小对绘画表现出极大兴趣,梁从诫因为这两分之差没能进入建筑系。1950年,他考上清华历史学系。

“梁三子” 曲曲弯弯人生路

22岁大学毕业,梁从诫在1958年又考上北大研究生,导师是苏联专家,攻读世界史、美国史,研究罗斯福新政。完成学业之后,他曾到云南大学任教,1962年,他刚满30岁,调回北京国际关系研究所,准备一展才华。

新中国成立后,梁思成被任命为北京都市计划委员会副主任,他对城市规划提出了系列方案,包括限制城区工业的发展,以免污染环境和人口剧增,保存北京故宫、古城墙城楼等等。保留紫禁城建议,最后被政府采纳。

1953年斯大林去世后,苏联开始了对斯大林时期建筑领域所倡导的所谓复古主义的批判。在中国,建筑思潮也发生突变,一场批判大屋顶的运动开始了,首当其冲的自然就是一辈子研究中国古典建筑的梁思成。在这场大批判开始前夕,梁思成夫妇双双病倒。1955年3月28日,人民日报发表《反对建筑中的浪费现象》,几天后林徽因去世,病床上的梁思成继续接受对复古主义的批判。1972年1月9日,梁思成去世。

“文革”中,梁从诫的名字变成了“梁三子”,批斗牌写着:保皇党的孙子,反动学术权威的儿子,修正主义的苗子。1969年,他被下放到江西乡下“五七干校”劳动改造,一去9年。梁从诫学会了种地、扶犁、焊接,会开各种型号的拖拉机;他有着能工巧匠的天赋,学得一手好木工,到过他家的朋友发现,那精巧的桌椅柜和书架等,都是主人的手艺。

1978年,梁从诫返京,没有单位要他。后来中国大百科全书工作组请他去做编辑——他英语很好,1979、1980年,他有两次机会在北京为美国访问团会见做翻译工作。

“自然之友” 民间环保拓荒者

“我之前也不是一个环保主义者,我小时候也抓过蛇,打过麻雀和麂子,还吃过他们的肉。”历史专业出身的梁从诫,年过半百之后的盛名,是民间环保拓荒者。

对于人们尊他为“专家”“学者”,梁从诫始终不愿接受。他曾说:“当年从北大历史系毕业,做了几年研究生,正值‘反右’‘大跃进’,基本上没正经读书。此后除在云南大学教过四年世界现代史外,再没有从事过与历史直接有关的职业。既无专业又无专著,有什么资格被称为专家学者?”

1994年,梁从诫创建“自然之友”,这是中国最早在民政部门注册成立的民间环保组织。注册的300元钱是梁从诫借的,而“自然之友”的第一个志愿者,是梁从诫的夫人方晶,梁家成了“自然之友”的办公室,所有的会议通知和信封都是用手写,方晶贴信封,寄信,做一些琐碎的活。那时,梁从诫从出版社辞职,既没退休金也没公费医疗,最初的几年,都是靠老伴一人的退休金维持生活。

“自然之友”以环境教育为重心,梁从诫曾向记者提起很多让人气馁的事——— 往往是呼吁再呼吁,林子还是被一片片砍掉。但“讲了白讲,白讲也要讲”,1994年以来,“自然之友”陆续开展过羚羊车、野马车、美境行动、绿色希望行动、绿地图、自然体验营等公众教育活动,同时,它就如一只母鸡一样,孵化出了无数民间环保小鸡。

几年前的“自然之友”年会上,老先生还开玩笑说,洗澡还是不洗澡一直是环保主义者的自我矛盾点,随后老年痴呆症逐渐夺走了他的记忆。

新近出版的《100个即将消失的地方》中文版,梁从诫撰写了序言。10月28日,老人离开人世,再不能看到这本书了。

梁从诫家的墙上,有一张他很喜欢的照片,那是一扇微微开启透进亮光的门。梁从诫对学生说,他和他的父辈们,一直在努力开启着这扇门,让更多的亮光透进房屋。据《南方都市报》 马金瑜/文

追忆

失败的英雄

屡战屡败,屡败屡战

我曾亲耳听过梁先生的这句自嘲:我们一家三代都是失败的英雄;可以说是屡战屡败但也都是屡败屡战。当时,梁先生说,如果说我从祖父和父母身上继承了点什么的话,那就是信念:一个人要有社会责任感。

今天走在民间环保这支队伍中的人,我觉得都有梁先生一家人的这种文化情怀,都有过这种受打击的经历。

从1994年至今,我和梁先生在“一个战壕”里已经打了十多年的交道。在见谁都叫老师的今天,我叫梁从诫“梁先生”,似乎这样称呼才符合我内心对他的认知和尊重。我对生态问题关注的程度,曾让梁先生一认识我就把我拉进了“自然之友”并成了理事。也是因为梁先生,没多久我又离开了“自然之友”,拉起了“绿家园”志愿者的旗帜。

作为国家环保总局的“环境使者”,我和梁先生曾一起去过三峡。我晚到几天,一见面他就气乎乎地谈起,刚刚路过一个县,看到一条黑汤沿着江水往下流,足有半里路宽。他亮出了政协委员身份问县长,县长说是一个造纸厂的问题。“为什么不装处理污水的装置?”梁先生问。县长说纸厂是 “大跃进”时靠两口大锅起家的,现在要装一台废水处理装置,投资要超过那个厂的全部固定资产。再说三峡水库修好后,厂子在淹没线以下,就没去治理。“那为什么不停产?”梁先生不依不挠。厂长说2000名工人,算上三口之家就是6000人,谁养活啊?

事后梁先生承认,自己当时被问得哑口无言。这种事情光高唱“还我蓝天、还我青山、还我绿水”是唱不出来的。

那次三峡归来,在国家环保总局开“环境使者”的年会上,梁先生送我一本杂志,上面有他写的文章,表述自己对长江污染应如何面对的见解。文章中他写道:“若诗仙再世,与我辈同行,又会写下怎样的诗句留给后人?历史的冷眼将始终注视着三峡,注视着长江,注视着我们!”

梁先生讲起他和克林顿的见面,他将一张滇金丝猴母子的照片作为礼物送给克林顿。克林顿饶有兴致地问:“这种金丝猴的数量还有多少?”“不足1200只。而且据我们所知,这是灵长类中除了人类之外唯一的红唇动物。”“哦,那是我的表亲!”今天想起来,好像刚明白梁先生当时的用心——我们都是濒危动物,金丝猴和保护金丝猴的人。

我刚刚出版的新书《追寻“野人”的足迹——中国环保领跑人》中,第一位“野人”就是梁先生。在我写梁先生的文章里有这样一段:这些年来,梁先生的演讲,直接间接的听众不知有没有人统计过,最多一次有多少人我不知道,可最少的一次,梁先生亲口告诉过我,5个。那是在某国家机关。我问,你讲了吗?他说,当然不能放弃,我还像下面坐着成千上万的听众那样给5个人讲了中国民间组织的环保历程,告诉他们:环境保护不仅仅是政府的事情,也不仅仅是专家的事情,如果我们作为普通的公民,不参与、不支持、不关注环境保护,仅靠政府和专家,任何国家都是不可能把环境治理好的。

梁先生走了,我对梁先生的尊重与怀念,都基于那句话——一个人要有社会责任感。这一点是16年前我们一见如故时,就相互知道了的共同理念。

我们一起做的事,我会继续做下去,梁先生请放心。

据《中国青年报》 作者系“绿家园”创办人、中央人民广播电台资深记者汪永晨,有删节

作者:汪永晨 有删节

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222