评价

罗沛霖终生以向实践学习,向他人学习,向书本学习要求自己。他勤于学新、创新,把“苟日新,日日新,又日新”作为座右铭。自学的习惯帮助他至今不断吸取新知识。他长期承担着技术行政管理工作。但并不忘记利用暇时,做创造性工作。

在中学的几年里,他课外广泛阅读各种书籍,包括文史地理、自然科学、工程技术诸方面。在初中时他就自己动手重复前人做过的许多电磁学实验,还是一位少年无线电爱好者。在高中时,他先后自修了剑桥大学的物理教科书系列、中文的微积分、电机设计、内燃机原理等,阅读了英文版的无线电书籍杂志和物理化学手册。在交通大学电机工程学院的四年,他强调独立思考,不循常规,不求高分,力求得到真知灼见。罗沛霖几乎遍读了大学图书馆中所有关于电信工程的杂志和书籍,并自修了一些新的物理学和数学。1933年大学三年级,罗沛霖志在电信专业,但却选习了电力以扩大视野。这样他兼有了电信、电力、电机的基本知识。以后又结合不同时期工作的需要,学习了机械、冶金、化工、管理等的知识。这反映了他博而不泛,专而不窄的学风。

1936年,他承担当时高压直流电源(供10kW广播台用)设计,创造了电源变压器、声频变压器和带叠加直流的扼流圈的统一设计理论方法,在1941年中国工程师学会第十届年会上宣读,得到好评。

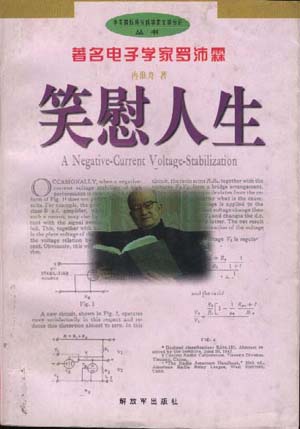

1938年,他在延安艰苦条件下,率先设计使用了波段开关,比苏联和大后方先走了一步。他研制了多种电子元件,并领导边区通信器材厂技术人员生产了60多部7.5瓦电台,支援了抗日战争。1942年,他在重庆主持设计与制造的车床,精度已和美国当时的SOUTHBEND车床接近。1944年,他创造了逆电流稳压电路并作出了理论分析,论文发表在美国无线电工程师学会学报。这在当时国内工程界是罕见的,得到了萨本栋的肯定评价。

罗沛霖在大学学习时不很循规蹈矩。但到了加州理工学院后,因是为革命和建设新中国而学,而且学习环境是一流的,有名师教导,学习是非常刻苦的。他每周读书、学习、研究、工作70几个小时,经常学习到深夜,甚至天朦朦亮才睡。那时他已35岁,离开学校生活13年了,十二指肠溃疡的病痛折磨着他,但他毫不气馁。他以很少见的短时间直修完成学业,获优异的博士学位。

他在美学习时,受当时高压电工名家索伦森教授推荐,承担了交流发电机理论研究,独立发现并阐明了永磁激励凸极交流发电机加载后电压上升的异常现象,并给出了计算方法,得到实验数据的验证。

在抗美援朝时,发现苏援骨干电台性能、数量不能满足部队急需。自制报话台,又只有束射功率管可用;而参照加拿大产品设计,采用聚束极调制,调制度低,通信距离短。采用了罗沛霖建议,改用栅极调制,解决了这个难题。栅极调制可达全幅调制,但难于调整,难保线性。又用了他创造的简易激励调整电路和配套的简易调整方法,满意地完成了任务。至后来自制五极发射管成功之前,供应前方以千台计。

1962年,罗沛霖在中国电子学会首届年会上宣读了《雷达检测理论的若干涵义》的论文。他率先用χ平方统计分布的原理,独创性地指出了,“在目标呈现起伏时,非相干积累更优越,应与相干积累适当配合使用”的结论,这个见解在学术界起初引起了激烈的争论,但很快得到了认同。事实上这是从另一个方向从理论上证明了频率分集和频率捷变抗目标起伏的机理,为开展新雷达体制的研究提供了理论基础。

70年代,他主管系列化计算机项目时开始思考:计算机逻辑原理已十分完备,何以还要用笔算法设计运算单元?1979年,罗沛霖在《计算机技术》杂志上发表了他在计算技术方面的独创性的论文:《直接及亚直接判决逻辑的多位加法器,或无进位链的加法器》,探讨了加法逻辑速度的理论极限。1980年,在《中国科学》上(合作)发表了《超高速二进多位加法硬件算法》的论文。1987年,又提出了有关高速乘法器的论文,为此获得了国家自然科学基金的资助,以期在高清晰度电视图像的实时压缩方面有所应用。

他在60年代就探讨新产业革命的问题。早在80年代中期全国讨论新产业革命以前,在1978年电子科学技术规划会议(长沙)和1982年中国电子学会第三届年会中心发言中,他都描画了电子技术革命对社会的影响。近年来,他研究产业革命与文化发展的关系,引出印刷机导致文化产业革命和电子、光电子导致文化领域新产业革命的新概念。最近,他更进一步引出由于电子、光电子的发展,未来社会将是文化牵引经济的历史时期的新论点。特别是联系到“信息高速公路”的讨论,正在引起社会上的注意,他已发表了许多文章和讲话,并在国外宣讲,还被收入几种重要的论文集。

罗沛霖对于科技新方向保持高度的敏感。除以上外,还可举以下数端。1964年,他建议召开并主持了微型化会议,启动了电子工业微型化和微电子的发展,在会上他预见到电子计算机不久可以放在口袋里。他对电子工业部门启动计算机发展,也起了重要作用。他从干校回到本职工作后,又首先把电子计算机、微电子、光纤技术、光电子技术、雷达新技术、卫星通信等作为工作重点,起了重要促进作用。以后他又不失时机地指出微处理器、光纤、光盘是80年代发展电子的三个重要新因子。1987年他访美期间,敏锐地注意到人工神经网络这一重要新兴学科,回国后即积极宣传人工神经网络与知识工程。1989年5月,他创导和主持了人工神经网络座谈会,这次座谈会导致了国内八个一级学会联合成立中国人工神经网络筹备委员会。1990年,中国首届神经网络学术大会在北京召开,罗沛霖任大会主席。在国内产生了很大的反响。

罗沛霖把通信、电子、热动力工程中的卷积积分和热平衡等方法移植用于研究社会经济问题、,财政问题,先后发表了《积累和消费之间的战略决策的数理优化分析》(《系统工程理论与实践》1980年1期),《用工程分析方法讨论国家财政问题》(《世界经济调研》,1982年7月),首次提出了把社会总消费和总积累从数理上联系在一起的基本方程式,发现了全国财币缺额恒等于消费市场缺额这一规律。

罗沛霖从当前中国实际出发,总结欧、美、苏、日科技、经济发展的历史进程,研究了作为近代科学技术工业摇篮的西欧与后进赶先进的美、日的差别及其中的规律。他指出我国要重视基本科学还必须更加重视现场技术、基本技术和应用科学的发展。先后发表了学术性论证文章。第6届全国政协委员茅以升、钱三强、徐驰、侯祥麟等83人签名的“关于加强对第一线工程技术界的重视的意见”,他是创议者和起草人。他的观点和学术论证表述在他在《科学学研究》1984年文章和1992年中国科学院学部委员大会的会议论文集中。

早日成立中国工程院是在工程技术界酝酿已久的一个议题。1993年5月由罗沛霖创议并起草了“应当早日成立中国工程与技术科学院”的建议书,由张光斗,王大珩、师昌绪、张维、侯祥麟、罗沛霖联署上报,得到了党和国家领导的支持,使中国工程院终于在1994年6月成立,标志中国工程技术事业的新时期。罗沛霖当选为第一批院士,并被选入主席团。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222