记父亲赵光炬

我的父亲是一个有73年党龄的老共产党员。他这一生经历了战火纷飞的琼崖抗日战争和海南解放战争,还经历了海南解放后的社会主义初期建设和改革开放后的经济大发展建设。我的父亲是一个平凡的人,他96年漫长的人生岁月,如同一支默默燃烧的蜡烛,即没有烟花绽放的壮丽,也没有霓虹灯闪烁的绚丽。但那束发自他内心的光亮,足以照亮他和他身边的人们。

一、少年启蒙遇良师

父亲于1915年1月出生于海南岛东方县四更镇英显村一个农民家庭,排行老四,祖父按村里赵氏辈份为父亲起名为赵廷补。祖父在我父亲五岁那年就去世了。从此,年幼的赵廷补由他的兄长抚养长大。幼年丧父的赵廷补在童年的时候就非常懂事,约6、7岁时就开始为家里做一些力所能及的事,放牛是他主要的劳作。当他年龄稍长时,比他年长10多岁的二哥就靠干农活攒集的钱送他到村里的小学识字。少年赵廷补知道家庭经济十分困难,非常珍惜能够读书识字的机会,他一边读书一边放牛,刻苦勤奋的学习,之后考入了昌江县第三高级小学(简称:昌江三高)。

在昌江三高小学,父亲遇到了他人生中第一个思想启蒙者——共产党人刘开汉(昌江县早期革命活动家)。刘开汉毕业于广州中山大学,他以办教育为名进行反帝反封建的革命宣传活动,昌江三高小学是他宣传革命的阵地之一。

1931年春,刘开汉转到昌江县第一高级小学当教员(简称:昌江一高),同时还当上国民党的教育局长。父亲也随着转到昌江一高读书。此时的刘开汉仍然一边教学,一边在学生中传播革命思想。 1931年秋,刘开汉由于在学生中宣传革命,受到国民党右派的攻讦,昌江县国民党当局撤免了他教育局长的职位,昌江一高也辞退了他。刘开汉虽然被国民党撤免教育局长的职位,但他的才学和正义感在昌江、感城地区深得民心。

1932年春,父亲的家乡英显村聘请刘开汉到英显小学当教员,父亲又随着转学到英显小学继续他的学业。刘开汉到英显小学任教后,仍坚持在学生中进行革命宣传,还在英显村召开群众大会发表演说宣传反帝反封建的革命思想。刘开汉慷慨激昂的演说给少年赵廷补留下深刻的印象,从此他开始关注政治和关心中华民族的振兴。可以说共产党人刘开汉是父亲少年时代的启蒙良师。1932年9月,刘开汉组织英显小学全校师生开展纪念“九.一八”事件一周年的抗日活动,父亲和同学们一起积极出墙报,宣传抗日救国。同年11月,为纪念孙中山诞辰六十六周年,刘开汉组织学生游行示威。父亲是这次游行示威活动的学生头头,他在刘开汉的领导下,发动学生参加游行,并带领浩浩荡荡的学生队伍走过十个村庄,他们每走过一个村庄就高呼口号,反对国民党对日本侵占中国采取不抵抗政策。村民们都纷纷观看和支持学生的游行示威。这次游行示威活动震惊了昌江县国民党当局,以刘开汉公开搞赤化为由要抓捕他,刘开汉被迫离开昌江县。但是他传播的革命思想在昌江县青少年中留下深刻的印象,点燃了许多青少年心中的革命火花,少年赵廷补便是其中之一。

父亲在晚年的时候还念念不忘他少年时代的思想启蒙者——共产党人刘开汉。

二、抗战烽烟中的青春

1937年的夏天,对父亲来说是一个不寻常的夏天。

那年夏天,琼崖西南临委书记杨启安到英显村活动,同村的地下共产党员赵郑农介绍父亲认识了杨启安。赵郑农与父亲都是刘开汉的学生,曾经一起参加刘开汉领导的学生游行示威活动。

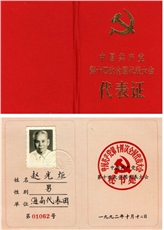

这个时期到英显村活动的共产党员还有马白山,经过地下党组织的考核,父亲在这年的夏天成为英显村党支部的一名地下党员。父亲和赵郑农等人在英显村小学以教书为掩护,他们像刘开汉当年一样,把学校作为传播革命火种的阵地,在学生中发展共产党员。这年父亲22岁,从这一年开始,父亲投身于中共琼崖特委领导的艰苦卓绝的琼崖革命斗争。从这一年开始,他的一生都奉献给他从青少年时代就孜孜寻求并认定的共产主义信念,他的内心深处永远有一个不灭的火花,因此,青年赵廷补在参加革命多年后将他的名字改为赵光炬。

秋天的时候,父亲参加了由中共昌感县委领导的统一战线公开组织“昌江县民众抗敌后援会”、“小学教师抗敌同志会”。这个时期,父亲还与马秋江、王业熹等共产党员编辑出版《战垒》刊物进行抗日宣传。

1939年2月10日,日军三千多人在军舰、飞机的掩护下,在琼山县天尾港强行登陆,当天就占领了海口、府城。之后,长驱直入,向琼岛纵深推进。2月14日,日本海军第五舰队攻占了三亚、榆林。 6月下旬,日军占领了昌江、感城县城及琼西南的一些重镇。琼西南地区是海南资源最丰富的地区,昌江石碌的矿产和昌感地区沿海的海产都成为日军掠夺的目标。日军在琼西南地区的村庄进行了大扫荡。日军见人就杀,见物就抢,见屋就烧。日军还在占领区建立了傀儡政权——伪维持会。日军的残暴和汉奸的助纣为虐,使琼西南的百姓生活在水深火热之中。

日军在昌江县人口最多的四更村建立溪南伪维持会,并通过溪南伪维持会控制昌化江以南一带地区。维持会长董必安是一个死心踏地的汉奸,他带领日军扫荡村庄,为日本人强行征收苛捐杂税,无恶不作,民愤极大。

1940年初,中共西南临委根据琼崖特委的指示从儋县搬迁到英显村,直接领导昌江、感城两县及琼西南沿海的抗日游击队在敌后展开斗争。中共西南临委和昌感县委为了打开沿海敌占区的工作局面,决定要铲除董必安这个恶霸。

时任昌感县委书记的黄清霞和父亲(时任昌感县委委员、宣传部长)向琼崖独立总队第四大队张开泰和史丹报告了董必安的情况,之后大家一起研究部署袭击溪南伪维持会的行动。经反复研究决定:由四大队长张开泰带领突击队执行这次铲除恶霸的战斗任务。父亲是四更镇英显村人,熟悉四更村的情况,因此也参加了突击队行动。这次锄奸行动计划是:先由四大队派出史伯龄、史振和两位同志(两个小队长)由内线掩护潜入维持会内部袭击董必安,再由张开泰带领驳壳班从外面进攻。行动计划确定后,在一个漆黑的夜晚父亲和赵郑农同志带领突击队潜入四更村中潜伏。第二天上午,史伯龄、史振和在内线的掩护下顺利潜入伪维持会内部。午时,四大队的驳壳班排头兵打死了维持会门外的哨兵,紧接着父亲和张开泰大队长带驳壳班随后接应。史伯龄、史振和在听到门外打死哨兵的枪声后,立即在维持会内部开枪击毙汉奸维持会长董必安等七个汉奸。战斗持续的时间很短,史伯龄、史振和两位突击队员在这次战斗中,由于孤兵深入未能在击毙董必安后撤出,最后壮烈牺牲。这次锄奸行动,是昌感县委和四大队联合打击日伪汉奸嚣张气焰的关键性战斗,以最小的伤亡打出琼崖抗日独立总队第四大队的威名。

董必安被击毙后,日军在又先后在四更村物色了两个维持会长,但都被昌感县委和四大队铲除了。日军不得不放弃四更村这个据点。

1940年夏,陈克文同志接任昌感县委书记,父亲任县委副书记。8月的时候,日军在新街建立昌江县伪维持会,日军找了一个老秀才当维持会长。这个老秀才吸取董必安的教训,不敢行凶作恶,也不敢公开反共。昌感县委抓住老秀才的弱点,派人潜入昌江县维持会进行地下工作,暗中掌控了维持会的活动,并通过这个维持会在墩头、新街地区进行征税,甚至新街的伪商会也成了征收对象,这些征收的税款都被秘密用于抗日捐税。

父亲在他的回忆录中,记述了他参加美合党校第一期培训班的故事。我从父亲参加美合党校第一期培训班的故事中,感受到冯白驹与琼崖特委在抗战时期为坚持长期抗战的运筹帷幄。

1940年,在铲除董必安战斗后,父亲被昌感县委派往美合根据地特委党校第一期学习班学习。

美合党校是琼崖特委根据中共中央书记处1940年1月26日《对琼崖工作的指示》中提出“开办大规模干部学校”,为培养一批党政军干部坚持长期抗战而设立的培训基地,冯白驹任校长。特委党校第一期学习班的学员约40多人,有来自琼东北各县、西路各县派出的同志。除少数超过三十岁外,大多是二十来岁或不到二十岁的青年。他们都是朝气蓬勃,壮志满怀的琼崖革命忠诚战士,都是经历过抗战烽火考验过的中坚分子。和父亲同期参加特委第一期党校的学员中有谢志德、吴浪渡、王惠琴、黄秋英等人,这几个人都是学习委员会和学员党支部成员,父亲任学委会主任兼党支部书记。这批学员都有强烈的愿望:学习掌握中国共产党的思想理论,更好的长期坚持敌后的抗日斗争。

冯白驹在第一期党校的开学典礼上做了重要的讲话。父亲回忆说,冯白驹神采奕奕地健步走上讲台,作了热情洋溢的讲话:“美合根据地刚刚建立,特委就决定开办党校。……特委这次集中同志们到党校学习的根本目的就是培养政治理论干部,组织领导群众进行抗战。……这对坚持长期抗战,争取最后胜利具有重大意义……。”冯白驹同志还对参加培训的学员描绘建立敌后根据地的远景“……组织群众发展生产,增加收入,改善生活;根据地的荒地荒坡很多,又肥沃,降雨量较多,有计划地逐步开展生产运动,推动根据地群众积极发展生产,尽可能种植蔬菜、杂粮。发展畜牧业,养猪、养鸡鸭等,争取逐步自给。”

美合党校为琼崖抗战培养了一批中坚干部。党校第一期学习班时间约两个多月。父亲回忆说:当年特委党校选用的教材主要有《马列主义提纲》、《党的基本建设》、《民运工作》、《论持久战》、《抗日民族统一战线》。毛泽东《中国革命战争问的战略题》、《游击战争的战略问题》是学员必读文章。党校的教员都是从中央党校和抗大学习回来的,其中有广东省委派遣来援助琼崖抗战并任琼崖特委常委的欧照汉同志。

美合党校和后来创办的琼崖公学对琼崖革命事业的发展具有非常重要的意义。父亲在特委党校所接受的培训和学习的革命理论,对他在抗战期间的工作起到了很大的指导作用。

1940年庄田同志受中共中央派遣到琼崖援助抗战并于9月初到达琼崖特委驻地。庄田同志到达琼崖特委后传达了中共中央对琼崖抗战工作的具体指示,其中包括:建立以冯白驹为领导核心的一元化琼崖特委集体领导,巩固和扩大抗日民主统一战线,发展农工商业,征收抗日捐税,开办各种学校,培养大批干部等指示。庄田同志所传达的中共中央指示精神很快就下达到各县委。11月,琼崖特委在文昌县成立了第一个县级抗日民主政权——文昌县抗日民主政府。

1940年12月“美合事变”后,昌感县委与特委之间的交通联系比较困难。昌感县委根据新的形势确定:1941年工作重点是建立抗日民主政权,建立统一战线团结广大民众共同抵御日军,领导群众发展地方武装。并参照从美合党校带回的陕北抗日民主政府减租减息文件的精神,在昌感地区实行减租减息、废除旧债;开展税收;动员少数民族参加抗战等工作。

1941年5月,昌感县委成立了昌江县江南区抗日民主政府,赵光炬担任党代表。这是抗战时期第一个在少数民族地区成立的抗日民主政权,实际管辖范围是昌江县大半部。

1941年7月,昌感县委成立东方峒民族工作委员会,黎族人士容兴中、文考兴等当选委员,这又是抗战时期第一个有少数民族参与的抗日统战工作委员会。

1941年11月,琼崖特委派出的巡视团到昌感县委传达琼崖特委第三次执委会精神和决定。特委巡查团与昌感县委决定成立县级抗日民主政权——昌江县抗日民主政府。12月,昌感县委在大新村召开全县各界人民代表会议,宣告成立昌江县抗日民主政府。县政府实行民主选举,父亲当选为县长,文烈当选为副县长。并在辖区里成立了昌江县一区和昌江县三区民主政府,区府下设立乡,先后成立八个乡,每个乡几乎都成立群众团体,如青抗会、妇救会和儿童团等。自从昌江县抗日民主政府成立后,当年26岁的父亲领导各区抗日民主政权及各级区、乡青抗会、妇救会、儿童团等群众团体支持抗日,打恶锄奸,摧毁敌伪维持会。

1941年秋,第三支队因战略需要东调到琼文与万宁地区。昌感地区没有了主力部队。昌感县委和昌江县抗日民主政府通过已经建立的各区抗日民主政权发动群众捐钱买枪。很快就买了三百多支长短枪,并组织起地方武装队伍。先是成立了县警卫排,之后又建立短枪队和不脱产的武装自卫队。

1942年秋,昌感县委在原昌江县东方峒民族工作委员会的基础上成立少数民族特别区抗日民主政府(同时撤消东方峒民族工作委员会),黎族人士容中兴担任副区长。少数民族特别区抗日民主政府成立后,统一领导昌江县内的少数民族乡组织抗日自卫队参与抗日斗争,还在尖峰岭山区建立了敌后根据地。

为了加快开展少数民族特别区的抗日工作,父亲经常深入少数民族特别区发动少数民族参加抗战。1943年的一天,父亲和昌感县新荣乡乡长符绍儒两人到黎族居住的罗旺村发动民众支持抗日。符绍儒是昌感县新荣乡土地村人,父亲在土地村开展工作时在符绍儒家住了一年多,两人之间情同兄弟。符绍儒曾经以教书为职先后在几个黎寨教书近十年,深谙黎胞的生活习俗和风俗习惯,会讲一口流利的黎话。因此,符绍儒经常随父亲到黎族村庄开展工作。他们每逢到黎族村庄工作时,就住宿在村民搭建的草寮里。罗旺村的黎族村民在父亲和符绍儒的发动下,群情激奋一鼓作气捉拿了为虎作伥的汉奸。 但两个狡猾的汉奸在押解的途中趁夜色逃脱了。次日拂晓,大批日军在这两个汉奸的带领下,荷枪实弹地包围了罗旺村。当时罗旺村的人们刚刚起床,面对忽来变故,父亲和符绍儒从草寮里冲出,马上指挥村民突围。父亲带领黎族群众冲出了日军的包围,但符绍儒为掩护突围不幸被日军抓获杀害。父亲对这些在战争时期牺牲的战友总是怀有深深的缅怀之情,解放后经常回到革命老区看望战友的遗孀和当年支持抗战的革命群众。

经过艰苦持久的斗争,昌感崖沿海和山区从西到东、从北到南的一小块、一小块的抗日根据地终于连接成一大片攻不可破的琼西南抗日根据地。

随着抗日根据地的扩大,琼崖特委先后成立昌感联县抗日民主政府、昌感崖联县抗日民主政府,父亲历任昌感联县抗日民主政府县长、昌感崖联县抗日民主政府县长等职务。八年抗战,父亲的足迹踏遍昌、感、崖沿海地区和少数民族居住的山区。

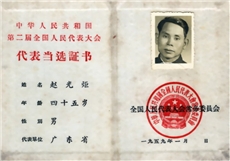

解放战争时期,琼崖南区临委和琼崖南区地委相继成立,父亲历任昌感县县委书记兼县长、南区地委委员及昌江县县委书记兼县长、南区地委书记兼琼纵五总队政委。

父亲在战火纷飞的抗日战争和解放战争中度过了他的青春岁月,他的人生目标越来越执着,他的革命信仰越来越坚定。即使在以后数十年的人生岁月,父亲从未偏离他在青年时参加中国共产党的初衷。

三、两袖清风勤政于民

1950年5月1日,海南解放了。父亲和许多琼崖纵队的战友们都面临着新的革命征程。此后,父亲倾注全身精力投入到建设海南的工作中,他的后半辈人生与海南岛的建设和发展息息相关。

1952年海南黎族苗族自治区地委成立,组织上委派父亲担任自治区地委第一任书记兼政府副主席。任劳任怨的父亲毫不犹豫的放弃在海口市相对优越的生活,投身于自治区(后改为自治州)的筹建工作。自治州州委和州府选址位于五指山脉的通什镇(现更名五指山市)。自治州建设初期,工作艰巨,生活艰苦,百业待兴。交通、通讯、医疗、教育等基础建设都是从零开始。

父亲以身作则带领一批自愿到自治州拓荒的干部们进行艰苦的奋斗,当时生活艰苦的程度是现在的人无法想象的,连干部居住的房屋也是以茅草房为多,医院、学校也都是茅草红泥建盖的。我们家几兄妹都是在茅草红泥建成的自治州医院里出生。父亲虽然是州委书记,但他制定了州委干部一律配置小面积的瓦房,干部家属配置茅草房的住房标准规定。我们家也不例外,父亲和母亲住在没有卫生间配置的普通瓦房,我们这些孩子则住在茅草房。这样的住房标准一直延续到1965年。

上世纪50年代初,五指山腹地的黎族地区保留着一些原始公社氏族制的遗迹,生产模式多为“合亩制”。几乎每一个生产个环节都是原始方式。自治州成立后,对父亲来说,引导自治州的黎、苗族群众结束刀耕火种的生产方式是一件非常重要的工作。

1954年10月,自治州第一个黎族合作社——番茅合作社成立了。这是一个只有50多人组成的黎族合作社,但它标志着黎族群众从“合亩制”的低级生产模式进入高级化生产模式。因此,番茅合作社成立的那天,身为州委书记的父亲亲自到场鼓励入社的黎族社员。番茅合作社成立后,自治区专门派技术员到番茅指导水稻种植。第一次的水稻大丰收对黎族地区的生产方式起到了很好的示范作用。

父亲自1952年至1966年担任自治州州委书记前后10多年的时间,奔波于自治州的农业生产与水利建设;跋涉于黎村苗寨之间;组织建设了一批基础工业;医疗、教育等行业也从无到有。第一批随父亲到通什镇拓荒的自治州基层干部的生活终于可以步入安居状态。医院、学校、电影院也相继用水泥和砖瓦盖建起来。许多在今天的人看似平常的生活物资,在当年物资匮乏的年代却是那样的珍贵。而父亲作为一个州委书记,他全力以赴所做的工作就是解决百姓的衣食住行。他所操心的事在今天许多人的眼中似乎都不是大事:如县与县之间的道路修通了、黎村苗寨用上电灯了、某个县的水利通渠了、台风过后农场橡胶林的损失、农场工人的生活是否改善等等,甚至农贸市场的蔬菜供应是否正常父亲都要关注。

在我儿时的记忆中,父亲总是那样的忙碌,他长期的忙碌使得我们一家人聚少离多。父亲对我们这些孩子是甩手派,我们兄弟姐妹从小就被送到不同的寄宿学校。我被送到的寄宿学校早期也是茅草遮顶红泥为墙的教室和宿舍,流淌的溪流则是我们天然的浴场。数年后我们的学校才建起瓦房。这些童年的记忆永远埋藏在我的内心深处,每每想起这些,总能感受父亲当年筹建自治州时工作的艰辛和面临的种种困难。

四、历尽沧桑重踏征途

1966年5月,席卷全国的“文革”动乱开始了。

1967年,父亲成为自治州最大的走资派被打倒。此后,父亲经历了一次又一次大大小小的批斗,从1967年底至1972年10月被关押长达5年多的时间不能与家里人见面。但身陷囹圄的父亲一直坚信党和人民群众,他以坚韧的毅力对待这场突如其来的运动,他相信总有一天党和国家会拨乱反正。在这场动乱中,许多有正义感和了解父亲为人的干部和群众,想出各种方法来保护父亲。有一天,父亲的琼纵老战友、时任通什军分区副政委的吴方定叔叔,获悉“造反派”阴谋在第二天的批斗会上打死父亲,便当机立断带着两名警卫员开着部队的军用吉普车,闯进“造反派”驻地,以提审为籍口将父亲“抢”出来,带到部队营区保护起来,父亲这才得以保存性命。但吴方定叔叔却因此受到牵连,也成了被打倒的对象。老战友这种肝胆相照的友谊支撑父亲度过了那段人生跌宕的岁月。

1973年3月广东省委为父亲平反并恢复名誉。同年4月,广东省委安排父亲重返自治州工作。

父亲重返自治州工作即面临一大堆棘手的问题。一些在文革中曾经反对过父亲的人,对父亲官复原职产生了思想顾虑。一位曾经批斗过父亲的基层干部,为了表示对父亲的歉意,经常会送一些水果和食品给父亲,但每次都被父亲婉言谢绝。这位基层干部见父亲不收他所送的食物,更加忐忑不安,思想顾虑更重。父亲不得不与这位干部进行坦诚的谈话,告诉他放下思想包袱好好工作。父亲坦荡的胸怀和实际行动终于打消这个干部的思想顾虑。

重新回到工作岗位的父亲,马不停蹄的投入到工作中,他要追回文革期间因被关押而耗费的时间。他下到各县落实政策、平反文革遗留的冤案错案。父亲以坚定的党性不怕第二次被打倒,顶着压力平反了昌江、东方两个县所谓“反革命暴乱集团”涉及300人的怨案,平定了“文革”遗留的动乱现象,稳定社会秩序,为恢复工农业建设创造条件。

1987年国务院决定撤消自治州,为海南建省创造前提条件。海南建省工委根据国务院的指示,委派父亲负责撤消自治州的工作重任。由于父亲长期在自治州工作,了解许多自治州干部的工作情况和思想顾虑,他耐心的对自治州干部做深入细致的思想工作,解释中央撤消自治州后仍保留的民族自治政策,圆满的完成国务院撤消自治州的工作重任。父亲此生与自治州的创建与撤消息息相关,他所做的一切都极为不易,他三进自治州已成为海南政治与经济发展的写照。

五、夕阳余辉老骥伏枥

1988年父亲离休后,他不但没有闲赋在家颐养晚年,而是继续为海南建设发挥余热。他联名5名德高望众的省级离休老干部,经省委、省政府批准成立“海南省老区建设促进会”,父亲被推选为第一届老促会常务副理事会长。此后10多年父亲比离休前更忙碌了。他虽年事已高,但仍身体力行深入老区调查群众生活情况。有一次,父亲在深入老区调查的时候突然晕到被送到医院抢救,我从广州赶回海口到医院看望父亲时曾劝父亲不要再忙碌了,父亲不但没有听从我的劝告反而批评了我。父亲病愈出院后又继续坚持老区建设的工作。他通过调查了解到全省老区有8734个自然村在饮水、用电、交通、教育等方面存在的困难非常突出。为了帮助老区群众脱贫,父亲亲自出马筹集资金,他给省委省政府领导写信、写报告,为民请愿,要求省里各部门支持老区建设。在父亲和老同志们的努力下,终于争取到专用资金为老区脱贫。现在全省90%以上的老区村庄通了公路,95%的农户通了电,85%农户饮上卫生水。民族山区有18万多户农户住上新瓦房,老区农村的医疗条件也有所改善。

除了老促会的工作外,父亲还担任海南省关心下一代工作委员会顾问、海南省老干部协会会长等等职位,他永远有做不完的事…。

父亲一生克己奉公,尽管他身居要职,却两袖清风。他生活简朴,从不追求奢华。他热爱海南,情系海南,为海南的今与昔做出了应有的贡献。

父亲常告诫我们对工作要努力,对生活要知足。

我们从父亲那里得到此生最珍贵的财物是精神财富,感谢父亲。

2010年10月写于广州

遥望天涯

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222