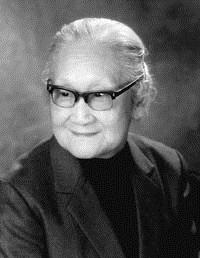

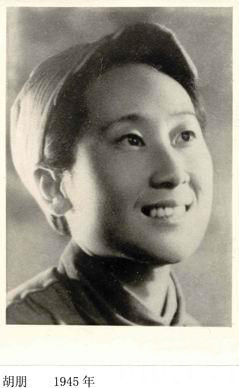

胡朋:电影界的“八路奶奶”

|

|

胡朋祖籍山东蓬莱,在北师大附中读书时就受到“五.四”新文化运动的影响,并接触了我国早期话剧和早期电影。抗战爆发后,她奔赴革命圣地延安,进入抗大学习。在奔赴延安的旅途中,还为一些素不相识的旅客表演街头剧《放下你的鞭子》。1939年抗大毕业后,胡朋到达敌后根据地晋察冀军区,被分到“抗敌剧 社”。她的互助精神极好。老战友聚会时,“抗敌剧社”当年打霸王鞭的那些小演员对胡朋的为人处事总是赞不绝口。抗日烽火中行军、演出的情景,他们一直念念不忘。当年的小演员田华说:“每次行军到达宿营地,一到房东老大娘家,胡朋大姐总是忙这忙那。她身板好、精力充沛,先收起我们脱下的衣服,烧一大锅开水,为我们烫虱子,还用梳子细心把我们头上的虱子一个一个挤死,一边挤着一边和我们逗乐,看看我们都睡了,她取出随身携带的针线包,为我们缝补袜子。等我们一醒,她和林韦大姐又不厌其烦地教我们学普通话。”

有一年开春,戏剧队胡可同志写了一部颂扬“子第兵的母亲”戎冠秀的话剧,排演时确定由胡朋主演。开排之前,胡朋到河北平山县下盘松村看望戎冠秀,帮助打草、喂猪、洗衣、扫院,夜里和戎冠秀促膝谈心,很快熟悉和掌握了这位“母亲”的性格、生活习惯以及言谈举止,回剧社彩排时,胡朋把“母亲”形象演得既沉稳、慈祥,又庄重、坚毅,彩排现场当即受到聂荣臻司令员的赞扬。应该说,扮演戎冠秀成了胡朋演艺人生的起点,那一段行军、演出、坚持反“扫荡”,以及接触众多房东老大娘的生活经历,又成了她在塑造角色上取之不尽的艺术财富。有一段时间,剧社排演了几部中外名剧,其中有《母亲》、《日出》、《雷雨》、《子弟兵和老百姓》、《瓦萨.惹列兹诺瓦》、《俄罗斯人》等等。这在剧社来说,是件新鲜事。导演组由汪洋、崔嵬等组成,主管服装道具的同志遇上了一个难题———服装。在剧中要求男演员要穿长袍、马褂,女演员要穿旗袍,可当时的环境到哪去弄?后来还是军区领导批了三 十匹冀中大布,托人到敌占区买了些

|

|

晋察冀的老文艺战士们都知道胡朋有着很高的艺德。记得1942年春,在开展对敌“政治攻势”中,“抗敌剧社”部分演员活跃在北岳区二分区一带。当时,胡朋左脚负伤,经过国际友人柯棣华大夫医治,伤势有了好转。在二分区军民联欢会上,抗敌剧社演出三幕喜歌剧《弄巧成拙》,让导演为难的是剧中扮演送郎参军的新媳妇的方壁牺牲了。为了保证演出,胡朋忍着伤疼,主动出来救场,她连夜背词,一拐一拐的练走路,剧社同志都深受感动。胡朋在文艺界有着很高的声誉。她曾出席过第一、二、三、四届全国文代会,曾任中国剧协第三、四届理事和第三届全国人大代表,还曾经作为中国电影代表团团员和中国戏剧家代表团团员去苏联、南斯拉夫、东德、波兰、越南、古巴等国访问,1991年获中国电影学会特别荣誉奖。1995年在纪念世界电影诞生100周年、中国电影诞生90周年活动中,又被选为“中华影星”。她作为晋察冀文艺研究会理事,从1984年就集中精力撰写抗战文艺史料,

不再上戏。她和老伴胡可(部队著名剧作家)合写的战地回忆录《敌后纪事》已由大众文艺出版社出版,是一部珍贵的历史资料。 (完)(《中国军事影视》)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222