乱世佳缘——父母之恋

作者:陈大任

我母亲钟氏出生在广东南海盐步 (现属佛山市) 一个颇为殷实的家庭,祖上亦官亦商,但到了外祖父这一代家道已渐中落。外祖父是清末的留洋学生,回国后(在民国广东省政府内)做了一段时期的文官,因看不惯旧官场内的许多人和事,便像陶渊明那样,愤然辞职归故里。母亲的童年,便是在较富裕而和谐的家庭氛围中、以及外祖父的慈爱关怀下,慢慢成长起来,后来到省城广州读中学。

但是,好景不常,“七 • 七卢沟桥事变”后,日本向中国发起了全面入侵。1938年10月12日凌晨,日军在海军舰艇和空军战机的支持下,兵分三路在广东大亚湾登陆,旋即广州沦陷了,南(海)、番(禺),顺(德)等珠三角一带城镇,顿时置于日寇铁蹄底下,到处一片水深火热。据母亲回忆,日本兽兵到处奸淫掳掠,实行“三光”政策,仅在盐步一个叫 “狮前” 的小村,一个上午就被日军杀死了100多人,整个村子只死剩一个妇女和二个小孩(躲起才幸免、该妇女后来听说也受刺激太深而疯了。),当时世道确可用“惨绝人寰” 来形述! 敌兵杀过后,日本浪人与汉奸流氓等败类又趁机互相勾结大发横财, 光天化日之下肆无忌惮地在民间抢掠, 无政府状态的沦陷区内到处盗贼横行。外祖父家多次遭盗贼抢劫,以至家空物净,母亲的哥哥更是横死于贼劫之中,一家人惶恐至极;外祖母因爱子被杀受了惊吓又忧伤过度,竟一病不起。原在省城读书的母亲,中学还未毕业,当时没有随学校内迁,而是赶回家中帮忙照料病榻中的外祖母,未几外祖母终于撒手人间,含恨辞世,父女俩只有抱头痛哭。偏在这时,有汉奸侦知外祖父原系留日学生 (),于是上门竟要他出来做事,外祖父出于民族气节,大义凛然,数次严词拒绝。为免受进一步的迫害,外祖父乃嘱咐我母亲赶快逃跑,自寻生路,然后他便投河自尽了——他要留青白在人间,以对得起自己的祖国与良心!

母亲后来跟随同乡的婶娘,辗转逃到尚未沦陷的粤北英德地区去避难,并得友人的帮助在鱼子湾小学当教师糊口,那时约是1940年左右。在鱼子湾母亲认识了一位年青军官,他是黄埔七期生,当时任国民革命军第62军(157师469团)少校团副,他所属的部队刚在前方银盏坳重创日军之后调到此地一带休整。国仇家恨促使母亲倍加崇敬抗日军人,他们相识相爱了,不久之后,终于伧促地在战火间隙中的艰难岁月里结为伉俪。这位姓陈的军官以后便是我的生父。

婚后父亲回前线继续抗击敌人,其所部先后在从化、花县、翁源、清远、英德等地,以 “一寸山河一寸血” 的精神及相对较差的装备,浴血奋战、顽强阻敌北上,而母亲则仍留在鱼子湾小学任教,二人很少见面,但青春的心灵彼此是相通的。1944年某月的一天,父亲寅夜归来告诉母亲:“我军接到紧急命令,今晚出发开往湖南衡阳一线参战。部队已陆续开拔,团长特准我二小时假回来安置家属,并给我2000元留给你作生活费,这2000元你或可支持一年半载,此次入湘作战不知会和敌人干上多久,一切你自己好好保重吧!”。 分别在即的短暂时间里,母亲万语干言一时不知从何说起,抬眼遥望窗外,但见山巅冷月素辉,止不住眼眶湿润汩汩泪下.相对默然天已微亮,马弁 (即警卫员) 到门外来催促上路,父亲只得匆匆出门走了,母亲跄跄踉踉跟着送出去,父亲回身有力地挥了一下手,便与部下急急脚去追赶部队,母亲泪迷双目地遥望着他渐行渐远终至逝去的背影,呆立在路边很久,才慢慢踱回住处。部队北上的消息随后传到民间,一时人心惶惶,沸沸扬扬地有流言说不久日寇即会大举进犯英德,又说曰军即使暂时不来,地方上没有了军队驻扎守护,土匪们也会乘势下山,抢粮拉牛、劫杀强暴等无恶不作…… ——乱世之中,匪盗特别猖獗。老百姓各自恐慌准备躲避。母亲彼时也曾受过惊吓,有个好心的乡民叫冼伯的,通风说有帮贼人要前来搜寻她,让母亲预先藏起来,才幸免遭害,母亲稍后猜测,土匪可能缺武器,而军官太太极可能身边留有手枪 (事实也如此,父亲临走前给母亲留下了一把小手枪,以便万不得以时作自卫防身之用);在那“今天不知明天事”的复杂环境中,母亲在忐忑不安中又过了一段时日,适逢学生期终考试已完毕,校长突然集合全体讲话,说接到可靠消息:日军今晚或明日可到达鱼子湾来,师生们要尽速离开学校,如果家住太远就先到附近山村暂避。晚饭后财务通知领工资 (当时学俸是以谷价折合货币来计算的),并言明现时市面谷价每担500元 (钱已比数十日前父亲离开时大大地贬了值),学校为了照顾各位老师每担谷多加了200元发放,领了工资之后各人也就顾不上许多,彼此道声珍重便各走各的路了。眼见得众人鸡飞狗走,而母亲却非常为难,因为她是外地人,一个年青女子在此举目无亲,处于孤立无援的境地,这令她一时满怀惆怅,悲从中来.正是:“念往昔故园春暖,叹今朝落拓天涯”。母亲不禁潸然泪下了!但是,总归要面对现实的,相信天无绝人之路。她冷静地思忖了一下,自己离最近的较熟悉、可托赖之人,距鱼子湾至少也有四个钟头的路程(含山间小道),今天晚上无论如何是难以上路的了,只好先到离校较远的一位当地教师朋友处暂借一宿;第二天一早,简单打点随身行理,抄小路投奔远方的熟人。

后来,母亲幸运地联络到一位62军留下照顾伤病员的少校医官,并通过他的介绍,得以在暂时还没有敌人骚扰的英德石窝头小学继续教书;同时,透过该军医,她也断断续续地知道一些62军在湘作战的消息。原来该军参与的衡阳保卫战打得非常惨烈,日寇投入至少7个师团共十几万人的兵力,除了飞机配合和重武器的优势外,还使用了毒气。而62军原在广东抗战时已有所折损,其辖下两个不满员的师连同一个军部,总兵力还不足2万人 (日军一个师团的编制就有2万多人),入湘作战数月以来,在残酷的激战中伤亡加上疾病(严重欠缺粮食、弹药、医药等补给),损失人员近6干,连471团(157师的)丁团长和151师余副师长这样级别的军官,都先后在与日寇的短兵相接中阵亡,长眠在三湘的土地上(当然,敌人也付出了惨重的代价:我方亦击弊了他们的中将师团长和少将旅团长各一名)。这些消息令母亲非常牵挂她那生死不明的丈夫,于是她不断通过军邮发信给父亲,希望能得到他的一丁半点儿消息,但信件发出之后,却恰似 “泥牛入海”,经过大半年时光,她才终于得着了一封由部队转来的信。捧着这封难得的宝贵信件,母亲激动得哭了。在那个时节,这真应验了唐诗所说的:“家书抵万金” 啊! 她用颤抖的双手撕开了信,总算由此确知自己的丈夫还活着。在这封来自广西百色的信里,父亲告诉她,部队已转战至广西,并说目前日寇虽然还很嚣张,但已是强弩之未了,他们已面临国内反战,兵源不足,装备转劣,战线过长,补给难继等困境,而我方则得到国际上盟国的援助,不但装备改善,而且国共合作结成统一阵线,上下齐心、士气高昂,现在全国抗日军民已准备大反攻。他鼓励母亲要坚强地活下去,等待他胜利归来,并说自己已获提升为 “中校”了;在信末父亲还附有一首诗 (我祖父是清末秀才,父亲幼承庭训,故也能诗),该诗写道:

一剑曾敌百万师,

万里疆场御凶顽;

热血洒遍扶桑岛,

征袍洗净振中华。

在诗的末两句,父亲表示要打出国门去,追歼残敌到日本 (扶桑岛),以振我中华国威、军威。表达了一个爱国军人的豪情壮志。 父亲这首诗窃以为可与唐诗中的军旅边塞诗相比美,实有异曲同工之妙!而更妙的是,诗中的内容,与后来他的经历,基本一致,真是非常巧合。

母亲接信后不久,日本兵撤离了鱼子湾,这证明敌人确实大势已去了,他们的末日也快到临了;但当她兴奋地返回旧地一看,却发现鱼子湾小学早已被日军破坏得七零八落,满目尽是颓垣败瓦,荒草丛生。见此情景,母亲的国仇家恨不由再次涌上心头,毕竟她已和这里的学生和乡民们,有了很深的感情。在回到石窝头小学之后,母亲不仅悉心教学;还以历史和现状为鉴,向学生们灌输爱国主义,让那些山娃子们从小不忘国耻,奋发做人报效祖国。

1945年7月的某天,校长兴奋地告诉母亲一个好消息:日本宣布无条件投降了! 但详情还要找到报纸看过后才知 (在英德山区的小学里,当时很难看到报纸)。母亲於是急忙找到留守的医官询问,证实了校长所言非虚。八年艰苦的抗战,中国人民终于胜利了! 医官还说他们亦将集结待命,准备重返部队。母亲乃恳求医官, 希望届时能带同她一起走,少校爽快地答应了。十多天后,他们一行先由英德、清远,再转三水、佛山,终于到达广州。在此得到的消息更为明朗:原来62军果然打出国门,追击日寇到了越南境内的海防市,此后不久又接到命令:举军挥师登陆台湾,接受原侵台日军的投降和接收敌人全部军事装备与战争物资。1946年1月,母亲他们一行终于在汕头跟随62军所有滞留的后方人员,登上由军部派来的军舰,横渡台湾海峡到达基隆港。当母亲站在甲板上,在初阳中迎着清晨的海风,望着岸边乱石穿空,惊涛拍岸,而稍靠后的则是陡削高山,危危要塞,这样壮丽的山河,而今已回归祖国怀抱了! 她不禁非常感慨,又想到即将会见到自己日夜思念的丈夫,不由内心一阵阵激动。父亲这时已派在接收处工作,暂驻台中市,他要协助候梅将军,负责收缴及接管日军的武器弹药等军事装备与军用物资,并需遣返已投降的日军及其它非军事人员,由于工作繁忙,没有到码头迎接,母亲遂跟从其他人员乘火车到达台中,先入住酒店,并通过父亲的同事带口信通知他。翌日早上,父亲亲自驾驶吉普车前来,母亲亦盛装以待,在酒店大堂见面的那一刻,彼此不禁惊喜万分、热泪盈眶。父亲这时全身崭新戎装,腰别一支 “勃朗宁” 手枪,肩挂两杠两星军衔,脚下铮亮皮靴,颇显英俊威武(代表中国政府参与接收工作,当然要显示出应有的仪容仪表,这也是作为国家军人对外所体现的威严与形象。)! 见面后,夫妻俩当然百感交杂,自有诉说不尽的话语。经过八年战火的洗礼,双方得以幸存下来,真是恍如隔世,而这本身就意味着幸福。父母亲的这一番传奇性经历,从某一层面(战乱)上说,也颇似电影《一江春水向东流》的情节,只不过该片中的男女主人公,在 “八年离乱” 之后是以悲剧收场,而我的父母则以大团圆结局。这样,母亲就跟在父亲身边,先驻台中,后住台南,而后又迁至高雄,并在台南怀上了我。

在台湾好不容易才过上了一小段平静的日子,母亲又要和父亲分手了,国民党反动派调兵打内战,父亲所在的部队要立即北上。这支父亲跟从多年的队伍——国军笫62军,在抗战时期曾历尽艰辛,并作出过重大牺牲。可是,眼看着这支精锐的部队(该部队在抗战后期全部更换为美械装备,军官亦备受美方专家培训,战斗力大为增强;《毛泽东选集》第四卷曾提及62军,并称其具有一定的战斗力)不再用于保家卫国,而是用于打内战,演变成中国人打中国人,父亲当初投笔从戎抗御外侮的初衷,不觉顿感挫伤,他的眼角不由闪过一丝泪光;然而,军令如山,纵然一百个不情愿,在当时也无法改变现实 (老军长黄涛就因为对打内战有抵触而被蒋介石撤了职,而换上黄埔系四期的林伟俦),父亲唯有含悲忍泪,吻别身怀六甲的妻子,毅然坐上军舰远赴华北。而母亲稍后也只好独个儿乘搭海轮 “台南” 号返回大陆,住进广州一个本家嫂子的家里,而后不久便在广州诞下了我。 在穗时母亲非常留心报纸的消息,十分关注时事的动向,当获知北京 (当时叫北平) 的国民党部队在傅作义将军的率领下举行和平起义的消息后,令她非常振奋!因为她知道父亲当时正在傅作义麾下的157师任职师参谋主任(上校,相当于共军师政治部主任),这就是说他已参加了革命队伍,光荣地成为了中国人民解放军的一名指战员,这也是父亲生命链中的一个闪光点。

广州解放后的某天,母亲忽然接到了父亲的一封来信,说他们的部队现时正在东莞的赤岭整训,盼她前来相聚。原来,父亲参加北平起义后,按照共产党的有关政策,原衔原职和相关待遇保留不变,部队改编为中国人民解放军第四野战军独立24师 (后编入两广纵队为第2师),大军一路南下作战,参加了解放海南岛的战役 (时又归属邓华指挥的十五兵团),才到东莞整训的;母亲於是带同我赶往赤岭与父亲相会,他们夫妻饱经沧桑,久别重逢,真可套用一句 “喜极而泣” 的俗语,况且又添了我,总算得上是一个完整的家了,也只有到了这时,我这个小豆丁加鼻涕虫才可以口齿清楚地喊上一声 “爸爸!” 。 不久我们又与父亲一起回到广州东山, 父亲被选派到叶剑英任校长的广东军政大学高级于部研究班学习,母亲作为军眷也被组织到 “兵团家属队” 里参加学习。在队里她学会唱很多革命歌曲,如:“没有共产党就没有新中国”、“解放区的天”、“二月里来” 等等,还学会唱许多苏联歌曲。尽管解放初期国家经济有困难,且百废待兴,但按照 “革命不分先后” 的原则,当时我们在生活待遇上还是受到应有的照顾:部队实行供给制,父亲的伙食是吃“中灶”;我被视为革命的后代,每月公家还给补助40元现金作买牛奶等哺肓费。父亲在军大毕业后,上级原拟分配他到某军事院校任教官的,后来照顾其本人意愿转业了,被安排到广东省工业厅工作,以后下基层企业,一直干到离休,于1997年年初逝世。两年后的1999年春,我们把父亲骨灰由广州银河公墓,迁葬至他曾经浴血抗日时战斗过的地方——从化(解放后从化市人民政府在当地建有 “六十二军一五七师抗日阵亡将士纪念碑”, 现已成为了一处著名的抗战遗址和爱国教育基地)。父亲在生时曾表示,希望能早日看到两岸统一,但可惜他最终还是带着这个遗憾走了!

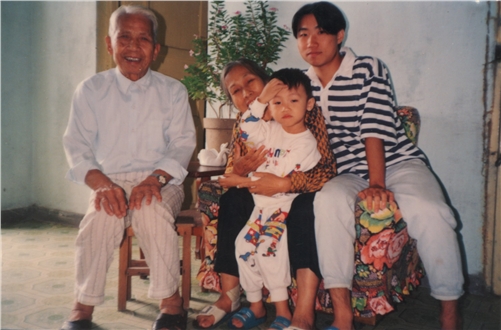

如今,仍健在的母亲己近90高龄,并己 “晋升” 为祖母了。她身体健康,思维清晰,作为某个历史阶段的过来人,经历了由往昔乱世青春飘泊、到现在盛世安享晚年;由满头青丝的豆蔻年华到鬓发苍苍的垂垂老矣,她虽是一介平民,但平凡中却渗透着传奇,其生活经历真可说是 “百味人生”!而这大半个世纪的人生经历,她却依然能记忆尤新,对当前中国曰渐的国力强盛、社会繁荣;人民的生活安定、趋向富足,不免常常感慨万千。她谆谆叮嘱我们儿女辈:要珍惜这来之不易的太平盛世,更要努力为国家和人民多作奉献!

说明:

1、本篇原名 “乱世青春”, 曾刊载于《黄杨月》杂志,此处略有删节;看过该杂志的前广东省作协副主席杨干华先生,在某次作品研讨会后,还曾当面嘱我:“你最好能把此文演释成中篇以上的作品!”;省级女作家封少珍亦对此篇持有同感、并一再力促我精心补改延至中篇以上;而珠海市作家协会的名主编李一安先生(湘籍) 及《珠海特区报》的李阳先生也先后鼓励过我。但由于种种原因,至今我仍未动笔改写。

2、曾设想,在抗曰剧层出不穷之际,此篇回忆录式的拙作,若能有机会让诸如张艺谋、冯小刚等导演知道并垂注,能拍成电影或电视剧多好啊!毕竟这是有血有肉的真实东西,而决非虚构杜撰、无病呻吟、商业味浓的剧作可比!当然,这种想法在我脑海中仅是一闪而过,但也不是胡思乱想,纵观中国抗战,湘省战火甚烈,其中有二役激烈而残酷、震惊中外,衡阳保卫战而外,常德保卫战亦可歌可泣!此战早 (1943年) 于衡阳,国军第74军57师,以八千虎贲将士在师长余程万 (广东人) 带领下,坚守湘西重镇、力阻日冦数倍精兵的狂攻 (指挥官为横山勇大将,尔后围攻衡阳的亦是他。),除了余师长带出200余人突围求援之外,因弹尽粮绝,留守常德城内其余国军官兵全数殤国!此战以后由作家写成文字,曾引起极大轰动,及后拍成电影《喋血孤城》(由沈东执导、香港影星吕良伟担纲主演),展现了国军:“捐躯赴国难、视死忽如归”的壮烈情怀,感人至深、催人泪下!

3、母亲钟淑真已于2013年“清明” 节 第二日仙逝,随父同于天堂散步了!其实解放后我家曰子並不好过,在经常搞运动的年代,以階级斗争、路线斗争为背景,政治挂帅为第一要务,父亲虽是一个处级干部,因为其历史的原因,工作与生活处处都受排挤甚至打击(文革中父母更是双双被投入“牛栏”!),我们一家是所谓“夹着尾巴做人”的,而作为“黑七类子女”, 可想而知, 我们兄弟姐妹的成长亦充满坎坷,但作为父母的后代,我们在毫无背景与靠山可支持和依赖的景况下,夹缝求存、奋力挣扎成长,他夫妇俩的男性后人仅五名 (其中一个是重孙,目前还仍系儿童) 至今已出现三个工程师,我 (普通机械)、我小儿 (三维动画)、弟弟独生儿 (民用建筑),相信父母在天之灵亦会感到自豪。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222