我的父亲母亲

又到飘雪的季节,又是心痛的日子。

再过几天,阴历的十一月十八,是我父亲的五周年忌日。

再再过几天,阴历的十一月二十六,是我母亲的十周年忌日。

每年的此刻,我都有为父母写点东西的冲动,而每每提笔,思绪就在悲哀中浸渍,落在纸上的只能是点点泪痕…….

而今,当父母的身影渐渐淡出梦境,当心中的伤痛不再波涛汹涌,我自信可以从容地写,写下我的父亲和母亲——

(一).千里姻缘,不是因为有爱。

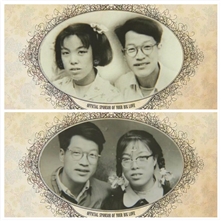

1934年,我的父亲出生在河北张家口一个富裕的商人家庭。

1937年我的母亲生在晋西北一个人口不足百人的偏僻小村。

父亲二十岁以前,一直过着饭来张口,衣来伸手的公子哥生活,那时,他的理想是飘洋过海,走出国门。

母亲十二岁的时候,已是干农活的好帮手,种地、养猪、砍柴、磨豆腐,样样拿的起放的下,那时,她最大的愿望就是能嫁到五里外的集镇。

这是两个八杆子都打不着的人,谁会想到他们能走到一起?

母亲十六岁那年,她的家庭发生了一件大事,母亲十八岁的姐姐不明不白被夫家致死,我的外婆颠着

小脚告到区政府县政府,但终因无凭无据而败诉,痛定思痛,外婆才明白:不但男孩要念书,女孩也要认几

个字。这样,人高马大的母亲就跟那些小她许多的娃娃们一齐走进一年级的课堂。母亲是聪明的,也是勤

奋的,几年后,她连升级带跳级,以优异的成绩考进了县里唯一的中学。

其时,我的父亲已经大学毕业,由于在五七年的那场运动中言论过激,他被戴上了“右派”的帽子,不仅

出国的梦想破灭,就连留在城市也成了奢望,他被分配到母亲所就读的县中,成为母亲班级的一名任课老师。

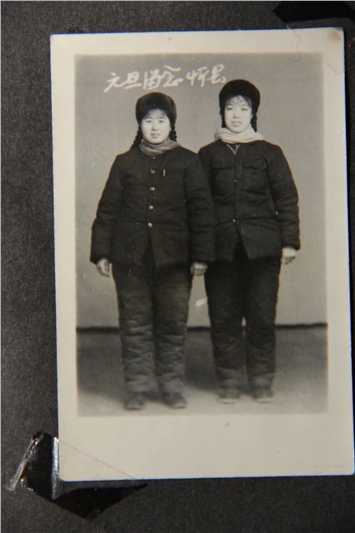

很多人,包括我们几个做儿女的,在知道父母是师生关系后,都会说:哇,师生恋啊!其实,我的父母

只是师生,并无恋情。据父亲“坦白”,他在任课好长时间后才发现母亲这个大龄女生,“那时,你妈梳俩

大辫子,要多土有多土。”也是,见惯了大都市的风化雪月,相貌平平的母亲怎会赢的父亲的青睐?而母亲

呢,对这个生活习惯奢靡浪荡的公子哥也实在没什么好感,典型的一件事是:夏天,父亲竟然把好端端的

一双鞋剪破了(实际上是凉鞋),这对出身贫寒的母亲来说,简直是大逆不道。如此,虽然是师生,见面交谈

的机会也很少,更说不上相恋了。

母亲初中毕业后,被保送到地区的师范学校,但这时,外婆的家境已经不允许母亲继续上学,不只是经

济的困窘,还有另外的原因,因为这时母亲的哥哥已经娶妻,新媳妇对同龄的小姑依然吃用着家里很不

理解,于是,我的大舅就以兄长的身份与母亲进行了一次长谈,母亲听后,哭了一天一夜,第二天就下

了决心:嫁人!秃子、瞎子、瘸子都不嫌,只要能供完两年的师范。这样,有热心的人就想到年近三十还

孑然一身的父亲。

此时的父亲,经过几年的磨炼和改造,真正感到“蜕毛的凤凰不如鸡”,不但原先城里的女友弃他而

去,就是县城很一般的姑娘听说他是个“右派”,也远远的退避三舍,谁还敢嫁他?于是,他也不再嫌弃母

亲土气,竟然很爽快地答应了。

父亲没有想到,从此,他的根就扎在这里。`母亲也没有想到,从此,她要背负二十年的政治包袱。

(二) 分居八年,小山村见证伉俪情。

母亲在父亲的资助下顺利完成学业,毕业后分配到县城附近一个小山村任教,成为当时为数不多的乡村女教师。

小山村距离县城三十多里,且都是蜿蜒的山路,每次来去往返都是步行,这对乡下长大的母亲来说自

然算不上什么,但对父亲却是不小的挑战,第一次去村里父亲出发时是扛着铺盖卷的重劳力,到村里就

变成拄着树枝的轻病号,但他又不放心母亲一个人行走,于是,在那条山路上就经常可以看到肩挑背扛

的父亲,看到拖儿带女的母亲。

看家里的老照片,父亲年轻的时候西装革履,我就纳闷:为什么在我的记忆里,父亲总穿着布鞋?原来

那满脚板的鸡眼和胼胝就是山路给他的回赠。

母亲晚年提起她的那次惊险依然余悸未消:她带着孩子赶路,不知不觉天就暗了,就听到附近的狼嗥….

跌跌撞撞跑进一户人家,就瘫在地上。

山道是坎坷的,山村的生活也是艰难的。开始的时候,村民们听说来了一个右派的老婆,那是一百个不

满意,一千个不放心,于是,在母亲上课的时候,就总有人在窗外窥视,看她是不是虐待贫下中农的子女,

一段时间后,他们发现母亲不但不虐待,而且很优待,几个没娘的孩子,母亲也给拾掇的清清爽爽,连头

上的蚤子也不多见了,这才逐渐的认可母亲。

村里的学校名为学校,其实也就一孔窑洞,一个老师,二、三十个学生而已。学生不多,但各个年级都

有,这样,母亲一人既教语文算术,又教美术音乐,既教一、二年级。又教三、四年级,一天到晚,声带

都处于剧烈运动之中,也就是从那时起,母亲患上了伴她终身的慢性咽炎。

好在父亲也是老师,而且是中学的老师,对付小学那点东西绰绰有余,于是每次去乡下,他都自告奋勇

去做母亲的“助教”,渐渐地,竟成为孩子们喜爱的“编外老师”。为了减轻母亲的负担,父亲还自制了几块小黑板,把一些固定的比如拼音字母、乘法口诀、乐谱等教学内容抄写在上面,这样,母亲去上课小黑板往那

一挂,人就轻松了许多。

村里给母亲分了一块自留地,村长说,看你一女人家,又带孩子又上课,不想种就荒着吧。母亲生长在农

家,看见土地比啥都金贵,岂能容地荒着不种?这下,苦了不分五谷的父亲,春种、夏锄、秋收,父亲第一次

收获到自己的劳动果实——两筐玉米,这两筐玉米来年又被母亲加工成炒面成为父亲饥荒年代的主要干粮。

也许是距离产生美,也许是未到婚姻之痒,这一阶段,父母的关系是融洽的、和谐的。较之于当初情感的

空白,这期间,他们相互开始依恋,彼此能够欣赏,而且,随着四个孩子的相继诞生,家的责任把他们紧紧

地凝集在一起,你挂念我,我惦记你,虽不是如胶似漆,却也是夫唱妇随,情投意合。

也许正因为这个原因,若干年后,在他们选择墓地的时候,不约而同想到那块留下美好记忆的“风水

宝地”。

而今,父母的遗骨如愿回归那块土地,在那里,他们一定琴瑟相谐,恩爱如初吧。

(三)为了入党,写了二十年申请。

在小山村度过八个春秋后,母亲终于调回县城的一所小学,从此合家 团圆,也是从此,夫妻间龃龉不断。

母亲是个很好强的人,做学生,她品学兼优,做老师,她成绩斐然,但自从嫁给父亲,她政治上就不再

进步,不是她没意愿,是她没资格。

早在上师范的时候,母亲就积极向组织靠拢,结果,毕业时,她的政治面貌依然是群众。

在村里任教的第一年,母亲就向当地的党支部递上了入党申请,支书看她勤勉、踏实,是个好苗苗,就

背着干粮去了一趟父亲所在的学校,回村后,就把这事搁在一边。

母亲依然在写申请,一年一份,从未间断,雷打不动。到了第八年,也就是她将要调走的时候,支书终

于找她谈话:女子啊,你的表现是好的,但与党的要求还有距离,好好教书吧,党内党外一样贡献。

支书为这次谈话肯定打了多次的腹稿,他不愿实话实说伤母亲的心,只能隐晦而含蓄,意味深长,但是,

年轻气盛的母亲怎么能懂得这一番良苦用心,她只把这一次谈话当做组织对自己的一次肯定,开始了新

一轮更加频繁的申请。

母亲的错误不久以后就被一同事无情的给予纠正:学校组织入党的积极分子学习,母亲自忖自己够

积极的,就去了,结果,那位同事说,你学习不学习有什么用,右派的老婆谁会批准入党。

母亲回家躺了一天,那一天,她才开始明白,她注定要与敬爱的党组织无缘,那一天,她开始迁怒于父

亲。

小时候,见惯了母亲因为这事以泪洗面,觉得母亲的行为实在过分,不就是不能入党吗,至于吗?及至

渐长,开始填表报家庭情况,看到“红五类”们气宇轩昂,我辈萎靡不振,朦胧间,对母亲开始有点理解。

而今,人到中年,尝过了人情冷暖,世态炎凉,已完全可以体会当年母亲的心境。毕竟,在那年月政治身份

高于一切,而且母亲受到的歧视何止仅入党一事,调资、评先、分房等等,母亲纵有再大的优势,人家只要

这一票就能否决,母亲心里苦着呢,她的苦只能向最亲的人发泄,这难道有错吗?

而父亲,只因为那么几句不歌功颂德的话,就被贬谪到偏远的小镇,背井离乡,孤苦无依,他又错在

哪里?

日子就在争吵中一天天过去。就在母亲不再希望的时候,1980年,她多年的夙愿终于得以实现,那一

天,亲眼见年过不惑的母亲流下了眼泪,那一年,距离母亲第一次申请入党整整二十年。

父亲是个典型的知识分子,一直以来,他对政事不感兴趣,对政党也不很向往,他理想的组织是九三学

社之类,但在母亲的感染下,他也向党组织提出了申请,并很快被批准,这样,一年之内,我们家就诞生了两

名共产党员,填表的时候,夫党员,妻党员,父党员,母党员,为此,一家人很是自豪了一阵。

(四)白手起家,一砖一瓦皆辛勤。

母亲回城后,我们一家就开始搬迁频繁的租房生活。那时,县城里有空闲的民房不是很多,房东都牛得

很,加之又带了我们四个不大不小正值淘气捣蛋的孩子,父母不知为此陪了多少笑脸,说了多少好话。

但是,依然会遭遇到无德的房东,有一老太太,看母亲是个整洁、勤劳的人,就千方百计拉来做自己

的房客,后来,见别人以高的房价相诱,又百计千方赶我们走,甚至在炎夏六月把火炉支在我们屋里。

于是,父母有了自己建房的心事。

可是,白手起家,谈何容易?

首先是地基问题。父母均为外乡人,在县城里“房无一间,地无一垅”,建在那里?其次,是资金问题

其时,父母的工资加起来也就八十四元五角,养活着一家六口,还要接济乡下的外公外婆,一分钱已是掰

成几瓣花了。

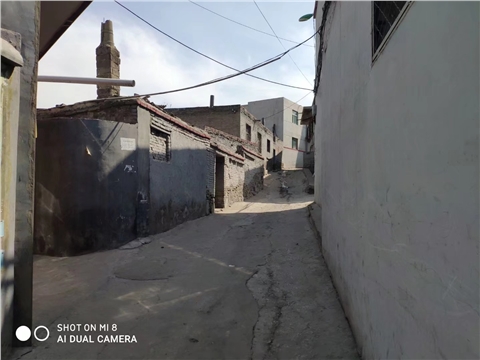

面对困难,曾经养尊处优的父亲表现出他坚韧的一面,他一遍又一遍找附近生产队的干部,终于在县

城边缘的山上,批得一块不大的荒地。

母亲也没有闲着,她把勤俭持家的本领发挥到及至,两年后,竟出人意料地拿出八百元的存款。

有了这不大的地盘,有了这不多的启动资金,房子终于开建,又两年后,两孔极其简陋的窑洞落成,全

家喜迁新居。

至今记的搬家时的一个情景,母亲整理完毕炕上的杂物,返身站在炕沿上庄严宣布:孩子们,这是咱

自个的家,想做甚就做吧!那架势有点象在天安门城楼。

至今也记的父亲的“修建总结”:第一,思想转变了,由见困难就跑变为迎困难而上。第二,技能提高

了,无师自通学会了泥瓦工、木工的一点皮毛,能垒鸡窝会砌院墙还可以打小板凳。第三,体质增强了,

搬石头、提泥包、推平板车,样样可与民工一比高低。第四,形象改观了,白脸书生变为戴眼镜的包公。

父亲捎带着也给母亲总结了两条:第一,可以改行去当食堂的大师傅,做二、三十个人的饭不慌不忙。第

二,可以去做沟砖缝的小工,绣花般细致,挣的工钱一定很多。

父亲的这番话并非调侃,是戏言中带着苦涩,轻松中透出喟叹,两年七百多个日日夜夜,父母为那一砖

一瓦付出数不清的汗水,而这一切,只因为想和当地人一样,有一个自己的窝,不再漂泊。

我的家从此就泊在这两孔简陋的窑洞,泊在这块贫瘠的土地。八几年的时候,父亲曾有机会调回原籍,

但夫妻俩一合计,竟然放弃了——因为家在这里!

而今,三十几年过去,窑洞依旧在,人面何处寻???

(五)同病互怜,相扶携走过大半生。

我一直认为,母亲的身体是因为建房子累垮的,因为,在入住新居后的第二年,母亲的身体就开始出现

状况。

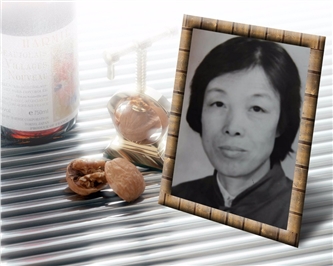

自诩百病不侵的母亲有一天忽然晕倒在讲台上,众人七手八脚送去医院,一查,胃病、肺病、贫血、

神经衰弱……一大堆的问题出来,自此,母亲就在医院挂了号,每年总有两三个月要在那里度过。那时,我

们几个都小,父亲既要顾及生病的母亲,又要顾及嗷嗷待哺的小儿女,其情其景,可用八个字来形容:焦

头烂额,狼狈不堪。不过,这样的环境也确实锻炼人,几年下来,父亲就由做家务的门外汉变为行家里手。

父亲的“拿手好饭”是包皮面(里面是高粱面,外面是白面),色美(红白相间),口感好(因为外层是白面),

每次吃总要吃到腰胀肚圆。父亲还有一绝就是推莜面,推出的窝窝又薄又好看,让人不饿也有三分饥。还

有父亲蒸的馍,父亲烙的饼,父亲淹的大白菜……

没有半点征兆,那个冬天,高大的父亲轰然倒地,昏迷不醒,一如当年母亲晕倒在讲台。

母亲匆匆赶来,一如父亲当年惊慌失措。

父亲住了两个月的医院,母亲衣不解带伺候了两个月,两个月后,半身不遂的父亲奇迹般地康复,久病

体弱的母亲意料之中倒下。

父亲被确诊为严重心脏病以后,家的重担不可避免地又落在母亲的身上,母亲义无返顾地担起,艰难

地前行,常常做好了饭自己又累的吃不下,父亲看在眼里,尝试着“重操旧业”,母亲就很很地骂,父亲无

奈,只好连声催促着我们:“快去干活!去干活!”于是,小小年纪的我们一个个炼就“十八般武艺”,男孩子

会烧火做饭,女孩子能挑水担炭。

母亲一生做了三次大的手术,除临终前的一次外,其余都是父亲一个人全程陪着。父亲的心脏病犯了

四次,除最后一次母亲已去世外,其余几次母亲自始自终病床前伺候着。很多时候,两人去医院,熟悉的

人总问:你们家俩口子,谁是病人,谁是陪护?

掐指算算,母亲病了二十年,父亲病了十四年,在这漫长的岁月,我的父亲母亲相携着走过一个个难

关,终于养大我们几个。

(六)阴阳相隔,梦里寻亲假亦真。.

母亲在与疾病抗争了二十年之后,终于低档不住病魔的又一次疯狂进攻,在一九九七年那个寒冷的

冬夜,抛下她挚爱的亲人,与世长辞。那年,她年仅六十岁,与父亲的婚姻刚走过三十五个年头。

那几天,父亲一下子老了许多,花白的头发仿佛一夜之间就褪去了黑色,挺拔的身材也好象缩了水,

小了一圈,每有吊唁的人来,他未开口先掉泪,人们背后就说:这老头,没宝(没出息)!死个老婆这样伤

心。

还有更“没宝”的事。母亲出殡的时候,父亲拿出他誊写在宣纸上整整齐齐的《悼妻文》,要与我们的

《祭母文》贴在一起,我们这里的风俗,安葬父母是儿女的事情,配偶一般置身事外,所以从未见过悼念亡

妻亡夫的文章,但是,父亲不管这些,执意要贴上去,结果,他感人至深的《悼妻文》大出风头,看过的人

们无不为之叹息 。只可惜当初忙没有记下原稿,那篇悼文后来随着花圈、挽联化为灰烬。

也许是父亲的悼文感动了母亲的在天之灵,那段时间,母亲频繁造访父亲的梦境,今天瞩咐他少抽烟,明

天叮咛他多穿衣,后天又安顿他和晚辈和睦相处,更可奇的是,一些生活中的疑难问题父亲也可以在梦中

与母亲协商、交流,包括他是否再婚找个老伴。

每当父亲津津乐道于他这般那般的梦时,我们总是漠然的应对,我们不理解,受过高等教育也算是个

知识分子的父亲,怎么会迷信那些虚无的幻境?

在母亲去世后的第五个年头,父亲的病又犯了,病情看着不重,但父亲一直在念叨:我要去见你妈了,

她说嫌我拖累你们。大家都不以为然,谁想,几天后他的话真的应验。在那个同样寒冷凄清的冬夜,父亲

匆匆去与母亲团聚,竟然顾不上留下只言片语。

在父母的墓碑上,我们刻下这样的话:

背井离乡患难夫妻相携建家业昌盛

进德修业有缘师生互勉育桃李芬芳

不知这短短的三十个字,是否能涵盖父母的一生。

2007年 12月 5日

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222