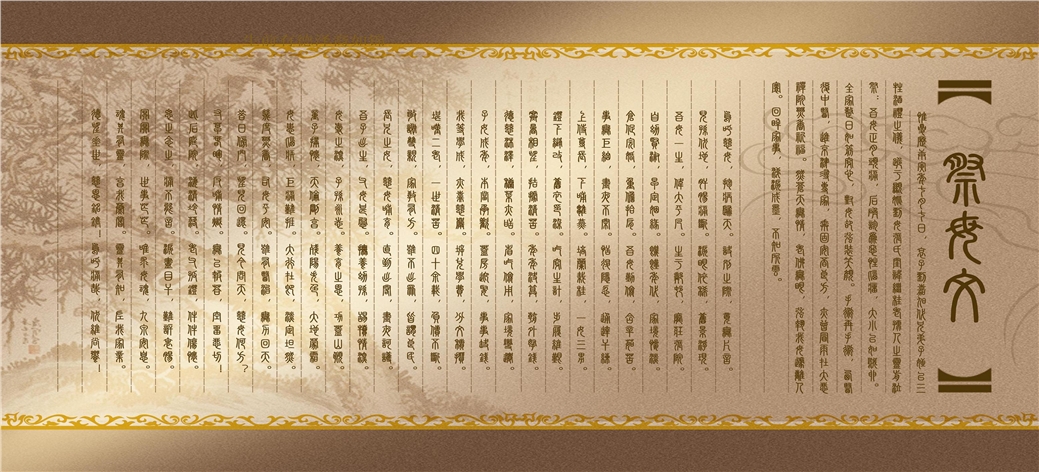

中秋的思念

中 秋 的 思 念

刘嘉旭

今天晚上很好的月光,吸引我呆坐阳台独自凝望。日间的喧嚣早已退去,风儿息了,云儿淡了,独有一轮皓月将柔情洒向人间。岁岁中秋,今又中秋,中秋节带给千家万户无边的团圆与问候,唯独带给我刻骨铭心的思念。

月儿那么亮、那么圆。望着忽明忽暗的夜色,想起往年和父母一起过中秋,满堂儿孙环绕父母膝前的光景,欢笑与幸福总是挂在每个人的脸上。即使工作繁忙不能回到父母身边时,我也会打个电话向母亲报个平安,问问家中月饼买了没有,说说儿孙这里晚饭的打算。而今天,却只见月圆不见团圆,慈母与我们已是天人两隔。我多想再拿起电话,聆听老母亲慈爱的声音。可母亲远在天国,时空之遥已不能用电话所能联系,无奈中只能撒开思绪,深情地追忆母亲的音容与慈祥。

70年前的中秋节,母亲生于静海农村一个农家院落。幼年的兵荒马乱、生活困苦,成年后的岁月饥馑、子女众多,使得母亲一直不能开心地为自己过个生日,自然孩子们也从未留心过母亲的生日。但母亲对孩子们的生日却格外经心,哪怕家境再窘迫,菜肴再朴素,也要给每个孩子过好每个生日。满堂儿孙谁的生日和时辰,都深印在妈的心中,因为,那是她辛苦操劳并幸福着的日子。数不清,妈一生中给儿孙们过了多少个生日,“催生的饺子下生的面”,很有讲究。以至于多年来,我们弟兄4人和众多子侄把给家人过生日当成全家改善伙食、聚餐团圆的期盼,早早地扳手指、算日子。

大概是从有了几个孙辈起,父母居住的土坯房内才略渐宽裕,头发花白却精神焕发的老母亲对孩子们的生日更加认真操持,还总嘱咐已为人父的我们:给我孙子、孙女们过生日,光吃捞面不行,一定要买蛋糕、点蜡烛!于是,各家的生日开始中西合璧,更加温馨祥和。每每吃到儿孙们的生日蛋糕,母亲的嘴里总是喃喃着孩童般的声音,一小口、小口地品味。边吃边笑着替儿孙们拭去下巴上粘着的奶油,她苍老的脸上写满了幸福和知足。

那一年的中秋前,我冒然提议:到爸妈过生日时,也买个蛋糕吧!孩子们拍手叫好,妈却立时站出来反对“俺们不老不小的过做嘛的生日?!”父亲也补充自己的意见“老年人作寿不好哇。”一味顺从的我们只好作罢,殊不知,这竟注定了今生憾事。

今年的中秋,本应是妈70岁的生日。可就在今年的春天,查出母亲患上了恶性脑瘤,生命大限不过数月,弟兄几人暗自淌泪,唯独瞒着父母双亲。哥姐们知道爹妈最听老儿子的话,一致推举让我去劝妈过70大寿。躺在病床上的母亲,依然摇头,“我这点毛病算不了什么,等80大寿再过吧!”。而我们则在背地里抓紧筹划,就是先斩后奏也要给操劳一生的母亲作一次寿,必须要让老妈妈品尝到儿孙们为她奉上的生日蛋糕。谁知,我那薄命的母亲偏偏不肯接受。在经历三次住院、两次手术后,母亲在昏睡中安祥地踏上了开往天国的航班。那一天,正值农历七夕,离她的70大寿仅差一个月!回忆记事以来妈给我们过的每个生日,儿孙们眼里噙满了泪水。想起妈给我们绵绵的疼爱,想起平日忙于工作很少陪伴妈的身旁,更增添了我无尽的哀思与愧疚。

中秋节到了,我们聚齐在父母居住一生的土坯房内。这三间低矮拥挤的老屋,是列祖列宗相传的产业。过去,爹妈看着儿孙们盖砖房、住楼房、买别墅,只是笑呵呵,却始终不肯离开这三间古董式的老屋。父亲常深情地对妈说“金窝、银窝,不如咱俩的老窝”,母亲也欣慰地笑着:对,就守这儿挺好!如今,慈母远行,庭院凄清,老父孤灯,令人痛心感怀。

要说今年中秋再有不同的,就是老屋里新增了一台电脑。孙子们争抢着教爷爷学上网、学打字、聊天,苍老的父亲如孩子般瞪大了眼睛,枯枝老竹般的手指僵硬地敲击键盘……其实,父亲还不知道,就在中秋前夕,我在网上为母亲建立了纪念网站,背景音乐就是母亲最爱听的闫维文演唱的《母亲》。在温和的月光里,儿净手焚香,听着“你入学的新书包,有人给你拿……,轻轻点击网上供品,给母亲送了个虚拟的生日蛋糕。嘴里颤抖说道:妈,这回您就别再推辞了!言语间,两行热泪已夺眶而出。

(此文已于中秋前一天刊发在天津日报静海文汇报上)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222