“文革”中贵池的内乱与抗争

1966年5月,正当国民经济调整基本完成,国家开始执行第三个五年计划的时候,一场给党和人民造成严重灾难的“文化大革命”爆发了,贵池县是池州地区所在地,“文革”中动乱较早,受害深重。“文革”运动在贵池的发展分为以下三个阶段:

第一阶段从1966年5月“文化大革命”开始到1968年5月贵池县革命委员会成立。“文化大革命”开始后,贵池城内各中等学校率先开展“四大”,揭发批判“走资派”和“反动学术权威”。1966年8月,“红卫兵”组织在城乡纷纷建立,并进行串连,“踢开党委闹革命”,把斗争矛头指向各级党组织。11月起,县委机关受到冲击,县委领导被揪斗。到1966年底,全县一片混乱,各级党组织和政府机关陷于瘫痪或半瘫痪状态。1967年初,在所谓上海“一月风暴”的影响下,贵池县造反派也开始积极准备夺权。3月8日,“县造反司令部”在城内举行大会,夺取县委、县人委的权。夺权不久,“造反派”之间因产生严重意见分歧,进而分化为“好派”和“屁派”两个对立组织,在“文攻武卫”的口号下,大搞“打、砸、抢、抄、抓”,武斗不断升级,最为严重的是“7·27”、“12·19”两次事件,死伤多人。“造反派”还查抄县各级机关、抢劫百货公司仓库、强行索取银行库款等,使社会正常秩序受到巨大破坏,给国家财产造成重大损失,全县陷于动乱之中。同年9月,中国人民解放军331部队进驻贵池“支左”,在“支左”部队的不懈努力和主持下,两大“造反派”组织于1968年3月达成大联合协议,成立了“贵池县无产阶级革命派大联合委员会”。至此,混乱局面基本得以控制。1968年5月,经安徽省革命委员会批准,由军、干、群三结合的贵池县革命委员会宣告成立。

第二阶段从1968年5月贵池县革命委员会成立到1970年12月中共贵池县第四次代表大会召开。贵池县革命委员会成立后,实行一元化领导,既是党的领导机构,又是政权领导机构。革委会主要领导职务由部队同志担任。革委会下设办事组、政治工作组、生产指挥组、人民保卫组作为其工作机构。原县委所属的部、委、办工作机构不再存在。同时,从县直到农村,各级各单位都先后成立了革命委员会或革命领导小组,代行各级党的领导职能。1968年10月,全县在峡川举办以清查“五·一六分子”为重点的“揭阶级斗争盖子学习班”,一大批老干部被“审查”,遭到迫害。同年底,全县进入“斗、批、改”阶段。各级党组织以中共九大的“五十字”建党大纲为方针进行了整顿。这时,一些基层党组织相继恢复了组织活动或重新建立,大部分党员恢复了组织生活。但同时,在一些地方也出现了违反组织原则的“突击入党”、“突击提干”的现象。1969年1月,县革委会所属13个站建立了党总支,20个公社建立了党委。为了保证党在革委会中的核心领导作用,1970年1月,经安徽省革命委员会党的核心领导小组批准,中共贵池县革命委员会党的核心小组成立,行使相当于县委的权力。核心小组由王庆德、鲁令全、陈俊、杨成安、马克让、何自清、王双来等7人组成,王庆德任组长,鲁令全、陈俊任副组长。

第三阶段从1970年12月中共贵池县第四次代表大会召开到1976年10月粉碎“四人帮”。根据中共中央1970年10月的通知精神,经安徽省革命委员会党的核心小组批准,中共贵池县第四次代表大会于1970年12月29日至1971年1月2日在贵池县城召开。大会选举产生了中共贵池县第四届委员会。县委成立后,贵池县革命委员会党的核心小组随之撤销。但是,新一届县委领导机构及其办事机构仍然是和县革委会合一的。县委书记和一名副书记都是由当时担任县革委会主任、副主任的“支左”部队同志兼任。1971年1月,随着县革命委员会办事机构的调整,撤销了13个站的党组织,组建了20个局的党组织。1972年2月,随着农村行政区划的调整,全县由20个公社党委增加到25个公社(镇)党委。为了加强对乌沙地区的领导,县委设置了中共乌沙地区工作委员会(简称乌沙工委),为县委的派出机构。1976年10月中央政治局执行党和人民的意志,粉碎了“四人帮”,“文化大革命”结束。

总之,“文革”期间产生的县委和县革委会按照上级的部署,领导开展了“斗、批、改”、“清理阶级队伍”、整党建党、“一打三反”、“批林批孔”、反击“右倾翻案风”等一系列的政治运动,造成了一大批冤假错案,严重挫伤了广大党员、干部群众的积极性;同时,在动员知识青年上山下乡、工业学大庆、农业学大寨等运动中,也受到了一定程度的“左”倾错误的影响。尽管如此,但由于全县广大党员和干部群众从一开始盲目被卷入运动,到后来逐步提高觉悟,并以种种形式对“文革”内乱进行了坚决的抵制与抗争,从而减少了“文化大革命”所造成的损失和对经济的破坏。经过全县人民的艰苦奋斗,1976年全县工农业总产值为1.2717亿元,比上年增长25.5%。从1966年到1976年全县工农业仍保持一定程度的发展,这十年间,全县工农业总产值年均增长率为7.8%,其中农业年均增长率为7.7%,特别是粮食生产保持了比较稳定的增长,1976年达到4.0205亿斤,比1966年增加了1.9862亿斤。

粉碎“四人帮”后,县委领导全县人民开始了对江青反革命集团进行揭、批、查的斗争,以肃清其流毒和影响。1978年下半年,全县开展了关于真理标准问题的大讨论,批判“两个凡是”的错误观点,进一步解放了思想,并开始在各个领域进行初步的拨乱反正。但由于“文化大革命”造成的政治和思想的混乱在短期内难以消除,同时也由于党内在指导思想上还没有摆脱“左”倾错误的影响,因此,从1976年至1978年党的十一届三中全会前的两年,全县党的各项工作在徘徊中前进。

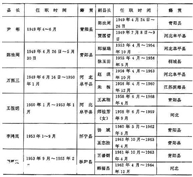

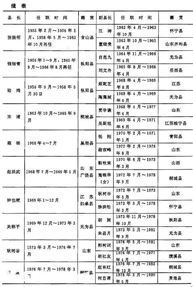

(更正:上期地方党史之窗(2)一文中,贵池解放后第五任县委书记朱毓秀更正为宋毓秀。)区委党史研究室 章 志

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222