风雨苍桑六十年

黑山二人转,史称唱秧歌儿、蹦蹦儿、双条、双玩艺儿。

历史上,黑山是出入关东大地的必经之路,商贸繁荣而且远离官府统治。因而出关流民带来的莲花落、什不闲、影调等百艺杂戏便在这片黑土地上落脚谋生,久而久之与当地的秧歌儿杂交融合,形成了早期的二人转。如果从唯一有文字记载的最早的黑山二人转艺人王纶生(1723——1776)算起,黑山二人转发展至今已有280多年的历史。

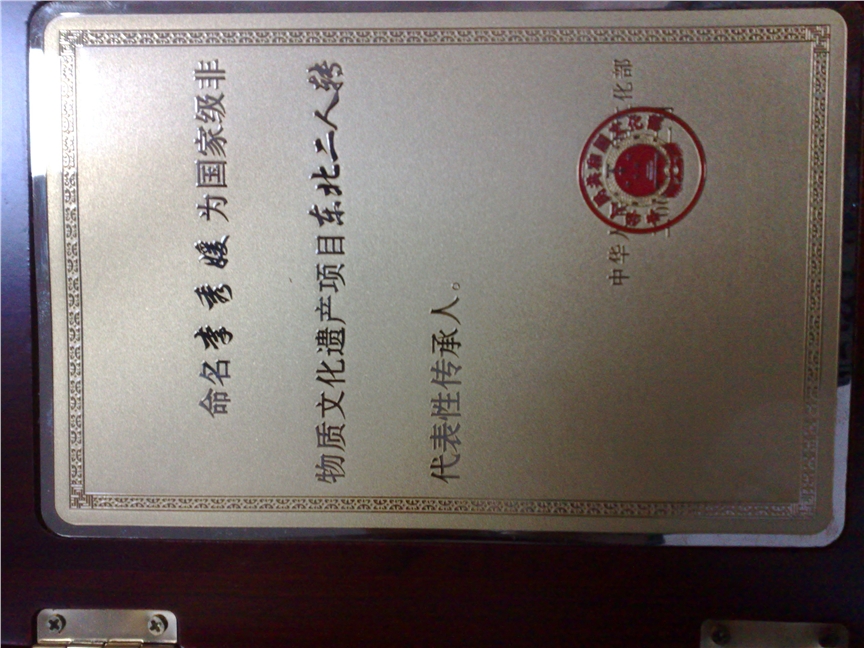

黑山二人转对东北二人转的发展有着极其重要的影响。许多二人转专家学者们曾权威地论证黑山就是东北二人转的主要发祥地。2006年5月,黑山二人转被国务院批准为首批国家级非物质文化遗产保护工程项目之一。2008年年底,黑山县被国家文化部命名为全国二人转艺术之乡。

回顾解放后黑山二人转六十年间的发展历程,可以说就是一部活脱脱黑山社会文化发展史。他给我们启迪,让我们深思,使我们更加懂得保护好老祖宗留下的文化遗产的重要意义。

塞北一枝花

1953年3月,黑山民间艺人苗德雨与郝成义、彭成等人在新立屯镇南园子组织二人转份子班,后又举班南下,在黑山县城内成立了和平茶社。这是解放后由黑山二人转艺人们自行组织的第一个二人转班社。由于演出火爆,常常人满为患,和平茶社也就成了当时黑山县城晚上唯一人群聚集的娱乐场所。

6月,看出挣钱门道的艺人任百万、伍素云、赵春柏(大长条子)、郭桂珍、李振山(滚地雷)等人在赵家茶社成立了黑山振兴二人转剧团,他们演出《刘云打母》《马前泼水》《母子会》等20多部剧目来和苗家班分庭抗礼。于是,黑山县城内南赵北和,两个二人转班社暗暗叫上了劲,转迷们也转着圈地看演出,忙得不亦乐乎。时间一长,两个班社也都人困马乏,筋疲力尽,难以支撑下去。此时,素有黑山二人转军师之称的郝成义出面进行调停。 7月,振兴团和苗家班合二为一并对人员进行了调整,开始集中一处演出。

1954年,黑山县委、县政府决定整顿接收二人转民营份子班,成立了黑山县民间艺术团,并在1955年实行工资制。随着艺术团的组建发展,各路英才陆续加盟,黑山二人转剧团实力大增。他们北上黑龙江、内蒙古,西到山海关、唐山一带演出,所到之处观众如潮,走一处,响一片,黑山二人转如日中天。据剧团团长杨绍则回忆:剧团当时挣的钱要用面袋子装(钱的面值较小),因无法携带,只好提前开资,让大伙分着拿。

1958年,三面红旗席卷神州大地,黑山二人转剧团在劫难逃,划归给东风人民公社管辖。公社派生产队长郝德瑞、王绍武任正、副团长,这两个不懂得五音六律的庄稼汉子竟操持了剧团的生杀大权,担负起管理教育二人转艺人们的历史重任。起初他们也想吆三喝四地指挥一番,可后来发现管理二人转剧团并不象种高粱苞米那样简单。好在他们也是中国北方的农民,只要是农民就没有不喜欢二人转的道理,慢慢的他们被精彩的二人转演出所吸引,成了铁杆的二人转迷,渐渐地将历史责任忘到了脑前脖子后。并终于在1961年撤出了黑山二人转剧团。

三年困难时期,人们常常是三根肠子闲着两根半,早已失去了追求精神生活的力气,黑山二人转也基本上处于半休眠状态。

1963年,当人们填饱了肚皮,渐渐淡忘了那个失魂落魄的年代以后,潜伏在人们心底里对二人转的挚爱如同开了闸的湖水,奔泻而出。二人转演出市场又火爆起来。一次,剧团到薛屯公社杏山大队演出,整个村顿时就象一锅煮得翻开的水,年轻人奔走相告,呼朋唤友;老人们接闺女、唤女婿;晌午没过,性急的孩子们口里还噙着饭就跑到台下“扔苕帚占碾道”,他们用树枝,石块,砖头划定自己家族的势力范围。太阳很毒,晒得他们个个脸上冒油,可他们坚守阵地,没有丝豪退却的意思;大队书记则亲自挂帅,指挥着伙头军杀猪宰羊,用香油炖干豆腐来招待剧团;一些村里的“讲究人”扯着行李让演员到家里去住;晚上打住戏之后,村里把留做种子的花生成麻袋的扛出来炒熟,然后用大簸箕往队部大炕上哗地一倒,让演员们边喝茶水边吃个够。这在那吃上一顿高粱米饭就盐豆就算改善生活的年代,无疑是一种侈奢。当团长杨绍则看到窗台、门口还里三层外三层里围着不少村民时,就嚷叫着让演员打起精神给大伙奉献几段小帽。在杨团长的忽悠下,大队书记、做饭大师傅、通讯员也跟着下场扭动起来。直到月上中天,夜空中还回荡着“一轮明月照西厢”的天籁之音。

第二天,演出还没有结束,下个村来接演员的大马车已等在一旁。打住戏后,村民们拦着演员就是不让走,无奈只好又加演一场。来接演员的车老板们急得团团转,说他们那里炕烧热了,酒都烫窜壶了,就等着演员们去呢。看着马车缓缓离开,村民簇拥着一直送到了村口,此时男演员才发现自己的烟口袋里已塞满了蛤蟆赖(一种旱烟),女演员的衣袋里也装满了水果和鸡蛋,一个老大妈拉着演员的手竟呜呜的哭了起来。李秀媛感慨地说:“老百姓拿我们当新姑爷待了”!

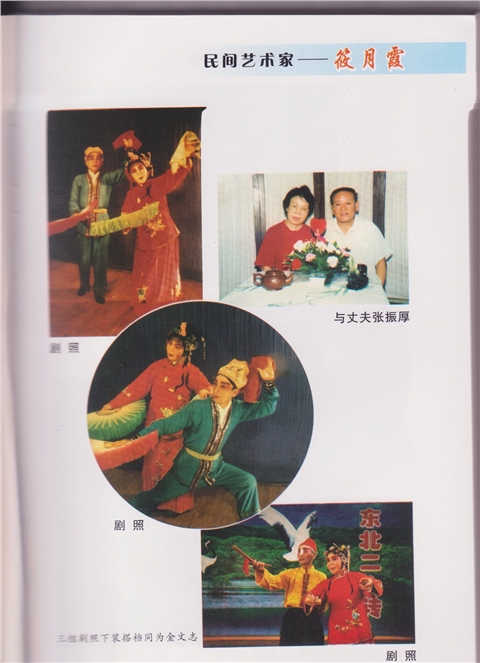

提起黑山二人转的发展史,就不能不提到这个时期的领军人物李秀媛(1939——2008)。李秀媛生于黑山县新立屯镇四合屯。十三岁就被郝成义“偷”到阜新去演出,后来师从于著名二人转艺人李振山(滚地雷)学艺,取名“筱月霞”。她在继承传统的基础上,根据自身条件广泛吸收姊妹艺术,极大丰富发展了黑山二人转艺术,她台风大气,俗中见雅,演唱时声情并茂,韵味浓厚,特别是板头功夫堪称一绝,是东北二人转西派代表人物。2006年被省文化厅授于民间艺术家的称号,2008年被国务院确定为非物质文化遗产黑山二人转代表作传承人。

李秀媛简直就是专为黑山二人转而生的,她坚持戏比天大的信念,是那种要戏不要命的狠角色。1964年春,剧团到河北唐山演出,因人员不整,李秀媛又在休产假,剧团演出陷入困境。当李秀媛得知这一情况后,不顾家人的劝阻,带着刚过满月的孩子赶到了唐山。李秀媛的到来,在唐山引起了极大的轰动,她连演二十八场,场场爆满,还应观众的要求加演了好多白场,取得了前所未有的成功。黑山二人转的名子也不胫而走,《唐山日报》《河北日报》纷纷发表署名文章,好评如潮,称黑山二人转是“塞北一枝花”!在那个年代,当地媒体如此高度关注一个小小的外地剧团,并给予那么高的评价实属罕见。

黑山二人转进入了一个发展的全盛时期,她如一朵盛开的野菊花,开得那样艳丽、芬芳,开得醉人心扉。

不死的抓根草

抓根草是北方田间地头最常见的一种野草,因其有着顽强的生命力,百锄不死,老百姓又叫它“死不了”。每当冰封大地的时候,它就把它希望的根深深扎在黑土地里,等待着来年春风化雨。

就在黑山二人转顺风顺水地发展之时,一场史无前例的政治风暴突袭而来,在那个是非扭曲,黑白颠倒的十年浩劫里,黑山二人转自然难逃厄运。昔日里立下汗马功劳的主要演员们个个成了“戏霸”、“修正主义的文艺黑干将”、“才子佳人、帝王将相的孝子贤孙”。造反派们丧心病狂地破四旧,砸戏箱,烧戏本。谁要是敢偷唱一句二人转就是“反党分子”。蓬勃发展的黑山二人转,如霜打的抓根草一样枯萎了。

1969年3月,黑山二人转剧团解散,剧团领导赵春柏、杨绍则被遣送回乡,李秀媛被分配到食品厂接受工人阶级再教育,李文兰等天赋极佳、前程无限的年轻演员也离开心爱的舞台,另谋生路。黑山二人转进入了严冬时期。

野火烧不尽,春风吹又生。1979年4月,县政府决定恢复黑山二人转剧团。新任的光杆团长张维栋向评剧团借了一间只有四平方米的屋子来筹划黑山二人转的发展之计。他四处奔波,动员原来的演员重操旧业。不久,李秀媛、杨绍则、李文兰、刘桂春等纷纷归队,黑山二人转又重现生机。

1981年10月,县文化局把修缮一新的原基督教堂交给二人转剧团做为演出场所。二人转迷们把对黑山二人转的挚爱表现为疯狂地“捧场”,争先恐后地观看演出。仅能容纳200人的剧场常常人满为患,走廊、过道也都挤满了如饥似渴般的观众,如遇节假日人就会更多,能买到前五排票的就会被看成大能人,剧团团长和售票员常常寻一处人们找不到的地方去分票,黑山二人转扬眉吐气,风光无限。这样好日子一直延续了很长时间,那几年,剧团每年演出都不少于700多场。

黑山二人转的春天到了,各乡镇的民间艺人们也不甘寂寞,他们由走乡串户地活动到试探着到沈阳、河北、和内蒙一带演出。为了便于管理,县文化局把60多名四季常青唱手(全年演出的演员)编成三个队,由艺人们自己选出队长,带着他们到外地演出挣钱。黑山境内还有高粱红唱手(农闲季节性演员)127名。据不完全统计,当时活跃在各地演出的黑山二人转班有十几个。黑山二人转名声大噪,响震白山黑水、关东大地。

1986年7月,黑山县文化局的一位领导到海城腾鏊镇办事,见到黑山二人转剧团演出的海报,为了表示体恤下情,他来到剧场内慰问看望剧团的演员们,不料竟一个不认得。领导大怒,指责该团以假乱真,坏了黑山二人转的名声,要找管理单位讨个说法。剧团管事的顿时慌了手脚,他鼻涕一把泪一把的哀求:说要不打着黑山二人转的旗号就卖不出去票,演员们就要散伙,他也是出于无奈,何况有一个黑山拉大弦的原来也在他的团里呆过。

事实上,这种普遍性的二人转演出活动确实让一些年轻艺人获益匪浅,他们在演出实践中胆子大了,脸皮厚了,自信心强了,也提高了演技。久而久之,黑山二人转民间艺人中渐渐涌现出一批有发展潜质的人才。当然剧团也乐得其成,他们挑肥拣瘦地把那些有培养前途的艺人招至麾下,王小宝、孙丽荣等人就这样被选进了剧团。

王小宝,本名王宝财,1964年出生于黑山县八道壕镇望北楼村,曾师从于艺人陈小丫学艺。1986年进入黑山县二人转剧团,又拜团中老艺人张小彦为师。王小宝演唱沉稳,恰到好处,说、唱、扮、舞、绝五功俱佳,尤以说口、唱功为最。2001年,他与孙丽荣搭挡参加“赵本山杯”二人转大赛获得金奖,并被赵本山收为弟子。曾参加过《刘老根》《乡村爱情》等电视剧的拍摄,现为辽宁民间艺术团副团长。

孙丽荣,1968年生于黑山县绕阳河镇富有村,曾师从民间艺人张鸿彦学艺。1987年进入黑山县二人转剧团,三年后成为剧团主要演员。她的唱腔音色醇厚,味道独特,表演火爆泼辣。2005年也被赵本山收为弟子,在电视剧《刘老根》和《乡村爱情》中均有精彩表现。

此外还有王丽珠、卢翠翠、包玉梅、王颖新、王新华等人先后被选入剧团,他们在不同时期挑起了黑山二人转的大梁,形成了一个新的传承梯队,为黑山二人转的发展起到了不可或缺的作用。

黑山二人转剧团是省内唯一没有财政拨款的集体所有制事业单位,要想生存就必须赚钱。于是,演员们就如同一群不知疲倦的马拉松运动员,在没有比赛终点的跑道上不停地奔跑着。他们在演出旺季回剧场,农闲下乡,演出淡季进省城,周而复始地过着东跑西颠的“吉普赛”式的生活。下乡演出绿水青山看似诗情画意,其实很苦,有时一出去就得抛家舍业好几个月。夏天骄阳似火,演员们穿着厚厚的戏服,头上戴着重重的头面,一边演唱一边往下淌汗,戏服从里到外都没有干过。到了冬天就更难熬了,戏装里不能穿棉衣,人往台上一站还没等开唱人就冻僵了,脸冻麻了,嘴巴根本不听使唤,手指头硬得象小木棒,连扇子都打不开。在农村演出常常赶上停电,人们就用棉花球浸上柴油挂在前面照明。演出后,演员的鼻腔里,耳窟里被薰得黝黑,几天也洗不掉。进了省城就更不能挑肥拣瘦了,尤其是到公园里去演出,空闲的猴笼子,熊瞎子圈都曾经是演员们的下榻之处。

黑山二人转引起省内外二人转研究专家的极大关注,1982年7月,有东北二人转大主教之称的王肯和专家学者王兆一同时来到黑山考查二人转,并发表了《黑山探宝》等文章。

1985年3月,辽宁省在黑山县召开“辽西地方戏座谈会”,省艺术研究所副所长任光伟等二人转专家齐聚黑山,黑山二人转老艺人张景瀛、王福臣、杨成、李洪恩、郝成义、贾连祥、李秀媛等人参加了座谈会并接受了采访。

1996年,辽宁电视台《戏剧景观》栏目采访了黑山二人转,并制作专题片播放。

1998年7月,黑山二人转剧团赴北京录制光盘19本,发行到国内和港澳地区,许多精典段子现在还能在互联网上搜寻得到。

在黑山二人转的发展史上,还有一群特别值得称道的人,那就是创作黑山二人转作品的“义勇军”们,如王中效、蒋辉、施鹏、王成久等人。这些“义勇军”们没有报酬,没有奖励,他们点灯熬油、劳心费力创作的作品不知道能否发表,有没有人演出,可依然笔耕不辍。

为“义勇军”们精神所感动,县文化局于1988年3月和1990年6月先后二次举办黑山二人转剧本征集大赛,共征集到作品86部,并组成了一个12人的业余创作队伍。功夫不负有心人,从1986年——1992年,这些“义勇军”们共创作了二人转作品137部,其中有47部发表在省、市级刊物上;二人转《房地风波》等9部作品被黑山二人转剧团搬到舞台上演出;拉场戏《警世姻缘》《醉猴回家》《隔窗有耳》《烧酒壶、旱烟袋》《今宵月儿圆》《刑警队长的周末》《零的秘密》等11部作品在省级赛事中分别获得各种奖项;二人转《犟姑娘》获得中国艺术研究院颁发的创作一等奖。1991年5月,黑山组织了自创二人转节目参加锦州市文艺汇演,参赛的三个作品囊括了前三名。有记者撰文赞道“黑山二人转,扬威锦州城”。

无论是阳光雨露的滋润还是狂风暴雨的摧残,黑山二人转就如同不死的抓根草,顽强的生长着,用它的茎繁叶茂向世人展示着自己的不屈的艺术生命。

火中的凤凰

当有人怀念传统的二人转演出方式时,往往指责现在的二人转是不伦不类的怪物。其实不然,二人转之所以生生不息、滋润的活着,从根上说,与它的出身有着直接的关系。最早的二人转就是大秧歌儿和百戏杂艺杂交而成。三百年来,二人转在保留说、唱、扮、舞、绝基本形态的前提下,随着社会的发展,在市场的需求中不断地丰富、取舍和变化着自己,每一时期的二人转演出都带有当时社会的特点和符号。将来二人转是一种什么形态,谁也说不清,领导说了不算,专家说了不算,只有观众才能决定它的走向和命运。

2000年以来,黑山二人转遇到了前所未有的挑战,随着人们对艺术欣赏选择的多样性,进入剧场的观众越来越少。转迷们可以买上几本影碟,坐在家中舒适地观看最好的二人转演出,还有的人期待着快节奏的更加娱乐化的演出方式来满足他们的精神需求。这对于唱惯了3600句《大西厢》的黑山二人转来说,无疑是当头一棒,演出陷入空前危机。然而迎此危机,黑山民间艺人的活动却如雨后春笋般蓬勃兴起。他们或夫妻结伴,或举家同行,不辞劳苦地深入农家和外出到京津、河北、内蒙、黑龙江一带演出,有的甚至远到山东、山西、河南和深圳等地。聪明的二人转艺人们从红白喜事、孩子满月、老人办寿、开业庆典、酒吧洗浴里开拓出一片新的演出天地。几年下来,他们有的买了楼房,有的买了汽车,有的成为村里的首富。为了活着,剧团只好把人们放出去自谋生路。于是,那些原本被体制捆着手脚的演员们得到了施展才能的机会,他们有的独闯江湖,有的组团,有的开办培训班,忙得不亦乐乎。王小宝和孙丽荣靠着不懈的努力,加盟了辽宁民间艺术团,如今已成为“腕”级人物。

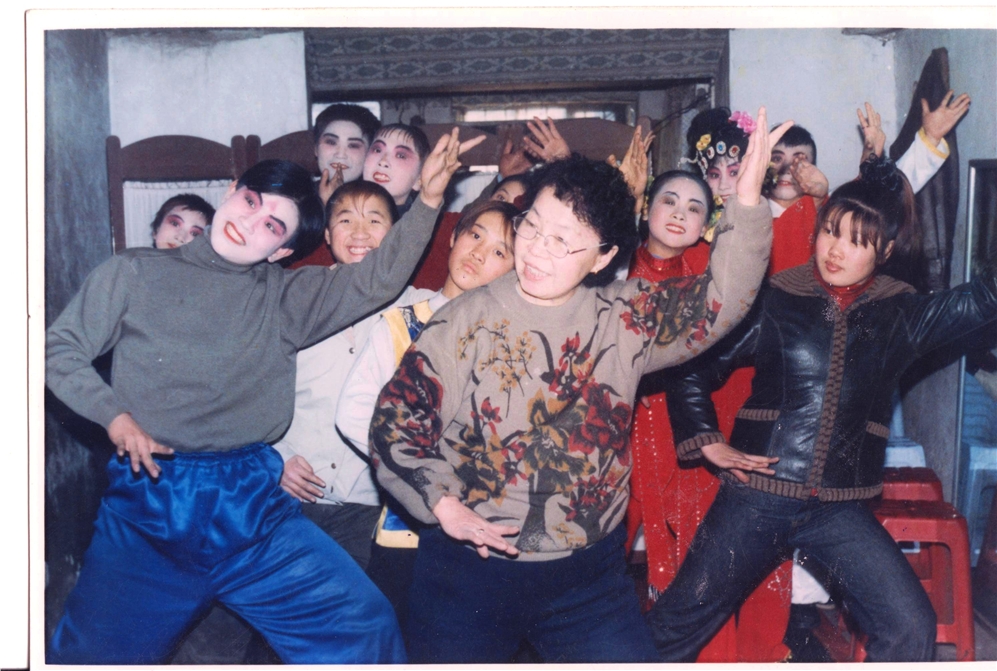

黑山二人转是世代传承的艺术,每一个时期都有一个或几个人组成的代表群体。早在1981年,县文化馆就组织过两次黑山二人转学习班,学员有200多人。如今过了18年,挑梁唱戏的基本上是这一拨人。1993年,李秀媛从县文化馆副馆长的岗位退休。赋闲在家的她仍转心不死,在家里办起了二人转培训班。十几年下来,经她手把手教出来的学员达300多人。老师倾囊而教,学生们不负师恩,他们在各种演出比赛中摘金夺银,撑起了黑山二人转的半壁天空。如今斯人已逝,但她用心血浇灌、培育的300多颗种子正在开花结果,延续着她不老的艺术生命。现在她的学生王丽珠和李蓉丽也办起了学习班,每年有近五十名学生在学习班里接受培训,新的王小宝和孙丽蓉正在孕育中成长着。

为发现更多的人才,2001年11月,黑山县举办了首届“丰收杯”二人转大赛,来自各乡镇的94名(47付架)二人转艺人参加了赛事活动。决赛时能容纳1580人的县体育馆一下子涌进了2000多人。李秀缓的学生王强和王红叶以抱板《大西厢》夺得金奖。2002年11月,又举办了第二届“丰收杯”二人转大赛,计有74人参加比赛。

2004年1月,辽宁省首届“梅雪杯”二人转擂台赛在黑山举办。在省曲协的精心组织下,全省二人转名家齐聚黑山登台献艺。转迷们奔走相告,大呼过瘾。黑山二人转的老艺人李文兰、朱桂珍、金文志和李秀媛的学生做了首场汇报演出。决赛时一票难求,10元一张的门票被炒到50元还撒手就没,有500多名转迷观众因无法进入场内只好在门外听声。经过激烈的角逐,评出辽宁省二人转十佳演员,黑山二人转剧团的王丽珠获得唯一的金奖,登上擂主宝座。省文联副主席、著名编剧崔凯、省曲协副主席、秘书长金芳、二人转专家马力等作为评委参加了此次活动。

2005年5月,黑山二人转被列为辽宁省非物质文化遗产试点工程项目之一。

9月,李秀媛被省文化厅授于辽宁省民间艺术家称号,金文志、李文兰被授于省优秀民间艺人称号。

2008年2月,县文化部门出版了《黑土泥香》一书,书中收入了31位黑山二人转知名艺人的传记。截至2008年年底,共搜集到黑山二人转的老戏本82部。现在,县文化馆已建成了黑山二人转资料馆,馆里收藏了包括黑山二人转传承谱系、道具、服装头饰等几十件文物和大量影象资料。早在1985年3月,省二人转专家任光伟曾在辽西地方戏座谈会上说:“假如将来建二人转纪念馆和资料馆,大概只有黑山够资格”。24年后,他的预言终于得以实现。目前,黑山县文化部门正在积极立项申报黑山二人转艺术中心建设工作。假以时日,一座集黑山二人转研究展陈、学习培训和实践演出的于一身的建筑将耸立在世人面前。黑山二人转就如同一只扑向烈火的鸟儿,在熊熊火焰的锻烧下,必将成为一鸣冲天的火凤凰。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222