黑山二人转:追寻九腔十八调

有专家称,二人转是东北民间语言、文学、表演、音乐、舞蹈、美术的宝库;而观众则把二人转的特点概括为:鼓书性、秧歌性、戏剧性。“大秧歌打底,莲花落镶边”是对二人转渊源的描述。对于黑山二人转来说,还不仅如此。黑山二人转融会贯通了诸如东北大鼓、太平鼓、河北梆子、山西霸王鞭、民歌小调、莲花落、东北秧歌等多种艺术,形成了鲜明的艺术风格。黑山二人转以唱功、说功、绝活见长,擅长抱板、滚板等,味正腔浓,唱腔丰富。二人转化入化出的表演方式,使得二人转中的旦角与丑角分身有术、身兼数职,于是就为表演提供了叙述视角灵活多变的广阔空间。记者在采访中了解到,东北二人转在历史上形成了以黑山为代表的西派风格;以大石桥为中心的南派风格;以吉林为重点的东派风格;以黑龙江为重点的北派风格四个流派。随着时代的发展,二人转又吸收了京剧、话剧、小品、歌舞的表演元素,改进了音乐伴奏,丰富了服饰道具,充实了舞蹈美术,形成了“唱得好听,舞得优美,逗得风趣”的综合艺术体。

黑山县文化旅游管理中心副主任韩文华介绍说:“东北最早的二人转艺人是黑山人,黑山二人转艺人在历史上最多,影响面最广。黑山二人转对东北二人转的形成和发展影响很大,所以被省内外学者认定为东北二人转的发祥地。”韩文华认为,二人转在黑山扎根和传承得益于黑山特殊的地理位置。地处辽西走廊东端的黑山,自古以来商贾云集,关内外许多民间艺人在此会聚。于是,黑山就成为艺人们卖艺谋生,交流技艺的集散地。艺人们把当地大秧歌和外地莲花落、相声、梆子、影调等多种民间艺术不断地杂交融合、推陈出新,于是产生了早期的东北二人转。据黑山县文化馆考证,清光绪年间是黑山二人转演出最活跃的时期。著名的班社有庞奉班、郭春发班、李成林班、宋振荣班、柴老万班等,形成了以黑山为核心向四周辐射的黑山二人转艺人群。黑山二人转影响面很广,对此,吉林省二人转艺术家协会名誉主席、二人转理论研究专家王兆一介绍说:“辽北、吉林、黑龙江一带的艺人中有不少辽宁黑山人,还有相当一部分二人转艺人与黑山艺人有一定的师承关系。”

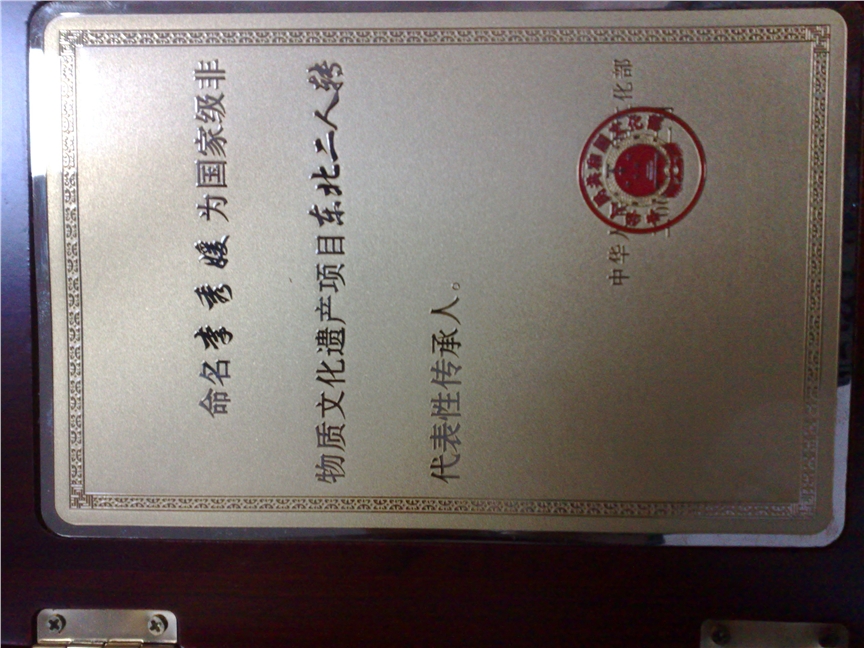

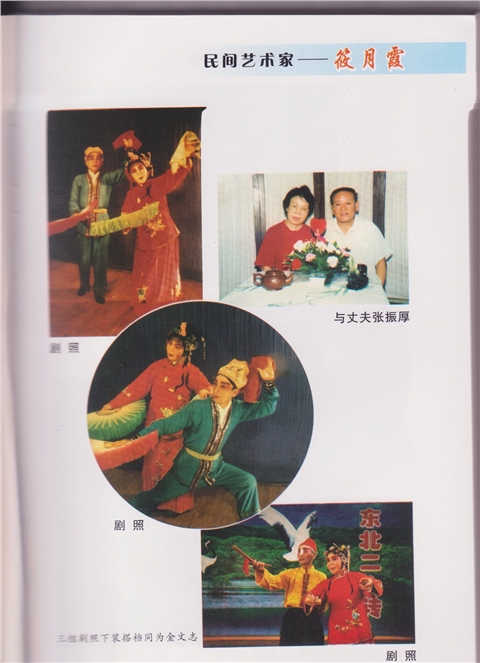

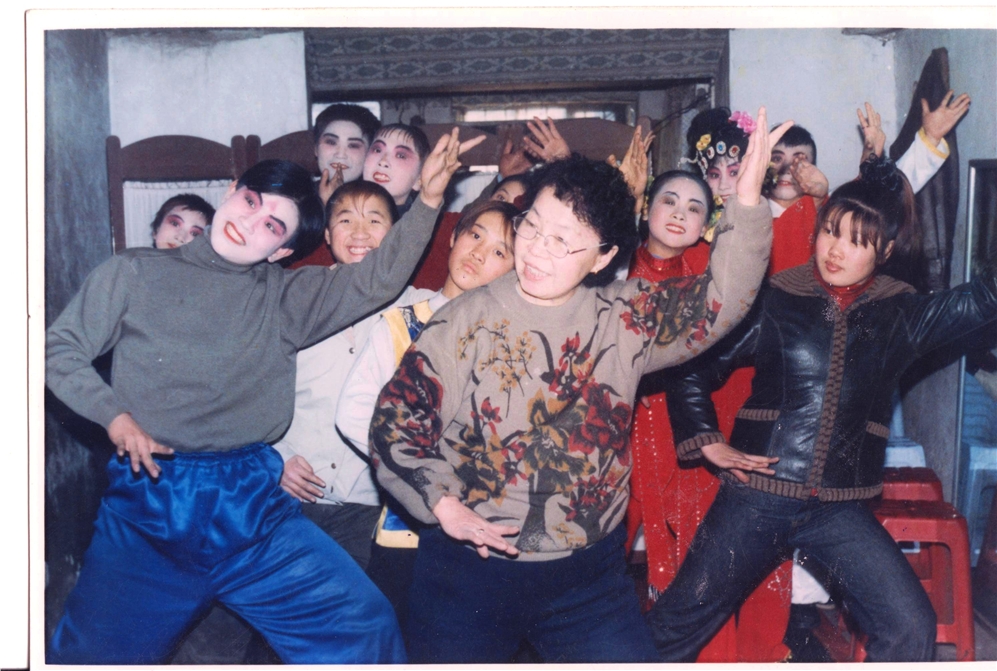

1953年7月,黑山县地方戏剧团成立。该团先后整理出《马前泼水》、《刘云打母》等几十出剧目,通过巡演,剧团把黑山二人转的艺术魅力和影响传遍了省内外。黑山县地方戏剧团后来还征集创作了数百部二人转作品,多部作品荣获国家、省、市级奖项。1994年,黑山县被我省命名为“二人转基地县”。从2001年开始,黑山县每年都要举办二人转大赛,推出新人新节目。“尽管如此,黑山二人转的抢救工作依然刻不容缓!”韩文华如是说。当记者问及黑山二人转缘何濒危时,韩文华解释说,由于老艺人相继谢世,原生态的二人转演唱形式以及部分绝活几乎只能在资料记载中见到。韩文华举例说,黑山二人转的曲目十分丰富,传统曲目就有300多个,其中流传较广的有100个左右,艺人普遍会唱的有50个左右。原生态二人转的九腔十八调已鲜有流传,黑山二人转以板头取胜,干板夺字、干脆利落的唱腔已不多见。顶灯、彩棒、小辫功等绝活也正随着演出条件的变化、老艺人的去世濒临消亡。韩文华颇为忧虑地告诉记者:“一些二人转演员对老唱腔不熟悉,未能学到黑山二人转的精髓部分!”黑山二人转历史上第一位女艺人,现年69岁的李秀媛则担心,目前一些二人转演出存在庸俗化现象,误导了观众对二人转艺术的欣赏。记者通过采访了解到,目前黑山二人转的保护工作主要集中于保护原生态的二人转,运用文字、录音、录像,真实记录原汁原味的二人转,将它们系统化地留在人类的文化记忆中,这是一种动态的、持续性的保护工作。韩文华介绍说,黑山二人转文化保护工作者们正致力于二人转史、志、论的发掘整理,建立文字资料及音像资料档案;同时,正在筹建西派二人转培训基地和西派二人转研究机构。黑山二人转进入国家级非物质文化遗产保护名录后,黑山县文化部门一方面组织、培养本地人才进行传承发展,一方面邀请全国热心此课题的专家对其进行深入研究,挖掘黑山二人转艺术所蕴含的历史文化价值。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222