心中的怀念——回忆父亲郑伯奇

敬爱的父亲,今年是您100周年诞辰,您虽离开您的女儿已经整整十六年了,但是,您的音容笑貌,您的举手投足像一幕幕永不褪色的镜头,永远留在我们的记忆之中。

回忆小时候,不知为什么很少见到您,听妈妈说,我们的爸爸在“驻机关”。每到星期六的下午,我们就会竖起耳朵,盼望听到大门外您的脚步声,盼望着能扑到您的怀里撒撒娇。当甜水井院子里那棵高大的香椿树上的小鸟已回窝了,当我们感到很失望的时候,您迈着平稳的脚步,踱进小院。于是,我们一阵雀跃,拉着您的手走进家门。然后,拿出看家本领,把在幼稚园里所学到的歌舞表演给您看。表演完后,您将我和妹妹搂在怀里,宽大温暖的胸怀,留给我难以忘怀而又不可多得的温馨。您脸上一副舐犊情深的表情,深深地刻印在我的脑海之中。但有时您会给我和妹妹一些糖果,然后将我们轰出房间,心疼而又不得已地说:“出去玩,出去玩。”待我返身趴在门缝向里望时只见您已俯案疾书了。这时,妈妈就会走过来,轻轻的说:“乖乖的,别吵,爸爸在写东西,跟妈妈到这边来。”边说边将我们悄悄拉走。

一九五六年,您作为“中国作家代表团”的团长出访罗马尼亚和保加利亚,虽在千里之外的异国他乡,百忙之中,您也没有忘记家中的小囡,给我和妹妹带回来美丽的衣裙,当我们穿去上学,同学和老师们问起时,我们回答:“我爸爸给我们买的!”那时,我们的心情是何等满足与自豪啊!五十年代末,由于大姐夫刘大冬加入我们的家庭,周末的晚上,家里更显得热闹。甜水井小院飘荡着小提琴声,歌声,笑声……每当这时,您总是面带微笑坐在沙发上,看在我们嬉戏谈笑,享受着人世间的天伦之乐。但是,随着文化大革命飓风的到来,这一切都荡然无存了。

一九六六年秋,由于打砸抢错误路线的干扰,一时间黑云压城,我家也遭到冲击,揪斗,以及人身迫害不时有之。有一次,他们将您从机关揪回来,押着您,把家中的藏书全部用大柳条筐装了起来,抬至现在的含光门外的城河沿边,命您将书点燃。书太多,太厚,点不着,他们叫小妹到大有巷口的小店去买煤油,倒在堆积的精装或平装的名著上,令您去点燃它。那天,天气特别阴冷,老天也像在哭泣。火苗舔着书页,在您木然的眼中跳跃。我感到您的心在滴血,因为妈妈常说:“你父亲一辈子没攒下什么家产,就攒了点书,一部分已在抗日战争时期,上海沦陷时丢失了,仅剩这些了。”这烧掉的那是书呀,而是您讨伐敌人的武器,为党工作的工具,是您一生的心血啊!

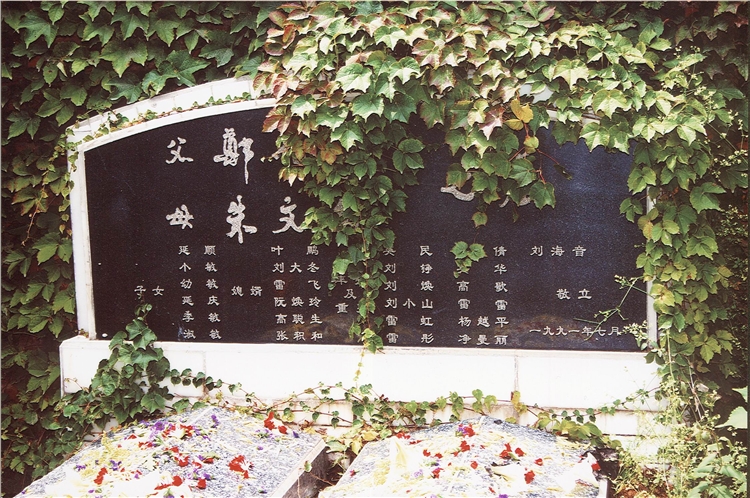

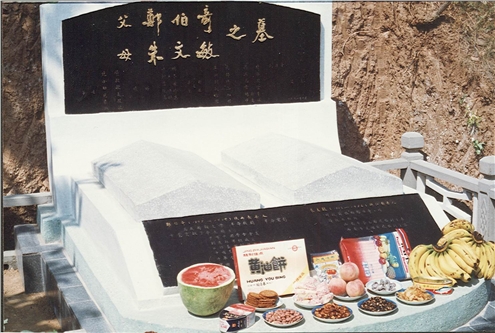

一九七零年,在您七十五岁高龄的时候,您被下放到泾阳县云阳镇人和村。您以十分平和的心态带领我们全家接受了这个现实。虽然当时失去了工作的条件,但在下放期间常能看到您坐在小板凳上和街坊的老农聊天,谈话,有时竟达几个小时,显得那么朴实自然,平易近人,胸怀是那么坦荡。在困境中,当您听到党的九大召开的消息时,您立刻俯在昏暗的煤油灯下,挥笔写诗。抒发您发自内心的情感。 一九七八年三月二十日,您亲手执笔的【让祖国大地百花争艳春色满园】的文章登载。这是您文化大革命十二年来公开发表的第一篇短文也是您的最后一篇文章,文章倾吐了您对党对国家的赤子之情。文章见报后,您的心情异常激动。不幸于三月二十一日凌晨,您脑血管突然发生意外,我们全家人非常震惊。下午,汽车送您去医院,我坐在后排座位,您斜靠在我的怀里,透过车窗,您望着窗外的夕阳,爸爸,当时您在想什么呢?您的眼神是那么平静,那么安详…… 一九七九年元月二十五日,乍暖还寒的日子,您走完了为党奋斗又艰难曲折的一生,将无尽的悲痛与哀思留给了我们。当我望着您化为袅袅青烟飞上蓝天的时候,我才明白肝肠寸断是什么滋味,生死离别是什么感觉……

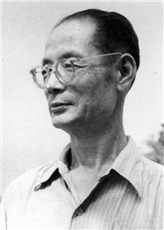

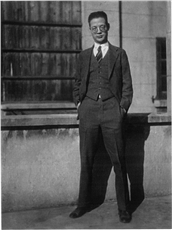

爸爸,您不仅是一位慈爱的父亲,而且是一位作家,是一位战士。您从青少年时代,就积极投身革命,加入同盟会,参加辛亥革命。在日本留学期间,在田汉先生介绍下,认识了郭沫若先生,并与文学结下了不解之缘。一九二一年在日本,中国早期新文学重要社团“创造社”成立,您是最初成员之一。并开始接受马列主义,与一九二六年底回国,投身于轰轰烈烈的大革命运动。在共产党人恽代英的举荐下,在黄埔军校担任政治教官兼入伍生部政治教官。大革命失败后,您的革命意志愈加坚定,和“创造社”成员一起移师上海,并在上海这块土地上,为革命,为新文学运动做出了重要的贡献。在“左联”正式成立的大会上,您被推选为常委委员。而且在当时很困难的情况下。写出了一批有革命战斗性的,抨击不抵抗政策,赞扬爱国军人英勇抗敌的作品。在西安,主办【救亡周刊】并帮助进步青年通过八路军办事处投奔延安,奔向光明……

爸爸,您用毕生的精力,为中国革命文艺的发展做出了重要的贡献,并要忍受某些人的误解,中伤甚至诽谤。但我们从未听到您抱怨命运的坎坷,也从没有听到过您讲述已逝去的风风雨雨。您高高的身材比关中汉子清瘦的多,但您的胸襟却像黄土地一样博大,深厚。您的诚挚,寡言,厚笃,使您在女儿心中的形象显得那么高大。我为有您这样一位父亲而感到无比自豪。亲爱的爸爸,女儿深深地思念着您。 —发表于1995年6月22日【西安日报】第四版

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222