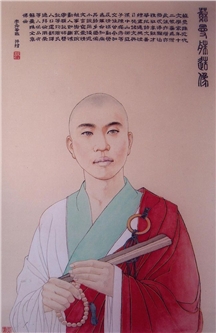

踏过樱花第几桥—苏曼殊

这已是清代末年,一艘穿过日本海峡的客船,终于在上海港靠岸了,一个六岁的孩童第一次来到他的故乡中国。就是这位稚气未脱而眉角总显出忧郁的孩子,在几十年后成为了名扬天下的才子、高僧、革命家,而现在还只是一八八九年的春天。带这个孩子回中国的是他的舅父,他们的家乡还远在广东香山县,那个地方距离澳门也只有二十多里。而他的老家前枕青山后临小溪,有的是松柏苍翠、飞鸟幽鸣,景色非常怡人。这个六岁的孩子名叫苏曼殊,他才回到故乡就喜欢上了那里的一切。

一

这次回国是父亲苏贾森的意思,他父亲自十八岁时就在日本横滨经商,这几年一直在英国人经营的万隆茶行里做事,收入还比较可观。苏贾森在家乡广东时就娶了妻子,生有一子一女,可儿子却在六岁时夭折了。到了日本横滨后,苏贾森又娶了一位日本女子名叫河合仙。他与河合仙也曾生过一个男孩,苏贾森为了吸取了以前的教训,觉得一个男孩子不太可靠,还想生一个,可此时河合仙却无法生育了,他的愿望难以实现。当河合仙嫁到苏家时,她有一位开朗而美丽的妹妹河合若,也从几十里开外的农村老家来到横滨和姐姐姐夫同住,在家中照顾姐姐并做些家务。河合若体态袅娜,妩媚温柔,日久生情,苏贾森喜欢上了这位妻妹。而河合若也对苏贾森怀有好感,在河合若眼中,一个有钱和身份地位的男人能喜欢自己这样一个农村女子,已经感到非常幸福,时间一长,就和这位姐夫同居了。河合仙是善良的,见妹妹要临盆时常守在身旁照顾她,对苏贾森和妹妹都毫无怨言。一八八四年的九月二十八日,苏贾森和河合若的孩子终于出生了,这就是苏曼殊。河合仙视苏曼殊如己出,关怀备至,可是苏贾森和河合若并没有婚约,河合氏知道自己的小女儿做了这样的事,羞愧难当,赶紧催河合若回家乡神奈川逗子樱山村。苏贾森在河合若走后,决定将孩子交由河合仙抚养,自己又不负责任地到另外一个地方居住去了。没有多久,乡下的河合仙双亲到横滨与女儿同住了,苏家又没有公开承认苏曼殊,河合仙的父母就给初生的孩子起了个叫宗之助的日本名字,还决定让孩子将来认河合仙为生母。河合若回逗子乡下后不久,就嫁给了一位海军军人,后来随丈夫回东京去了。毕竟是亲生骨肉,河合若怎能将儿子苏曼殊从记忆中抹去,在他三岁的时候,河合若向姐姐允许苏曼殊到东京住一段时间。

一晃半年过去了,苏贾森作出了一个决定,让远在中国的父母以及妻室认自己这位异国他乡的儿子,并打算来年将他送回国。苏贾森将这个事挑明后,家中的妻妾并没有反对,尤其是大房黄氏,居然还让苏贾森尽早把孩子带回广东老家。河合仙听到这个消息后对苏贾森非常感激,觉得苏曼殊不再是无人照顾的弃儿了。临别之时,河合仙帮苏曼殊买了身崭新的和服和一双皮鞋,含着泪水帮苏曼殊穿上,还到照相馆拍了张离别照,以作纪念。

在广东香山的老家,祖父祖母对苏曼殊关怀备至,尤其是祖母,对这个聪明的小孙子更是疼爱,两位老人将苏曼殊送到了离家只有百米远的私塾中读书,并给他起了一个叫子谷的学名。每天清早,祖母就让一名女仆送小曼殊上学,回来时不放心还让私塾中的本家兄妹们带回家来。虽然当时小曼殊的生活算衣食无忧,祖父母也非常照顾,比同龄的孩子成熟的他,心里总是有些说不出的哀伤,他发现别的孩子都能见着母亲,而自己却没有母亲的疼爱。在私塾的那段时间,他时常想起万里之外的母亲河合仙和那位小姨。没多久,苏贾森在日本横滨生意做破产,携着一大堆妻妾和儿女返回了老家,苏家也从此败落了。小曼殊满以为父亲会带母亲河合仙一起回来,可他并没有盼到。

父亲一大班人的回来,让白鹤港的苏家变得非常地拥挤。而这里的孩子都有自己的母亲照顾,惟独苏曼殊缺少母爱,曼殊在父亲回来前和家里的孩子相处得都不错,可自从父亲带回这个陈氏之后,经常在背后说小曼殊的坏话,鄙视他是混血儿,从此小孩子也疏远了他。这位陈氏对苏曼殊有着根深蒂固的仇视,本身在横滨时,陈氏就对早于自己嫁给苏贾森的河合仙充满嫉恨,就是大陈氏逼迫苏贾森将河合仙迁居别处的。而这次回广东不让河合仙跟过来也是她的主意,此时必然地又把满腔的嫉妒和愤恨,发泄在苏曼殊的身上。在家中,大陈氏依仗着苏贾森对自己的娇纵,大发淫威,经常欺负苏曼殊,让孩子们都要视他为异类才开心。疼爱自己的祖父母已年迈,父亲对此又不管不问,小曼殊的心境始终处于压抑之中,性格也更加孤僻起来,变得不爱说话。在苏曼殊十二岁的时候,父亲撇下自己带着大陈氏和三个女儿一起去上海经商去了,这次让苏曼殊又伤心不已,他觉得父亲为什么总不愿管自己,没疼过自己呢?父亲一走后,小曼殊的处境更加不行,那些欺负他的孩子变得更加肆无忌惮。而且加上当时甲午海战的爆发,有着一半日本血统的苏曼殊受到了更多人的排斥,很多人明着暗着欺负他,小曼殊终于承受不住这种压力,病倒了。这时苏家正闹分家,她们居然把病重的小曼殊扔进了柴房,任他发高烧。曼殊已病得无力反抗,这时长兄苏煦亭刚结婚,他又是河合仙所生,见弟弟被虐待成这样,便让新婚的妻子照顾小曼殊。在嫂子的悉心照料下,曼殊的身体恢复了起来,这个时候小曼殊才觉得世界上还有温情,还有好心人的存在。不过病好之后苏曼殊也渐渐地为自己的将来打算起来。虽然他还不知道自己何去何从,不过已打算离开苏家这让他伤透心的地方。而对于一个十来岁的少年,小曼殊又能到哪里去呢,他想到了自己的母亲,他时常来到小河边,看着缓缓流淌的溪水,它将小纸船轻轻地放入水中,自言自语而天真地说要乘小船顺水东去,寻找远方的母亲。有一次,他在河边遇到了一位六十多岁的和尚,这位和尚神气清朗,见曼殊眉宇间像是有着慧根,便询问起他的身世,当曼殊将遭遇告诉他时,这位老和尚听得也不禁潸然泪下。老和尚是广东一带颇有名气的赞初法师,他是新会慧龙寺的住持,他鼓励苏曼殊出家,希望佛光能帮助这位孩子脱离苦海,而苏曼殊也有出家的意思,就认了这位师傅,两人一路化缘而行。

他们来到了广州的六榕寺,六榕寺始建于南朝梁武帝大同三年,曾经是禅宗六祖慧能的道场。赞初法师领着曼殊拜谒了观音殿、六祖堂,看过了高耸的花塔,最后决定让曼殊就此剃度。曼殊受过沙弥戒,赞初就让他在六榕寺中跟法师参禅礼佛,告诫他要严格遵行沙弥十戒,而此时正是一八九五年的秋天。在寺庙中,曼殊每天做的事就是清扫落叶,拭拂法器,侍侯师傅。在庙中一晃就住了好几个月,他还是个长身体的孩子,小时候在家中吃惯了鱼肉荤菜,寺庙中的清斋素食,一个十二岁的孩子怎能受得了。而且这个时候出家,还谈不上信仰,只是为了摆脱以前生活的困境。在这里,一经凡俗的诱惑就难以守戒遵规,有一天他来到寺外化缘,路上遇见一群鸽子正在草丛里觅食。鸽子见到远处走来的生人,吓得扬翅飞去,可有一只受伤的灰鸽飞不起来,小曼殊见四周无人就把这只鸽子捉了起来。他虽然也很怜悯这只离群的灰鸽,和自己一样,像是一个失去双亲爱护的孤儿。可是年轻以及食欲的驱使,他将这只鸽子杀死并熏烤起来,那熏烤的过程是在寺庙后院的墙角下进行的,肉香和烟火味顺风飘到了殿堂,很快就被住持和尚发现。曼殊犯了不杀生的戒规,被逐出了寺院,而且这还是住持考虑到他年轻而进行的从轻处罚。临行,住持担心小曼殊的前途,赠了些银两,让他在路上多保重。此时的曼殊无处可归,他想到了去找赞初法师,可是这位法师是个苦行僧,现在还不知在何方云游呢,他也想过回香山老家,但一想到那些蔑视过他的亲戚就后怕起来。无奈之下,苏曼殊找到了出嫁的二姑母苏彩屏,正好这个时候姑母和姑父要移居上海,他们觉得这位侄子非常可怜,就让他一起去上海找做生意的父亲去。曼殊在上海终于和父亲重逢了,苏贾森过意不去把小曼殊送到了一所教会学校读书。学校中有位教授英文的西班牙老师庄湘,对聪颖的苏曼殊非常喜爱。可是好景不长,苏贾森第二年就因为重病回家乡修养了,大陈氏又开始虐待小曼殊,好在半年后陈氏也带着三个女儿回老家去了。苏曼殊又没了去处,只能在寄居在姑母家,学费则由父亲的好友代付。

寄人篱下的生活并不好受,此时苏曼殊得知苏煦亭在横滨做生意,他觉得只要找到这位同父异母的哥哥就可以找到母亲的下落。而上海此时有个叫林紫垣的表哥,是苏贾森栽培成人的,生意做得不错,现在正想去日本发展。曼殊死磨硬缠,终于让他答应带这位表弟去日本。

这一年苏曼殊已十五岁,从那次离开日本回国到现在已经相隔九年。九年来他遍尝辛酸,也从未曾再见过母亲一面,可想而知他此时的激动心情。

二

到了横滨后,正好华侨们创办大同学校,苏曼殊先寄居在表兄家。期间又找到了哥哥苏煦亭,得到了接济,进入了大同学校学习,这个时候苏曼殊的学名叫的是苏子谷,而字为曼殊。这次来日本的第一件事是探望母亲,不久通过煦亭长兄,他得知母亲河合仙仍住在云绪町这个地方,于是打算去看看。河合仙与苏贾森分开后一直寡居,凭着以往的积蓄度日。当她得知第二天能见到视同己出的曼殊时,兴奋得难以入眠,这一天她也盼了整整九年了。相见时苏曼殊一下子就扑到了母亲的怀中,想起这九年来在家乡的遭遇,痛哭流涕,河合仙抚摸着孩子的头泪流满面。现在儿子回来了,她希望不久可以带着他到逗子樱花村的故乡去看一看,那里风景优美,远离尘嚣,正好让曼殊的心情得以安慰。樱花村背山面海,悠远宁静,宛如人间仙境。这个时候苏曼殊已十六岁了,他非常喜欢樱花村的生活,在这里,他似乎对那位小姨有些淡忘了,而河合仙也不想勾起妹妹对往事的回忆,也就没把苏曼殊回日本的消息告诉她。

一个十六岁的少年,正是青春萌动的时候,苏曼殊住在乡间的时候,对面宅中住着一位美丽的女孩子。她听说这个英俊的男孩子是从遥远的中国来的,顿时产生了好感。这位少女有一只信鸽,一天苏曼殊的窗口飞来这只鸽子,他发现鸽足上系着一张纸,打开一看是少女写的情诗。苏曼殊读罢,非常感动,也写了封回信让鸽子带回去,这样两个人经常鸿雁往来,最后终于在河边和林间约会畅谈,这是苏曼殊的初恋,他们是那么甜蜜和温馨。可是不久之后,苏曼殊又回到了大同学校学习,和这位少女的联系也渐渐少了起来。这段纯洁的感情也终成了苏曼殊人生中的一段插曲,由于十二岁那段寺院生活的影响,在学校中他也坐禅念经。可他偏偏对日本佛教的现状又非常不满意,尤其是日本允许僧人成家,允许食肉等等,这也让他产生了重新皈依佛陀的念头,他觉得最适合自己的佛教,还在中国。一八九九年的秋天,苏曼殊突然中止了大同学校的学习,只身回到中国。他回国是为了找个寺庙,重新闭关修禅,他选中了广州白云山上的菖蒲寺,这座寺庙建于宋代,苏曼殊幼年做小沙弥的时候也来过这里,这会他决定就在寺中留下来。白云山菖蒲涧前有小楼三楹,朝云推窗,暮雨卷帘,在苏曼殊眼中,环境如此怡人,绝对是最适合修炼的地方。到了深秋,苏曼殊在宁静的山林中走着,发现石亭前有三卷《澹归和尚诗词》的手抄本,澹归法师文采风流,让苏曼殊获益良多。可是渐渐苏曼殊觉得这个寺庙又不适合自己了,他发现庙中的僧人生活并不正规,住持也长期住在羊城,寺中几乎没什么真正的佛事可做,更谈不上象苏曼殊这样研佛了。他似乎已受不了寺中那些僧人懒散的作风,整日只能以诗书打发时日,偶尔也作几幅画。可是时间一久,他也觉得厌烦了,本来是为了与众僧一起研佛的,现在却只消沉地以诗画自谴,那又何必跑到寺庙中来呢。这位不到十七岁的苏曼殊把学佛的环境看得太重,于是,他决定暂时离开寺院。

到了一九零零年的春天,苏曼殊从寺院中出来东渡日本,他决定再重返大同学校。这个时候他引起了学校中师生的注意,他着僧衣,剃光头,在他们眼中苏曼殊成了真正的和尚。这个时候梁启超正好到大同学校执教,要挑选五六名优秀学生加课,特行独立的苏曼殊也被选上了。梁启超早就听说苏曼殊的聪颖,还了解到他曾在上海师从西班牙牧师庄湘学过英语,而且诗画皆擅。苏曼殊虽有一半的日本血统,可他从来就认定自己是个中国人,而且当时中国版图遭到列强的瓜分,国势颓荡,苏曼殊就此还说过,"假如需要且必要,我便是当今之荆柯"这样的话来明志。梁启超是个爱才之人,苏曼殊这样年轻的有志之士怎能不收?从此,他也成了革命党人中的一员。

很快两年过去了,苏曼殊也以优异的成绩从大同学校毕业了。他和张文渭一起进入了东京早稻田大学高等预科学习。曼殊到东京后,生活境况是很糟糕的,他的表兄每月只资助他10元钱,是根本不够用的。他只能到郊区找了一家最下等的旅馆食宿,每月食宿的费用加起来仅六元,这点苏曼殊到不计较,就是晚上点不起油灯。看不成书这让他非常苦恼,也正因为这样白天他非常勤奋,将功课之类早早做完。

经济窘迫之外,伴随苏曼殊的还有孤独。不过困境并没有让他不思进取,在这一年中,他的美术功底又扎实了许多,人物画山水画仿佛出自专业画家之手,这让老师和同学非常惊讶,尤其是哥哥煦亭,还以为弟弟在东京读过美术专门学校呢。而且绘画并没影响他的成绩,每门功课都名列前茅。在大同学校时,苏曼殊有一个叫冯自由的同学,是个活跃的革命分子,是他介绍苏曼殊参加了青年会,由于这个青年会成立比较早,所以到了这个时候苏曼殊算起来已是位老资格的革命志士了。一九零三年的春天,苏曼殊转入成城学校学习,这个学校是日本陆军士官学校的预备学校。这一年中俄签约,按照约定,俄国应该撤走他们在八国联军入侵中国时趁机占领的东三省军队,可俄国并没有守约,反到无理地提更多的要求,此时激愤的苏曼殊就参加了"拒俄义勇队"和"秘密革命组织"。这两个组织的成立,让软弱的清政府坐立不安,下谕说:"于各学生或国者,遇有行踪诡秘,访闻有革命本心者,即可随时获到,就地正法。",迫于这样的压力,义勇队更名为"军国民教育会"。这个会规定,成员必须每月义务捐款四角,苏曼殊生活拮据,可每次都捐一到两圆。期间,他还经常与廖仲恺、黎仲实等人一起到郊外进行步枪射击等训练。苏曼殊的这些举动引起了表兄的不安,他曾答应苏贾森照顾好曼殊的,这时担心无法向他父亲交代,多次劝阻苏曼殊放弃革命的想法,甚至以终止生活学习费用来要挟,可他仍旧信念坚定。恰在这个时候,军国民教育会正需要有人回国宣传革命,苏曼殊决定回国担当此任。他把回国的决定告诉表兄,并没说为了宣传革命,表兄答应了他,心头也像是甩开了一个包袱,以为他回国就安稳了,并帮他买好了船票。

回到国内后,苏曼殊先在苏州吴中公学任了一个月的英文教师,到了十月份,他到上海任《国民日日报》的翻译。他本有一肚子的想法要倾吐,做编辑正好是如鱼得水,文章、翻译,一篇篇地见于报端。《国民日日报》是章士钊主办的,在办此报前,他还曾办过《苏报》,由于报纸以宣传革命为主题,被清廷查封。现在这份报纸依然敢于直言,启迪民智,再加上激进的苏曼殊到来,这份报纸更是引起清廷不满。不过它并没被外界压力击倒,反是最后因为报社的内部不和而最后停刊。苏曼殊只能再另寻出路,他记得离开日本时,好友冯自由曾给自己写过一封介绍信,要他到香港去找《中国日报》社的负责人陈少白。现在上海呆不下去了,他就向章士钊、陈独秀他们透露自己的想法,可是大家都不想让他走。而且好友都了解他,可这苏曼殊是说走就走的,他们就派人轮流监视,让他难以脱身。一次,轮到何梅士值班,章士钊和陈独秀都出去办事了。苏曼殊对何梅士说我们出去看戏怎样,何梅士答应了他,到了戏院,苏曼殊趁着人杂逃脱了。何梅士回到住处,只看见桌上苏曼殊留了张纸条,再也不见人影,才恍然大悟受了他的骗。

苏曼殊来到了香港,那位报社编辑陈少白,年纪四十多岁,和孙中山关系甚好。他见苏曼殊远道而来,热情地接待了他,当然这也是处于对介绍人冯自由的信任。陈少白安排苏曼殊住下,可是报社的工作太繁忙,陈少白除了给他提供好的食宿外,很少能时常陪他。不善言词的苏曼殊在报社中也鲜有几个好的朋友,他们觉得这个苏子谷怎么性格孤介,行为怪诞,以为他是个书呆子,稚气未除。在香港的这些时日,苏曼殊感到的仍是孤独,又听说《苏报》案审理做了判决,章太炎邹容罚以永远监禁,虽然后来因为领事团有异议而未能成为事实,不过对苏曼殊也是个不小的打击,他为朋友章太炎的遭遇感到义愤填膺,对社会也深深地失望。在报社宿舍中,苏曼殊又做出了决定,回到国内去,还是把余生投入到佛教事业中去,他把这个想法告诉了陈少白。陈少白见他的态度坚决,也就没再挽留,赠给曼殊一些钱物后让他一路保重。

三

离开香港后,苏曼殊来到了广东东南方的番禺县。县内有一座海云寺,这座寺庙在明代时就已很著名。

在佛门里,二十岁前的男子出家,受沙弥戒,二十岁之后受比丘戒,若是要求更高些,可以受菩萨戒。苏曼殊这回已决定毕生投入到佛教事业中去,于是在一九零四年的一月,拜智向铨禅师为师,受了比丘戒和菩萨戒,正式以曼殊为法号。曼殊皈依的是禅宗南派的曹洞宗,这个派别认为佛在人心中,只要认真地去体悟,人人可以成佛,这很符合苏曼殊崇尚自然追求自由的性格。在三戒俱足之后,苏曼殊就开始了芒鞋破钵、云游四方的生活。

苏曼殊皈依曹洞宗,衡山的南台寺是云游时不得不去的。南台寺就在衡山的掷钵峰下,唐代天宝年间,一个名叫希迁的和尚在此修禅,他的弟子创立了曹洞宗,后来又传到了日本。苏曼殊算下来是曹洞宗的第四十七世传人,再加上他与日本又有着很深的联系。所以见到南台寺时就感到非常地亲切,在住持的陪同下,他拜谒了庙内的所有殿堂。而后又登上祝融峰,俯瞰湘江,胸中不禁感慨万千。

这天深夜,苏曼殊已在寺庙的客房中休息,一个老僧听说曼殊擅丹青,便来索画。苏曼殊结合自己的感受,画了一个年轻的和尚,执锡杖挑行囊,风尘仆仆,在山间的小路上艰难跋涉。他画的的确是自己,这也是他的心境,生活的清苦并没让苏曼殊退缩,相反在送走这位索画的老僧人后,他突然萌发了一个想法,他要象唐代的玄奘法师一样,白马投荒,去朝拜南亚的佛教圣地。

他选择的这条路,异常地艰险,苏曼殊需要横跨整个中南半岛,途需经过越南、老挝、缅甸最后才能到达泰国。山高路远、河流湍急。他需要渡过红河、湄公河、湄南河、萨尔湿江、伊洛瓦底江,水深浪阔,可见苏曼殊是抱着九死一生的信念走上这条朝圣之路的。

一次,苏曼殊走得很累了在河边洗脸,突然从河对岸的丛林里窜出一只黄虎,它发现了苏曼殊。苏曼殊受了一惊,老虎昂着头,双耳直竖,眼睛盯着苏曼殊一动不动,大约相持了十来分钟,老虎似乎觉得眼前的这个人并没有什么恶意,就继续俯下头到河里饮水,之后不慌不忙地消失在丛林中。苏曼殊见老虎走去,长吁一口气。当天晚上借宿在不远的村寨中,苏曼殊就把白天遇到老虎的事告诉大家,村民听后全都惊诧万分,说他命大,而又听说这位南行的僧人,一路跋涉是为了去朝圣时,村民都被他的精神感动。

终于到了泰国,这里确实是块佛地。上自国王,下至普通百姓,几乎人人都参加相关的佛教仪式。全国每个男子一生中都必须有一次剃度出家的经历。苏曼殊抵达盘古,也就是现在的曼谷时,顿时觉得佛光普照,这里的佛寺林立,佛塔巍峨,全都金碧辉煌。他感到的百姓对佛教是多么虔诚,一群群朝圣者在离金身佛主数里之外就持香跪拜。苏曼殊不畏万里遥途跋涉至此,让盘古的佛教界非常震惊,他随即被邀请至青年会任教,住在锡龙莲寺,被尊称为曼殊大师。

在寺庙中苏曼殊虚心地向乔悉磨长老求教。乔悉磨长老是盘古的著名高僧,精通梵语。苏曼殊本来对梵文就很感兴趣,现在有机会学习更是欣喜万分。在向这位高僧学习之后,苏曼殊认为文词简且丽者,没有哪一门语言能比过梵文,而汉文次之,至于欧洲等国的文字更是相差甚远。所以在学习时,苏曼殊非常刻苦认真。乔悉磨长老此时也已发现苏曼殊的悟性极高,将来一定会在梵语的研究上有大的成就,于是打算把毕生所学都教授给他。苏曼殊也对长老说,打算学会梵文后着一本《梵文典》,以利于沟通汉梵文字。乔悉磨长老得知苏曼殊这个想法时非常支持,说若能着成此书,对佛教界来说也是件盛事。苏曼殊在盘古的两个月中,乔悉磨长老和他一起草拟了《梵文典》的体例和结构。临别,长老还送给苏曼殊梵文经卷数部,可谓负以重望。

苏曼殊下一个朝圣地是锡兰,也就是现在的斯里兰卡。佛教南北两支中,南以锡兰为中心传入缅甸泰国等地,甚至印度现在的佛教也是在十九世纪以后由锡兰传入的。所以在苏曼殊看来,要更全面地了解佛教,必须得到锡兰去。

锡兰是印度半岛南端,位于印度洋中的一个岛国,是印度洋东西航运的必经之地。曼殊从盘谷出发,经过缅甸,乘船抵达锡兰。在一望无际的大海上,苏曼殊想起了古代的法显和玄奘和尚,想起他们当年跋山涉水的情形,更加坚定了自己朝圣的决心。一踏上锡兰的国土,苏曼殊就感慨万千,凭吊起颓垣断塔:

恒河落日千山碧

王舍号风万木烟

苏曼殊发现这里的 百姓对佛教也十分地虔诚,对出家人更是尊重。 苏曼殊来到锡兰后住在锡菩提寺,他发现这里的僧侣被推为至尊,受到十方供养。一次苏曼殊随寺主在街上行走,百姓们居然争相敬献饭食并且跪拜迎送,而寺主随从却无须答礼,到了后来才知道那些信徒跪拜的是寺主穿的袈裟,那是佛的标志,而并不是僧人的肉身,苏曼殊看后非常感动。在锡兰小住研佛之后,苏曼殊又去了马来西亚、越南,一路上又长了许多见识。比如说在越南,苏曼殊发现出家人受戒时不燃顶,而是在手臂上烙疤。苏曼殊也入乡随俗地到当地的寺庙中重新受戒,臂上留下了疤痕。在一九零四年的夏天,苏曼殊的朝圣之路终于告了一个段落,回到了岭南。回国后,在大家眼中,年轻的苏曼殊显然已是个高僧。

苏曼殊回国后第一件事就是赴上海看望旧友,他以前在日本的一些朋友,比如强行剪去中国留学生辫子的张继,以及黄兴等人,都已聚集在长沙新创办的一所实业学校中任教。苏曼殊不久也到了长沙看望他们,在长沙,好友们轮番相劝,让他留在那,正好可以到当地的明德学校和经正学校任教,苏曼殊见盛情难却就答应暂时应聘。在授课时苏曼殊总是尽心尽责,不过作为一个出家的僧人,最习惯的还是独处,他的同事后来回忆说:" 除授课外,镇日不闭户不出。无垢无净,与人无町蹊。娴文词,工绘事,然亦不常落笔,或绘竟,辄焚之。" 苏曼殊还是这么有个性,当然这也许说明了他并不是太想留在这里,做了两个学期教师后,苏曼殊准备回到上海,然后去杭州。

在杭州,苏曼殊看到了西湖南岸夕照山的雷峰塔,而塔下有一座白云禅院。禅院被山峦簇拥在白云深处,苏曼殊重回到这幽静超尘的寺院倍感亲切,于是写下了这首不错的七言诗:

白云深处拥雷峰,

几树寒梅带雪红。

斋罢垂垂浑入定,

庵前潭影落疏锺。

--《住西湖白云禅院作此》

游完杭州,苏曼殊在入冬时又到了南京。在南京,除了到一些知名的寺院去,他的兴趣还在诗画之上,《登鸡鸣寺图》《为刘三绘纨扇》《终古高云图》都是这个时候的作品。苏曼殊在南京还遇到了好朋友伍仲文,他们一起住在一家由进步知识分子开的江南阅书报社里,在那段时间,他们就佛教和社会上的一些问题进行了非常广泛的探讨。一九零五年的八月,苏曼殊回到上海,在上海他又结识了高天梅、朱少屏、柳亚子等朋友。尤其是柳亚子,和苏曼殊关系最密切。云游四方的生活让苏曼殊也不会长久地滞留上海,他又想去日本见一见母亲。

一九零六年的九月,苏曼殊和陈独秀一起登上了去日本的客船。本想到了日本就可以见到母亲河合仙,但却没有如愿,那个时候河合仙正好去了乡下,这让万里赶来的苏曼殊非常惆怅。不过这次东行,苏曼殊还是有收获的,他翻译了《拜伦诗选》。对于拜伦的诗,苏曼殊非常地喜欢,拜伦蔑视流俗、特行独立,又风情万般、无限深情,这种真性情真本色也是苏曼殊最向往的,而《哀希腊》《去国行》《赞大海》这些名篇,都是苏曼殊在东渡的轮船上翻译的。

在日本遇母不成,扫兴的他没住几天,又回到了上海,打算过完年再来日本。在上海的寂静小楼中,苏曼殊继续潜心研习梵文,并且着手编撰《梵文典》,这个时候的生活来源全靠朋友刘三接济。过了新年,他就和刘师培夫妇一起再次赴日。经过几个月的努力,《梵文典》第一部终于定稿了,但是非常遗憾的是,梵文铅字当时只有欧洲才有,要出版的话非常困难。不过好在此书已写成一部,苏曼殊的心情稍微轻松了些,出版只是个时间问题。

上次苏曼殊来日探母不成,这回他是一定要见到母亲才肯罢休。而此时的河合仙已是六十开外的老人了,她一个人住在西户部乡下的一间茅舍中,生活异常窘迫。她对儿子的思念也是一日未曾停过。当苏曼殊几番周折来到自己跟前时,两人不禁相拥而泣。曼殊上次见到母亲还是1898年的春天,现在相隔已十年之久,到了一九零七年的夏天,发生了件苏曼殊始料未及的事,母亲河合仙再婚了。新婚的丈夫是一位六十多岁的富商。结婚之后,他们住到了横滨的南太町家里。

到了一九零八年,苏曼殊突然生起重病来,他再次来到东京的智度寺修养,严重的时候还吐血。河合仙听说这个儿子的情况后只身来到东京,说服曼殊到老家逗子樱山小居修养。在逗子老家,苏曼殊见到了自己的小姨,可他并没觉得小姨是自己的亲生母亲。而河合若见到儿子激动之余,只能暗地落泪,那眼泪里充满了欣喜和哀伤。不久河合若要先回东京了,她的丈夫仍在海军中做事,临走前河合若邀请苏曼殊这位"侄子"到东京时一定要找她。病好之后,苏曼殊按照留下的地址,特意去拜见了小姨。不知为什么,苏曼殊觉得这个小姨甚至比河合仙母亲还亲切,有无数的话要对她倾吐。这时河合若的丈夫在淀江的军中做事,小姨也带着苏曼殊一起赶到了淀江看望他。

看过母亲和小姨之后,苏曼殊在一九零八年的夏天回到了上海,而中秋节他又到了杭州。曼殊对杭州的印象是非常好的,尤其是西湖,在东京时还凭印象画过一幅西湖孤山图。这回苏曼殊看过西湖之后,又来到了那座白云庵里,并在里面住下。这里,苏曼殊见到了已在西湖卜居了一年多的挚友刘三。在曼殊的印象中,刘三是个少怀大志、任侠好义的朋友,从日本留学回国后,刘三就投身到反清活动中去,还曾组织过革命团体丽则学社。这些年来曼殊与刘三一直鸿雁传书,并有着诗画的往来,友情可谓深厚。

在白云庵苏曼殊见过刘三后,又到了韬光庵。此庵地处灵隐寺西北,在唐代时即有盛名。在庵中苏曼殊籍茅为榻垒砖代枕,时时不忘打禅修行。韬光庵也在山中,所以夜晚显得非常寂静,几声鹃鸣更显幽深,这个时候苏曼殊又想起了好友刘三,于是写下了一首诗,打算第二天送给他:

刘三旧是多情种,

浪迹烟波又一年。

近日诗肠饶几许,

何妨伴我听啼鹃。

--《西湖韬光庵夜闻鹃声柬刘三》

修行了一段时间后,曼殊又接到朋友的邀请,让他到南京任教,发出邀请的是一所佛学学校,名叫祗垣精舍。这所学校是中国近代的佛学家杨仁山在南京创办的,而且刚办了不久,他办这所学校是为了向僧侣们传授佛经弘扬佛法。在这所学校中,苏曼殊担任梵文和英文两门课程的老师,教学任务也比较繁重。他每天从早上八点一直教到中午十二点,培养起佛学人才来算是鞠躬尽瘁。德国的汉学家法兰正好也在南京,他向苏曼殊求教,两人还一起讨论了佛教的问题。开始学校的教员以为苏曼殊是传说中的那种放浪不羁的样子,没想到教学时的他如此严谨敬业。可是一向体弱的他终于病倒了,他咳嗽不止,偶尔痰中还夹有血丝,这正是他以前的老毛病了。到了一九零九年的春天,苏曼殊离开了南京,打算去日本东京修养调整。到了东京,陈独秀已在那开了个梵文讲习班,见苏曼殊来正好,就邀请他到班中讲课。可是这个班级才开了三个月就因为经费的问题停止了,这个时候苏曼殊和陈独秀住在一个名叫猿乐町的地方。猿乐町是歌舞演员居住的地区,这里面有艺妓云集,她们几乎都是日本最好的艺妓。陈独秀当时正感觉婚姻生活不太顺利,常常将感情寄托在这些歌舞妓身上。陈独秀不仅自己多情,还劝曼殊也要接近女色,甚至劝他还俗成家。苏曼殊谢绝了他的好意,每次遇到明眸皓齿的女子,曼殊总以平常心对待她们,这不是他的无情,而正是他一向对女性的同情,也许他是提升了这种爱,让它上升到慈悲博爱的高度上去了。

在一次音乐会上,苏曼殊认识了一位名叫百助枫子的调筝女孩。这个女孩温文尔雅、素静如玉,她踏着碎步缓缓地走上舞台时,苏曼殊就觉得她和一般的女孩子不一样。弦索调定后,这个女孩向在坐的听众鞠躬致意,苏曼殊突然发觉她竟没象一般的艺妓在脸上涂满脂粉,真如出水芙蓉。琴声响起,百助枫子演奏的乐曲由浅入深,激起了听者无限的愁绪,苏曼殊似乎也有些心动了。百助枫子也注意到了听众中一位深沉而忧郁,气质不苏俗的男子,他就是苏曼殊。第二天,苏曼殊打听到了这个调筝女的住址,亲自拜访了她。那是个非常简陋的住处,苏曼殊了解到,百助姑娘是被她母亲卖到此地调筝卖唱的,这让曼殊对她产生无限的同情。自此以后,两人成了知音。凡是百助枫子有演出,苏曼殊必去听,而第二天,俩人又定会在她简陋的住处交谈。时间一久,百助对苏曼殊产生了依恋的感觉,她愿以身相许,与他相伴一生。但是苏曼殊不能答应她,因为他早已落发为僧,尽管他心里是多么地爱百助。百助的一腔热情换来的只是两行伤心的眼泪。不过她是个善解人意的女孩,她能体谅曼殊的难处,于是决定主动离开这里,带着对他深深地又无结果的爱到东京去。临走之前,百助枫子对苏曼殊提出了一个请求,让心上人为自己画一幅像,以作留念。曼殊答应了她,用饱含深情的笔将这位美丽多情又善良的姑娘,画了下来。

百助枫子就这样消失在了茫茫人海,苏曼殊难道真的不在意她么,不是的,好多年后,他还记得这这位善良的日本姑娘,这段美好而温馨的往事。在《本事诗》的十首诗之中,有两首这样深情地写到:

一

乌舍凌波肌似雪,

亲持红叶索题诗。

还卿一钵无情泪,

恨不相逢未剃时!

二

春雨楼头尺八萧,

何时归看浙江潮。

芒鞋破钵无人识,

踏过樱花第几桥?

樱花落满了木桥,苏曼殊惆怅地走过,再不见红叶索诗,再不闻春雨箫声,他唯有把百助枫子永远铭记在心。

四

一九零九年的八月,苏曼殊回到了国内。小住白云庵之后,他决定要远行南洋,作为一个游方僧,远方总是他最想去的。他要去的南洋国家是爪哇,在太平洋的客船中,苏曼殊把这一年来翻译的英文诗歌汇集成册,定名为《潮音》。他刚翻译过拜伦的诗,现在他又喜欢上了雪莱的诗,在《潮音》的这本册子中,苏曼殊对比了这两位杰出的英国诗人。他觉得拜伦的诗象一种有奋激性的酒,人喝了越多,越会甜蜜地陶醉;雪莱则审慎深思,是一位哲学家的恋爱者,他的一生都在恋爱中寻求涅盘,而苏曼殊自己又是多么象这两位浪漫的诗人。船过香港时,发生了一个奇迹,苏曼殊在甲板上遇见了那位西班牙牧师庄湘老师,他们一见如故。随同庄湘老师的还有他的女儿雪鸿,雪鸿一直爱慕着父亲的这位学生,只是流水有意落花无情,苏曼殊只把这位可爱的西班牙姑娘当作妹妹一样,这让雪鸿的心里非常地难受。庄湘老师理解自己的学生,更理解他的信仰,在新加坡转船回西班牙时嘱咐苏曼殊一定要注意身体,以后还定有机会相见的。在到新加坡的前一天,雪鸿姑娘特意给苏曼殊送来一束曼佗罗花,又奉上一册自己一直珍藏着的《拜伦诗集》,她在这本诗集的扉页中夹着一张自己的照片,照片的反面,深情地写着"曼殊惠存"四个字。曼殊也深为感动,在雪鸿诗集的扉页上写下了一首情真意切的诗:

秋风海上已黄昏,独向遗编吊拜伦。

词客飘蓬君与我,可能异域为招魂。

临别时三人皆潸然泪下。对雪鸿这位善良温柔的西班牙姑娘,苏曼殊是永生不会忘记的,在后来他写的《断鸿零雁记》中,曾多次地提起她。在新加坡稍做休息之后,苏曼殊来到了爪哇。这个地方处于赤道的附近,炎热潮湿,苏曼殊经常生病,作为一个僧人,他肯定不会在这呆多久。第二年,苏曼殊就从爪哇出发,目的地是佛教圣地印度,那个他好久前就想去的地方。轮船沿着苏门答腊岛,出了马六甲海峡,然后入印度洋。到了印度后,苏曼殊虔诚地朝拜了许多古寺名刹。他还发现与中国莲花只有红白二色不同,印度的莲花有金、黄、紫、蓝等各种颜色,而各种莲花也比中国的大许多而且更香。随后曼殊又在芒碣山寺住了许多时间,这座寺庙也在山里,而山中多是果树,苏曼殊好甜品,每天都采摘许多鲜果食用,非常悠闲。苏曼殊在印度也很谦虚,印度的僧人对他更是尊重,甚至他们将苏曼殊与印象中的康有为比较。这个时候爪哇的朋友又来信,请苏曼殊在回去到学校任教。苏曼殊不能拒绝,在印度朝圣之后,又从原路返回爪哇。

在爪哇时,除了授课以外,苏曼殊还从事进行着写作。大约一年时间里,他完成了英译《燕子笺》,又开始了那本自传体小说《断鸿零雁记》的写作,并且翻译了那本梵文诗剧《沙恭达罗》。而一九一二年的春天,苏曼殊又返回了中国。

他回到上海后,受到了好朋友柳亚子等人的邀请,到《太平洋》报社任主笔。还在柳亚子的劝说下加入了著名的"南社"。在报社,苏曼殊遇到了从日本留学刚回来的李叔同,他们两个有着相似的经历,而且最终都与佛有缘,还皆擅丹青。不过曼殊的山水画,多取材于古寺闲僧荒江孤舟,画风萧疏而孤僻;而李叔同性格清淡稳重,擅长花鸟。他们俩全都做着报社的美术编辑工作。

柳亚子的朋友叶楚伧久闻苏曼殊的画名,费尽心思要要得到他的画,后来硬是以同为"南社"成员的身份,用小计策把苏曼殊"囚禁"起来,才得到了那幅著名的《汾堤吊梦图》,画作完成之后随即就被李叔同铸版在报上发表了出来。同时也刊出了李叔同一幅用隶书笔意写成的英文《莎士比亚墓志》,堪称"双绝",一时洛阳纸贵。之后,苏曼殊的小说《断鸿零雁记》也被李叔同拿到报社连载,小说写得情真意切,哀婉动人,主人公的遭遇其实就是苏曼殊的经历,刊出反响非常极大,可惜的是报社很快发生了资金的危机,到了一九一二年的十月份终于被迫停刊。

此后的一段时间,苏曼殊到了安徽安庆的朋友那里教书,直到第二年的年底,肺脾都严重发炎,每当发病时全身疼痛,无奈只能在十二月份东渡日本养病。到了日本他只是先住在一个旅馆中,后来病情加重才到东京就医。苏曼殊生病期间还去看望了河合若,为她添置了书橱、椅垫等生活物品,这个时候他已知道,这位唤了二十多年的小姨就是自己的亲身母亲。

苏曼殊的饮食习惯非常没有规律,遇到爱吃的东西准吃个大饱。比如日本人有吃冰的习惯,中国留学生一般不怎么吃冰,觉得那有碍健康,苏曼殊不但要打破这个陈见,一吃就吃好几斤,对于甜水果吃起来更是没有节制,这也损害了他本就虚弱的身体。

五

这次苏曼殊在日本的时间最长,一共住了三年。直至一九一六年的春天,他才回到了上海。回国后苏曼殊在杭州结识了国学大师马一浮。马一浮早年赴绍兴参加县试,与鲁迅兄弟同考,结果马一浮的成绩名列第一而鲁迅还排在他后面。后来马一浮又游访过美国,精通西学,不过他认为西学仍不如国学,六艺可以囊括一切学术,是新儒学的代表者,他也早闻苏曼殊的盛名,两人相见恨晚,非常投缘,对苏曼殊,马一浮有这样的评价"固有超悟,观所造述,智慧天发,非假人力",可见苏曼殊的天才是没有人不佩服。

在上海,苏曼殊的肠胃病又复发了,痢疾不止,很快被送进了霞飞医院。孙中山一向对苏曼殊很器重,这一点当时在上海的蒋介石也是知道的,而且蒋介石也非常敬仰这位才名远播的僧人,知道他住院时经济拮据,还让苏曼殊当年的学生陈果夫送去医药费。甚至把他请到自己的家中去住,在蒋的寓所里,苏曼殊的病情更加严重了,于是被送进了广慈医院,朋友们希望这所医院能挽救住曼殊年轻的生命。

苏曼殊知道自己病情的严重,似乎明白自己也许不久于人世,他到没为自己感到伤心,时常想起的只是那句自己曾写过的诗句:"众生一日不成佛,我梦中宵有泪痕。",作为一个普渡众生的僧人,早已把自己的生死度之以外,众生成佛才是他最大的心愿。 一九一八年的五月二日,苏曼殊被病痛夺去了生命,弥留之际的最后一句话是"但念东岛老母,一切有情,都无挂碍",除了他的母亲,这一生他确已没什么挂碍了。他走得那么洒脱那么年轻,在人世只度过了三十五个春秋。

那些朋友都知道苏曼殊生前喜欢杭州,钟情西湖。于是他们在西湖的南岸山脚下,为他选了一块风景优美的安身之地,让苏曼殊可以常与湖山做伴,再不孤寂。

中华诗词网

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222