发布时间:2010-11-20 15:02:25

发布人:

丹枫细雨

《秋节有感》一文寄美南周刊尚未及发表,九月廿五(中秋后三日)得台北噩耗,惊悉三兄于节前无疾仙逝。悲痛难言,连夜难眠。吾与三兄自幼随父就读兰溪小学(湖南益阳县立七校)和由挪威传教士设立的信义中学(现改为益阳市一中)。初中毕业时,适日本侵略军铁蹄踏入家乡,学校被迫解散,彼此辍学。三兄长我三岁,正值役龄,随即投入抗日游击队(由县中国民党组织的非正规军,从事敌后情报破译、袭击等工作)。我于稍后(1944年中秋节)则与同学响应最高领袖蒋委员长“一寸山河一寸血,十万青年十万军”的号召从军。赤足草鞋,长途跋涉,去贵州山区被编入青年远征军205师(事略)。

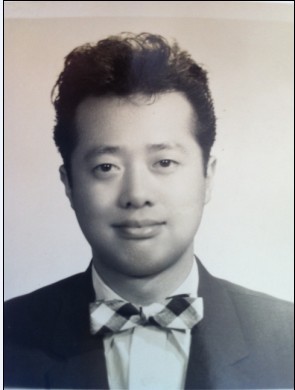

日本投降后,他去南京考入中央日报社当校对,并入校进修。因其颇有文才,经常有散文小品在报刊发表。1946年,考入中央通讯社当助理编辑、编辑、记者。1949年冬随社进台,曾被派驻为金门、马祖战地记者有年,并去马尼剌采访亚运。业余以“下里巴人”等字为笔名,常有作品发表于港台报刊,并由商务印书馆等出版《体育小说》、《蛙人忠烈传》、《福、禄、寿、喜》、《梦魇》等书。五十年代曾与文友创办《半月文艺》杂志,为台湾早期纯文艺刊物。理想和干劲十足,惜因当年读者有限,经费难筹,未及发扬,仅出十余期即无以为继而夭折。我在台十年与兄相依为命。

八十年代,他于中央社研究考核部主任任内退休,独居台北,平日身心健朗,生活寂寞而潇洒,以出入图书馆消磨时日,终老于斯,享年八十有五岁。他虽已象“乱世佳人”一样,屡险如夷地走完了多采坎坷的人生旅程,但对于我这兄弟,又是同学、同胞、文友……的后死者来说,虽时在念中,但仍然难以接受,不忍沉思:“世乱遭飘荡,生死两茫茫”;复诵王维重九忆兄之诗:“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲,遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”,更不胜“死别已吞声,生别常恻恻”之感……怅望蓝空,海天万里,得句如下,长歌当哭,以赠吾兄一笑:

海外惊闻兄已走,

脑内深惭弟未亲。

唯祈天路云帆顺,

速禀重闱庆永生。

(中华民国九十九年十月十日,四弟泣书于美南休市西南之糖村。)

注:家兄与我就读的湖南益阳桃花仑信义中学,系由北欧挪威传教士设立,为当年湖南杰出中学之一,家父在此执教国文多年。我兄弟随读至初中毕业,因日军压境,分别从军抗敌。他毕业前,代表学校参加全县中学作文比赛,以《大学中庸与中国民族性》一文获得亚军,赢得“小文豪”声名,自叹弗如,我曾羡慕和嫉妒(当年湖南文风鼎盛,各级学校都特别注重国文教学和作文比赛)。终其一生,以文会友,以文报国。在金马前线作中央社战地记者时,是冒着生命危险的。他除报道战情新闻和特写外,曾有战地日记连载于脍炙人口的中央日报副刊,炮声中吟风颂月,杯酒高歌!被誉为“烽火中宁静诗篇”,感人至深云云。

去年(2009)的圣诞来函中,他说:“岁月如流,人生若梦,你我都已老大,在人海浮生的众人中,我们的一生已算幸福之人;知足常乐,我们应该以愉悦的心情,面对晚年……我近年体力已大不如前,现在只是勉力撑着,等到撑不住,就得走了,这自然衰退的终结,只有泰然处之……”这些手足情深的话,对我已成“绝书”了。

- 下一篇:曹石公先生传略(逝者先父)

到过这里的访客更多>>

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222