玄奘《大唐西域记》与道宣《释迦方志》的比较分析

玄奘《大唐西域记》与道宣《释迦方志》的比较分析

道宣虽曾参与玄奘的译经工作,为“缀文大德”[23]。受玄奘口述的《大唐西域记》的影响,了解玄奘的中国本位思想,并在其所撰《续高僧传·玄奘传》记述了玄奘由向印度取经求法者转变为代表中国向印度宣扬国威的宗教文化使者之事实。但他撰写的《释迦方志》却仍然宣扬印度为世界中心的思想。他在《释迦方志序》中点明了撰该书的起因:

……翻经馆沙门彦琮着《西域传》一部十篇,广布风俗,略于佛事,得在洽闻,失于信本。余以为八相显道,三乘陶化,四仪所设,莫不逗机。二严攸被,皆宗慧解。今圣迹灵相,杂沓于华胥。神光瑞影,氤氲于宇内。义须昌明形量,动发心灵。洎贞观译经,尝参位席,傍出《西记》,具如别详。但以纸墨易繁,阅镜难尽,佛之遗绪,释门共归。故撮纲猷,略为二卷,贻诸后学,序之云尔。[24]

其于《释迦方志后序》又说:

吴兴释道宣往参译经,旁观别传,文广难寻,故略举其要,并润其色,同成其类,庶将来好事用裨精爽云。[25]

范祥雍先生在点校该书的《前言》中认为:“所谓《西记》、‘别传’,皆指《西域记》而言,讲的很清楚,故此书无异是其节本。”[26]此说有其正确的一面,但忽略了其批评“翻经馆沙门彦惊著《西域传》一部十篇,广布风俗,略于佛事。得在洽闻,失于信本’’之实际意图,主要在于要把中国化世俗化的中国本位思想和史事删除。故道宣的《释迦方志》实为综合删节《西域传》及《西域记》的产物,其结果是继续盲目惯性地宣扬以印度为世界中心的思想。

道宣在《释迦方志.中边篇第三》对天下之中的定义是:

所都定所,则以佛所生国迦毗罗城应是其中,谓居四重铁围之内。故经云三千日月万;千,天地之中央也。佛之威神,不生边地,地为倾斜故。中天竺国如来成道树下有金刚座,用承佛焉。据此为论,约余天下以定其中,若当此洲义约五事以明中也。所谓名、里、时、水、人为五矣。[27]

他接着从这五点分别进行阐释,以定中边:

首先说“所言名者,咸谓西域以为中国,又亦名为中天竺国。此土名贤谈邦之次,复指西宇而为中国。若非中者,凡圣两说不应名中。”又举何承天问惠严为例:“佛国用何历术而号中乎?”严云:“天竺之国,夏至之日,方中无影,所谓天地之中平也。……故大夏亲奉音形,东华晚开教迹,理数然矣。”[28]其实,根据我们现在的卫星观测所得来看,地球的形状接近于一个圆球,所以从地理上来看应该没有绝对的某一个国为中心。一国的政治、经济、文化、军事实力和影响以及所处环境、社会习俗等才是影响该国人民思想的重要因素。佛教作为文化的重要组成部分在西域已经逐渐衰退,道宣时的中国佛教已经开始走向它的巅峰时期,应该说佛教中心逐渐移向中国。

第二点谈到‘‘里’’者,道宣引用成光子的观点:中天竺国距它的东、西、南、北四方都是五万八千里,所以‘‘观此通摄,取其遐迩齐致,以定厥中,其理易显。”[29]以主观而简单的距离远近来证明中天竺国是世界的中心,只能说明有关国人对外部客观世界了解不够宽、不够广。

第三点说“言时者,谓雪山以南名为中国,坦然平正,冬夏和调,卉木常荣流霜不降。自余边鄙,安足语哉?”我国云南省也是这种情况,所以说根据气候来判断是否为世界之中心不足为信。

第四点“言水者,此洲中心有一大池,名阿那陀答多……故此一池分出四河,各随地势而注一海……故地高水本注下,是其中。同样主观而简单地根据水流走向就确定了世界的中心,这也很难令非印度佛教徒者信服。

第五点明显的表现出道宣在宗教文化上的印度中心思想:

五谓人者,不出凡圣。凡人极位,名曰轮王。圣人极位,名曰法王。盖此二王不生则已,生必居中。……上列四主,且据一洲,分界而王。以洲定中轮王为正,居中王边,古今不改。此土诸儒滞于孔教,以此为中,余为边摄。别指雒阳以为中国……又指西蕃例为胡国,然佛生游履,雪山以南名婆罗门国,与胡隔绝书语不同。故五天竺诸婆罗门,书为天书,语为天语。……且论书契,可以事求。伏羲八卦,文王重爻,苍颉鸟迹,其文不行。汉时许慎方出《说文》,字止九千,以类而序。今渐被世,文言三万,此则随人随代,会意出生。不比五天,书语一定。

上以五义以定中边,可以镜诸。余如隋初魏郡沙门灵裕《圣迹记》述。[30]

由此可见,道宣完全是对当时印度佛教的崇拜,而坚守隋以前的旧说以反对玄奘的新思想。其坚持认为王生必居中,就在印度。而且没有看到中国语言、文字发展的延续性、多样性,武断地认为其“不比五天,书语一定”。道宣还在《释迦方志》中引用前人伪造的所谓《吴书》中吴主孙权与尚书令都乡侯阚泽的对话:

吴主曰:“孔丘、老子得与佛比对不?”泽曰:“臣寻鲁孔丘者,英才诞秀,圣德不群……若将孔、老二家远方佛法,远则远矣。所以然者,孔、老设教,法天制用,不敢违天。诸佛设教,天法奉行,不敢违佛。以此言之,实非比对,明矣。”吴主大悦,以泽为太子太傅。[31]

由此可见,其同意并引用前人伪造的阚泽之说。也就是说,他认为印度佛教比中国的儒、道都厉害,因为儒、道皆要听天由命,而天则要听从佛法而不敢违佛。可以制天而用,放弃了玄奘开始与儒道会通合作的以中国为天下文化中心的思想和实践。因此,比较而言,玄奘的《大唐西域记》是代表中国佛教走向浊立自主创新的中国化佛教的开端,而道宣的《释迦方志》则代表了向以印度为世界中心的印化佛教传统思想的回归与固守。

四 《大唐西域记》的中国本位思想的影响

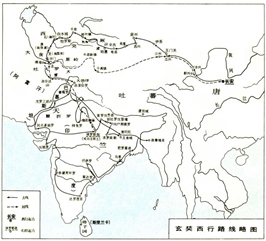

玄奘之所以成为无可争辩的一代名僧,笔者认为,不仅仅因为他历尽千辛万苦游历西域各国,加强中西交通,并取回657部梵文佛经,归国后又翻译佛经1335卷,提出唯识学、因明学理论,创立了法相宗,还因为他口述的《大唐西域记》中蕴藏着中国本位思想,这种思想产生如下重大影响:

(1)打破了玄奘以前的印度为世界佛教中心论,树立了中国佛教和佛教徒应有的自信心。对玄奘以前的印度为世界佛教中心论,谭世宝曾作如下评论:

在晋南北朝时期,印度佛教兴盛,确为世界佛教的中心,印度佛教带着以印度中天竺国为世界中心的“中边论”,打破了中国人的中国河南洛阳为天下中心的中心论,开拓了中国人的世界视野,

自有其相对的进步意义。但同时又有将中国贬为边地,使中国的佛教僧人和佛教徒染上浓厚的国家、民族自卑心的负面副作用。因此,东晋的佛教精英——释道安,首倡中国僧人都要统一改姓释迦牟尼的释,以示为佛祖的嫡系子孙,借以提高中国僧人的自信,心和地位。其实“释”并非佛之姓,印度僧人也没有统一姓“释”的规定。此外,中国僧人的精英如法显等甘冒九死一生的千难万险,去印度取经,结果被印度僧人视为边地之人而感到有点轻视兼惊异,故他的有些同伴就留在印度不回中国了。当时一些佛教经论宣扬人生不在佛世、不在印度的佛国皆为大不幸。[32]

如果说,玄奘以前的印度为世界佛教中心论有其相当的客观历史条件为依据,那么随着时过境迁,中印国家及佛教势力的盛衰变化,以至形成了前述玄奘时代的中强印弱对比,中国取代印度成为世界佛教中心的局面已经自然地形成,问题只在于要靠亲历西域印度诸国而先知先觉的玄奘,才能以极具权威影响力的《大唐西域记》向世人证明这一世界佛教史的沧桑巨变。《大唐西域记》对玄奘在印度时的印度佛教有一段总述:“部执峰峙,诤论波涛,异学专门,殊途同致。十有八部,各擅锋锐;大小二乘居止区别。”[33]这表明当时印度佛教部派分歧很大。“讲宣一部,乃免僧知事;二部,加上房资具;三部,差侍者只承;四部,给净人役使;五部,则行乘象舆;六部,又导从周卫。”很明显,受种姓制度的影响,僧伽内部也出现等级差别,待遇悬殊。这些无疑削弱了印度佛教的内部力量,给“异道”的进攻以可乘之机。《大唐西域记校注》

一个佛教与“异道”势力分布情况的表(此处略),该表明确显示当时的“异道”(主要是印度教和耆那教)的力量强大,“异道”的天祠和信徒在大部分地方都分别比佛教的伽蓝和僧徒多。梁启超也说:

读此表,可见当时佛教在各地,已不敌外道。其外道之尤盛者,则涂灰(即吠檀多派,计有自在天者)、露形(即尼干子,亦即耆那,亦即无惭外道)两派殆与佛徒三分天下。而佛教昔盛今衰之迹,亦历历可见,如室罗伐悉底……其时殆皆已沦于外道。历史上圣境犹存其故者,仅摩揭陀之王舍城而已。

西历八世纪中叶,印度佛教始日就衰颓。盖吠檀多派之商羯罗Sankara采佛教教理之一部分以中兴婆罗门旧教,既投俗尚,趋之者众,而佛教徒亦日趋于迷信,不复能自张其军矣。及西一千二百年(约佛灭后千七百年),回教徒蹂躏全印,烧荡伽蓝,屠戮僧侣,佛教在印度者,

自是无孑遗,而像末余晖,乃在震旦也。[34]

《大唐西域记校注》第85

86页的表,把早于玄奘200多年的法显的《佛国记》和《大唐西域记》的记载进行了对比,结论是“佛教逐渐衰微了”[35]。

《大唐西域记》记载当时的“西域”各国四分五裂,也有毁佛灭法、残害释种的国王,僧人地位不高,佛教逐渐衰微。即使婆罗门、外道等打上门来,佛教徒都不敢应战。《大慈恩寺三藏法师传》记载他在曲女城之会迎战的起因、经过和结果:

……王曰:“师论大好,弟子及此诸师普皆信伏,但恐余国小乘外道尚守愚迷,望于曲女城为师作一会,命五印度沙门、婆罗门、外道等,示大乘微妙绝其毁谤之心,显师盛德之高,摧其我慢之意。”是日发敕告诸国及义解之徒,集曲女城,观支那国法师之论焉。

……施讫,别设宝床,请法师坐为论主,称扬大乘序作论意,仍遣那烂陀寺沙门明贤法师读示大众。别令写一本悬于会场门外示一切人,若其间有一字无理能难破者,请断首相谢。如是至晚,无一人致言,戒日王欢喜,罢会还宫……明旦复来,迎像送引聚集如初。经五日,小乘外道见毁其宗,结恨欲为谋害。王知,宣令曰:“邪党乱真,其来自久。埋隐正教,误惑群生,不有上贤,何以鉴伪。支那法师者,神宇冲旷,解行渊深,为伏群邪,来游此国,显扬大法,汲引愚迷,妖妄之徒不知惭悔,谋为不轨,翻起害心,此尔可容,孰不可恕!众有一人伤法师者斩其首,毁骂者截其舌。其欲申辞救义,不拘此限。”

自是邪徒收敛,竟十八日,无一人发论。……[36]

最后,戒日王宣布玄奘获胜。玄奘从此名声大震,各国竞相挽留、供养,俨然成了在世佛℃佛教信仰在西域诸国已经发生质变,此次曲女城大会上,6000人的长时间沉默就是最好的例子,何况仅仅因为辩论失利即以断首相谢,这也有违佛家的以慈悲为怀的初衷。这也暗示出玄奘心中的中国本位思想,此后印度西域佛教逐渐湮灭,佛教中心已经逐步转向中国。《续高僧传,玄奘传》载:

“又以《起信》一论文出马鸣,彼土诸僧思承其本,奘乃译唐为梵,通布五天。斯则法化之缘,东西互举。”[37]这如同中国儒家的“礼失求诸野”,印度的佛典失传就只能求诸中国,印度佛教之衰落而中国佛教之兴盛,由此可见一斑。

(2)中国佛教徒由中国中心思想逐渐产生的独立自主创新思想,形成了中国化的佛教和佛教文化。

玄奘去西域之时,佛教已在中国至少传播了至少六七百年了,许多佛典已经翻译成中文,佛教教义也有很大发展。玄奘回国后带回大量佛经并进行翻译,并提出唯识学、因明学理论,创立了法相宗,说明当时中国僧人已经能够创造新的宗派,形成中国化的佛教。“玄奘虽然在成佛的道路上多少设置下了一些障碍,但是他在印度寻求解决佛性问题的结果却是:在当世即可成佛。……这显然是成佛的意思。玄奘大概自己相信,他这一死就涅架成佛了。”[38]而季羡林先生曾断言“禅宗甚至可以说几乎完全是中国的创造。”[39]而真正完成佛教中国化的禅宗之产生、流行中国,实非偶然突发之事,而是有赖于玄奘《大唐西域记》为唐朝为世界佛教中心的思想奠定了历史和现实的依据。例如,谭世宝曾作如下评论:

至唐代以后印度本土佛教渐趋衰亡,由玄奘法师在印充当与外道论战的主将,

已可知其佛学后继乏人。慧能既主张“人即有南北,佛性即无南北”,实际上也主张“人即有东西,佛性即无东西”,释迦牟尼可以在中国西方的印度成佛,中国人例如自己也可以在印度的东方成佛。所以《坛经》说:

“所以佛言:‘随其心净则佛土净。’使君,东方人但净心即无罪,西方人心不净亦有愆,迷人愿生东方。两者所处,并皆一种心地。”这就从理论上确立了东方的中国人与西方的印度人在佛性和成佛方面的完全平等。这也适应了印度本土佛教渐趋衰亡,而中国佛教兴起成为世界佛教中心的历史趋势和现实。[40]

因而,六祖慧能的中国人皆可成佛作祖的思想和实践,也只是玄奘的中国人也可以涅槃成佛的思想和实践的继续发展而已。因为在玄奘在生时,对玄奘之佛学成就有独到之见的朝官吕才(600』65)已指出:“乃有三藏玄奘法师者,所谓当今之能仁也。”[41]其所谓“当今之能仁”,意即当今中国之如来佛祖电。玄奘及其《大唐西域记》等著译述作的非凡影响,由此可见。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222