玄奘所显示的中国佛教的伟大历史转变的主客观原因略论

上述玄奘由向印度取经求法者转变为代表中国向印度宣扬国威的宗教文化使者之事实,是由其独特的学佛求法的人生经历之主客观原因形成的独特结果,最终使其成为自大唐开始的中国佛教界必然要产生的佛教中国化的新趋向的思想先驱,是十分难能可贵而意义重大的。

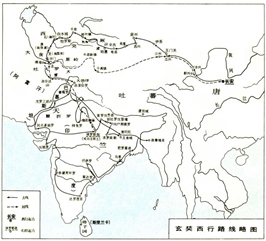

自汉代以来至南北朝及隋朝,印度一直是世界佛教的发源地和中心,自然是所有中国佛徒衷心仰慕向往的佛国圣地。乃至在中印之间西域诸国,因为邻近印度而较中国更早更易与印度直接交往接触,故能长期充当中国向印度学习的媒介和榜样。正如梁启超所说:“质言之,则两汉《西域传》所记之国,什九已为‘印度化’。以佛教史的眼光观之,则彼固我之先进国,而中印两文明之结婚,彼乃为最有力之蹇修也。”[13]而中国经历“五胡乱华”、“五凉独立”,北朝两次灭佛以及隋朝促亡的剧烈动荡,加之唐初采取的道先佛后的政策,并曾关闭西去之路,可以说玄奘西行之前的中国佛教处于较前朝封闭而衰落的状态。所以才形成了玄奘“法师既遍谒众师,备餐其说,详考其义,各擅宗途,验之圣典,亦隐显有异,莫知适从,乃誓游西方以问所惑”[14]的主客观原因。不畏艰难险阻,效法前贤向世界佛教的发源地和中心朝圣取经求法,以振兴中国佛教,这是玄奘西行的最初动机。其至中天竺国,戒日王劳苦已曰:“自何国来?将何所欲?”对曰:“从大唐国来,请求佛法。”[15]那么,为何玄奘会由一心向印度取经求法者转变为代表中国向印度宣扬国威的宗教文化使者呢?笔者认为有以下几个原因:

1.其生于中国的地理环境、历史文化、民族心理的积淀影响

每个人所处的地理环境、历史文化、社会关系、宗教信仰与个人感情在一定时间和范围内是互相激荡、影响的,是形成个人思想的重要因素。中国所处的特殊地理位置以及国人对周围地理环境的认识久而久之就形成了中国本位思想,如同西方基督教形成了“地球中心论”以及“欧洲中心论”,印度佛教形成了“印度中心论”等等。玄奘出生在中国的中原地带——河南省偃师市缑氏镇,离古都洛阳不远的一个小镇。河南省自古就是中华文明的摇篮,多朝首都就建于此,黄河也贯穿此省,佛教重镇——少林寺也坐落于嵩山。河南自然而然就成为中国的政治、经济、文化中心。可以说中国本位思想已经渗透到当地人民的灵魂中。一直到现在,河南、山东等省大部分地区的语言中评判一件事或东西不是用对与不对、好与不好、可以与不可以等词语,而是用“中与不中”。玄奘所受的影响可想而知了。

2.对中国与印度西域诸国的历史与现实的土风习俗比较研究分析的结果

《大唐西域记》的《序论》对中国与印度西域诸国的历史与现实的土风习俗作比较研究分析说:

时无轮王应运,赡部洲地有四主焉。南象主则暑湿宜象,西宝主乃临海盈宝,北马主寒劲宜马,

东人主,和畅多人。故象主之国,躁烈笃学,特闲异术,服则横巾右袒,首则中髻四垂,族类邑居,室宇重阁。宝主之乡,无礼义,重财贿,短制左衽,断发长髭,有城郭之居,务殖货之利。马主之俗,天资犷暴,情忍杀戮。毳帐穹庐,鸟居逐牧。人主之地,风俗机惠,仁义照明,冠带右衽,车服有序,安上重迁,务资有类。三主之俗,东方为上。其居室则东辟其户,,旦日则东向以拜。人主之地南面为尊。方俗殊风,斯其大概。至于君臣上下之礼,宪章文轨之仪,人主之地,无以加也。清心释累之训,

出离生死之教,象主之国其理优矣。斯皆著之经诰,问诸土俗,博关今古,详考见闻。然则佛兴西方,法流东国。通译音讹,方言语谬,音讹则义失,语谬则理乖,故曰“必也正名乎”,贵无乖谬矣。

夫人有刚柔异性,言音不同,斯则系风土之气,亦习俗之致也。若其山川物产之异,风俗性类之差,则人主之地,国史详焉。马主之俗,宝主之乡,史诰备载,可略言矣。至于象主之国,前古未详。或书地多暑湿,或载俗好仁慈,颇存方志,莫能详举。岂道有行藏之致,固世有推移之运矣。是知候律以归化,饮泽而来宾,越重险而款玉门,贡方奇而拜绛阙者,盖难得而言焉。由是之故,访道远游,请益之隙,存记风土。黑岭已来,莫非胡俗。虽戎人同贯,而族类群分,画界封疆,大率土著。建城廓,务殖田畜,性重财贿,俗轻仁义。嫁娶无礼,尊卑无次。妇言是用,男位居下。死则焚骸,丧期无数。厘面截耳,断发裂裳,屠杀群畜,祀祭幽魂。吉乃素服,凶则皂衣。同风类俗,略举条贯。异政殊制,随地别叙。印度风俗,语在后记。[16]

这种比较的结果,自然会得出中国的历史与现实的土风习俗优于印度西域诸国的结论,中国为赡部洲地之政治文化中心地位也就由此确立。

3.印度西域各国的国力及佛教的衰弱与大唐走向巅峰的对比落差

《大唐西域记》记载当时的“西域”各国四分五裂,他所记载的有130多个国家(城邦)。这些国家的经济虽有所发展,但是政治动荡,自然也就波及佛教。从玄奘的记载中可知:迦湿弥罗、羯若鞠阁国、信度国等国是当时佛教中心,那烂陀寺是全印最大佛教寺院,与西印度的伐腊毗、南印度的建志并称当时印度三大佛教重镇。多数国王也是支持佛教的。但是当时的印度佛教已经分为大乘和小乘,与“异道”比起来,佛教总体上呈下降趋势,此点在后面的中国本位思想产生的影响一节将详细阐明。

玄奘在那烂陀寺学经5年,不仅能熟练地使用印度的语言和文字,还“青出于蓝而胜于蓝”地深入掌握了佛学经义。戒贤法师赞赏他的才学,请他反客为主地主持本寺的讲席。在总集沙门、婆罗门一切异道的曲女城之会以前,玄奘向戒日王展示了他写的《制恶见论》,“观讫,王甚悦,谓其门师等曰:

‘弟子闻日光既出则萤烛夺明,天雷震音而锤凿绝响。师等所守之宗,他皆破讫,试可救看。’诸僧无敢言者。”[17]曲女城之会,竟18日无一人发论,戒日王“乃将法师袈裟遍唱曰:

‘支那国法师立大乘义,破诸异见,自十八日来无敢论者,普宜知之。’诸众欢喜,为法师竞立美名。”[18]本是到佛教发源国度去取经求法,却反被认为是去传经护教者并被竞立美名,自然反映了大唐与印度西域诸国佛教的盛衰现实与未来趋势。

当时的中国处于中国封建史上辉煌的一页——“贞观之治”时期,各个方面都有长足的进展。唐太宗起用魏徵、房玄龄、杜如晦等名臣,政治修明、经济发展、文化繁荣。从629年唐灭东突厥之后就开始了和西突厥争夺西域的战事,640年平定高昌建安西都护府,645年唐还在收复焉耆、库车等地,玄奘回国两年后(647年)唐即在今天的新疆建立了龟兹、疏勒、于阗、焉耆四镇。当时的首都长安有100万人,其中有5万外国人,周边国家如日本等不断派遣人员来长安学习,对外经济、文化交流不断加强,中国很快就出现“中国既安,四夷即服”的局面。巴黎所藏敦煌写卷P.3644号中有一首《礼五台山偈一百二十字》,它是一位唐朝时来中国礼偈的梵僧所作。偈云:

4.依靠国主唐太宗的权威,增强中国佛教的势力

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222