发布时间:2014-11-22 10:08:57

发布人:

ayw003

对京剧舞台大制作现象的初探

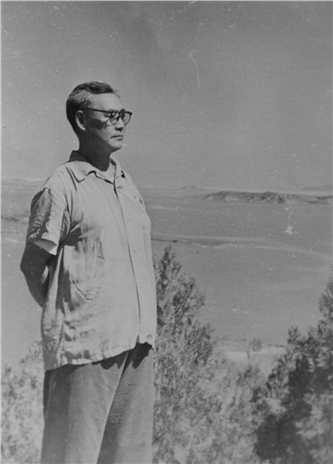

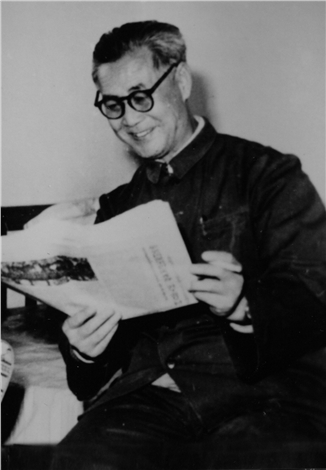

齐会英

摘要:纵观历史,京剧舞台大制作的现象早已被观众欣然接受,并且也获得了令人羡慕的经济收入,但它并没有剧目流传下来,原因是这类剧目的特点是“新”或“刺激”,这是一把双刃剑,既是吸引观众眼球的看点,也是必须及时更新的拐点。因此,也就是说,这一特点既是它的优势也是它的局限,因此,面对今天京剧舞台大制作现象所带来的种种不适,我们不应该简单的用“大棒子”去否定它,而应该是审时度势,在不断突破它的局限的同时,既要有京剧的传承,又要有与时俱进的创新。

关键词:舞台 大制作 科技 与时俱进

进入新时期以来,京剧舞台上进行“舞台大制作”的现象逐渐普遍,我们经常可以在宣传“新编剧目”报道或推荐文章中看到这个的字样,就在国家大剧院试演时,有关消息中也无不着重地提到:很多剧团为了能够在这期间到国家大剧院去演出,不惜重金加大舞台制作……。对此,不少人持反对态度并诘问:“大制作”要把舞台剧引向何方?笔者在很长一段时间里对此现象也同样流露出反感情绪,认为这是在较为浮躁的今天,剧团里的一种急功近利的表现,是完全撇开京剧虚拟、程式等本体特点而走向极端的做法,是在当今京剧不景气、资金困难等情况下的一种雪上加霜、釜底抽薪的做法。但是,最近在有关资料收集整理的过程中,接触了这方面的一些材料,对这一舞台创作方式有了新的认识,并也进行了一些浅微的理性思索,在此,笔者愿抛砖引玉与对之有兴趣者共同探讨这一现象。

一、“京剧舞台大制作”并不是新时期才有的新生事物,也不是解放后的产物,而是随着科学的进步,京剧的发展而逐渐发展壮大起来的,是一种已有上百年历史的戏曲舞台表现形式。

京剧于1840年前后开始形成,很多资料显示,那时的观众都喜欢说“听戏”,使很多今人误以为,那个年代的观众都因为喜欢用耳朵去“听”戏,才到茶楼或戏园子里。殊不知,那时每到天黑,舞台两侧“由人高举火把”,或是点燃蜡烛,后来虽然可以挂上两盏煤气灯来作为照明工具,据说,煤气灯的光亮度虽然很高,但有时会忽然暗下去,使舞台顿时陷入一片昏暗之中。暂且不说演员的五官,就是演员的动作做得稍小些,观众都难以察觉,因此,观众或者是一边喝茶一边听戏,或者是索性将眼睛闭上,用“耳朵”去听,用心去欣赏那时起时伏、时缓时急、时而悲愤、时而缠绵的唱腔。其实,早在明末时有钱人在演出昆曲时,就将巨资用在舞台、服饰上;清宫廷里演出也是装饰豪华舞台,就拿故宫里专门用做演出的畅音阁来说,它建有寿台、禄台、福台三层,在演出有关神、鬼、人之类的大戏时,就会全部用于演出之中,它在每层中间建有可以开合的木板,根据剧情的需要将道具、布景或演员托上、降下,由此来制造天上人间的神奇变幻。 慈禧太后55岁寿辰之日而演出的戏剧服装、道具的花费也达11万白银。这充分说明,老年间的人也喜欢“赏心悦目”地观看演出,只是这样气派、豪华的阵容在当时的民间没有条件实现,所以这种现象很罕见而已。因此,当京剧形成之后,随着科学技术的迅速发展,19世纪80年代电灯运用到舞台上,到了20世纪初叶,宽敞新式剧场的陆续营建,观众们睁开了眼并不时地睁大眼来看戏,听觉与视觉同时发挥作用。江南琴鼓圣手兼编剧赵嵩绶非常热衷于此,他在《洛阳桥》一剧中设计了“点金石”、“水晶宫”、“采莲船”等新颖且逼真的场面,由于观众争相观看,各戏园纷纷效仿。 这种用来增强观众视听效果的舞台制作萌芽于灯彩戏,逐渐发展到机关布景,后来有了大型机械、钢铁框架等大型实体运用的“舞台大制作”,算起来到今天已有了百年的历史。

美国音乐剧《猫》在中国巡演时引起很多国人的崇拜,观众对该剧的“舞台与观众席连成整体,让观众一进入剧场,就看到头顶上空不断闪烁的繁星,使人从走进剧场开始,就溶入了剧情。”的制作方法表示惊叹不已。其实,我们的京剧舞台在20世纪30年代就有这样的制作。如张翼鹏主演的《西游记》,“‘无底洞’中,布景从台上延伸到剧场大门口,台中巨大的莲花宝座一直搭到后台,使整个剧场都在景中,观众进入就如同进入了一个深不可测的无底洞……”

每个人都有美好的向往,也正是有了这种向往,我们的生活才有了滋味。京剧舞台大制作,它所呈现给观众的“大”“美”“豪华”“神奇”等令人大开眼界的情景,其实就是人们实现“精神向往”的一条通道,它可以让京剧观众暂时摆脱现实的束缚而一同在京剧用虚拟本体与舞台实体共同构建的“艺术世界”里畅游。它存在的百年历史其实就是符合观众欣赏需求的最为有力的证据。

二、“京剧舞台大制作”在其存在的历史中,“投资”是巨大的,但“盈利”也是相当显著的。这是由于它的魅力所决定的。

当今京剧舞台的萧条,资金的短缺,使人更加痛恨“舞台大制作”这种方法,认为它不仅浪费了人力、物力,而且更浪费了有限的资金。但从其历史上看,舞台大制作实际上是很有诱人魅力的,它决定了一定观众群的存在,也决定了自身光辉的前景,虽然它的投入大,但它给当年从事戏曲演出的人带来非常可观的收入,进而决定了“舞台大制作”这种形式源源不断的涌现在京剧舞台上。那么它的魅力源于何方呢?

源于迅速发展的科技。舞台大制作可以将很多当时较为先进的东西运用或装饰在舞台上。如京剧刚诞生不久的光绪年间,世界上刚刚发明了电灯,率先使用上电灯的上海就很快把电灯搬到舞台上,使舞台上有了稳定持续的光明,后来又发展为有意识地让光亮忽明忽暗而去突显某主演、或剧中人物;武生盖派的创始人盖叫天还在身上安小灯泡,手拍哪里,那里的灯就会亮,让观众感到非常的新奇;上世纪60年代,天津市京剧团创演的大型神话京剧《治理海河》也借助了灯光。这是根据毛主席的“一定要治理海河”的指示,而创作的一出在海河工地上与天斗、与地斗的京剧剧目。戏里加入了神话色彩,在表现大家勇敢地和龙王做斗争时,在昏天暗地的场景中,一条不可一世的、通身闪光的巨龙翻江倒海般的出现在舞台上。既符合剧情也让观众为之一震。经典剧目《智取威虎山》“打虎上山”一段中,通过灯光把一缕曙光照耀在茫茫松林中,一种道路虽然艰险,但却充满着阳光的寓意巧妙地呈现出来,使观众在杨子荣奔赴深山老林欲捣毁土匪老窝而前途莫测的情况下预测到光明的未来。新时期的灯光为观众带来更加无限的遐想与幻境。

源于迅速崛起的大剧院。“宽敞高大”是上世纪初开始风行的大剧院的最大特点,它为“舞台大制作”提供了可行性的便利条件。上世纪30年代上演的京剧《红羊毫侠传》,便充分地运用了大剧场的优势:“运用幻灯背景,追求宏大的场面,如大火景、大海景以及张灯结彩,遍地奇花异木等,为了便于表现某些舞台上难以表现的场景,首次采用了有声电影连环戏,舞台上与银幕中人对唱……。” 40年代在天津的天华景剧场演出的《扫除日害》一剧,“系一出神话戏,末场布景海天红日,宛如真景,海中波涛,滚滚而流,天际微云,冉冉而动,加以电光影射,幻成异彩,洵为壮观。” 另外,舞台上“大转台”的运用,也是借助于大剧院舞台的“大”而作出的文章,随着大转台的转动,演员不用动就可以变换角度,而较为庞大的舞台布景则可以瞬间完成变换。舞台大制作使观众充分享受到了“赏心悦目”地看戏所带来的快乐。

源于剧情的紧凑、连贯与环环相扣。从资料中看到,进行大制作的剧目大多是连台本戏,如《狸猫换太子》,用声光电等技术进行的舞台大制作最为引人瞩目,但由于故事“情节复杂曲折,集忠奸斗争、公案戏、武侠戏、神怪戏于一体”,使得该剧在上海曾经出现一天里4个剧场同时上演的盛况,天蟾舞台也因之扭亏为盈。 《枪毙阎瑞生》一剧中,舞台上更是高楼大厦、外滩、麦田再现,为了更加逼真,还在台上建了一个大水池子,可以使演员在舞台表演“跳水而逃”的实景。 更重要的是此剧是根据时事改编,不仅真人真事吸引了观众,而且其紧张、刺激的情节也成为观众争相观剧的看点。这类的大制作剧目为当时喜欢猎奇的观众带来愉悦。

源于中西方文化的契合与互动。中西方戏剧艺术最大的差异就是虚拟与写实,这是由于中西方的文化艺术发展源头所决定的,但当这种写实主义风格出现在中国时,却也给中国京剧人带来了一股清新的气息,他们将之运用到京剧舞台上,一部分京剧观众很快接受并喜爱上了这一风格。在这方面成为典范的天津稽古社子弟班获利匪浅取得了最大效益。《侠盗罗宾汉》是上世纪40年代初天津电影院上映的最为火爆的一部美国电影,该班社根据小学员们武功扎实、面貌一新的特点,大胆决定将这部影片改编成京戏。舞台上搭建出高高的城堡,号兵在城楼上司号长鸣,武士们身披铠甲、手持长剑与盾牌,走出城门,一时间西洋乐、京胡声交替奏响了戏园子。笔者在采访主演该剧主人公罗宾汉的张春华老先生时,他深情的回忆说:该剧这一演出,着实使观众为之震惊,让很多观众大忙了一阵子,他们或是从戏园子出来走进电影院,或是从电影院里出来又钻进了戏园子里,为的是将“外国人演出的电影片子”与“中国人推出的京剧舞台再现”一遍一遍地对比着看,去观察他们不同的表演,去发现他们如何表现相同的情节,极大地融入了观众们对不同文化的情趣,并尽情地释放着观众们的兴奋。这出戏虽然从服装制作到舞台制作投入了很多银子,但据说用其盈利盖了一座“渤海大楼”。这种利用中西方文化互动的舞台大制作无疑为京剧表现力的扩展进行了有益的探索。

三、借助于京剧本体的发展与科学技术的发展为两翼而翱翔于艺术领域中,因此,舞台大制作看似是无拘无束的随意,其实它是有很大依赖性而受制约的。

从前面我们看到,“舞台大制作”这种形式生存的时间是较为久远的,也拥有观众群体,但它并不是独立存在的,它与京剧是一脉相承的整体,它依赖京剧本体而生存发展。就说京剧剧目《侠盗罗宾汉》,占主导地位的东西仍是京剧本体:其唱腔是原汁原味的“西皮”与“二黄”,罗宾汉精湛的剑术、百发百中的射击技巧均是建立在坚实的“四功五法”基础上的。如果它只借助于西洋乐、西洋舞蹈、西洋电影的影响,借助于舞台上的大制作,那该剧肯定难与有剪接、有特技的电影来相媲美的。

京剧剧目对“舞台大制作”也有着严格的筛选。据资料反映,进行舞台大制作的戏的内容多以侠客、妖魔鬼怪居多,这些内容除了有正义感、可以解气之外,再与唱腔、高难技巧很好的相融和,从而达到视觉与感观上的刺激、心灵上的激荡、思想上的神游。当年梅兰芳在新剧目创作时,也考虑用加强大制作的方法来增强其剧目的可看性。他排演《长恨歌》中的“霓裳羽衣舞”,“梅党重要成员冯耿光在闻悉之后,即以现大洋一千元之代价,为梅购下孔雀翎外褂子一袭,以作羽衣之用,不料在排演此舞时,竟发现了意料之外的巨大困难:雀翎长在鸟儿身上,不但美丽而且可用以随意飞翔;一旦‘移植’到演员身上,就难以运用自如,从而也就失去其天然之美。梅曾试舞,结果舞未竟而雀翎却折断数支,同时在旋转飞动之际,又常和旗帜绕在一起,使得梅手忙脚乱,汗流浃背……千金就此虚掷。” 最终迫使梅兰芳取消了这个计划。

同时也受演员自身极限的制约。为了在激烈的竞争中争夺观众,有的戏加大舞台制作的程度,为了刺激而忽略了演员的自身安危的保险系数:如那时最卖座的《枪毙阎瑞生》,演员每天都要跳进舞台上特制的、蓄满水的大池子中,以造成水花四溅的逼真效果,结果冰冷的水最终使演员受寒患病几乎丧生。再如《三上吊》中,为表达惊险而让工丑演员在空中表演飞人,结果造成演员跌死的悲剧。

也就是说,“舞台大制作”不仅要受制于科技的发展,还要受制于剧目表现的内容以及资金财力的殷实、舞台的大小、追求结果的手段等因素。它的成功基础应该是软实力与硬实力的有机结合的成果,更应该是理性思考出来的结果。

四、“舞台大制作”发展到今天,出现了一个前所未有的局面:得到演出团体的重视,却失去了热爱它的观众群体,陷入了既是宠儿又是弃儿的尴尬境地。

上世纪70年代末,被摧残的戏曲艺术开始复苏,老艺术家们纷纷从农场、农村、工厂、街道,更有的是从监狱里走出来,将久违了的传统戏推上舞台,但好景不长,戏曲迅速跌入了低谷,文化部门为了振兴戏曲,开启了“评奖”机制,使剧团在演出市场不景气的情况下有了奔头。京剧艺术本体的发展是循序渐进的,是在舞台实践与观众检验中逐步发展起来的,但在观众逐步萎缩,演出场次迅速下降的时候,其本体发展将更为缓慢,或基本处于停顿。因此,在这种情况下想从京剧艺术本体的发展角度上去角逐各种“大奖”实属不易。然而在舞台制作方面下功夫相对就容易些,只要花够了钱就可以把舞台妆扮起来。于是,“舞台大制作”便一下子成了剧团提高得奖率的法宝。这样的剧目赢得了大奖,有的还获得多个大奖,让京剧人为之兴奋、为之自豪、为之荣耀,但这些剧目却很少有能够赢得广大观众的青睐。不外乎有三方面的原因,首先是观众对新东西的接受渠道增多,电视、光盘、电脑网络广泛而快捷,使观众很容易看到饱含着高科技的各类艺术、包括世界艺术的顶峰作品,使得观众对以“新、奇”为优势的“舞台大制作”不屑一顾就成了必然;其次,从京剧发展史上看,京剧唱腔、表演等方面的元素是京剧发展的主线,进行“舞台大制作”的剧目戏是从京剧发展主线上不断探向外部世界的灵敏触角,它是对现实的融入,是与社会进步的接轨,是对科学发展的憧憬,是对新鲜事物的好奇。但今天不少“舞台大制作”剧目由“触角”变成了“主干”,使其主次地位发生了变化,由原来的“依附”一下子上升成“主体”,但它本身又不具备成为“主体”的条件,因此这种本末倒置、主次颠倒的剧目就很难站稳脚跟了。京剧这个“主躯干”因观众流失而呈萎缩状,那么依附它生存的“舞台大制作”剧目被观众疏远也应是合理的结果;再一点就是,经过“舞台大制作”的剧目不易流动演出成为它不被广大观众接受的最大障碍。我们知道,京剧传统戏,用演员的唱念做打等艺术手段再借用一桌二椅的舞台装饰就可将一个故事中的人物、情节表达的淋漓尽致,主创演员可携其周游各地,还可以通过口传心授去传播,更可以让铁杆戏迷——票友进行多种场合下的唱全出或唱名段,彩唱或清唱,使这个剧目通过多个渠道和广大观众接触,使观众从见面到认可,从接受到欣赏,从吟唱到迷恋。但“舞台大制作”类的剧目就不行,它的流传要受到很大的制约,就像我们宇航员穿着宇航服行走在地球上一样举步维艰。因其规模很大,造成它不易周转各地;因其主导思想在舞台装饰上,而能为大家传唱、学习的唱腔、做表等创新就显薄弱,这也自然造成对京剧老观众吸引力不大,对青年乃至于没有看过京剧的人来说大制作的神奇魅力更是谈不上的现象;而在一个固定的地方也不会有多场次的演出,它演出的周边的人有可能没有多少人想看,而想看此剧的远处特别是异地的观众又不方便看到,因此造成其处于一个较为封闭的演出氛围里,观众少或没有观众也在情理之中了。此凡种种,“舞台大制作”剧目落到一个“弃儿”的地步并不是意料之外的事情。

那么,“京剧舞台大制作”是不是“死亡”的代名词呢?非也,我们从其历史中已看到它的存在与成功是“京剧艺术本体发展的软实力与科学技术发展的硬实力相结合的成果”,同时我们在当今也充分感受到了这样结合的光明:

在上海京剧院的原创剧目《曹操与杨修》中,不仅能够欣赏到像画儿一样美丽的舞台大制作,又能发现曹操那张既传统又创新的花脸。在天津京剧院原创剧目《华子良》中,既能让人看到火红的石榴花在舞台上现场绽放,使观众的心情豁然开朗,又能让观众欣赏到演员耍鞋、耍箩筐等新的程式化动作,而心旷神怡。这两个剧目都已演出过百场以上,为广大的观众带来了新的喜悦,为京剧传统进行了弘扬,同时也为“舞台大制作”找到了合理的位置,那就是:与时代紧密相连,与剧情紧密结合,与京剧艺术本体相辅相成,让京剧与时俱进,让观众在欣赏悠扬国粹的同时还能极尽视觉之享受。换句话说就是“舞台大制作”类的剧目还应该继续进行早已被历史认可了的“两条腿走路”的方式方法。

近年来又出现了不少新剧目,在争取观众方面都有了新的思考与探索。如天津市青年京剧团等表演团体联合推出的大型交响京剧《郑和下西洋》,让“舞台大制作”剧目的发展又有了新的途径:1、明星效应:为有号召力的演员进行量身定做,并集中一批好演员,去争取京剧的老观众;2、将剧目推出去:为了让剧目与广大观众见面,剧目演出形式分成了大制作、京剧舞台制作、情景演唱会三个演出版本,使剧目的出行趋于了方便,几年里除了在天津这个大本营里演出,还先后到了北京、上海、山东、河南、广州、香港等地演出,去争取异地观众。3、加大宣传力度,去争取不太了解京剧的新观众。得到了收获:观众踊跃,有的地方居然出价一百多万元演出一场,成为京剧,甚至是戏曲票房的顶峰。有力的说明,“舞台大制作”并不是京剧的败家子儿。

在当今京剧前程处于不景气时,这一缕缕的曙光给京剧舞台大制作这种表现形式带来光明,带来希望,带来未来。

总之,从“京剧舞台大制作”的萌芽开始,其剧目已不胜数,但这类的剧目并没有像传统剧目那样广泛流传下来,主要原因是因为它所依托的科技发展的太快,那么“京剧舞台大制作”应该是在一定历史条件下,运用该时代的科学技术对舞台进行实体装饰,用灯光、舞台装置、音响、服装、真假道具、织造出与剧情相一致的艺术氛围,其实质应该是京剧的对立统一体,是京剧这个有着悠久承传的表演艺术与飞速发展的现代化社会相溶共生的结晶,其现象应该是京剧在向本体深处挖掘的同时,再横向延展的具体体现。“大制作”现象虽然不是京剧发展的主流方向,但也是京剧艺术扩展空间、拓展观众群的一条不可忽视的大支流。也就是说,如果把握好尺寸,将之合理运用,使其与剧目内容贴近,再加上京剧艺术本体的扩展,从方便观众观看的角度去考虑,“京剧舞台大制作”式样的剧目会在21世纪的京剧舞台上化作一股神奇的力量去引领新一代戏曲观众。因为,京剧艺术本体是中国传统艺术的结晶,舞台大制作是物质文明发展到一定高度的标志,二者相辅相成、与时俱进不仅是艺术能够吸引观众的重要理念,也是京剧艺术适应新时代、赢得新观众的一种方式方法。

-

齐会英的该篇论文获得中国戏剧梅花奖。

写信时间:2021/01/27 07:54:19

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222