母亲节的礼物

旧物堆处看见一个铁质的戒子,表面麻点坑洼。我们这个年代还是有一点见识的,它叫“顶针”,是纳鞋底、缝补衣服时顶针的工具。 纳鞋底儿就得要把钢针穿过厚厚的浆布层(内衬硬质纸或棕叶等厚10-20MM),小时候我试过十分困难,不当心就扎手。早期每家都有顶针,一般戴在中指上,拇指和食指握住钢针,把针鼻儿一端顶在中指的“顶针”的麻点上,使劲地把针穿过浆布层。钢针过去后,手劲小的还拔不出来,针的表面要光滑,常见妇女们把针在头上擦一下,不行得用钳子(或用镊子底部杠杆原理)拔出。跟着拉出长长的绳线,绳线不能太短不方便,太长容易磨断,也影响鞋底的质量,拔出线后,线上蜡,要死死的把线勒紧,就这样一针一针纳,一双鞋底儿,大约一千五百针左右,如此的手工是多大的辛劳。

另一种纳鞋底的方法,是用粗的空心锥(半圆锥),先用锥穿通鞋底,用两个细针线转圈对穿通过空心锥(现在缝纫机原理),然后退锥对拉紧线,接着下一个。这个方法复杂一些,但用力方便,对锥的要求高些。

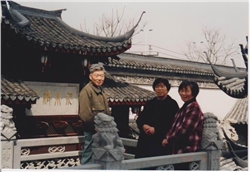

母亲的手指上从没戴过戒指(可能只有结婚那天),我们结婚的时候我母亲让我看她唯一的戒子,并把它给了我爱人,那是我姑奶奶送妈妈的,那个年代没人敢带戒子。我们平时也很少见到母亲(工作在外地),回家时要做家务就戴着顶针,我们的生活是艰苦,但父母都工作生活还行,鞋子可以买现成的但太贵了,还要自己做一些,母亲去世的时候,遗物中我还看见有好多双已纳好的鞋底,或许时代变化的太快,布底胶鞋的出现,纳鞋底的事就退出历史舞台,紧跟着家庭购置了缝纫机(记得75年了吧)顶针的用途变得少了,该隐藏起来了。

邻居阿姨说过,我妈做家务缝缝补补不是好手,现在我相信的,遗物中还有大量的毛线半成品、布料、缝补的衣物等等,这些东西至今难以处理,有思念,有心酸,还有不舍的记忆。

借用李绅诗:五月思亲母,艰心汗入土。谁知鞋底厚,针针皆辛苦。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222