对越自卫反击前线上平凡战士们高山下的花环现实中有演绎加工的成分

高山下的花环》?现实中有演绎加工的成分。

上世纪80年代,反映1979年对越自卫反击前线上平凡战士们在枪林弹雨中为国奋战的小说《高山下的花环》与同名电影,该文艺作品的主角梁三喜的主要原型,是一位来自贵州省威宁县名叫“王发坤”的烈士。

1974年初,22岁的李金花经父母介绍,与28岁的同村军人王发坤结为夫妇。“结婚时王发坤已入伍6年多,他们打算好等王发坤满15年军龄就全家随军,让孩子以后继承父业,也做光荣的军人。

大儿子王远碧与小儿子王远昌分别在74年底和76年初出生,王发坤常年随部队在四川省内江市训练,李金花就自己在威宁老家抚养孩子,照顾老人。“我每天干农活时都在盼,盼可以早点带着孩子随军,或者丈夫早点转业,总之不用再两地分居了。”

李金花的愿望原本是可以提早实现的。据王发坤昔日战友周光翔回忆,王发坤1968年入伍,两年后提干,担任中国人民解放军步兵115团二营机炮连副连长,1978年初就确定了转业,并已联系好地方工作。然而就在他即将脱下军装的时刻,中越边境风烟骤起,部队转入战备。组织向王发坤征求意见:“老王,现在要打仗,部队扩编需要大量军官,特别是炮兵干部缺乏。希望你能够放弃转业,留下来参加打仗。” 王发坤毫不犹豫表态:“国家养兵千日用兵一时,我是参军多年的老兵,上战场义不容辞!”

“他是舍不得这身军装啊。”战友周光翔感慨道,当时就有不少与王发坤情况类似的战士从小家庭的角度考虑,没有赶赴前线。可王发坤坚持上了战场,并不幸在战争首日就被敌军的炮弹炸死牺牲。

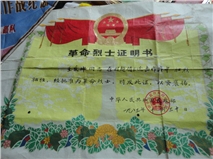

王发坤上前线的消息,李金花毫不知情,她还满心欢喜地等待着丈夫转业归来。“哪晓得等来的是他牺牲的消息。”1979年5月,一位战士翻山越岭出现在李金花家里,留下了王发坤被追认为烈士的证明书,以及部队、县民政局和县武装部送来的1000元抚恤金。李金花“相夫教子”的生活梦想,在这一天轰然倒塌。

“我怎么也不相信当家人就这样走了,不是说好要转业的吗?”李金花难以接受丈夫牺牲的现实,她固执地想,丈夫只是被越南军队俘虏了,很快就会被战友们救出,然后光荣转业回家,跟她和儿子过平凡日子。于是李金花每天带2个儿子坐在村口眺望,祈盼着丈夫突然就从土路的转角处大步走出。“我们连着望了1个多月,只见青山转,不见亲人归……”

3个月后,县邮政局通知李金花去领包裹。“那是他上战场前寄回家的10斤红糖啊!咋会这么晚才有通知。”李金花说她取到包裹时,红糖已化了不少,把装糖的口袋都染成暗红色,“就好像他在战场上流的鲜血,我一路哭喊着他的名字,把糖背回家。一点也舍不得吃。”

1980年的某日,部队把王发坤的遗物——一块手表寄到李金花手中,她终于彻底相信丈夫已经不在人世。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222