严重先生二三事————严善明、吴镕

严重先生二三事

严善明、吴镕

(摘自“钟山风雨”的“往事追忆”栏25页、26页)

编者按:斗转星移,如今知道严重先生的人已经很少了。然而,对于这位正直的革命家,周恩来、廖仲恺等均有高度评价。周恩来在《迅速出师讨伐蒋介石》一文中,就指出1927年“四·一二”反革命政变中,蒋氏现已赶走薛岳、严重及所有左派军官……”1936年12月23日,周恩来向中共中央致电汇报与宋子文谈判情况时,提出将国民政府改造成抗日政府的主张,宋子文与周及张学良、杨虎城等均同意“赶走何应钦”等,而由“严重或胡宗南长军政”。

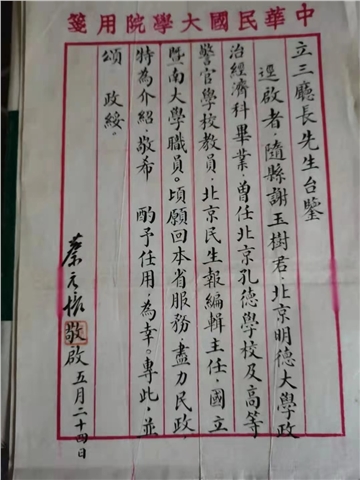

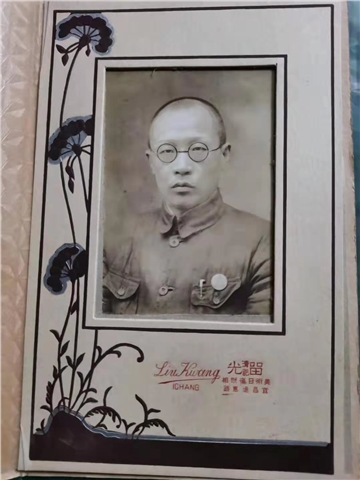

严重,字立三,别号劬丁。1892年生。《周恩来选集》上卷第373页专门有一条注释:“曾任黄埔军校教官、总教官,北伐战争时任国民革命军第二十一师师长。‘四一二’反革命政变后,拒绝蒋介石任命的职务。抗日战争期间被国民党反动派谋害。”(时在1944年)

对于这样一位对国家和人民正义事业有功的先人,我们不应该遗忘。近期江苏省政协吴镕同志转来严重公子医学专家严善明从美国寄来的有关其先父的一些资料。现刊载如下。

一

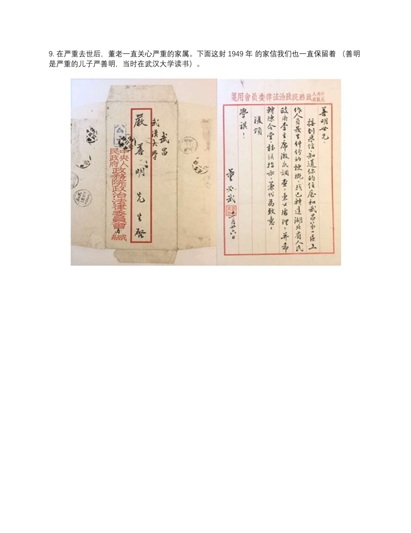

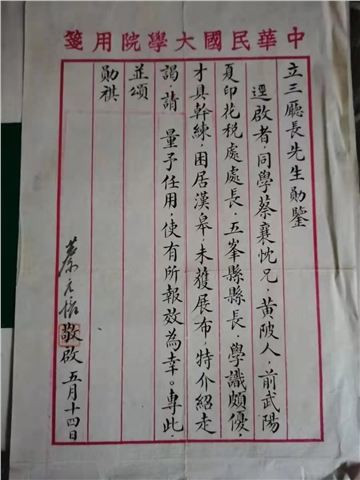

我家中还保存了廖仲恺先生给先父的一封亲笔信,内容如下:

立三吾兄同志

党立军校,此次于东江战役,为党奋斗之事迹,想在报章上已闻之一二。教导团下级干部,能得如此成绩,不能不谢兄与泽生谆谆训育之劳。现在党军及军校方面皆大扩充,而泽生与兄皆置身事外。泽生远去,不能即归,惟兄尚近在南京,便于通信,请于接书后立买归舟,为党军效力。现在人才缺乏,罗致极难,求能了解党义,谨于守身,勇于任事者,百不获一。然非人选如此,决不能在党军中胜任愉快。兄如不归,无异于旁观卸责,在党德上,私谊上皆不能听兄随便也。国家前途,实赖党军,党军能否发达,在兄之允来与否。请兄决心即行,勿稍推诿。专候 旅安!

廖仲恺 五月六日

信有三页,信笺顶上有“陆军军官学校用笺”诸字。信封上最右边一行为写收信人地址的地方,是空着的。中间一行(直行)写有“严立三兄收启”。左边印有“陆军军官学校缄”诸字,其上有毛笔写的一个“廖”字。信封和信笺上的字和线条都是浅红色的,可能是年代久远退了色。无收信人地址,也未贴邮票,显然是托人送到的。全信都是毛笔书写的,行书写得很好。此信原件保存在我家中,“文革”浩劫中曾数次示人。1999年友人杨奇璞老师(江苏省特级教师)助我装裱时,曾与镇江市一中校医王芝芸先生一道过目原件,友人喻沸河兄(武汉市江夏区龙泉中学老师)及向德昭兄(镇江市第四人民医院主任)保留有此信之复印件。

信中的“泽生”正确的写法应是“择生”,是邓演达的字,取“物竞天择”之义。“泽生远去”,邓当时去了欧洲。

此信书写的年代,应是1925年(民国14年),据袁守谦撰《严立三先生卷》,“(1924年)11月杪,一期学生毕业,先生率领二期学生各队移驻广州市北校场,称为分校,校务由先生总揽。但开课之后,行政方面对于教务之配合,诸多棘手,先生觉得难以发挥教育功能,时萌去志。卒于十四年(1925年)一月以料理私事为由,请假回南京去了”。先父一生,不适应当时的军政官场,基本上是退而不进。廖仲恺先生的这封信,就是此时催促先父回黄埔军校的,先父也遵命去了。干了不足两年,1927年4月率所部北伐军到了南京,就坚辞师长之职。此后过着长达十年的隐居生活,直到抗日战争爆发。

二

先父于1942年5月被选为国民参政会第三届参政员。1944年4月30日去世。去世前一年的5月完成了他的最后一部著作《礼记大学篇考释》。董必武当时也是参政员,曾托当时的湖北省政府驻渝办事处主任李荐庭向先父索取此书。先父奉赠一册,并写了很长一段话。具体内容已不可考。

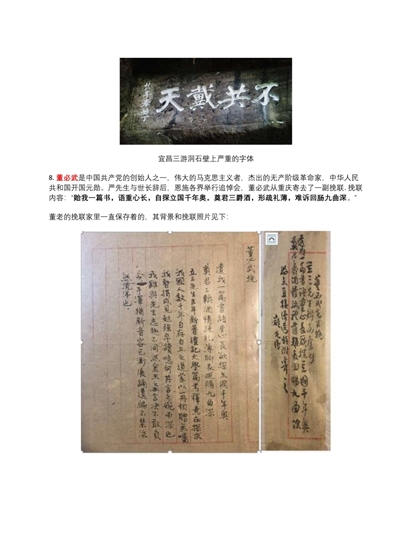

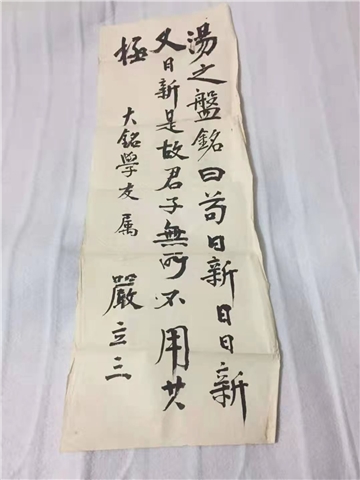

先父去世后,董老(董必武)寄来挽联,是写在一张大纸上的,在两联之间写有一段话,现在不少文章上记载了这幅挽联,但却未见这一段重要的文字。现记述如下:

遗我一篇书,语重心长,欲探千年立国奥;

奠君三爵酒,情疏礼薄,聊表回肠九曲深。

“立三先生新著《礼记大学篇考释》意在探求我国人数千年自存自立之道,蒙以一册相赠,并嘱我暂捐成见,勉强卒读。噫!何其言之婉而深也!我虽与先生志趣不同,然金玉之言,决不敢负。今手泽犹新,音容已渺,展颂遗篇,不禁泫然流涕也。”

从以上的文字,可见董老的伟大革命家风范,具有宽广包容的胸怀,从善如流、兼采众议的谦虚以及对党外朋友的情真意挚。

当年先父去世之际,各方挽联甚多,年代久远,许多都已无法记忆,惟于右任老先生的一幅仍清晰地铭记在心:

“人传情操真余事,时际艰难惜大贤”。

三

先父隐居庐山的十年中,有一位李一平先生也在那里。李老的名字,后来我在报上看到,任国务院参事。我于20世纪60年代(具体年代已忘了)曾去信向他了解先父的情况,回信说:“……尊大人隐居庐山……种种因缘,非片言可尽。顷检寄黄炎培先生旧作一章,以见时人感观。黄另有《赠劬丁》一诗,已托人从福建师大图书馆另外抄录,收到时当为转寄。则尊大人山居风貌,可进一步领会矣。”

此信中所云“黄炎培旧作一章”,乃是他在1934年(民国23年)所作的《匡庐谣》,收在他的《苞桑集》中,可惜这个抄件未保存好,要待今后我找到原诗时方可补充,而《赠劬丁》一诗,则是专门赠给先父的。因先父在庐山的小筑名为“劬园”,自称“劬丁”,劬是劳碌的意思。此诗如下:

赠劬丁 九月二十日(民国二十三年)

翳匡庐之苍秀兮,耸太乙之崎嶔。

嗟幽人之如玉兮,胡抱膝而孤吟。

信何思而匪远兮,曾何入而匪深。

彼求友之嘤鸣兮,天终鉴此精禽。

朝迎鄱口之丹曦兮,夕搴宿莽乎芦林。

悲郑昭而羡宋聋兮,盈天地间皆哀音。

虽食力犹滋内愧兮,其忍閟此愔愔。

将在春而为桃李兮,邈无言而成阴。

宁在冬而为松柏兮,不凋其色,而况凋其心。

(黄炎培:《五六境》诗集,第9-10页)

如果没有李一平先生的提示,以上黄老的诗我是完全不知道的。先父辞世时我尚在初中就读(未满15岁),关于他的生平交游和其他事迹,我所知是极为有限的。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222