“梨花”飘落,我心中的妈妈 朱沙沙

“梨花”飘落,我心中的妈妈

阅读 23

小雨沙沙

母亲离开我们已经十年了。人们说父母不在了,家就没有了。十年了,逢年过节,看到别人阖家团圆,欢聚一堂,听到鞭炮声声,笑语欢声……心里空空荡荡,无牵无挂,十分酸楚……

在母亲去世五周年时,我写过一篇祭文。把它改编成“美篇”,以表达对母亲,对家的思念……

清晨,梦见了家人……母亲对我和妹妹说,她不会再回呼市了。在惊恐中醒来,天还没亮。真的,那年母亲去了北京就再也没回来。

母亲已经走了十年了。

2010年新年伊始,北京下了一场六十年不遇的大雪。

“忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”妈妈在满世界的“梨花”中,离开了这个世界。

妈妈在漫天的“梨花”中走了

2009年底的一天上午,我正在讲台上给学生讲述如何做毕业设计答辩,放在课桌上羽绒服口袋里的手机铃声,急促响起。那是我那学期最后一次课。

我打开手机一看是妹妹从北京打来的电话,妹妹没有重要事,从来不打我的手机。我马上有种不祥的预感,慌忙拿着手机到走廊,妹妹在电话里泣不成声地对我说:“妈妈今天早晨,因突发脑溢血住进医院,大夫说有两种治疗方案:一种是开颅手术,妈妈这么大岁数,非常危险,恐怕连手术台也下不了;一种是保守治疗,送重症监护室抢救,也非常危险,后果很难预料,医生叫我马上做决定。你说怎么办?妈妈的命可能保不住了……”电话里传来妹妹呜…呜…的伤心哭声。我脑子一片空白,顿时乱了方寸。

“你别着急,你说怎么办?”我边安慰着妹妹,边询问她的意见。

“我现在真的不知道该怎么办!”做事一向很有主见的妹妹也没了主意,慌了神。

“让我想想,我跟学生交代几句,马上给你回电话”。

回到教室,我停顿了一会儿,强忍着眼眶里的泪水,对学生说:“我母亲患重病,可能要做手术。周五的课,我来不了,你们自己复习……”我哽咽了。

学生看到我凝重的神情,马上安静了下来。我转身在黑板上写下毕业答辩的程序和应注意的问题,回身向学生做了简要的讲解。当我在黑板上写完最后一句板书时,思绪乱了,脑子里只有三个字:怎么办……怎么办?约有一分多钟没有转过身,教室里安静极了,七十多号学生,鸦雀无声。我慢慢转过身,含着眼里的泪水,对学生说道:“你们好好复习吧!”便走出了教室。

妹妹又打来电话,说在医生的建议下,并与晓山商量,已把妈妈送进重症监护室,我也表示同意采取保守治疗。并告诉她,我马上买火车票赶到北京。

中午,我去车站买了第二天的车票,当天车票已售完。

晚上,与妹妹通电话。妈妈已处于昏迷状态。

第二天我登上火车上,只有一个念头:希望身体一直健康的妈妈能够挺住,闯过这道鬼门关!

到京后,医院里的妈妈躺在病床上,带着呼吸机和各种吊管,双目紧闭,已没有了意识,处于深度昏迷之中。

在病痛的煎熬中,妈妈的生命与死神抗争,苦苦地挣扎了十一天,默默地走了,没有看我们最后一眼,也没有给我们留下一句话。

妈妈去世的第二天,下起了大雪,洋洋洒洒的漫天大雪,下了一天一夜,厚厚的白雪,覆盖了妈妈曾经工作生活了十几年的北京城。

我望着窗外,依稀看到了妈妈的身影,在漫天的飞雪中踏着洁白的雪花走了,走向了遥远的天国。

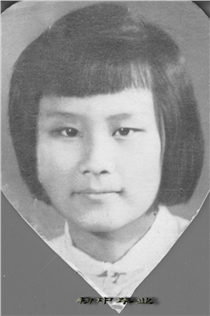

妈妈在学校喷水池的假山上

爸爸 妈妈 妹妹和我

我和妹妹在幼儿园时的照片。

我在呼市人民公园 (青城公园)放暑假,妈妈带我们到内蒙度假。

并非慈爱的妈妈

在三个子女中,我跟妈妈的关系最为疏远。回想起来,从小到大,我很少跟妈妈在一起,甚至从没与她有过任何一次认真或是长久的交谈。

在学生的眼里,妈妈是亲切的、和蔼的,就像他们自己的妈妈一样亲近。可在我的心目中妈妈并不是一个慈爱温情的妈妈。

妈妈年轻时,便离家只身在外求学,闯荡。后来参加革命,成为中直育英小学第一任教师,便全身心地投入教学工作之中,很少顾及家庭和孩子。因此,我感觉妈妈缺少家庭观念和母爱,并不是很疼爱自己的孩子,尤其是对妹妹和我。

我们从小似乎也没有家庭概念,在我们的心目中育英小学就是一个大家庭。就像育英校歌里唱的一样:“小小的叶儿哗啦啦,育英小学是我的家,学校里面真正好,唱歌跳舞笑哈哈……”。妈妈跟其他老师阿姨一样,每天忙忙碌碌地工作,无暇顾及自己的孩子。

妈妈曾和我爱人聊天时,说我出生时没有奶,也没有牛奶喝,从卫生院把我接回家,饿的哭了三天三夜。

当时育英有座办公楼,一层是学校行政和老师的办公室。二层是老师的住家,中间是一条走廊通道,两边都是十几平方米的单间房子,一家一间,人口多的住两间。楼里有公共厕所和洗漱间。赵慧五主任、刘志扬老师、杨淑贞老师(是我四年级的班主任)、高尔全老师、李淑艾老师、曹辅成校长、金阿姨家等都住在二层。

我晚上的哭声吵得楼里的其他老师休息不好。

王玉芳老师见到妈妈提出了“抗议”:“老朱,求求你行行好,能不能夜里别叫你儿子哭!”。

我母亲无可奈何摇着头,“我也不想叫他哭,也没法儿,没奶呀!”

到了第四天,我不哭了,因为饿得哭不动了。

我听了爱人讲的这件事,奇怪问道:“我怎么没听母亲提起过。”

“你妈不跟你说,是怕你记恨她”爱人说道。

在我记忆中,我从没受到妈妈的爱抚和搂抱。所以我一直认为妈妈不是一个慈爱的妈妈。我从小就感到“皮肤饥渴”,缺少亲情的爱抚和滋润。我从没在妈妈面前撒过娇,从没想过,也不敢。

那时的人们都非常敬业,育英老师的子女大部分很小就被送进了幼儿园。我也一样,一岁多就被妈妈送进了幼儿园。幼儿园的生活在我的记忆早已变得模糊不清了,没有留下任何清晰的印象。

再大一点,便无人管了。妈妈每天忙着上课教书,任由我和妹妹与一群同龄的育英子弟,在校园里野跑疯玩。到点儿去食堂吃饭,天黑了就回家睡觉。

我从小因营养不良,缺钙,体弱多病,身体发育得也晚。脑袋长得又大又圆,四肢瘦弱,重心不稳,走路老摔跟头。校园里孩子给我起了一个外号叫“大西瓜”、“西瓜毛”。妹妹比我小一岁,她会唱歌了,我才会说话(1983年,去内蒙古附属医院口腔科检查,发现我舌系带非常短,舌头伸不出来,做了一个小手术。大夫说这就是说话晚的原因)她会跑了,我才会走路。走路时,脚呈内八字。

一次妈妈带着学生、我和妹妹去北京动物园游玩。

妹妹看到黑熊时,惊奇地大声地嚷道:“妈妈,你快看,狗熊走路的样子跟我哥哥一样!”

妈妈和学生及周围的游客,都转身看着我哈哈大笑,我羞得头也不敢抬。

同龄的男孩子嫌我又笨又傻,不跟我玩。我只好每天颠颠地跟在妹妹那帮小丫头屁股后面,帮她们拉皮筋、捡沙包,抓羊拐、踢毛毽、跳方格……,跟女孩子一起玩,为此,常常受到院里男孩子的讥笑。

妈妈带着学生和我们三个孩子,在北海公园。

严厉的妈妈

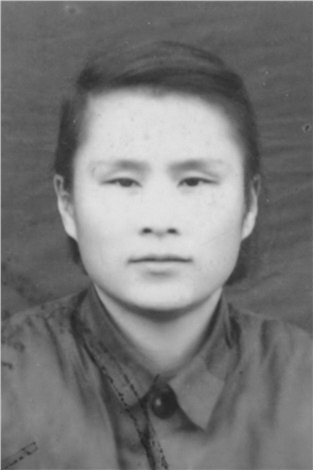

妈妈年轻时长得很秀气,尤其那双凹陷的眼睛。一旦生气发怒,那眼神变得严肃而犀利,令人生畏。

在学生的眼里,妈妈是一个亲切和蔼的老师。在我的眼里,妈妈是一个严厉的妈妈。尤其在学习上对我们子女要求很严。

我从小学一年级就开始住校。按妈妈说法:一是工作忙,男孩子淘气,顾不上管我;一是让我从小就过一种集体生活,锻炼培养独立学习、独立生活的能力,培养集体主义精神。虽然,家近在咫尺,我每周只有在周末回一次家。而且还在教工食堂吃饭。

周日晚上,学校大礼堂经常放电影,我因住校,必须在8点前返回宿舍。遇到好电影,我便偷偷看完,再溜回宿舍。曾被值夜班的阿姨堵住过几次。把我送回家,妈妈罚我站着,不准睡觉。

妈妈是语文老师,可我从小就不喜欢语文,最不爱看书。

妈妈从图书馆,给我借了一本苏联小说《铁木尔和他的伙伴》叫我看,看10页,才准许我出去玩。我飞快地翻看了10页。

妈妈一看表,才用了两分钟,“我看书,也没你这么快,不行从头再看一遍”,又逼着我看了一遍,才放我出去。就是这样,我的语文成绩总是3分。妈妈每每看到我语文的成绩和作文时,感慨地说:“你看看人家百鸣(我家邻居李淑艾老师的女儿),才比你们小几岁,能看那么厚的书,写出的作文,那真叫漂亮。你也跟着学学!”

我最喜欢假期,每天除去做作业,便可以无拘无束地玩耍。我最害怕的就是妈妈检查我的假期作业。

一天早晨,妈妈真的来检查我作业,当她看了我写的当天日记后,对跟在她身后,暑期不能回家的学生说:“来,你们过来,听听我儿子写的日记,”学生马上都围了上来。

“数一数他在日记里用了多少个‘了’”。

妈妈说完念道:“‘今天早上七点钟,我起了床’”

学生数道:“一个”

“穿好了衣服,洗了脸,刷了牙。’”

学生数道:“两个——三个——四个……”

“然后,我和妹妹到食堂去吃了早饭,吃了一个馒头,喝了一碗玉米面稀粥,还吃了一碟咸菜。然后,到办公室开始做作业了,先做算术题,做完了,接着做语文题……’”

妈妈念完,问道:“一共用了多少‘了’?”

几个男学生嘻嘻哈哈笑着,看着低着头,羞红了脸的我,说道:“13个”。

“你自己说说,你写的那叫日记吗?记了一篇流水帐!”

学生又哈哈地笑开了。

妈妈从本上撕下这页日记,严肃说道:“重写一篇,写不好不准出去玩!待会儿,我再检查。”

我羞涩地趴在办公桌上,开始重新写日记。

在追悼会上,一个妈妈的学生握住我的手,说起当年的事“我现在还清楚地记得朱老师当着我们的面,念你写的日记……”。

最让妈妈没有想到是:小时候最不爱看书,最不喜欢语文和写日记的调皮捣蛋的我,长大后竟然成为了一名语文老师。

假期的一天,我和几个育英子弟,用石块打果园外面几颗杏树的杏子吃。被果园工人发现了,告诉了妈妈。妈妈把我提留到教务处训斥。

“长在果园外面的树又不归他管,杏是自己掉到地上的,我们才捡起吃的。”我争辩着,不肯认错。

妈妈越说越生气,拉住我的胳膊,抓起桌子上一把木尺,朝我屁股打来,我一边躲闪,一边大喊:“打人是犯法的!”

教务处的老师一听,哄的一声都笑了。

妈妈也乐了,“好呀,你还知道‘犯法’!”但手里高高举起的尺子慢慢放了下来,没有落在我的屁股上。

妈妈对学生如何我不知道,但对我们孩子要求是严厉的。尤其在道德品质和学习上,非常严格,不能越雷池一步。

妈妈和我们一群育英的孩子,在学校动物园。

艰辛的妈妈

一年春节,我去看望舅舅。舅舅对我说:“抽空到北京看看你妈,你们小时候,你妈一个人带你们三个孩子,不容易呀!”舅舅说的对。

1957年,父亲因有右派言论,被发配到内蒙古“支边”。从此,我们三个幼小的孩子,一直跟妈妈生活在北京育英小学。是妈妈一手把我们拉扯大。从小学到中学,直到1965年秋天离开北京。

有一次,我跟妈妈去财务科领工资,学校扣除我们三个孩子的学费及我的住校食宿费用,再扣除妈妈她们三人的伙食费,会计拿出妈妈的工资袋,只倒出一个五分钱的钢镚儿。我看到非常心酸。妈妈还笑着说:“就一个‘大子儿’!”

小时候,几乎天天吃大白菜,我最讨厌吃白菜帮子。

一天中午,食堂又吃白菜,我把菜帮子剩在了碗里,就走了。妹妹追了出去,喊我:“妈妈叫你回去呢”,我又返回食堂,妈妈叫我把剩在碗里的菜帮子吃了,我一看就恶心,趴在长凳子上耍赖,假装肚子疼。“肚子痛也得吃,不许浪费!”在妈妈强迫命令下,我闭着眼睛把菜帮子,吞到嘴里,跑到外面,吐到水池里跑了。

一天,妈妈带着我和妹妹去万寿路的百货商店买东西。路旁是四季青公社的一片片的翠绿的玉米地,玉米秆比大人还高。那时正是困难时期,人们都吃不饱。走着走着,看见一个小伙子在玉米地里,偷偷掰玉米棒子。妈妈发现后,上去揪住小伙子的衣袖,厉声说道:“你怎么偷公社的玉米?走,跟我去派出所!”那小伙子猛地挣脱了妈妈的手,拔腿就跑,妈妈扔下手里的提包,紧追不舍,跑了一段,那小伙子跑远了,没了踪影。

妈妈折了回来,我和妹妹吓傻了,呆呆地站玉米地旁。我从地上捡起妈妈的提包,瞪着惊恐的眼睛看着气喘吁吁的妈妈。

“再饿,也不能偷人民公社农民种的玉米!”妈妈生气地告诉我们。妈妈的言行让我们幼小的心灵,明白了一个做人的基本道理。

学校有一个洗衣房,一到三年级的住宿生,衣服全由学校洗。从小学四年级,妈妈就教会了我洗衣服,缝被子,补补丁、补袜子。我虽是男孩子,但心细手巧,针线活儿比女孩子都做得好,经常受到妈妈的夸奖。

从上小学时,妈妈就领着我和妹妹打扫家里的卫生,每周大扫除一次。张凤琴老师的孩子不会打扫家,妈妈还叫我去她家帮忙,教她的孩子如何打扫卫生。

所以我从小就爱劳动。这也是母亲常夸我的优点。四年级,我还当过班里的劳动委员。

那时,人们家里孩子多,生活又困难。家里的孩子一般老大穿小的衣服,老二接着穿,然后是老三……直到不能穿了为止。所以我老穿旧衣服或是带补丁的衣服。只有过年才有新衣服穿。

一天,妈妈给我送来一件姐姐的旧“棉猴”。班里的同学起哄:“呕,穿你姐姐的棉猴了。”

“在家你们不穿哥哥姐姐的旧衣服?”妈妈反唇相讥。

勤俭、爱干净,是我从小到大一直保持的良好习惯。

妈妈和我们三个孩子在学校门口的影壁前

民主的妈妈

妈妈对我们子女的教育,不如对学生那么耐心细致。因为是自己的孩子,方法有时简单粗暴,尤其是对妹妹和我。据说,妈妈为此还受到赵慧五主任的批评。

一天晚上,我们三个孩子躺在床上,正准备睡觉。

妈妈靠着床栏杆,盖着被子,对我们说:“今晚儿,咱们开个家庭会,妈妈以前因为工作忙,对你们管教不够,缺乏耐心,态度急躁,尤其是对丁戈和沙沙,有时方式也比较简单粗暴。妈妈当面向你们做个检讨!”

我感到非常诧异。妈妈向我们做检讨?我真有些不敢相信!

“你们有什么意见,认为妈妈做的不对的地方,当面提出来,别怕,妈妈一定接受!”妈妈接着说道。

妈妈说完,我们沉默好一阵儿,没说话。父母管教、打骂孩子,好像是天经地义的事,那也是为了孩子好。万万没想到妈妈能向孩子认错。所以,我们半天没有反应。

妹妹先开口了,诉说了自己所受的冤枉和委屈,说到伤心之处哭了。

我卷缩在被窝里,蒙住头,偷偷流着眼泪。我是被妈妈诚恳的态度所感动流泪,同时也为平时很少受到妈妈的关爱伤心流泪,也为曾受到妈妈的严厉责骂而伤心流泪。

我住校,平时不在家。偶尔在家时,我一见妈妈眼神或脸色不对,便伺机溜出,逃之夭夭。有时,干了坏事或犯了错误,我就干脆不回家,躲在外面,等妈妈消了气,再悄悄溜回家。所以我平时挨妈妈的打骂比较少。

妈妈问我有什么意见?我想说缺少母爱,但一个男孩子又说不出口,我小声说:“没有”,背过脸,眼泪又流了下来。

我从小喜欢打乒乓球,还曾是校队成员。有时,妈妈在假期也和我们一起打球。我跟妈妈对阵时,就一板一板地猛扣,打得妈妈连连后退,可能是发泄内心的对妈妈的一种不满和怨气。站在一旁观战的学生顾全福笑着对妈妈说:“朱老师,我感觉沙沙,在借机向你报仇呢!”

妈妈并不生气,见打不过我,便放下球拍,笑道:“这个坏小子!”

妈妈和赵主任

“朱凡诺娃”

学校里和妈妈要好的女老师常亲切称妈妈为“朱凡婼娃”。

上世纪五十年代,中苏关系良好。老师给妈妈起了一个苏联昵称。妈妈长得还真的有点像苏联人,尤其那双凹陷的眼睛。妈妈性格也有些像苏联人,乐观开朗,待人热情大方,人缘好。尤其是妈妈的爽朗笑声十分有感染力。

我从没见过,也从没听说妈妈跟任何老师和同事红过脸,吵过架,对学生发过脾气。

我们家有一辆“永久”牌的26型脚踏车。可谓全校名副其实的公用车,育英的大部分子弟,都是用我们家这辆车学会骑车的。谁想借,只要跟妈妈打个招呼,“老朱,我用用你的车。”就骑走了。甚至,跟我们孩子说一声,便骑走了。

一年的春节,学校发给柳润芳老师和妈妈一张人民大会堂春节联欢晚会的门票。柳阿姨和高叔叔带着曼莉、高沙沙,妈妈带着我和妹妹去人民大会堂参加了晚会。

那天,毛主席也去了,在一个礼堂里看京剧,我只看见一个背影。我跑到大厅里玩游戏。有套圈、猜谜、摸鼻子、吹蜡烛等各种有奖游戏。中了奖发一张奖券。

我排队摸鼻子。工作人员用一块黑布蒙住我的眼睛,我伸出手臂,小心翼翼朝前走去,正好摸着木偶的大鼻子。旁边的阿姨发给了我一张奖券。可以到领奖台领糖果和玩具。

我正兴高采烈地琢磨领什么东西好,妈妈发现了。把我叫到一边,对我说:“把你这张奖券给高沙沙吧!”

我忙把手背到身后,“不!我还要领好东西呢。”

这时,我看见高沙沙正坐在领奖台上耍赖,哭着要一把木制的玩具刀,高叔叔站在一边手里拿着两张奖券,跟工作人员商量,工作人员告诉他:“要三张奖券,还差一张奖券”。

妈妈蹲下,拉着我手说:“高沙沙小,你大应该让给他。听话,把奖券给妈妈。”我犹豫了一会儿,不情愿地递给了妈妈。

妹妹和李老师曾给我讲述了这样一件事:1959年为庆祝新中国成立十周年,学校领导按上面提出“诗画满墙”的号召,要求李默老师(我六年级的班主任)为学校的国庆墙报专栏画几幅画。李老师根据某本杂志临摹了几幅,经领导审阅后,粘贴在职工食堂墙壁的宣传栏上。其中一幅画中的女青年穿的肚兜上有一个半圆形的向日葵图案,有人看后认为是国民党的青天白日徽。便向学校领导做了举报。当时,正是以“阶级斗争”为纲的年代,这自然是一起严重的政治事件。学校领导找李老师谈话,李老师说是根据一本杂志画的,但没有找到那本杂志,没有证据证明。学校认为李老师有政治问题,一直追究不放。之后,派人外调,又查出“隐瞒家庭成分”等问题,为此,李老师受到党内处分,背负了“莫须有”的罪名。

妈妈假期到呼市探亲时,在《中国青年》杂志上看到了原画,立即将杂志寄给学校领导,为李老师的冤案澄清了一个事实。事后,李老师知道后,非常感激妈妈。

在那个“极左”的年代,可能因为一次无意的言行,便遭人诬陷,上纲上线,会影响一个人的政治前途和命运,甚至毁了你的一生。

王梦心老师、妈妈和 孔老师。

李淑艾老师、妈妈和王舒庭老师。

潘老师、王玉芳老师、高老师、赵主任、妈妈、李校长。

妈妈和学生在学校的攀登架上。

妈妈与学生在学校门口的影壁前合影。

我只认识其中的一个学生,最后一排左边第一个叫顾全福,跟我很好,知道我喜欢打乒乓球,特意送给我一套《第26届世乒赛》邮票。

学生的“妈妈”

遗体告别仪式上,除了我们亲属、妈妈的单位领导外,大都是妈妈在育英时教过的学生。都已年过花甲,有的已白发苍苍。

妈妈一生教过多少学生,我说不清。

在育英时,我发现妈妈的学生都不怕妈妈,学生平时跟妈妈说话都很随便,而且都很喜欢和妈妈亲近,愿意跟妈妈在一起聊天谈心,有时还一起唱歌、游戏。有的学生还亲密地挽住妈妈的手臂,妈妈就像他们的一个知心朋友。

这很让我羡慕、嫉妒,因为我从没有与妈妈这样亲近过。这种亲密的行为,对于我从没想过,更别说这样做了。

周日或假期,常有学生因父母在国外工作,或有重要工作不能接他们回家。妈妈就把他们领回家,跟我们一起玩耍,一起在食堂吃饭。

那时国家还处于困难时期,糖果、点心这些好吃的食物都是定量供应,凭户口本和粮票购买。妈妈买回糖果、点心后,算上自己、学生和我们三个孩子,一人一份。一般是妈妈那份儿最少,学生和我们孩子一般多。我扒住桌沿,瞪大眼睛仔细看着妈妈划分,分好后,连忙抓起自己那份儿,揣进口袋里,慢慢细细地品尝。

在妈妈的眼里学生就是自己的孩子,在我看来这些大哥哥大姐姐,就是我们家庭的临时成员。对此,我早已习以为常。

一年的暑假,一群学生来看妈妈,妈妈非常高兴。

其中一个学生对妈妈说:“朱老师,你曾经答应要为我们亲手做饭吃,我们今天来就是要尝尝你做的烙饼。”

“没问题,我现在就动手给你们做!”

平常一天三顿饭,我们都是在食堂吃。妈妈很少做饭,但妈妈做的饭比食堂的饭香多了。

妈妈拿出存的半袋面和一瓶鸭油(煮鸭子时,从鸭汤里撇出的油),又跟一位老师借了一个蜂窝炉子,在一楼的小锅炉房里,动手和面、揉面,将面团擀开,里面抹上一层鸭油,再撒上细细的盐末,卷起来,切成若干段,擀成饼。两面抹上油,放到锅里烙。学生围在妈妈身边,刚出锅的鸭油饼焦黄酥脆,让人垂涎欲滴。烙好一张,学生吃一张,边吃边砸磨嘴,吃得津津有味。七八个学生每人吃了两张,我和妹妹才吃了一张。

做完饭后,妈妈叫我把剩下的半罐头瓶鸭油,送回家。我在楼道里打开瓶盖,偷偷用勺子挖两勺鸭油吃了,滑滑腻腻的,真香。

没想下午,我正在院里玩,肚子发胀,紧跑慢跑,刚跑进厕所,没憋住……。我跳进厕所的水池中冲洗干净,穿着湿短裤,跑回家换了条裤子,怕再拉,我在裤腰别几张手纸,又跑出来玩。正巧被妈妈看见,问道:“着凉拉肚子了吧?”我“嗯”一声就跑了。

妈妈对学生如何,她与学生的亲密关系,无需我们子女来评说,自有学生的评价。从参加遗体告别的学生人数、从学生送的挽联、打给我们子女的电话和发来的短信中,从学生在博客发表的悼念文章即可看出妈妈和学生的深厚师生感情。

我感觉妈妈不仅是我们的母亲,也是学生心目中的“妈妈”。

一次妈妈去内蒙古中蒙医院看病,吕连医生是妈妈的学生。他开好处方,对妈妈说:“朱老师,您身体这么好,活一百岁没问题。”

“不,我要活到一百二十岁!”妈妈那自信乐观的人生态度,把旁边的大夫和患者都逗乐了。

我和妹妹在电话里也常说,妈妈的身体这么好,准能活到90多岁。可没想到,妈妈却突然走了。

妈妈是一位普通的人民教师,就像她的名字一样,平凡地走完了她教书育人的一生。

我想在遥远的天国,最让她难以割舍的,会是那校园里琅琅的读书声和那一张张纯真可爱的笑脸。

我觉得让妈妈感到欣慰的是我和妹妹继承了她所钟爱的教育事业,并跟她一样成为了一名语文教师。

我喜欢下雪,喜欢梨花。轻柔的雪花,洁白的“梨花”啊,请替我们再送妈妈最后一程,愿她……

妹妹和我在“海撒”的客轮上。

2011年4月1日 我在网上的纪念馆对妈妈说:

妈,老话说“叶落归根”,按着您生前的意愿,在2011年开春3月19日,妹妹与我和小豆从北京赴天津。翌日清晨,乘坐天津民政部门的大巴赶到塘沽,然后登上客轮,把您的骨灰撒进了渤海湾。

妈,天津是您的出生地,是您的老家儿。妹妹在《海撒纪实》中说:“带你回家了,你可以和姥姥、大姨、三舅见面了……”

是的在那里,有亲人的陪伴您不会感到寂寞的:在那里,潮起潮落,海浪将陪伴着您到海河、到天津,听听时代变迁的脚步,看看家乡的巨大变化……

十年了,妈妈您在那边可安好?

妹妹在天津的瓷房子博物馆

小豆在天津瓷房子博物馆

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222