张露萍是乡村教师余泽安的女儿

“1937年冬天,张露萍到延安学习,我到北门车站给她送行。1939年11月,她被派回重庆南方局工作。1940年10月,她返蓉探亲,第二天就要回重庆,我获悉消息,连夜去她大姐家找到了她,当晚我和她共眠一床,彻夜交谈。第二天天色未明,我送她至长途汽车站。谁知她一到重庆即被国民党特务逮捕,就此成了永诀!日后得知张露萍在息烽快活岭壮烈牺牲的消息,心如刀绞,泪似泉涌,和张露萍一起度过的学生时代成了我最珍贵的回忆。今天我将这些回忆写成文字,于我个人一无所求,只望它能告诉世人一些历史的真相,以期维护历史的本来面目,我以为这是我应尽的责任。”

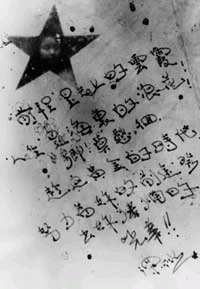

袁老师的文章深深打动了我的心,我虽是个局外人,却不由自主将感情投了进去,总觉得冥冥之中有一双美丽的眼睛在凝视着我。我决心与袁老师一起去做这桩事。在将稿子投出去以前,为了慎重起见,我又向袁老师提出一个疑点:既然张露萍的父亲是余泽安,母亲是曹天荣,为什么她在延安写自传要说父亲是余安民,母亲是北大学生黎丽华呢?我的思绪张开了想象的翅膀:张露萍的自传的背后一定隐藏着曲折动人的故事,也许,它将永远成为一个解不开的谜了。我对着冥冥之中那双美丽的眼睛暗暗地间:你愿意告诉我吗?是什么阻碍着你没有将这段隐情公布于众呢?是感情上的还是理智上的障碍?是主观的还是客观的因素?你的身世你的品格你的行为及你所处的那个环境对于现在的年轻人来说愈来愈神秘了!

我将袁老师的文章寄给了某家刊物,退稿了。又寄给一家报纸,退稿了。又寄给一份内部刊物,还是退稿了。那些小小的铅印的退稿信上没有说明理由,忧愁笼罩我的心头。

隔了几个月,袁老师告诉我,他们已写出了《关于张露萍烈士家史问题的报告》;又隔了几个月,袁老师来说,他们上书了《关于请求纠正在张露萍家史问题上的错误的报告》;又隔了几个月,他们又上书了《关于请求纠正在张露萍家史问题上的错误的第三次报告》。真可以用锲而不舍来形容这些上书人。这些普通的市民,普通的党员,普通的干部,为着一个早已去世的女于的家世问题花费了几多精力。说实在,张露萍烈士究竟出身什么家庭于他们来说无关紧要,他们为什么要这样做呢,又是什么力量驱动他们一遍一遍地上书呢?我想,那是一种良知,一种普通人正直的良知,烈士的出身不仅仅是烈士个人的事,正因为烈士是要载入史册的,故而烈士的一切便和史料工作的真伪性乃至党性密切相关了。

一日,袁老师来电话,声音十分兴奋,她说:“中共中央党史研究室革命烈士传编委会撰写的《张露萍烈士传》,如实反映了张露萍家史的真实情况,恢复了历史的本来面目,澄清了原先的错误。”我也是一阵激动,掐指一算,从袁老师头一次告诉我张露萍烈士家世之争起,至今已有四年多了。岁月如流水般潺潺地淌过,现在,张露萍烈士的业绩正为广大人民传颂;烈士遭受苦难的息烽集中青牢房正在供后人凭吊;烈士牺牲的快活岭山坡,苍松翠柏围绕着烈士的灵柩;烈士的家乡,崇庆县人民自动集资兴建的烈士塑像,庄严地竖立在崇庆公园中央,让子孙后代永远记住张露萍是崇庆人民的英雄女儿。沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春,任何违背历史、违背客观事实的东西,总归是不能长久的。

我写下这篇文章,也许人们会从这场关于张露萍身世的争论中得到某种启发吧?我静静地注视着冥冥之中的那双美丽的眼睛,也许,在你年轻而灿烂的一生中,还有许多秘密正待后人去发掘吧?

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222