致敬榜样教师 | 永远的榜样教师连树声先生

北京一零一中 3月20日

致谢王冬老师提供资料

本文整理自以下内容

《永远的老师连树声》

(原载于2014年1月15日《中国教师报》,作者:贾培信)

《连树声老师88岁寿辰》

(2015年,作者:郭明泰)

《连树声老师八秩有五寿诞纪念册》

(2012年,作者:刘克崮、曹连明、袁怀雨、李明哲)

编辑:赵诚竹

“一个人遇到好老师是人生的幸运,一个学校拥有好老师是学校的光荣,一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。”

昨天,我校著名特级教师连树声老师离开了我们,享年93岁。痛失良师,久久缅怀。人世师表,风范长存!

连树声老师简介

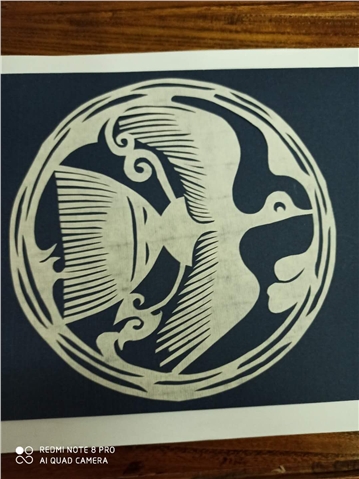

连树声(1927-2020),1927年3月生,河北保定人,中共党员。民间文艺学家,著名翻译家、民俗学家。1951年北京师范大学中文系毕业,历任北京一零一中、立新学校高中语文教师,中学高级教师,北京市首批特级教师。1988年退休。曾任北京市海淀区政协一、二届副主席,北京市政协六、七届委员,中国民间文艺家协会四届理事,中国民俗学会一、二、三届理事,四、五届荣誉理事,全国文联第四次全国代表大会代表。曾任中国当代艺术协会主席,中国诗书画出版社社长,中国文化艺术家协会理事,中国报纸副刊研究会传统文化研究员,中国工艺美术家协会会员。

连树声老师曾任北京一零一中高中语文教师。任教期间,连老师凭借过硬的学术素养、崇高的师德、无言的大爱,受到学生的广泛爱戴。

66届校友刘克崮评价连树声老师:“以大德处世、以大爱育人、以大才立身、以大成辅国”。

如今,连老师的学生很多已经满头银发。连老师已驾鹤西去,但他对学生的启蒙、教诲和影响永远地留在了这些学生心中。

我们整理了连老师几位学生的文章,缅怀连树声老师。

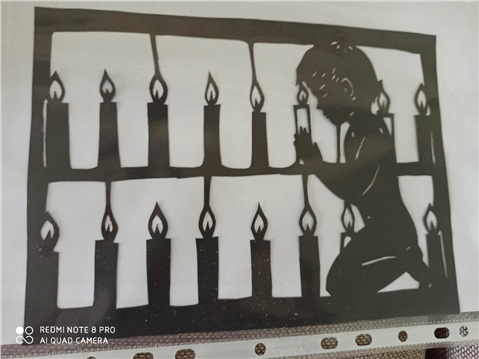

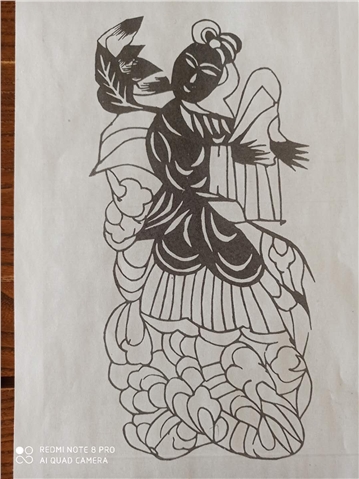

一位满头银发的长者,侧着身子,聚精会神地用犀牛角刮痧板为学生治病。那双凸显着青筋的手从学生的头往脖子一下一下不停地梳理着。 学生头发稀疏,显然年龄不小了,却规规矩矩地坐在老师的膝前。 老师刮痧的神情是那样的专注,手法是那样的轻柔。 学生不语,眼圈却红了。 茶几上菊花正开。茶杯旁放着一本书,一本画册。 书,精装本,有词典那么厚,封皮上端端正正印着“连树声译”。它是作为礼物特意带来送给学生的。 画册,全是剧照,里面全是学生演出的剧照,扉页上写着这样一句话:“这是学生毕业后的一份答卷,恭请老师批阅。” 老师轻柔地刮痧,说:“出痧了,出痧了!感到热了吗?” 学生深深地点了点头,就在这一瞬间,他的眼里滚动出泪花。 |

这是连树声老师的学生、导演孙宗潞写在博客中的文字,他用电影分镜头的形式记下1995年的一个冬日,连老师顶着凛冽寒风,骑自行车到家为他刮痧治病的故事。

在这篇博客的后记中,孙宗潞动情地写道:“这不是戏剧的场面,也不是影视中的镜头,而是我生活中的真实记录。我将永远记住这虽然短暂却很温馨的瞬间。”

1957年

连老师(第二排左一)和他的优秀班集体57届(一)班

其实,何止是孙宗潞,连老师的每个学生都不曾忘记他。连老师是我们1959届高三(四)班的班主任,兼任语文老师。他是个文雅沉稳的人,平日衣着朴素,在一副极普通的眼镜片后面是一双深邃、睿智、和善的眼睛。

“师生间、同学间,要有兄弟姐妹般的感情”

连老师待人总是那样平和,即使我们在学校犯了错误,他也从不找家长,而是在谈心中解决。他常说:“每个人都有所长,不能以自己的尺度要求人。”正是他这样独到的心态认知,在我们班里常常会产生意想不到的效果。

80年代,连老师在中央电视台教育频道播讲文言文教学

曾经有两位同学因为一些误会,见面连话都不说了。但在班会上他们却能坦诚交心,最后还抱头痛哭。连老师也流着泪说:“师生之间、同学之间,要有兄弟姐妹般的感情。我检讨,我对同学的一些事情关心不够。”至今回想,都令我动容。

生活上、学习上,他是学生的榜样

生活上,连老师给予我们无限的爱与温暖。学习上,连老师以身作则,让我们感悟到了榜样的作用,拥有了不一样的学习体验。

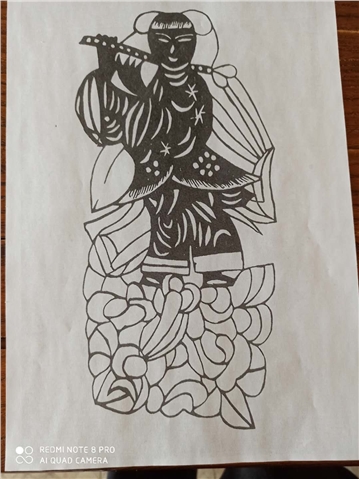

61届高三(三)班女生与连老师(第一排右一)合影

为了增加授课内容的深度和广度,教学之余,他还进行文学、民俗、翻译、艺术、书法、篆刻等领域的研究。他的现在已是满头银发的学生们忆起当年,说:“那时,我们只感到听连老师的课真好,现在才明白好的真正原因:连老师是用专家教授的学识,深入浅出、通俗易懂地给我们中学生上课,批中学生的作业,改中学生的作文。”

连老师有一条重要的批改作文的经验:自己写作。连老师写文章有自己的体会,所以批改我们的作文也能恰到好处。综合分析全班的作文,或是于细微处、或是高屋建瓴,都给了大家以启迪。他的讲解,是在任何作文书上都找不到的作文解析。

记得上中学时,学校宿舍是一排平房,中间半间屋就是连老师的办公室。每到夜晚,忙碌一天的连老师在灯下批改作业、备课和翻译。小屋的灯光伴着连老师送走满天的星斗,迎来东方的霞光。

优秀的启蒙老师,影响着学生一生

转瞬半个世纪过去了,当年对未来充满幻想的我们,如今已经在不同的岗位上实现了人生的理想。我们在自己成长的历程中曾受过很多人、很多事的影响,但连老师对我们的影响始终是最大的。

2012年祝贺连老师85寿辰

已成为中国古文学研究专家的张燕瑾,回忆当年的经历时说:“听连老师的课如沐春风。我之所以走上文学研究的道路,就是由于连树声老师的引导。”

连树声老师(左一)

在每个人成长的道路上,弥足珍贵的是遇到了引导人生的老师。无论是走上文学研究之路的张燕瑾,还是受到毛主席称赞的、研究隋唐历史的专家胡戟,他们之所以有能力、有勇气选择自己要走的道路,并为之无悔付出,都是因为连老师。

正如胡戟说的:“从1958年至今,在55年里能不断得到这样德才兼备的连老师的教诲,是我此生的幸运。”

2015年,连老师祝寿会上的连树声(左)和文方(右)

连老师是一个普通人,但他对我们来说是一个有着特殊意义的人,因为是他的善良厚爱、睿智博学、永远进取的精神魅力,让我们成为今日最好、最真的自己。

学生说:他是我们心中的灯塔

很多连老师当年的学生,如今也已经满头银发。在他们心中,连老师是他们一生难忘的师长,是他们心中永远铭记的启蒙者。

57届高三(一)班 袁怀雨

在高中时,人民音乐家施光南是我的同桌。除了语文外,他其余的功课成绩不是很好。光南心情一直非常郁闷,甚至有退学的想法。

高三开始,连老师担任我们的班主任。由于光南的作文行文流畅、构思巧妙,连老师几次把光南的作文当作范文在语文课上大加赞扬。对于光南其余功课的不足,他还安排了同学进行帮助。光南的情绪大为好转,不但对音乐更加投入,别的功课也大有提高。

人民音乐家施光南曾是连树声老师的学生

毕业前夕,光南想学音乐的想法遭到家里的极力反对,但连老师却坚决支持光南选择自己喜爱的事业。在连老师的鼓励下,施光南考上了天津音乐学院(附中),从此走上了音乐创作之路。连老师的因人施教的方法、教育家独特的眼光、对光南的呵护和支持,是造就这位音乐家的重要因素之一。

成名多年后,施光南依然对连老师当年的教诲念念不忘,他曾经说:“我在中学时的作文能多次受到连老师的表扬,是我年轻时最值得记忆的一件事情。我的信心得到极大的提高,是我后来创作的巨大动力。”

63届高三(三)班 李明哲

我1957年进入北京一零一中初一学习,其后6年在校学习一直顺利。高中毕业后,考入中国科学技术大学无线电系学习。

不过,在入校三个月后,我仍然不能适应大学的学习,遂写信给连老师。一是向老师汇报大学生活,二是求教大学的学习方法,三是提前向老师祝贺新年,尽师生之谊。

信发出数日之后,我喜出望外地接到一封厚厚的回信,满满3页彩印宣纸,行书如此,真真是一件隽秀的书法作品!

1964年,连老师写给李明哲的信

连老师在信中教导我:“…… 所谓独立思考,恐怕也就是指的能独立钻研,掌握系统,掌握重点,了解其内在联系。对难点能独立思考、研究,找参考文献,把它解决。思考,主要指的是理解。怎样理解呢?恐怕不外乎根据己知解未知,找出其内在的联系……”

我不是爱好收藏的人,但是连老师50多年前写给我的信我一直珍藏着。因为,它改变了我的一生。“独立思考”是我的座佑铭,用它读书、用它治学,更用它做人。我会继续收藏下去,因为它是我的修身立命之本。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222