怀念恩师董治安教授(林祥征)

作者:林祥征

来源:《泰山学院报》

五月三十日,友人国浩来电,告知董先生已于五月二十七日在济南辞世。享年79岁。齐鲁上空这颗文曲星的陨落,让我国失掉一个德艺双馨的学者,也让我们失掉一位可亲可敬的老师。记得在一次《诗经》会的晚饭后散步时,安徽师大的蒋立甫教授笑着对我说,董先生比你大几岁,可看来比你年轻。正是这位“看来比我年轻”而壮志未酬的人先我而去,怎不让人叹惜与悲伤呢?

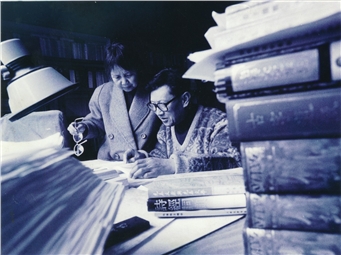

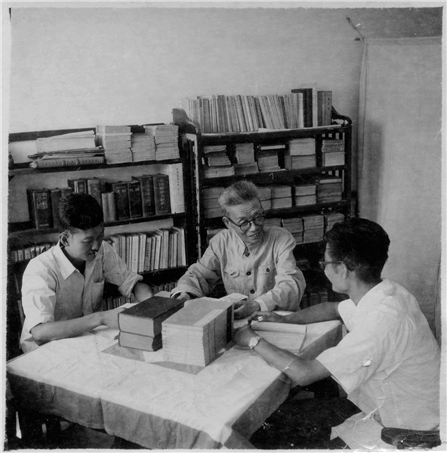

佛家讲缘,我和董先生也算有缘,1961年的下半年,高亨先生在毛主席给他的一封“你的书我很爱读”的信的鼓舞下,一下招收五位研究生(樊运宽、主传文,殷呈祥、李捷之),我有幸成为其中的一员。开学不久,高先生叫我们每个人翻译和讲解《韩非子》中的文章,我的成绩较差,由此成为董先生(当时他是高先生的助手)的帮扶对象,聆听董先生教诲的机会就较多。1963年,我因头痛病无法继续学业而退学,高先生曾写信给予宽慰,而董先生则要我读点《庄子》以减轻心理压力。1993年,中国诗经学会成立,作为泰安师专的一名古典文学的教师,能够成为学会理事,有着赵沛霖研究员和董先生(中国诗经学会副会长)的赏爱和提携之力。1995年,董先生惠赠《先秦文献与先秦文学》一书,该书与《两汉文献与两汉文学》一起成为我案头的必备书,是董先生治学态度、学术成就和治学方法的集中体现,例如,书中《从〈左传〉、〈国语〉看‘诗三百’在春秋时期的流传》一文,用许多文献资料并列表论证:“把‘三千’到‘《诗》三百’归于孔子在春秋晚期的一次删定,实不足为信”“《诗》三百应为经过多次整理编订而成”这个结论已为当代学者所接受。他的研究告诉我们,聪明人偏要下笨功夫,只有把文献学的基础打好,才能建筑起文学研究的高楼大厦。2007年,我把两本《诗经》的小册子送给董先生指正,他回信说:

祥征同志:

先后收到你的两本著作——《诗经·审美价值的探寻》、《诗经评议》。很高兴。你力求用自己的眼睛去探寻《诗经》的美,给我留下鲜明的印象。

我生活大体还是老样子,三年前退休后,基本上不再上课,但其它事情还是不少,特别是两大项目(《中华大典·先秦两汉文学分典》、《两汉全书》正紧张收尾,总感到时间不够用。

身体还行,尚未发现什么大病,但精力总是不如过去了,这是没办法的事。

你的情况如何?念念,匆此,即祝新年快乐。

治安,2007年12月31日

这封信很珍贵,可以看出他对学生的关怀与指导,作为教育家,他自1981至1987年任山东大学中文系副主任、主任,为山大中文学科的建设与发展作出了应有的贡献。而作为博导的董先生一贯重视人才培养,言传身教,对培养的学生精心指导。他的博士生廖群、王洲明等已是博导,不少学生成为各领域的栋梁之才。我校文学与传媒学院的宁宇博士,就是董先生的再传弟子,她《诗经》研究在学界已有一定的影响。董先生还是一个尊师的典范,作为高亨先生的学术传人,他终生笃于师生情谊。与高亨先生合作出版《上古神话》等多部著作,而且自1986年起,将高亨先生《古字通假会典》的遗稿整理出版(10册,齐鲁书社 1998年版)成为文字学、音韵学研究领域的权威之作。可以想象,整理遗稿的10年花去董先生多少精力和心血。2011年,山东大学特授予他“育才功勋”的荣誉称号,乃实至名归。从信中我们还可看出他对学术的敬畏与尊重,为复兴中华文化他贡献出毕生的智慧与心力。《中华大典·先秦两汉文学分典》是《中华大典文学分典》六个分典之一;分类汇编有关先秦两汉作家作品的研究性文献,全书共800万字,取材广泛,涵盖了先秦至清末两千年间的文学研究资料,为研究者提供了方便。《两汉全书》共36册,1300万字,集两汉文献的大成,该书编辑自1996年至2009年历时13年之久,是董先生晚年付出心血最大的研究成果。2011年获首届山东省新闻出版奖,山东省社会科学研究重大科研奖。

董先生自1983年起,任教育部全国高等院校古籍整理研究工作委员会委员,1992年5月起,任国务院古籍整理出版规划小组(后改为“全国古籍整理出版规划领导小组”)成员,为弘扬中华文化和古籍整理工作做出了突出贡献。

19世纪末叶,英国诗人柯里(W·T·cory))在一首诗里写道:“死亡带走一切,但夜莺愉悦的歌声仍然留在大地上。”董先生一生淡泊名利,为人谦和,一生奉献于学术,出版著作10多部,发表论文80多篇,是我国著名的文史学者,他主编整理《两汉全书》等10多部古籍,成为我国有突出贡献的古典文献学专家。1983年,他创建山大古籍整理研究所,殚精竭虑,使该所成为硕士、博士学位授予点,并跻身全国同类学科的前列。1997年他曾任日本庆应大学(文学部)访问教授;2004年,他受聘为香港中文大学联合书院2003至2004年度的到访杰出学人,在海外有一定影响。

“勤劳一天,可得一天的安眠;勤劳一生,可得一生的安眠”董先生,安息吧!你所留下的宝贵文化遗产,后人将继承和发扬;你的学术和人格将永远留在中华大地上。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222