怀念我的导师、我的舅舅(郭东明)

怀念我的导师、我的舅舅

(依据“

郭东明

各位老师、师兄、师弟:大家好!我叫郭东明,在青岛出版社工作。我是

记得有一年春节,我领儿子来济南看舅舅、舅妈。他们的一双儿女都在国外,舅舅戏称,说我是目前山东境内唯一与他有血缘的人。儿子纠正说还有他,舅舅点头称是。我很惭愧,这个山东境内唯一有血缘的人对他老的孝敬太少太少。我在青岛工作二十年了,除了出差、开会,舅舅、舅妈因私到青岛一共两次,其中一次还是

26号晚上9点半,接到常诚兄电话,才知舅舅在医院抢救。我第一反应是震惊,震惊之余是不信。当时济青间末班车已经发车了,我只好自己连夜驱车往济南赶,一路上不时传来各种不好的消息,我还是怀揣着逢凶化吉的期望,不愿往最坏里想:我身边有抢救过来的病例,齐鲁医院是山东省医疗条件最好的医院,舅舅身体一直很健康……2月11号,我还在济南见到过舅舅和舅母,他格外高兴,前不久荣获了山东大学“育才功勋”称号,一向淡泊名利的他对此特别看重,把奖牌郑重地放在客厅里,舅母还专门向我展示,周围是学生们寄来的贺年卡;当时和舅舅、舅母约定等6月9号我儿子高考结束,第一时间带他来看望舅爷爷、舅奶奶,也就十来天了;上周我们还通过电话,舅舅不会走得这样急……路上我用了不到4小时的时间,凌晨1点10分就赶到了齐鲁医院,但眼前的一切让我惊呆了:我还是来晚了,舅舅零时59分已经停止了呼吸,表情虽然安详,但没有了我熟悉的笑容,再也没有了。刘心明老师、长清师弟、常诚兄守候在他的身边。这最后一次,我还是一个迟到者。

这些日子一有闲暇,或者独处,舅舅的身影老是在我脑中萦绕。

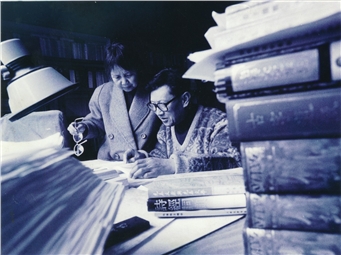

回想最多的场面是,九诠兄、晓宁师姐和我三人在老师家上讨论课。二十多年过去了,一切仿佛仍在昨日。当时我们每周有一节讨论课。选一个专题,老师先介绍基本知识、学术研究历史与现状、值得探讨的问题、基本参考书目,按此我们自己选择一个或几个问题去读书,下一次课我们三个人轮流,一个人主讲,另两个评议,最

舅舅是我的研究生导师,应当说是对我影响最大的人之一。

1984年我报考山大,一是因为当时只有17岁,母亲不放心让我独闯,把我送到舅舅身边,希望有个照应;二是初中时舅舅到江苏我的老家探望他的母亲、我的外婆的经历,让我对他、对学术的力量心生敬仰。尽管此前多次见过他老,真正有印象的第一次还是那次。当时我自认为象棋下得不错,得过学校里的冠军,后来在山大也得过84级新生象棋赛的冠军。舅舅来了,就以棋招待,好显摆显摆,但一连下了三盘怎么也赢不了随手下下的老舅,很不服气。舅舅事后记忆,说我老是抓耳朵。第二天当地一所师范学校慕名请他去给老师们做一场义务讲座,舅舅谦虚不想讲,校方再三请,其中还有两位约请者有点故交的意思,推不过只好去讲。我作为旁听者在现场,舅舅讲述的内容我记不清了,当时也听不太懂。那场面让我震惊,讲座气氛非常热烈。讲完后大家提问,一些问题相当犀利,舅舅一一解答,从容平和,现在回想起来场面有点像舌战群儒。事毕,舅舅悄悄叹曰:“此间藏龙卧虎,讲座不易。”那风采让我立马明白了输棋的原因,境界上差得太远。

大学四年我的确得到了舅舅、舅妈无微不至的关怀。不仅是口中寡淡时能吃到舅妈料理的那带着学者派与特有精致的美味佳肴,舅舅还不时给我列一些阅读书目,让我在学习上得到了许多额外的“小灶”。舅舅话不多,但几乎每一句都让我感到深中肯綮,极富指导意义。他对我说,大学四年很快,要安排好时间,有所计划,没有计划时间溜得很快。读书要精读与泛读相结合。没有足够的精读,一知半解,只能人云亦云,就像练拳不练功,读来读去形不成自己内在的核。没有一定量的泛读,则会囿于狭隘,缺乏识力。精读要选准方向,选好版本,带着问题和思考来读,要善于深挖。泛读更强调计划,循序渐进,一定时期有一个相对集中的关注点,太泛就空泛了。建议除了精读他圈定的古籍原文及古人注疏外,最好重点读读

在舅舅舅妈的呵护下,我没敢懈怠,我的大学过得很充实。4年后有幸以级部100多人前三名的成绩被推荐免试读研,我选择了舅舅作为自己的授业导师,更近的在他身边学习了三年。他那宽厚随和的为人,对师长前辈的敬重孝道,对学生晚辈的提携关爱,对事业的执着坚韧,对学术的严谨虔诚,对个人名利荣辱的淡泊对我影响很深。

亲切、善良的可掬笑容是舅舅标志性的表情,也传达了他与人为善的处世态度。在青岛他曾经让我主动联系一位在山大做过造反派、对包括他在内的许多人有过伤害、自己远远地遁迹到青岛的老师。他说,这么多年了,冤家宜解不宜结。

他对自己的业

他对学术的严谨、虔诚不仅在学术界留有美谈,而且深深影响着董门一派的学风。他常用

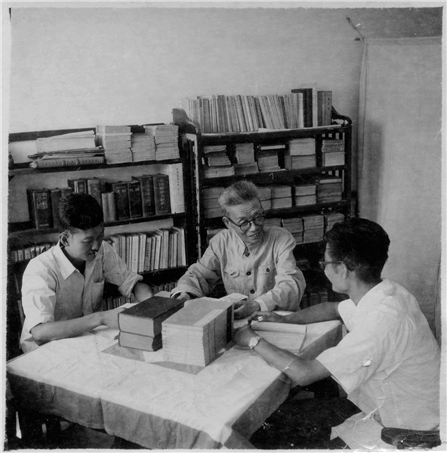

舅舅在指导我们功课时,非常强调治学门径。强调读版本目录学的图书,以求对学科大要有整体的认识,这样在研究具体问题时,才能较好地判断问题的价值和努力的方向,才能左右逢源。学先秦两汉文学,他非常强调研读《汉书·艺文志》,认为从中可以把握先秦两汉学术之大要。同样道理他一再指出做古典学术一定要读一读《书目问答》《四库全书总目提要》,强调《广雅疏证》《读书杂志》《经义述闻》《经传释词》《经籍籑诂》等图书的运用。而在具体治学中他非常重视术业专攻,强调“一经通,百经毕”。《诗经》《左传》两种典籍的精读课,他亲自上,花了整整一年。其间他还一再举例

老师重视传统,强调精读,但绝不拘泥。他对我们说,你们虽然是学古典文学,但一定要多读一点西方的文艺理论,最好读得系统一点,理论素养非常重要。朱光潜的《西方美学史》就是他建议我读的。并说,在这基础上系统再读一点原著帮助会更大。但他同时告诫我,这些是“拐棍”,不是主打,更不是强项,读一些开阔思路,提高理论素养是好的,但一知半解,以己所短攻人所长,随便跑到人家的一亩三分地乱说,就不好了。

对于文章他更是审慎。细读老师的文章虽不敢说字字珠玑,但绝对是字斟句酌,几乎没有无来历的话。他总是在对研究对象资料充分占有、认真钻研前提下提出自己的看法。这个看法往往是从一个较局部的视点切入,逐步推导出解决某一方面带有规律性的问题的结论。无论是推导过程还是结论都下得非常讲究分寸,这是他作文章的标准。不充分占有资料不发言,不就事论事发没有意义的言,更不发看似宏阔却空洞无物的言,崇实又尚用。他自己这样做的,也是这样要求学生的。

记得刚读研时,有一次,我发现了一个值得探讨的问题,老师称赞我视角不错。经过近一个月的阅读、查阅资料、分析比对,终于我感到自己文思如泉涌了,一个通宵,8000字的论文一挥而就,得意洋洋拿着作业去见老师,满心以为会得到老师的夸奖。没想到他询问了我一些情况,简单看了一看文章,接着就把文章退给了我,说:“论文一个晚上写8000字,基本不可能写得太扎实,好文章是打磨出来的,别荒废了一个好选题。”我当时心里有点委屈,但静下心来重读自己写的东西,感觉老师是对的。在此基础上老师给了我许多针对性的指点,又经过一个多月的打磨,这篇文章成为我在期刊上发表的第一篇论文。一篇初出茅庐者的习作,后来也被不少方家征引。这件事让我学会了严谨地对待白纸黑字。

工作后我选择了青岛出版社这样一家地方小社作为安身之所,更多的是为生计奔波,先秦两汉专业反倒成了票友式的爱好,但在老师那里学到的做人和做学问的“家法”,却受用无穷,对我的工作帮助很大。

舅舅在我大学毕业纪念册留下的老子的那句话,我一直铭刻在心:“自知不自见,自爱不自贵。”这是舅舅的夫子自道,也将是我今生的座右铭。

再次感谢各位老师、师兄师姐、师弟师妹。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222