儒风道骨 山高水长——董治安先生对先秦两汉思想研究的贡献(梁宗华)

儒风道骨 山高水长

——董治安先生对先秦两汉思想研究的贡献

山东师范大学齐鲁文化研究中心 梁宗华

老师离开我们已经一百多天了,一直不能平复心情写点文字纪念他老人家;每次去家里按门铃时依稀听到的还是老师那声亲切的招呼,上得楼去依然期待老师立在门前那慈祥的笑容和越过我一直向后的目光:你自己来的?在神秘莫测的宇宙空间,先生在,一直都在……

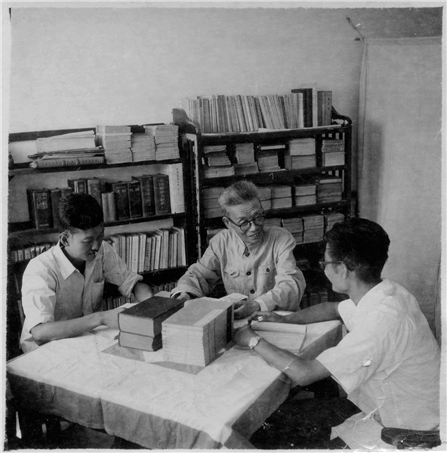

先生学融儒道,为人、治学皆贯穿儒者情怀、道家风骨。先生终生以教师为业,我们在学校时时时听到他所尊崇孔子的一句话:学而不厌,诲人不倦——此可谓他的座右铭并以此勉励学生。每每在课堂上听着老师娓娓论道的时候,伴着老师那抹暖暖的笑意、温热的目光,常有神思恍惚的一刻,仿佛彼时正置身于夫子讲堂之中如沐春风……研究生三年是我人生中最幸福快乐的时光!离开学校以后,生活和工作中无论顺境逆境,总能得到恩师殷殷的鼓励和多方扶助,而铭记于心的是先生这样两句话:案头常置《齐物论》,胸中常怀逍遥游。我深深地知道,与“学而不厌,诲人不倦”相对应,这正是先生孜孜不倦教书育人那热忱生命的另一面相:淡泊名利,与世无争。送别恩师之时,满满的鲜花挽联布遍了告别大厅却无法盛放我们的哀痛思念之情,工作人员称从来没见过那样的场面。脑海中深

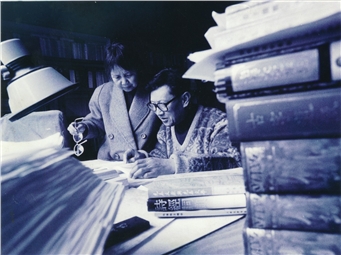

先生之学博大精深,无论经史子集,无论文学、思想,无不宏富纵览,深思精论。其学以文史、文献著称于世,学界多瞩目于他这方面的学术成就,实际上先生立足于文献根基之上的先秦两汉思想方面的研究有其卓著的学术贡献。弟子

一、先生的先秦儒学研究。老师之力作《先秦文献与先秦文学》,所论重点在文献学及文学史方面,从中亦可探及他对先秦儒学独到而深刻的学术见解。先生对先秦诸子思想皆有精深研究(他常教导学生先秦通路路通),具体到儒家学派,则包括了对孔孟荀儒学思想的研究,对孔门弟子思想的研究等诸多方面,涵盖了诸多学界焦点前沿问题。

(一)对于孔子儒学思想的研究。从宏观高度,先生对孔子的仁与礼做了一个基准的定位。他认为孔子基本思想在哲学方面的最高概念就是“仁”,而“礼”是他在政治方面提出的重要原则。有从《论语》经典本身出发所作的剖析,特别提出了“仁者爱人”与“克己复礼曰仁”两个纲目进行论述。他强调“仁者爱人”是调整人与人之间关系的根本原则,虽然在实质上表现为一种宗法的有差等的爱,但却以“普遍性”的形式表现出来,这是它具有永恒价值的意义所在;而“克己复礼曰仁”则是用“礼”来规定了“仁”的内涵,以“礼”规定了“仁”的性质。就“礼”而言,先生强调“礼”是孔子在政治方面提出的最高、最重要的原则,“立于礼,成于乐”,人之立身处世一决于礼。由仁、礼的基本原则出发,先生认为,孔子提出的一系列具体的思想主张与仁、礼原则实际是相通的,如“正名”思想、“举贤才”思想、中庸贵和思想、修身思想等等(据先生讲稿)。

先生对孔子思想体系的这种总体评价,贯穿在他对儒家经典文献的具体研究中。如他对先秦诗学史的研究中特别关注孔子与诗的关系,他指出,“孔子熟悉诗、重视诗,先秦文献中屡见孔子引诗论人或引诗证事的记载”,这是继承春秋以来的传统,值得重视的孔子许多正面论诗的意见,“反映了他对诗的认识更趋深化,更多具有了理性的成分”。先生首先具体对孔子论诗的重要和纲领性的观念“思无邪”做了深入剖论,认为“思无邪”一语“指三百篇思想内容的完全纯正,即完全符合孔子本人的道德规范和行为准则”,而对《关雎》和二南的评价则是对“思无邪”的具体申释和证明,《论语·八佾》“关雎乐而不淫,哀而不伤”,《论语·阳货》,“人而不为周南、召南,其犹正墙面而立也夫”——认为“《关雎》抒发哀乐之情却不失中和之正”,“二南表现的夫妇之道足以体现人伦关系之正”。其次,注意到孔子对诗的现实功用性的大力推重,认为孔子“把诵诗的意义直接归之于提高从政能力的需要,显然表现了孔子急于事功的一面”,而他对习诗与事父、事君重要联系的强调,则恰恰体现了尊尊亲亲的核心内容,学诗的得失牵涉到“正名”的大事,“关系到每个人基本品德修养的培植”。综括起来,先生对孔子的论诗做了总结,认为孔子论诗的一个非常突出的特征就是“十分强调诗的道德伦理功能和政治作用”,正因为他把三百篇视为体现仁、礼原则的载体,以之作为指导人们修身、从政的读本,“这就在很大程度上把诗道德伦理化和政治化了,事实上也就把三百篇推向了经典的地位”(《先秦文献与先秦文学·关于战国时期诗三百的流传》)。先生充分注意到诗学的儒学化与儒学理论发展之间的密切联系,如“孟子援诗以明仁义,荀子称诗以隆礼”,从《诗》的流传探及孔门弟子及后学思想演化发展的情况。

对于儒家另一部重要经典《周易》与孔子的关系,先生也进行了深入探索,并藉此对孔子基本思想理念进行了诠释阐发。先生很早就注意到孔子对“絜静精微”的《易》教作用的强调,孔子论易很少引用筮说,而主要着眼于修身、从政的需要。孔子以《易》教授弟子,使之在孔门后学中大为传扬。早在上世纪六十年代先生就强调,孔子“对于《周易》学的传授,对于《周易》由一部筮书进入到哲学著作的领域这一重大发展”,“有着颇为重大的贡献”(《孔子与周易》)。首先,他深入剖析了孔子与《易传》的关系,每篇都做了详细考论,认为十翼虽不是孔子所作,但总合起来看都带有浓重的儒家色彩,“它本身以一个完整的思想体系,在历史上发生过深刻的影响”(《孔子与周易》),而这个“互相联系、互相补充的较完整的思想体系”,显然是儒家学派的。如《彖传》、《象传》中所表现的法先王思想、保民思想、尚贤思想、歌颂汤武革命、伦理思想等,而《文言》中不但引用孔子之语解释爻辞,还特变推重仁、义、礼、贞等儒家的思想观念,“既引用孔子的话,又认为有仁、有礼、有义、贞固才能够上元亨利贞,这样的推重仁、义、礼、贞等等,显然是儒家的思想观点”。

其次,先生对《文言》、《系辞》中所蕴涵的孔子易说进行了深入系统的剖论。他认为虽然十翼不是孔子所作,但均出于孔门,《文言》、《系辞》中的三十个“子曰”,可能不乏作者的引申和假托,但亦“当有孔子的遗教”,“从三十个子曰之下,还可以看出孔子理解《周易》的倾向”,“从其中可以看到孔子给《周易》以很高的评价,他讲《周易》,偏重于义理,是要以此指导生活实践,用它作为进德修业和从事政治的指针”。先生把三十个子曰分为两大类,一为关于《周易》古经的通论,一为对《周易》爻辞的解释。《周易》古经通论,反映了孔子对《周易》的总体认识和评价,先生指出此种孔子讲《周易》的作用,虽有所夸张成分,但“至于认识到《周易》卦爻辞的意义,作为照察得失的借鉴,从中取得进德修业的指针,还符合孔子所谓学《易》可以无大过的精神”。对于《周易》爻辞的解释,先生又把其分为三种类型,无论哪种类型都“有深得其义蕴之处”,所阐发的义理“总是紧紧围绕着对人们生活实践的鉴戒作用和指导作用,大而涉及国家政治的处理,小而涉言个人的品德修养和日常活动”。显然,这些思想观念都是与孔子仁礼的基本原则相通的,是对其仁礼原则的具体诠释与说明。

对于孔子思想的评价问题,先生也有其精到的思索,他认为我们今天肯定孔子,是因为“几千年来孔子对于以汉族为主体的中华民族在文化和心理上产生了深远影响”,他的“尊王” 主张被后儒发展为尊王、攘夷、大一统,对于长期历史发展过程中巩固多民族的国家统一起到明显积极的作用;其维护宗法伦理道德的思想,客观上对我们民族重宗敬祖、尊老爱幼、诚信谦和等民族性格的形成起到特定的促进作用。对于孔子思想的局限性先生也有论及,这里他提出一个重要的论点,对于孔子的某些思想理念,与其肯定其本身,不如肯定它们在历史上曾经发挥的作用,比如对孔子“礼”的评价问题,中国古代历史上清官斗争的武器就是“礼”,正是因了“礼”的制约方使统治阶层成员不至于走得太远;而一些励精图治的帝王常修礼以缓和矛盾,这都是从孔子处来的(引自先生讲稿)。

(

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222